人種差別「考えるきっかけに」 なでしこも抗議の片ひざ、欧米で拡大

(朝日新聞デジタルより)

人種差別「考えるきっかけに」 なでしこも抗議の片ひざ、欧米で拡大:朝日新聞デジタル

札幌ドームで24日に行われた東京オリンピック(五輪)のサッカー女子1次リーグE組の日本―英国で、英国チームの選手たちが試合開始前にピッチ上...

朝日新聞デジタル

札幌ドームで24日に行われた東京オリンピック(五輪)のサッカー女子1次リーグE組の日本―英国で、英国チームの選手たちが試合開始前にピッチ上で片ひざをつき、人種差別に抗議した。日本の選手たちも同調した。欧米で広がっている行為だが、日本の代表チームが行うのは珍しい。

主将のDF熊谷紗希によると、知り合いの英国選手から試合前の行為について連絡を受け、チーム全員で話し合ったという。「私たちも人種差別について考えるきっかけになった。イギリスの選手たちのアクションに対してのリスペクトという意味で、私たちもやろうと決めた」と説明した。

国際オリンピック委員会(IOC)は、これまで五輪憲章第50条に基づいて政治や宗教、人種的な意思表示を禁止してきたが、今大会からは競技会場でも試合前や選手紹介など一部に限って容認する方針としていた。

片膝つく抗議が容認されるまで

(ハフポスト記事から抜粋)

片膝つく抗議が容認されるまで。オリンピックが“示威行為”を禁じた1952年の出来事 (msn.com)

オリンピックは歴史上、あらゆる「政治的なデモンスレーション」を排除してきた。

最も有名な例は、1968年メキシコシティ五輪のブラック・パワー・サリュート。アメリカ代表の黒人選手が、表彰台で拳を突き上げ黒人差別に抗議し、失格・メダル剥奪となった。

(ブラック・パワー・サリュートが五輪に与えた影響に触れた動画です:「住みたい習志野」編集部注)

この東京オリンピックでは、国際オリンピック委員会(IOC)は方針を変え、人種差別に抗議する片膝を立つ行為などが事実上容認された。

競技初日の7月21日以降、サッカーでは試合前、女子のイギリス代表や日本代表選手らが試合前のピッチ上で、膝を立つ行為を実際に行っている。

デモ行為禁止、きっかけは1952年の出来事

戦後の1952年ヘルシンキ大会の開会式で、乱入したドイツ人女性が平和のメッセージを掲げ、取り押さえられる出来事がありました。

東西ドイツの統一や冷戦を終結させ戦争のない社会を求める内容だったようですが、内容が政治的かどうかよりも、IOCがオリンピックに何らかのメッセージがデモ的に出されるのを警戒したことが(デモンストレーション禁止の)きっかけになりました。

この大会はソ連(現在の「ロシア」)が初めて参加し、東西冷戦下で政治的な緊張が持ち込まれた背景もありました。

アベリー・ブランデージ会長の時代に、デモンストレーションなどの政治的な行為を禁止する文言がIOC憲章に加えられたようです。

膝つく行為禁止⇒容認

——「五輪の政治利用」として、ナチス政権下のベルリン五輪や、モスクワ五輪のボイコットに加えて、メキシコシティ五輪の表彰台でアメリカ代表の黒人選手が拳を突き上げたブラックパワー・サリュートも挙げられます。ブラックパワー・サリュートは今のBlack Lives Matterにつながる行為です。

示威行為自体はペナルティにあたるかもしれませんが、失格やメダル剥奪という厳しい処分、対応に疑問が残ります。アスリートたちはその後、アメリカで指導もできず、苦しい生活を強いられました。

行為に加わったオーストラリア代表の白人選手も、帰国後に強く批判されました。今考えれば、人種差別への抗議は賞賛されるべき行動ですが、白人優位の社会で快く思わない人が多かった。1960年代当時の時代背景が色濃く出た対応だったように思います。

——IOCが東京オリンピックに向けて発表した「Rule 50」では、膝をつくなどの行為を禁止していましたが、その後、試合前後など一定の条件下で容認すると方針を変えました。

今ではサッカーなどで試合開始前に膝をつくシーンを多く目にします。普遍的な価値を脅かす、人種差別に対する抗議行動なので政治的ではないともいえる。現代的な価値観では、そのようなものは示威的行動であっても、誰もが反対するものではなく、理解を得られた範囲でやっていいと思います。

IOCが当初、禁止や処分の方針を出したのは、いろいろなパターンの示威行為が起きるのを警戒したからでしょう。

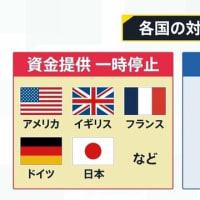

それを撤回せざるを得なくなったのは、アメリカなどいろいろな国のアスリートから抗議があったことが伺えます。IOC側も人種差別に対する抗議に一定の理解を示したのでしょう。

Black Lives Matterに関しては、メキシコシティ五輪と同じような形で表現される可能性がかなり高かった。表彰台はメッセージが出しやすい場所で、多くの人が注目するため、アピールが効果を持ち得ます。パフォーマンスの中身と場所を限定的に容認することで、ある程度コントロールしようとしたということではないでしょうか。

——なぜいまアスリートを応援する必要があるのか。それに応えるメッセージが出てくると、見方が変わるのかもしれません。

アスリートがひたすら競技や夢を追いかけられるという時代ではなくなりつつあります。多くの反対の声がある中で、アスリートがどんなメッセージを発信することができるのか。そこで理解や納得を得られないと、競技を超えたアスリートの価値は高まりません。

選手はみな悩みながらこの場に立っています。葛藤を乗り越えて全力でプレイをする姿を通して、そして競技後の発言を通してメッセージを発信してくれることを期待します。何かしらポジティブなものを受け取りたいと思っています。

コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す