入管法改悪の根拠になった「難民審査員参与」柳瀬氏の「難民はほとんど見つけることができない」という「あやしげな」発言

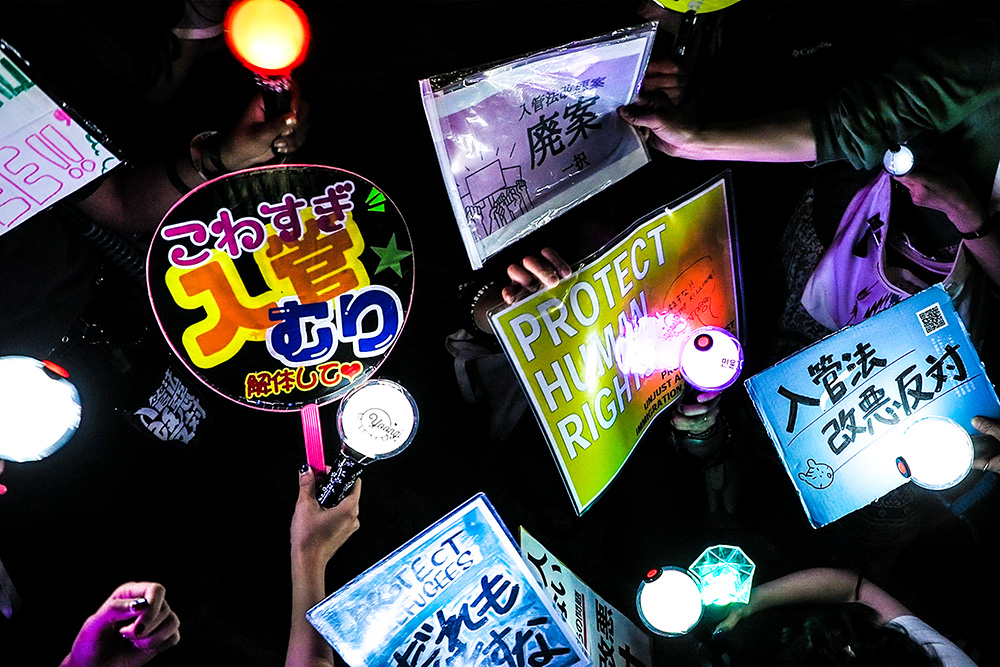

今回岸田政権が強行成立させた、難民を簡単に強制送還するための「入管法改悪案」、その根拠にされたのは、「難民審査員参与」柳瀬氏の「難民はほとんど見つけることができない」という「あやしげな」発言でした。

テレビなどでミャンマーやクルドの人たちの悲痛な訴えを聞いて「どう見ても難民のこの人たちを何で入管は難民認定しないんだろう?」と疑問に思った方は多いんじゃないでしょうか?

事実「ほとんど難民認定しない」日本は、国際的に見ても「難民を保護しようとしない異様な国家」と映っているようです。

この日本の異様なあり方の秘密、実は難民を邪魔者あつかいする日本政府に都合が良いように、じゃんじゃん難民申請を却下してくれる2名の「難民審査員参与」の存在がある、ということがメディアで報じられています。

難民審査 一部の参与員に集中 他の参与員から疑問の声「誰がそういう操作しているのか」

(オルタナの記事より)

入管法改正案の「立法事実」に疑義、難民審査に「偏り」も:難民審査「1件6分」は可能なのか

「難民をほとんど見つけることができない」と発言した柳瀬房子・難民審査参与員(難民を助ける会名誉会長)は、全体の25%を占める1231件(2022年)もの審査を担当していたことが分かった。勤務日数は32日(従事時間は1日4時間程度)であることから、1件あたり6分で審査したと推計される。

■難民審査の処理数、参与員の間に27倍の差

難民審査参与員は、法務大臣に指名された非常勤の国家公務員だ。出入国在留管理庁の難民認定審査で不認定とされ、不服を申し立てた外国人に対し、3人1班で審査を行う。

5月16日現在、弁護士や大学教授など111人が難民審査参与員を務めている。

柳瀬房子・難民審査参与員は、2021年4月21日の衆議院法務委員会に参考人として出席した際、「難民をほとんど見つけることができない」と説明した。入管庁はこの発言を法改正の根拠としている。

ところが、柳瀬氏は、2022年の全体処理数4740件に対して1231件(勤務日数32日)、2021年の全体処理数6741件に対して1378件(勤務日数34日)もの審査を担当していたことが分かった。

単純計算で、1件あたりの審査時間は6分と推計できる。 柳瀬氏と同様に、浅川晃広・難民審査参与員(元名古屋大学大学院国際開発研究科講師)も年1000件の審査を担当したことがあるという。

5月25日の参議院法務委員会の参考人質疑で明かした。 一方、全国難民弁護団連絡会議(全難連)が参与員を務める弁護士10人にアンケート調査したところ、審査件数は年平均36.3件だった。27倍の差があり、難民審査に偏りがあるのは明らかだ。 全難連の渡邉彰悟代表(弁護士、難民審査参与員)は「2021~2022年の参与員は110人ほどいたことを踏まえれば、柳瀬氏一人の担当件数は異常な数値だ」と指摘する。

■「出身国情報はほとんど見ない」の衝撃

参考人として出席した浅川氏は「これまで(10年間)担当した約3900件のうち、難民と認める意見を書いたのは1件だけ。

これまで、そこまで判断を迷ったことはない」と発言した。

さらに「入管庁から提供された書類の最後の方に、出身国情報がある。

しかし、出身国情報に当てはめなくても、申請者の個別事情だけで判断できることがほとんどだ」と明言した。

これに対し、浅川氏と同日に参考人として出席した渡邉氏は、後日開いた記者会見で「客観的な情報をまとめた出身国情報は、難民審査をするうえで、重要な書類だ。それを参与員が参照しないのはありえない。公正な判断ができるはずがない」と強調した。

実際に、難民と認めなかった入管庁の判断に対し、取り消しを求める訴訟(難民不認定処分取消訴訟)が起きているが、2023年だけですでに3件の勝訴判決が出ている。つまり、入管庁が難民審査で難民と認めなくても、裁判では難民と認められた事例が複数ある。 加えて、渡邉氏によると、参与員による「難民認定すべき」との判断を覆す「逆転不認定」も発生しているという。2013年から2015年の3年間で、29件のうち13件が不認定とされた。 全難連は、「認容(認定)意見を少なからず出していたところ、配点される案件数が減っていった参与員の例もある。難民不服審査事務をつかさどる入管庁により、極めて恣意的な事件配点がなされていることが明らかとなった。難民不服審査手続の不適正・不公正な運用が長年にわたって続けられてきたことが強く疑われる」と声明を発表した。

「1件6分」で、じゃんじゃん難民申請を却下する柳瀬氏

出身国情報をほとんど見ないで難民申請をじゃんじゃん却下する浅川氏は、こんなヘイト本を共著で出している

(47ニュースより)

「難民と認めるべきだ」と判断した専門家、審査の仕事を減らされた? 「難民審査参与員」の担当件数に極端なバラツキ

この「難民審査参与員」には、1年間に1000件を超える審査を担当した人がいる一方で、1件だけの人もいた。なぜ、こんなに違うのか。ある参与員は証言した。「認定(するべきだと)意見を出していたら、配分を減らされた」。母国で命の危険がある難民を、日本は適切に認定できているのか。

▽2年で3件だけの人も

他の参与員はどうか。5月末に6人が急きょ記者会見し、自らの経験を語った。 国士舘大の鈴木江理子教授は、2021年3月に参与員に任命されたものの、これまでに担当したのは、わずか3件。平均すれば年に1件強だ。3人一組の常設の班に所属せず、欠員が出たときだけピンチヒッターとして呼ばれる。「この曜日なら大丈夫と入管庁に伝えたが…」。なぜ班に入らなかったのかは分からない。

「認定意見を出していたら、2022年度の途中から担当の配分を減らされた。参与員の都合ではなく、入管の事情と聞いている。事務局が育休で手が回らないと」。以前は月に2回、審査のために集まっていたのに、いまは1回になっている。 2015年から参与員を務める中央大の北村泰三名誉教授も近年、コンスタントに認定意見を出していたところ、月2回4件の担当だったペースが月1回1件になった。

▽入管追認の人に多く配分か

年に1300件を担当している参与員もいれば、1件の人もいる。認定と判断した割合も1%未満から18%まで、大きな幅がある。なぜ、これほど偏りが生じるのか。

だが、参与員の中には、出身国情報を詳細に検討しなくても、申請者の供述などから判断できると公言する人もいる。全難連は「出身国情報を参照して初めて、供述の信ぴょう性を評価できる。判断を間違えて申請者を送還すれば、命の危険があるからこそ、『疑わしきは申請者の利益に』との原則があるのに、理解されていない」と指弾する。

▽見逃せば最悪の結末も

真の難民を参与員が見逃せば、母国で死に至らしめるという最悪の結末を招きかねない。取材を通じて、制度とその運用の是正が不可欠だと感じた。

入管収容問題をとりあげた恋愛小説「やさしい猫」、ドラマ化され、6月24日からNHKで放送されます

(産経新聞の記事より:「やさしい猫」出演の優香さん)

「やさしい猫」NHK土曜午後10時

直木賞作家・中島京子さんによる、入管行政を問う家族小説のドラマ化だ。スリランカ人男性と恋に落ちるシングルマザーの保育士、ミユキを演じる。「本当にすてきな家族の話。家族がお互いを思い合うところが心に響きました」と語る。

コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す