秦暉:フランクフルト・ブックフェア騒動

会議前のゴタゴタ

フランクフルト・ブックフェアは国際的に影響力の大きいブックフェアの一つである。今年は中国がブックフェアの「主賓国」なので、ブックフェアの「序曲」として9月12日から13日まで主催者がフランクフルトのセルバンテス・スペイン文化センターで「中国と世界――パーセプションとリアリティ」国際シンポジウムを開催した。私はドイツの主催者から招待されたゲストの一人だった。数ヶ月前に彼らは私に連絡してきて、私に速達で正式な招待状を送るからと私の住所を聞いた。だがそれはずっと届かなかった。半月前ぐらいになって、私が勤めている清華大学の国際処から招待状が転送されてきた。大学の話では国家新聞出版署から転送されてきたということだった。私が大学の国際処で見た新聞出版署から送られてきたこの大きな封筒の中には、他にもいくつか招待状が入っていた。ただ人文学院の李強院長の招待状にだけ保険やホテルの予約票などのビザ関係資料がついていたが、他にはついていなかったので変だと感じた。新聞出版署に電話すると、今回のゲストは中国とドイツがそれぞれ別に招待し、李強院長は中国側の招待で、新聞出版署が団体を組んで行くから役所が手続きをするが、私たちはドイツ側の招待で、費用はドイツ側が出し、手続も自分でやることになっているという回答だった。だが、ドイツ側の招待ならなぜ招待状が直接私に送られてこないで、新聞出版署から回ってくるのだろう? 私は当時、多分ドイツ側は中国側の意見を尊重して、彼らが送る招待状を全て当局にチェックさせたのだろうと思った。

8月末から私は東南アジアに行って半月ほどのメコン川流域開発調査プロジェクトに参加しなければならなかったので、戻ってからでは多分間に合わないだろうと思っていた。だから私はドイツ側に出発日を回答していなかった。わたしは9月10日にラオスから戻ってきて初めてまだ間に合うことを知った。そこで、次の日にルフトハンザ便でドイツに向かった。それまでずっと東南アジアにいたので、その間どんなもめごとがあったのかは知らなかった。だが、搭乗前にドイツ側が招待した他の人たちがほとんど来ていないことを知って、奇妙だと感じた。

機内で思いがけず戴晴女史(彼女の娘は十数年前に私の院生だったから、我々は昔から面識があった)に出会って、初めてこのシンポジウムをめぐって大きな衝突があったことを知った。戴晴女史いわく、ドイツ側が彼女の招待状を中国新聞出版署に送ると、新聞出版署は抗議して招待状を送り返した。そしてドイツのブックフェアの主催者は中国当局の意向に従い、彼女に対する招待を取り消した。だがドイツではこのニュースを聞いて激しい抗議の世論が巻き起こった。ドイツが行うブックフェアで誰を呼ぶかについて中国当局の顔色をうかがうなんてちょっと変じゃないか?というのだ。世論が沸騰する中で、ブックフェア参加団体のドイツペンクラブが改めて戴晴に招待状を送った。戴晴は本来この種の活動にそれほど興味はなかったが、当局が妨害したために、言論の自由と自らの権利を守るために彼女は行かざるを得なくなった。驚いたことに、彼女が空港に着いたら予約してあったチケットは取り消されていた。明らかにブックフェア主催者が圧力を受けてこのチケットをキャンセルしたのだった。頑固な戴晴はわざわざ自分でチケットを買って、やっと飛行機に乗ることができたのだった。

私が座っていたのは前方の座席で、しかも預け入れ荷物もなかったので、フランクフルト空港に着くと早めに空港を出て、迎えに来ていたブックフェア主催者のピーター・リプケンさんに会った、彼が持っていた出迎えボードには私と徐星の名前はあったが戴晴の名前はなかった。彼が迎えに出る前にはまだ戴晴が来ることが伝わっていなかったようだ。だが、この時には彼は当然すでに知っていた。なぜなら大勢の記者が待ち構えていたからだ。その時ある人が中国の官製メディア『環球時報』を一部私に差し出してきた。この当日(11日)の新聞はすでにこのことを報じていた。題字は「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶/ドイツメディアがブックフェアを借りて中国を悪辣に攻撃」、記事には「ドイツ側は中国側の同意を得ることなく、異論派をシンポジウムに参加させた。中国側は、もしドイツ側が招待を取り消さなければ、中国側は今回のシンポジウムには参加しないと告げた」と書かれていた。この記事はまたドイツ『シュピーゲル』誌に載ったリプケンのインタビュー記事の、中国側は「非常に強硬に『もしこの二人を出席させたら、我々は出ていく』と要求した」という文章を引用していた。また、「中国社会科学院の学者趙俊傑」の「今回の事件は中国と欧州の価値観をめぐる争いである。公理と正義の行動は貫徹しなければならず、少しの妥協も許されない。愛国主義は割り引くことはできないのだ」という談話をのせていた。この趙さんにとっての「愛国主義」の矛先はあろうことか戴晴ら中国国民に向けられているらしい。そしてどうやら彼女を立てればこちらが立たず、こちらを立てれば彼女が立たない関係らしく、彼女たち中国人を締め出す問題に関しては「妥協は許されず」、妥協すれば趙さんの「愛国主義」は「割り引かれてしまう」らしい?!

この『環球時報』で私はこの件には戴晴の他にも在米の「異論派」詩人貝嶺も関わっていることを初めて知った。貝嶺は米国に住んでいるから、彼の招待状は新聞出版署に送られたはずはないが、「中国側」が同意しなかったので、主宰者はやはり招待を取り消した。後からドイツペンクラブは戴晴を招待したが、貝嶺の名は出なかったようだった。だが、貝嶺は招待が取り消されたのを知らなかったのだろう。やはりフランクフルトにやってきた。この時ドイツは世論が沸騰しており、もし二人を拒絶したらブックフェアは「スキャンダル」になってしまいそうだった。

『環球時報』を見ると、その怒りは主にドイツのメディアに向けられていた。その報道によれば、ブックフェアの主催者は全て中国当局のいいなりなのに、メディアだけが騒ぎ立てているらしい。『環球時報』は主催者に大いに同情し、何回も好意的に主催者の「メディアの妨害」に対する不満を引用している。しかし私は後で知ったが、ドイツのメディアのこの事件に対する報道も面白いものだった。彼らの怒りは主に中国当局ではなく――中国当局が異論派を締め出すのは彼らにすれば珍しいことではなく――彼らが怒ったのはドイツのブックフェア主催者と関係当局が自らの利益のために「言論の自由を売り渡した」ことであり、非難は後者に集中していた。後でリプケンさんの友人が私に語ったところでは、その期間リプケンはほとんど神経衰弱状態で、何度も彼に電話してきて、脈絡もなく「まずいまずい」、「もうおしまいだ」、「俺は恥の十字架に磔にされる」などと話していたという。明らかに彼は(中国当局ではなく)ドイツの世論が彼を「恥辱の十字架」に磔にすると言っていた。その友人が言うには、リプケンは1968年当時の左翼学生運動の活動家であり、その後も「文化的左翼」、すなわち社会革命を主張するわけではなく、文化の多元性を強調する、西側を変えることを主張するわけではなく、西側が他人を変えることに反対する、「非西側」文化に同情的な人だ。彼は中国に対して悪意など全くないとはいえ、「言論の自由の破壊」という罪を着せられることには耐えられなかったのだ。

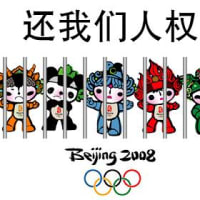

ここで、中独両国の報道が与える印象は、ドイツの世論と中国国民の戴晴らが一方の側に立ち、中国の関係当局とドイツの主催者および関係当局がもう一方の側に立って、この件をめぐってゲームを展開しているというものだ。このゲームの構図は「中国」対「ドイツ」あるいは「中国」対「西側」の衝突だろうか?「愛国主義」と結び付けられるだろうか?

会議で聞いたこと

約20分後に戴晴が空港から出てくると、出口で待っていた大勢の記者が一斉に取り囲み、カメラのフラッシュが立て続けに光り、シャッター音が絶え間なかった。戴晴は記者に向かって英語で堂々と話した。リプケンさんは隅に隠れて決まり悪そうにしていたが、何人かの記者が彼を見つけると、やっと迎えに出て、彼女に歓迎のあいさつをした。その時、貝嶺も出てきたが、リプケンさんは彼に対しては「私たちはあなたが参加する手配はしていない」と告げて(つまりドイツペンクラブが招待し直したのは戴晴だけだということだ)、私と徐星、戴晴を連れてそそくさと立ち去った。その場はまた大騒ぎになり、あるドイツ人が貝嶺の受け入れを表明したそうだ。主催者はメディアの批判の圧力を受けて結局次の日には貝嶺を被招待者として処遇した。

次の日〔12日〕のシンポジウムは、事前の騒動のおかげで、会場は人が大勢集まり、尋常ならざる雰囲気だった。ここで私は「中国側招待」の御同輩に会った。清華大学の李強教授の他に社会科学院の黄平、陸建徳には見覚えがあった。彼らはすでに衝突準備モードに入っているようで、厳しい表情をしていた。だが私が彼らにこの問題について聞くと、戻ってきた答えは『環球時報』の報道とは大きく異なっていた。私の同僚たちの話しでは、本来ドイツ側は自分たちが招待したい人を招待したので、「中国側」はそれに干渉していないということだった。主催者が勝手に招待状を全て新聞出版署に送ってきたので、もし出版署がそれを転送したら、「中国側」も招待に関与したことになるので、「中国側」は「礼儀正しく(戴晴の)招待状を送り返して、彼らの勝手にさせた」というのだ。それなのにドイツのメディアは中国側がドイツ側の彼ら二人に対する招待を阻止したと「話をでっちあげ」、それを通して中国に対する攻撃を「煽動」した云々という話をしていた。その上中国大使館のある男性職員は会議の席で、中国側は「終始一貫して」ドイツ側の招待行為に干渉したことはないのに、ドイツメディアがこのように話をでっちあげるのは、全く度を超しているとおごそかに発言していた。

この話を聞いて、私はわけがわからなくなった。『環球時報』の大見出しには腹立たしげに「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶」と書いてあったじゃないか? はっきりと「ドイツ側が招待をやめなければ」中国側はシンポジウムをボイコットすると書いてあったじゃないか? しかも、他人の話の引用ではなく、どれも一人称で書かれていたのに、それでもドイツメディアのでっちあげと言えるのだろうか?

私は会議の席ではこの問題を質問しなかったが、私的に「中国側」の同僚の皆さんにこの疑問をぶつけてみた。また、この件については「少しの妥協も許されない」と語った趙俊傑さんが「中国側」代表の中にいるのかも聞いてみた。だが、「中国側」同僚は『環球時報』のこの報道も知らないし、趙俊傑が誰かも知らないようだった。

しかも、もし彼らが言うように「中国側」の怒りが「ドイツ側」が誰かを招待したからではなく、「ドイツ側」が「中国側」に招待状を転送させたことが「中国側」に招待への裏書きを迫るものであったとすれば、それは戴晴については理解できるが、貝嶺については一体どういうことなんだろう? 貝嶺は米国に住んでいる(私の記憶では、彼はもう米国籍だ)から、彼への招待状は直接送られたはずで「中国側」の手は煩わせていないはずだ。

また、『環球時報』によれば、中国が二人の「異論派」の招待を阻止したというのはブックフェアの主催者が言ったことであり、そこで主催者はメディアに対して招待を取り消さざるを得なかった苦しい胸の内を説明している。『環球時報』も断固として招待を阻止することを表明しているので、その報道は主催者を批判しておらず、主催者に圧力をかけたドイツメディアを批判している。だが「中国側」代表はそれとは違って、なんと招待を阻止する意図はなく、彼らが招待を阻止したというでっち上げの中傷だと言って抗議している。とすれば、明らかにそのような「でっち上げ」をしたのは主催者であり、ドイツメディアではない。なぜ彼らは「でっち上げ」をした主催者ではなく、それを信じたドイツメディアを『環球時報』と同じように激しく非難するのだろう?

会議の外での思索

後でやっと私は気付いた。

思うに、当初「中国側」(上層部とは限らず、この件を処理する担当部門、例えば新聞出版署)は確かに主催者がこの二人を招待するのを強硬に阻止しようとした――主催者にはこの件で「でっち上げ」をして、自身をメディアの包囲攻撃にさらすいかなる動機もない。

だがこのことがドイツの世論の怒りを買い、大騒ぎになってから、とりわけ戴晴たちがドイツ行きに固執し、それをドイツの世論が支持してからは、上層部が担当部門の処理に不満を抱き、またブックフェアという中国の「ソフトパワー」を宣伝する好機をボイコットすることを望まなかった。米国にいる貝嶺を「中国側」は阻止しようがないかもしれないが、中国にいる戴晴はもし当局が彼女の出国を阻止しようと思えば簡単にできたはずだ。中国のイミグレーションには「ブラックリスト」があることは誰でも知っている。関係当局が戴晴をそれに載せれば、彼女が自分でチケットを買ったとしても出国を阻止される。戴晴も以前そのような経験をしたことがあると言っていた。

だがまずいことに、『環球時報』は功を焦って、「中国側」と事前の口裏合わせをせずに、当局が本来ひそかに圧力をかけていたのを暴きだして、しかも戴晴たちの締め出しは「少しの妥協も許されない」と啖呵を切ってしまった。『環球時報』は国内がすでに「妥協」していることを知らず、また「中国側」も『環球時報』のこの報道を知らなかったので、このようなバツの悪い状況が出現した。もちろん、中国側も、ドイツの多くのジャーナリストも(空港で私に新聞をくれたのは一人のドイツ人記者)皆このことを知っていたが、会議の席では誰もそれを取り上げなかった。多分ドイツのジャーナリストは我が国がより開明的になるのは突き詰めればよいことだからと、私の同僚に恥をかかせないように配慮したのだろう。

信じがたいのはむしろ『環球時報』の方だった。会議終了後の14日、この新聞はまた会議の報道記事を載せた。筆者はやはりあの人で、なんとドイツメディアが「中国に圧力をかけて、異論派が拒絶されたというニセ情報を流し」それによって「雰囲気を壊した」と書いていた! 私はこれを読んで思わず息を飲んだ。執筆者は自分が三日前に言ったことをみんな忘れたのか? 「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶」とはいったい誰がばら撒いた「ニセ情報」だ?

会議前のゴタゴタ

フランクフルト・ブックフェアは国際的に影響力の大きいブックフェアの一つである。今年は中国がブックフェアの「主賓国」なので、ブックフェアの「序曲」として9月12日から13日まで主催者がフランクフルトのセルバンテス・スペイン文化センターで「中国と世界――パーセプションとリアリティ」国際シンポジウムを開催した。私はドイツの主催者から招待されたゲストの一人だった。数ヶ月前に彼らは私に連絡してきて、私に速達で正式な招待状を送るからと私の住所を聞いた。だがそれはずっと届かなかった。半月前ぐらいになって、私が勤めている清華大学の国際処から招待状が転送されてきた。大学の話では国家新聞出版署から転送されてきたということだった。私が大学の国際処で見た新聞出版署から送られてきたこの大きな封筒の中には、他にもいくつか招待状が入っていた。ただ人文学院の李強院長の招待状にだけ保険やホテルの予約票などのビザ関係資料がついていたが、他にはついていなかったので変だと感じた。新聞出版署に電話すると、今回のゲストは中国とドイツがそれぞれ別に招待し、李強院長は中国側の招待で、新聞出版署が団体を組んで行くから役所が手続きをするが、私たちはドイツ側の招待で、費用はドイツ側が出し、手続も自分でやることになっているという回答だった。だが、ドイツ側の招待ならなぜ招待状が直接私に送られてこないで、新聞出版署から回ってくるのだろう? 私は当時、多分ドイツ側は中国側の意見を尊重して、彼らが送る招待状を全て当局にチェックさせたのだろうと思った。

8月末から私は東南アジアに行って半月ほどのメコン川流域開発調査プロジェクトに参加しなければならなかったので、戻ってからでは多分間に合わないだろうと思っていた。だから私はドイツ側に出発日を回答していなかった。わたしは9月10日にラオスから戻ってきて初めてまだ間に合うことを知った。そこで、次の日にルフトハンザ便でドイツに向かった。それまでずっと東南アジアにいたので、その間どんなもめごとがあったのかは知らなかった。だが、搭乗前にドイツ側が招待した他の人たちがほとんど来ていないことを知って、奇妙だと感じた。

機内で思いがけず戴晴女史(彼女の娘は十数年前に私の院生だったから、我々は昔から面識があった)に出会って、初めてこのシンポジウムをめぐって大きな衝突があったことを知った。戴晴女史いわく、ドイツ側が彼女の招待状を中国新聞出版署に送ると、新聞出版署は抗議して招待状を送り返した。そしてドイツのブックフェアの主催者は中国当局の意向に従い、彼女に対する招待を取り消した。だがドイツではこのニュースを聞いて激しい抗議の世論が巻き起こった。ドイツが行うブックフェアで誰を呼ぶかについて中国当局の顔色をうかがうなんてちょっと変じゃないか?というのだ。世論が沸騰する中で、ブックフェア参加団体のドイツペンクラブが改めて戴晴に招待状を送った。戴晴は本来この種の活動にそれほど興味はなかったが、当局が妨害したために、言論の自由と自らの権利を守るために彼女は行かざるを得なくなった。驚いたことに、彼女が空港に着いたら予約してあったチケットは取り消されていた。明らかにブックフェア主催者が圧力を受けてこのチケットをキャンセルしたのだった。頑固な戴晴はわざわざ自分でチケットを買って、やっと飛行機に乗ることができたのだった。

私が座っていたのは前方の座席で、しかも預け入れ荷物もなかったので、フランクフルト空港に着くと早めに空港を出て、迎えに来ていたブックフェア主催者のピーター・リプケンさんに会った、彼が持っていた出迎えボードには私と徐星の名前はあったが戴晴の名前はなかった。彼が迎えに出る前にはまだ戴晴が来ることが伝わっていなかったようだ。だが、この時には彼は当然すでに知っていた。なぜなら大勢の記者が待ち構えていたからだ。その時ある人が中国の官製メディア『環球時報』を一部私に差し出してきた。この当日(11日)の新聞はすでにこのことを報じていた。題字は「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶/ドイツメディアがブックフェアを借りて中国を悪辣に攻撃」、記事には「ドイツ側は中国側の同意を得ることなく、異論派をシンポジウムに参加させた。中国側は、もしドイツ側が招待を取り消さなければ、中国側は今回のシンポジウムには参加しないと告げた」と書かれていた。この記事はまたドイツ『シュピーゲル』誌に載ったリプケンのインタビュー記事の、中国側は「非常に強硬に『もしこの二人を出席させたら、我々は出ていく』と要求した」という文章を引用していた。また、「中国社会科学院の学者趙俊傑」の「今回の事件は中国と欧州の価値観をめぐる争いである。公理と正義の行動は貫徹しなければならず、少しの妥協も許されない。愛国主義は割り引くことはできないのだ」という談話をのせていた。この趙さんにとっての「愛国主義」の矛先はあろうことか戴晴ら中国国民に向けられているらしい。そしてどうやら彼女を立てればこちらが立たず、こちらを立てれば彼女が立たない関係らしく、彼女たち中国人を締め出す問題に関しては「妥協は許されず」、妥協すれば趙さんの「愛国主義」は「割り引かれてしまう」らしい?!

この『環球時報』で私はこの件には戴晴の他にも在米の「異論派」詩人貝嶺も関わっていることを初めて知った。貝嶺は米国に住んでいるから、彼の招待状は新聞出版署に送られたはずはないが、「中国側」が同意しなかったので、主宰者はやはり招待を取り消した。後からドイツペンクラブは戴晴を招待したが、貝嶺の名は出なかったようだった。だが、貝嶺は招待が取り消されたのを知らなかったのだろう。やはりフランクフルトにやってきた。この時ドイツは世論が沸騰しており、もし二人を拒絶したらブックフェアは「スキャンダル」になってしまいそうだった。

『環球時報』を見ると、その怒りは主にドイツのメディアに向けられていた。その報道によれば、ブックフェアの主催者は全て中国当局のいいなりなのに、メディアだけが騒ぎ立てているらしい。『環球時報』は主催者に大いに同情し、何回も好意的に主催者の「メディアの妨害」に対する不満を引用している。しかし私は後で知ったが、ドイツのメディアのこの事件に対する報道も面白いものだった。彼らの怒りは主に中国当局ではなく――中国当局が異論派を締め出すのは彼らにすれば珍しいことではなく――彼らが怒ったのはドイツのブックフェア主催者と関係当局が自らの利益のために「言論の自由を売り渡した」ことであり、非難は後者に集中していた。後でリプケンさんの友人が私に語ったところでは、その期間リプケンはほとんど神経衰弱状態で、何度も彼に電話してきて、脈絡もなく「まずいまずい」、「もうおしまいだ」、「俺は恥の十字架に磔にされる」などと話していたという。明らかに彼は(中国当局ではなく)ドイツの世論が彼を「恥辱の十字架」に磔にすると言っていた。その友人が言うには、リプケンは1968年当時の左翼学生運動の活動家であり、その後も「文化的左翼」、すなわち社会革命を主張するわけではなく、文化の多元性を強調する、西側を変えることを主張するわけではなく、西側が他人を変えることに反対する、「非西側」文化に同情的な人だ。彼は中国に対して悪意など全くないとはいえ、「言論の自由の破壊」という罪を着せられることには耐えられなかったのだ。

ここで、中独両国の報道が与える印象は、ドイツの世論と中国国民の戴晴らが一方の側に立ち、中国の関係当局とドイツの主催者および関係当局がもう一方の側に立って、この件をめぐってゲームを展開しているというものだ。このゲームの構図は「中国」対「ドイツ」あるいは「中国」対「西側」の衝突だろうか?「愛国主義」と結び付けられるだろうか?

会議で聞いたこと

約20分後に戴晴が空港から出てくると、出口で待っていた大勢の記者が一斉に取り囲み、カメラのフラッシュが立て続けに光り、シャッター音が絶え間なかった。戴晴は記者に向かって英語で堂々と話した。リプケンさんは隅に隠れて決まり悪そうにしていたが、何人かの記者が彼を見つけると、やっと迎えに出て、彼女に歓迎のあいさつをした。その時、貝嶺も出てきたが、リプケンさんは彼に対しては「私たちはあなたが参加する手配はしていない」と告げて(つまりドイツペンクラブが招待し直したのは戴晴だけだということだ)、私と徐星、戴晴を連れてそそくさと立ち去った。その場はまた大騒ぎになり、あるドイツ人が貝嶺の受け入れを表明したそうだ。主催者はメディアの批判の圧力を受けて結局次の日には貝嶺を被招待者として処遇した。

次の日〔12日〕のシンポジウムは、事前の騒動のおかげで、会場は人が大勢集まり、尋常ならざる雰囲気だった。ここで私は「中国側招待」の御同輩に会った。清華大学の李強教授の他に社会科学院の黄平、陸建徳には見覚えがあった。彼らはすでに衝突準備モードに入っているようで、厳しい表情をしていた。だが私が彼らにこの問題について聞くと、戻ってきた答えは『環球時報』の報道とは大きく異なっていた。私の同僚たちの話しでは、本来ドイツ側は自分たちが招待したい人を招待したので、「中国側」はそれに干渉していないということだった。主催者が勝手に招待状を全て新聞出版署に送ってきたので、もし出版署がそれを転送したら、「中国側」も招待に関与したことになるので、「中国側」は「礼儀正しく(戴晴の)招待状を送り返して、彼らの勝手にさせた」というのだ。それなのにドイツのメディアは中国側がドイツ側の彼ら二人に対する招待を阻止したと「話をでっちあげ」、それを通して中国に対する攻撃を「煽動」した云々という話をしていた。その上中国大使館のある男性職員は会議の席で、中国側は「終始一貫して」ドイツ側の招待行為に干渉したことはないのに、ドイツメディアがこのように話をでっちあげるのは、全く度を超しているとおごそかに発言していた。

この話を聞いて、私はわけがわからなくなった。『環球時報』の大見出しには腹立たしげに「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶」と書いてあったじゃないか? はっきりと「ドイツ側が招待をやめなければ」中国側はシンポジウムをボイコットすると書いてあったじゃないか? しかも、他人の話の引用ではなく、どれも一人称で書かれていたのに、それでもドイツメディアのでっちあげと言えるのだろうか?

私は会議の席ではこの問題を質問しなかったが、私的に「中国側」の同僚の皆さんにこの疑問をぶつけてみた。また、この件については「少しの妥協も許されない」と語った趙俊傑さんが「中国側」代表の中にいるのかも聞いてみた。だが、「中国側」同僚は『環球時報』のこの報道も知らないし、趙俊傑が誰かも知らないようだった。

しかも、もし彼らが言うように「中国側」の怒りが「ドイツ側」が誰かを招待したからではなく、「ドイツ側」が「中国側」に招待状を転送させたことが「中国側」に招待への裏書きを迫るものであったとすれば、それは戴晴については理解できるが、貝嶺については一体どういうことなんだろう? 貝嶺は米国に住んでいる(私の記憶では、彼はもう米国籍だ)から、彼への招待状は直接送られたはずで「中国側」の手は煩わせていないはずだ。

また、『環球時報』によれば、中国が二人の「異論派」の招待を阻止したというのはブックフェアの主催者が言ったことであり、そこで主催者はメディアに対して招待を取り消さざるを得なかった苦しい胸の内を説明している。『環球時報』も断固として招待を阻止することを表明しているので、その報道は主催者を批判しておらず、主催者に圧力をかけたドイツメディアを批判している。だが「中国側」代表はそれとは違って、なんと招待を阻止する意図はなく、彼らが招待を阻止したというでっち上げの中傷だと言って抗議している。とすれば、明らかにそのような「でっち上げ」をしたのは主催者であり、ドイツメディアではない。なぜ彼らは「でっち上げ」をした主催者ではなく、それを信じたドイツメディアを『環球時報』と同じように激しく非難するのだろう?

会議の外での思索

後でやっと私は気付いた。

思うに、当初「中国側」(上層部とは限らず、この件を処理する担当部門、例えば新聞出版署)は確かに主催者がこの二人を招待するのを強硬に阻止しようとした――主催者にはこの件で「でっち上げ」をして、自身をメディアの包囲攻撃にさらすいかなる動機もない。

だがこのことがドイツの世論の怒りを買い、大騒ぎになってから、とりわけ戴晴たちがドイツ行きに固執し、それをドイツの世論が支持してからは、上層部が担当部門の処理に不満を抱き、またブックフェアという中国の「ソフトパワー」を宣伝する好機をボイコットすることを望まなかった。米国にいる貝嶺を「中国側」は阻止しようがないかもしれないが、中国にいる戴晴はもし当局が彼女の出国を阻止しようと思えば簡単にできたはずだ。中国のイミグレーションには「ブラックリスト」があることは誰でも知っている。関係当局が戴晴をそれに載せれば、彼女が自分でチケットを買ったとしても出国を阻止される。戴晴も以前そのような経験をしたことがあると言っていた。

だがまずいことに、『環球時報』は功を焦って、「中国側」と事前の口裏合わせをせずに、当局が本来ひそかに圧力をかけていたのを暴きだして、しかも戴晴たちの締め出しは「少しの妥協も許されない」と啖呵を切ってしまった。『環球時報』は国内がすでに「妥協」していることを知らず、また「中国側」も『環球時報』のこの報道を知らなかったので、このようなバツの悪い状況が出現した。もちろん、中国側も、ドイツの多くのジャーナリストも(空港で私に新聞をくれたのは一人のドイツ人記者)皆このことを知っていたが、会議の席では誰もそれを取り上げなかった。多分ドイツのジャーナリストは我が国がより開明的になるのは突き詰めればよいことだからと、私の同僚に恥をかかせないように配慮したのだろう。

信じがたいのはむしろ『環球時報』の方だった。会議終了後の14日、この新聞はまた会議の報道記事を載せた。筆者はやはりあの人で、なんとドイツメディアが「中国に圧力をかけて、異論派が拒絶されたというニセ情報を流し」それによって「雰囲気を壊した」と書いていた! 私はこれを読んで思わず息を飲んだ。執筆者は自分が三日前に言ったことをみんな忘れたのか? 「シンポジウムに突然招かれた招かれざる客/中国側組織者厳しく拒絶」とはいったい誰がばら撒いた「ニセ情報」だ?