今思い返せば屋根の高圧洗浄作業が屋根塗装作業の中で気が重いうえに大変だった。

その後のシーラー塗りは単純にローラーを使ってシーラーをベタベタ塗るだけだった。

シーラー塗装の目的は、高圧洗浄されて地肌が露出したコロニアルと上塗りする塗装膜との接着を強化する為の下地調整材だ。通常は1回塗りだが、特に劣化が著しい場合は表面に照りがでるまで塗ったほうがいいと専門家は推奨していた。

写真ではその照りがうまく写っていないが、しっかりとした透明の膜ができた。下塗りができたら上塗りに移るのだが、コロニアルの塗装では注意しなければならない事があった。

塗装を塗装業者かリフォーム会社に依頼する我々は知らないことだが、業界では常識の事があった。塗装後に上下に重なり合うコロニアルに隙間が無くてはならない事だった。

屋根を葺いているコロニアル継ぎ目等からに進入した雨水や結露を排水する隙間が必要なのだ。この隙間が無いとコロニアルと防水シートの間に溜まりコロニアルを留めている釘穴等から浸水し雨漏りの原因になり屋根下地を傷めることになるらしい。

塗装業者は必ず縁切りを行なうのがセオリ(いろはのい)だそうだ。上塗り塗装後に上下に重なり合う段差箇所が塗料で密着してしまうことがある。これは袋状態を意味する。段差箇所にカッターや皮スキ等で隙間を設け排水できるようにするらしい。

この縁切り作業は手間が掛かり大変な作業だ。そこで縁切り作業をしないですむ方法がタスペーサーの挿入であった。タスペーサーはシーラー塗装が終わったら写真赤丸のようにコロニアル1枚に2個(端から左右15cm離し)を段差箇所に挿入する。

上塗り塗装前にタスペーサーを挿入しておけば塗料で段差が塞がれる事はなく、縁切り作業も必要なくなる。タスペーサーには02型と03型がある。

左が03型、右が02型で03型の方が作りが頑丈にできている。

隙間を開けるためのバネ力も03型は全体の構造で担い、02型は二箇所のバネが付いている。素材の厚みも03型の方が若干厚く見える。

上に持ち上げようとする姿を比較すれば見ての通りだ。メーカーは老朽化した屋根には03型を推奨している。値段は若干高くなるが機能を期待してタスペーサー03を1,150枚挿入した。手で挿していくのだが大変だった。エスパッターという専用工具がある。

自分で屋根塗装編その1での写真にあったように屋根に付いているケラバに赤錆び出て腐食がひどかったが、デイスクグラインダに錆び落とし用の羽を付けて磨き上げた。

1液型エポキシ錆び止め塗料(サビカット:ロックペイント社製)を上から塗ってきた。

いよいよ上塗り作業の準備に入る。使う塗料は2液型シリコンウレタン塗料(ユメロックルーフ:ロックペイント社製)だ。この塗料は2液型なので9対1に計量して混合することになる。使い捨て容器をデジタル計量秤の上に載せて塗料を容器に入れる。

9対1に相当する硬化剤をデジタル計量秤を使って計量する。

メーカーの希薄率は5%から15%となっている。気温が低く硬くなりがちなので10対1の比率のペイントうすめ液を計量して入れた。希薄しないと硬くて塗りづらい。

攪拌棒でよく攪拌をした。

シーラー塗装の上に一回目の上塗り塗装(ユメロックルーフ)を塗っている状況。

二回目の上塗り塗装を行なうと艶が一段と出る。タスペーサー03が手前に見える。

赤錆び出て腐食がひどかったケラバに錆び止め塗料(1液型エポキシ錆び止め塗料サビカット)を塗った上に上塗り(ユメロックルーフ)を二回塗った仕上がり。

娘孫達が様子を見に来て写真を撮ってくれた。

南側屋根面の上塗り塗装が終了した。屋根足場を支えている支柱保護ケース(黄色のプラスチックケース)の下もしっかりと塗らなければならない。クランプねじを緩めて上に持ち上げ紐で単管に縛って塗った。乾いたら元に戻す。

北側屋根面の上塗り塗装が終了した。

自分で屋根塗装編その3に続く

その後のシーラー塗りは単純にローラーを使ってシーラーをベタベタ塗るだけだった。

シーラー塗装の目的は、高圧洗浄されて地肌が露出したコロニアルと上塗りする塗装膜との接着を強化する為の下地調整材だ。通常は1回塗りだが、特に劣化が著しい場合は表面に照りがでるまで塗ったほうがいいと専門家は推奨していた。

写真ではその照りがうまく写っていないが、しっかりとした透明の膜ができた。下塗りができたら上塗りに移るのだが、コロニアルの塗装では注意しなければならない事があった。

塗装を塗装業者かリフォーム会社に依頼する我々は知らないことだが、業界では常識の事があった。塗装後に上下に重なり合うコロニアルに隙間が無くてはならない事だった。

屋根を葺いているコロニアル継ぎ目等からに進入した雨水や結露を排水する隙間が必要なのだ。この隙間が無いとコロニアルと防水シートの間に溜まりコロニアルを留めている釘穴等から浸水し雨漏りの原因になり屋根下地を傷めることになるらしい。

塗装業者は必ず縁切りを行なうのがセオリ(いろはのい)だそうだ。上塗り塗装後に上下に重なり合う段差箇所が塗料で密着してしまうことがある。これは袋状態を意味する。段差箇所にカッターや皮スキ等で隙間を設け排水できるようにするらしい。

この縁切り作業は手間が掛かり大変な作業だ。そこで縁切り作業をしないですむ方法がタスペーサーの挿入であった。タスペーサーはシーラー塗装が終わったら写真赤丸のようにコロニアル1枚に2個(端から左右15cm離し)を段差箇所に挿入する。

上塗り塗装前にタスペーサーを挿入しておけば塗料で段差が塞がれる事はなく、縁切り作業も必要なくなる。タスペーサーには02型と03型がある。

左が03型、右が02型で03型の方が作りが頑丈にできている。

隙間を開けるためのバネ力も03型は全体の構造で担い、02型は二箇所のバネが付いている。素材の厚みも03型の方が若干厚く見える。

上に持ち上げようとする姿を比較すれば見ての通りだ。メーカーは老朽化した屋根には03型を推奨している。値段は若干高くなるが機能を期待してタスペーサー03を1,150枚挿入した。手で挿していくのだが大変だった。エスパッターという専用工具がある。

自分で屋根塗装編その1での写真にあったように屋根に付いているケラバに赤錆び出て腐食がひどかったが、デイスクグラインダに錆び落とし用の羽を付けて磨き上げた。

1液型エポキシ錆び止め塗料(サビカット:ロックペイント社製)を上から塗ってきた。

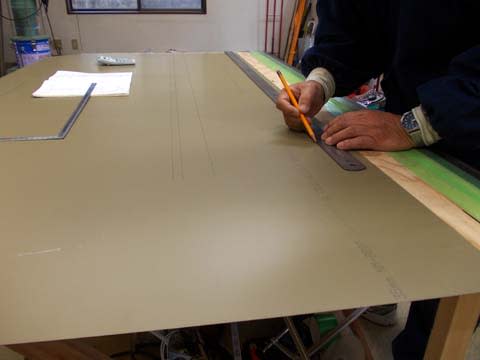

いよいよ上塗り作業の準備に入る。使う塗料は2液型シリコンウレタン塗料(ユメロックルーフ:ロックペイント社製)だ。この塗料は2液型なので9対1に計量して混合することになる。使い捨て容器をデジタル計量秤の上に載せて塗料を容器に入れる。

9対1に相当する硬化剤をデジタル計量秤を使って計量する。

メーカーの希薄率は5%から15%となっている。気温が低く硬くなりがちなので10対1の比率のペイントうすめ液を計量して入れた。希薄しないと硬くて塗りづらい。

攪拌棒でよく攪拌をした。

シーラー塗装の上に一回目の上塗り塗装(ユメロックルーフ)を塗っている状況。

二回目の上塗り塗装を行なうと艶が一段と出る。タスペーサー03が手前に見える。

赤錆び出て腐食がひどかったケラバに錆び止め塗料(1液型エポキシ錆び止め塗料サビカット)を塗った上に上塗り(ユメロックルーフ)を二回塗った仕上がり。

娘孫達が様子を見に来て写真を撮ってくれた。

南側屋根面の上塗り塗装が終了した。屋根足場を支えている支柱保護ケース(黄色のプラスチックケース)の下もしっかりと塗らなければならない。クランプねじを緩めて上に持ち上げ紐で単管に縛って塗った。乾いたら元に戻す。

北側屋根面の上塗り塗装が終了した。

自分で屋根塗装編その3に続く