『資本論』学習資料No.37(通算第87回) (4)

◎原注114と原注114への補足

【原注114と原注114への補足】〈114 (イ)それだから、われわれは、たとえば、1863年の初めに、J・ウェッジウッド父子商会をも含めて、スタフォードシャに広大な製陶工場をもっている26の商社が、ある請願書のなかで「国の強権的干渉」を請願しているのを見いだすのである。(ロ)「他の資本家たちとの競争」は、子供の労働時間の「自発的な」制限などを彼らに許さない。(ハ)「それゆえ、われわれがどんなに前述の弊害を嘆いても、それを工場主たちのあいだのなんらかの種類の協定によって防止することは不可能であろう。……すべてのこれらの点にかんがみて、われわれは、一つの強制法が必要だ、という確信に達したのである。」(『児童労働調査委員会。第一次報告書。1863年』、322ページ。)

注144への補足。 (ニ)最近ではもっとはっきりした例が現われている。(ホ)綿花価格の騰貴は熱病的な好況の時期に、ブラックバーンの綿織物工場の所有者たちに、共同協定によって一定期間彼らの工場の労働時間を短縮させることになった。(ヘ)この期限は11月末ごろ(1871年)に切れた。(ト)その間に、紡績と織布とを結合している比較的富裕な工場主たちは、その協定によって生じた生産減少を利用して、彼ら自身の営業を拡張し、小さな雇い主たちの犠牲で大きな利潤をあげようとした。(チ)そこで小さな雇い主たちは苦しまぎれに助けを--なんと--工場労働者に求め、9時間運動を熱心に推進するように彼らに呼びかけ、この目的のために寄付金を出すことを約束したのである!〉 (全集第23a巻354頁)

これは第6パラグラフの最後に付けられた原注ですが、内容から考えますと、その直前の〈しかし、一般的に言って、これもまた個々の資本家の意志の善悪によることではない。自由競争が資本主義的生産の内在的な諸法則を個々の資本家にたいしては外的な強制法則として作用させるのである(114)。〉という部分へのものというより、第6パラグラフ全体に対する原注と考えてよいでしょう。全体が長いので文節に分けて検討してゆきましょう。

(イ)(ロ)(ハ) それだから、わたしたちは、1863年の初めに、J・ウェッジウッド父子商会をも含めて、スタフォードシャに広大な製陶工場をもっている26の商社が、ある請願書のなかで「国の強権的干渉」を請願しているのを見いだすのです。「他の資本家たちとの競争」は、子供の労働時間の「自発的な」制限などを彼らに許しません。「それゆえ、われわれがどんなに前述の弊害を嘆いても、それを工場主たちのあいだのなんらかの種類の協定によって防止することは不可能であろう。……すべてのこれらの点にかんがみて、われわれは、一つの強制法が必要だ、という確信に達したのである。」(『児童労働調査委員会。第一次報告書。1863年』、322ページ。)

ここで〈それだから〉というのは、その直前の一文を受けているというより第6パラグラフ全体を受けていると考えた方がよいように思えます。つまり資本の本性のままにしておくと、彼らは目先の利潤を得ることに盲目的になり、それが労働者の寿命を縮め、人口の減少を招き、結局、自身の生産の基礎を堀崩すことが分かっていても、それをやめることができないわけです。それは資本主義的生産の法則そのものから生じていることです。だからこそ、それを外的に強制する「国家の干渉」が必要になるということです。個別の資本としては、どれほど労働者の搾取に手心を加えようと考えたとしても、それは他の諸資本との競争戦での彼の敗北を意味するのですから、個人の善悪でどうこうできるものではないのです。

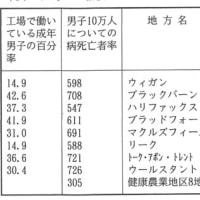

こうして、スターフォードシャで製陶工場を経営している26の商社が、請願書で国家の干渉を要求したということです。スターフォードシャにおける製陶業については第3パラグラフでその苛酷な労働の実態が紹介されていました。そこでは北スターフォードシャ診療所の医長の次のような証言が紹介されていました。

〈「一つの階級として陶工は、男も女も……肉体的にも精神的にも退化した住民を代表している。彼らは一般に発育不全で体格が悪く、また胸が奇形になっていることも多い。彼らは早くふけて短命である。遅鈍で活気がなく、彼らの体質の虚弱なことは、胃病や肝臓病やリューマチスのような病疾にかかることでもわかる。しかし、彼らがことにかかりやすいのは胸の病気で、肺炎や肺結核や気管支炎や喘息である。ある型の喘息は彼らに特有なもので、陶工喘息とか陶工肺病という名で知られている。腺や骨やその他の身体部分を冒す瘰癧(ルイレキ)は、陶工の3分の2以上の病気である。この地方の住民の退化(degenerescence) がもとずっとひどくならないのは、ただ、周囲の農村地方からの補充のおかげであり、より健康な種族との結婚のおかげである。」〉

まさにこうした現実を前にして、製陶業者たちも自分たちの間での何らかの協定で防止することはとてもできず、国家による強制法が必要だと自覚させられたわけです。

(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ) 最近ではもっとはっきりした例が現われています。綿花価格の騰貴は熱病的な好況の時期に、ブラックバーンの綿織物工場の所有者たちに、共同協定によって一定期間彼らの工場の労働時間を短縮させることになりました。この期限は11月末ごろ(1871年)に切れました。その間に、紡績と織布とを結合している比較的富裕な工場主たちは、その協定によって生じた生産減少を利用して、彼ら自身の営業を拡張し、小さな雇い主たちの犠牲で大きな利潤をあげようとしました。そこで小さな雇い主たちは苦しまぎれに助けを--なんと--工場労働者に求め、9時間運動を熱心に推進するように彼らに呼びかけ、この目的のために寄付金を出すことを約束したのです!

ここで〈小さな雇い主〉というのあまり適訳とは言えません。フランス語版は補足も含めて一つの注にしていますが、〈小工場主〉(江夏・上杉訳274頁)となっています。ようするに中小の企業ということでしょう。

要するに綿花価格の高騰は熱病的な好景気をもたらし、工場主たちは労働時間を延長して増産に拍車をかけたのですが、あまりの過熱ぶりに、彼らは協定を結び一定期間工場の操業の時間短縮を決めたということです。しかしそれは11月末に切れたところ、紡績と織布とを結合している大きな工場主たちは小規模の工場を犠牲にしてさらに大きな利潤を挙げようとしたので、小規模の工場主たちは、苦し紛れに、今度は、国家にではなく、なんと、工場労働者に救いを求め、彼らの9時間労働運動の推進を熱心に勧め、その目的のために寄付を約束したということです。

要するに資本主義的生産の内在的な本性を抑制するためには、国家による何らかの強制法が必要だということと、他方では、労働者階級自身による実力行使(階級闘争)こそが必要だということでしょう。

◎第7パラグラフ(標準労働日の制定は、資本家と労働者との何世紀にもわたる闘争の結果である。しかし、この闘争の歴史は、相反する二つの流れを示している。)

【7】〈(イ)標準労働日の制定は、資本家と労働者との何世紀にもわたる闘争の結果である。(ロ)しかし、この闘争の歴史は、相反する二つの流れを示している。(ハ)たとえば、現代のイギリスの工場立法を、14世紀からずっと18世紀の半ばに至るまでのイギリスの労働取締法(115)と比較してみよ。(ニ)現代の工場法が労働日を強制的に短縮するのに、以前の諸法令はそれを強制的に延長しようとする。(ホ)資本がやっと生成してきたばかりでまだ単なる経済的諸関係の力によるだけ/ではなく国家権力の助けによっても十分な量の剰余労働の吸収権を確保するという萌芽状態にある資本の要求は、資本がその成年期にぶつぶつ言いながらしぶしぶなさざるをえない譲歩に比べれば、もちろん、まったく控えめに見える。(ヘ)資本主義的生産様式の発展の結果、「自由な」労働者が、彼の習慣的な生活手段の価格で、彼の能動的な生活時間の全体を、じつに彼の労働能力そのものを売ることに、つまり彼の長子特権を1皿のレンズ豆で売ることに〔旧約聖書、創世記、第25章、第29節以下〕、自由意志で同意するまでには、すなわち社会的にそれを強制されるまでには、数世紀の歳月が必要なのである。(ト)それゆえ、14世紀の半ばから17世紀の末まで資本が国家権力によって成年労働者に押しつけようとする労働日の延長が、19世紀の後半に子供の血の資本への転化にたいして時おり国家によって設けられる労働時間の制限とほぼ一致するのは、当然のことである。(チ)今日たとえばマサチュセッツ州で、この北アメリカ共和国の現在まで最も自由な州で、12歳未満の子供の労働の国家的制限として布告されているものは、イギリスでは17世紀の半ばごろにはまだ血気盛んな手工業者やたくましい農僕や巨人のような鍛冶工の標準労働日だったのである(116)。〉 (全集第23a巻354-355頁)

(イ)(ロ)(ハ)(ニ) 標準労働日の制定は、資本家と労働者との何世紀にもわたる闘争の結果です。しかし、この闘争の歴史は、相反する二つの流れを示しています。たとえば、現代のイギリスの工場立法を、14世紀からずっと18世紀の半ばに至るまでのイギリスの労働取締法と比較してみてください。現代の工場法が労働日を強制的に短縮するのに、以前の諸法令はそれを強制的に延長しようとしたのです。

第5節の副題は〈14世紀の半ばから17世紀末までの労働日延長のための強制法〉というものです(因みにフランス語版ではこの副題が第5節の表題になっています)。しかしこれまではこの問題にはまったく触れることはありませんでした。むしろこれまでの展開は、国家による法的強制の必然性を論証することに主眼をおいてきたものといえるでしょう。つまり資本の本性をそのまま野放しにすれば、資本は際限のない搾取欲によって、労働者階級を滅ぼしてしまうだろうということです。しかし資本自身はそれに憂いても、自分たちではなんともできず、だから資本自身が国家に何らかの強制法の必要を請願したり、労働者階級に彼らの闘いの必要を訴え支援するというようなことまで行われたということです。こうしてようやくこのパラグラフで、国家による労働時間の制限、すなわち標準労働日の確立が課題になったというわけです。

すでにわたしたちは第1節で〈資本主義的生産の歴史では、労働日の標準化は、労働日の限界をめぐる闘争--総資本家すなわち資本家階級と総労働者すなわち労働者階級とのあいだの闘争--として現われる〉ということを知っています。それは何世紀にもわたる闘争の結果、ようやく国家によって制定され確立されたものだということです。

しかし国家による労働時間の限界の制定の歴史を見ると、それはまったく二つの相反する流れを見いだすことができるというのです。

一つは国家の助けによって労働時間を延長しようとするもの、もう一つは国家によって労働時間を制限しようとするものです。この二つの相反する流れは、前者は資本主義的生産が生まれたばかりでまだ一人立ちしていない段階のものであり、後者は資本主義的生産がようやく自分の足で立って歩き始めた以降のことです。『61-63草稿』から引用しておきましょう。

〈資本主義的生産の傾向がどういうものであるかは、ブルジョア的産業の最初の黎明期の国家干渉(たとえば、14世紀の労働者法に現われているような)を近代の工場立法と比較すればはっきりする。前者では、労働者たちを強制してある一定分量の剰余労働(でなくても、とにかく労働でありさえすれば)を彼らの雇い主たちに提供させるため、すなわち、労働者たちに絶対的剰余労働を強制的に提供させるため労働時間が確定される。これにたいして、後者では、同じく強力的に一つの制限がもうけられるが、それはこの制限を超えて資本家に労働時間の絶対的延長を許さないため、つまりある一定の限界を超える労働時間の延長を妨げるためである。このような国家介入--大工業の母国たるイギリスで最初に現われる--の必要が避けられないということ、そしてまた、資本主義的生産が新たな産業部門をとらえるにつれてこうした介入をつぎつぎとそれらの部門におしひろげてゆかなければならない必要にせまられるということは、一方では、資本主義的生産には、他人の労働時間をわがものにすることにたいしてなんの制限もないことを、他方では、資本主義的生産の確立した体制内では、労働者たちは、彼らだけでは、--階級として国家に、そして国家をつうじて資本にはたらきかけることがなければ--肉体の維持に必要な自由な時間ですらも資本の(5)ハルピュイアの爪から守る力がないことを証明しているのである。

(5)〔訳注〕ギリシア神話にでてくる、女性の頭をもち鳥の姿をした強欲な怪物。〉 (草稿集⑨311頁)

(ホ) 資本がやっと生成してきたばかりでまだ単なる経済的諸関係の力によるだけではなく国家権力の助けがあってようやく十分な量の剰余労働の吸収権を確保できたという萌芽状態にある資本の要求というのは、資本がその成年期にぶつぶつ言いながらしぶしぶなさざるをえない譲歩に比べれば、もちろん、まったく控えめに見えるのです。

これは後のパラグラフで具体的にみていくことですが、資本が生成してやっと歩き始めたばかりのころは、まだ労働者を資本関係のなかに形式的に包摂したに過ぎず、労働者と生産手段との分離も十分には行き渡っておらず、だから経済的諸関係の力だけでは、労働者から十分な剰余労働を引きだすまでには働かせることができなかったのです。から彼らは国家による法律によって強制的に労働者を労働に借り出し縛りつける必要があったということです。だからその当時の国家による強制的な労働時間の延長と言っても、その程度は、資本が一人立ちして労働者を実質的にも包摂して、労働者への経済的な支配権利を確立してから、国家によって強制されてその搾取欲をしぶしぶ抑制し譲歩した程度に比べると、まったく控えめに見えるということです。それがどの程度かは後に具体的に見ていくことになります。

(ヘ) 資本主義的生産様式の発展の結果、「自由な」労働者が、彼の習慣的な生活手段の価格で、彼の能動的な生活時間の全体を、じつに彼の労働能力そのものを売ることに、つまり彼の長子特権を1皿のレンズ豆で売ることに〔旧約聖書、創世記、第25章、第29節以下〕、自由意志で同意するまでには、すなわち社会的にそれを強制されるまでには、数世紀の歳月が必要なのです。

〈「自由な」労働者〉というのは、「第4章 貨幣の資本への転化」の「第3節 労働力の売買」で〈自由というのは、二重の意味でそうなのであって、自由な人として自分の労働力を自分の商品として処分できるという意味と、他方では労働力のほかには商品として売るものをもっていなくて、自分の労働力の実現のために必要なすべての物から解き放たれており、すべての物から自由であるという意味で、自由なのである〉(全集第23a巻221頁)という説明がありました。つまり労働者は自分の労働力を自分のものとして自由に売ることが可能であり(つまり封建社会のように身分制度でがんじがらめにされておらず)、他方で自分の労働力を売る以外に自分の生活を維持する諸手段がないということです。

しかし資本主義的生産がようやく始まったときには、まだこうした自由な労働者を常に市場で見いだせるとは限らなかったのです。だから資本家たちは労働者を彼らの関係のなかに包摂したとしても、労働者は労働者としてかわずかな自分の土地をもち自身の生活資料を部分的に得る手段を持っていたのです。だから労働者は一方で自分の菜園で働き、その余分な時間を資本のもとで働くという段階があったということです。だから資本家はまだ彼らを長時間の労働にしばりつけることは、経済的関係だけではできなかったのです。

しかし生産手段と労働力との分離が完全になりますと、労働者はただ自身の労働力を売るしか生活の糧を得る手段がなくなります。そうなると彼らは資本の経済的な関係のもとに自身の意志から従わざるをえなるなるわけです。そして強制されるままに長時間労働にも従い、資本のあくなき搾取欲にさらさせることになるわけです。しかしそうなるまでには数世紀の歳月が必要だったということです。

ここには〈彼の長子特権を1皿のレンズ豆で売る〉という文言が出てきます。『16-63草稿』の中にもよく似た文言が出てきますので、紹介しておきましょう(MEGAの注解も一緒に)。

〈したがって、労働者がこの交換によって富むことができないのは、(3)エサウが一杯の豆スープと引き換えに家督の権利を譲ったように、労働者は労働能力〔Arbeitsfähigkeit〕の現存の価値量と引き換えにそれの創造的な力〔Kraft〕を譲ってしまうからだ、ということは明らかである。それどころか、彼の労働の創造的な力が資本の力として、他人の力〔Macht〕として、彼に対立して確立されることによって、彼は貧困化せざるをえない。彼は富の生産力としての労働を、手放してしまう〔sich entaußern〕のであり、資本は労働をかかるものとして取得する〔わがものにする〕のである。それゆえ、労働と労働の生産物の所有との分離、労働と富との分離は、この交換行為そのもののなかに措定さ/れている。

(3) 〔注解〕「エサウが一杯の豆スープと引き換えに家督の権利を譲った」--旧約聖書『モーセ第一番〔創世記〕』、第25章〔日本聖書協会『旧約聖書』、31-32ページ〕を見よ。〉 (草稿集④254-256頁)

もちろん、この旧約聖書の意味するところを知らなくても全体としてマルクスが述べていることは十分に分かるのですが、少し調べてみました。例によって生成AIに訪ねてみると次のような回答かありました。

〈エサウが一杯の豆スープと引き換えに家督の権利を譲ったというのは、旧約聖書の創世記に記されている物語です。家督の権利とは、長子の特権とも呼ばれ、父親の死後に一族の指導者となり、財産や祝福を多く受けることができる権利のことです。

エサウはイサクとリベカの長男であり、ヤコブは次男でした。エサウは狩りが好きで、ヤコブは家で料理をすることが好きでした。ある日、エサウが狩りから疲れて帰ってきたとき、ヤコブがレンズ豆の煮物を作っていました。エサウは飢えていたので、ヤコブにその煮物を食べさせてくれるように頼みました。しかし、ヤコブはそれに対して、家督の権利を自分に譲るように要求しました。エサウは死にそうだと言って、家督の権利を軽んじてヤコブに売り渡しました。

この行為は、後にエサウに大きな後悔と悲しみをもたらしました。ヤコブは母リベカの助けを借りて、父イサクから家督の祝福も奪い取りました。エサウはこれを知って怒り、ヤコブを殺そうとしました。ヤコブは逃げざるを得なくなり、兄弟はしばらく離れ離れになりました。

この物語は、神が選んだ人々の歴史や摂理を示すものです。ヤコブは後にイスラエルという名前を与えられ、イスラエル民族の祖となりました。エサウはエドムという名前でも知られ、エドム人の祖となりました。イスラエル人とエドム人は敵対することが多くなりました。〉

(ト) そういうことから、14世紀の半ばから17世紀の末までにおける資本が国家権力によって成年労働者に押しつけようとする労働日の延長が、19世紀の後半に子供たちの血を資本への転化するに際して時おり国家によって設けられた労働時間の制限とほぼ一致するのは、当然のことでなのです。

これも後のパラグラフで具体的に見ることになると思いますが、資本主義初期のころの国家権力による成年労働者に対する法的強制によって定めた労働日の延長が、19世紀の後半、つまり資本主義が十分に発達した段階において、子供たちに対する資本の搾取欲を抑制するために、国家によって制限された労働時間とがほぼ一致することになるのです。一方は成年労働者に強制された労働時間の延長された時間が、他方のようやく子供たちを救うために強制的に短縮させられた労働時間とほぼ一致しているというのです。

(チ) 今日たとえばマサチュセッツ州で、この北アメリカ共和国の現在まで最も自由な州で、12歳未満の子供の労働の国家的制限として布告されているものは、イギリスでは17世紀の半ばごろにはまだ血気盛んな手工業者やたくましい農僕や巨人のような鍛冶工の標準労働日だったのです。

例えば、北アメリカのもっとも自由な州であるマサチュセッツ州で布告された、12歳未満の子供たちの労働時間の制限とされているものは、イギリスでは17世紀の、つまり資本主義的生産がようやく始まったばかりのころの、決起盛んな手工業者やたくましい農民や鍛冶工たちの標準労働日だったのです。これらは原注116のなかで具体的に紹介されています。

◎原注115

【原注115】〈115 (イ)これらの労働者取締法は、同時にフランスやオランダなどでも見られるものであるが、イギリスではやっと1813年に、それらが生産関係からはとっくに排除されてしまったあとで、形式的にも廃止されたのである。〉 (全集第23a巻355頁)

(イ) これらの労働者取締法は、同時にフランスやオランダなどでも見られるものですが、イギリスではやっと1813年に、それらが生産関係からはとっくに排除されてしまったあとで、形式的にも廃止されたのです。

これは〈たとえば、現代のイギリスの工場立法を、14世紀からずっと18世紀の半ばに至るまでのイギリスの労働取締法(115)と比較してみよ〉という本文に付けられた原注です。

まず同じような法律はフランスやオランダでも見られたという指摘があります。マルクスは後の「第24章 本源的蓄積」「第3節 15世紀末以後の被収奪者にたいする血の立法 労賃引き下げのための諸法律」のなかで次のように述べています。

〈賃労働に関する立法は、もともと労働者の搾取をねらったもので、その歩みはいつでも同様に労働者に敵対的なのであるが、この立法はイギリスでは1349年のエドワード三世の労働者法〔Statute of Labourers〕から始まる。フランスでこれに対応するものは、ジャン王の名で布告された1350年の勅令である。イギリスの立法とフランスの立法とは並行して進んでおり、内容から見ても同じである。これらの労働法が労働日の延長を強制しようとするかぎりでは、私はもうそれには立ち帰らない。というのは、この点は前に(第8章第5節) で論じておいたからである。〉 (全集第23b巻964頁)

イギリスの労働者取締法(新日本新書版は「労働者規制法」、初版は「イギリスの諸労働法」、フランス語版は「イギリスの労働法」)は14世紀から18世紀の半ばまでその効力を発揮してきたのですが、しかし資本主義的生産が一人立ちしても、法律そのものはそのまま残っていて、すでに現実の生産関係ではとっくに実質的には排除されていたのですが、1813年にようやく形式的にも排除されたということです。

◎原注116

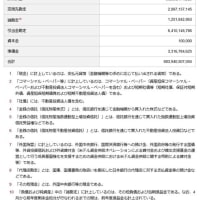

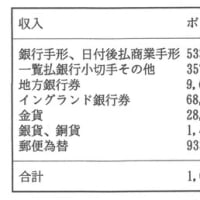

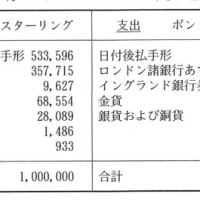

【原注116】〈116 「12歳未満の児童をどんな工業施設でも1日に10時間よりも長く就業させてはならない。」(『マサチュセッツ一般法』、第60章、第3条。これらの法令は1836年から1858年までに公布された。)「すべての木綿、羊毛、絹、紙、ガス、亜麻の工場で、または鉄および真鍮の工場で、1日に10時間のあいだに行なわれる労働が、法定の1日の労働とみなされるべきである。また、今後は、どの工場に雇われる未成年者も、1日に10時間よりも長く、または1週に60時間よりも長く労働するために抑留されたりそれを強要されたりしてはならない。また、今後は、本州内のどの工場でも10歳未満の未成年者を労働者として採用してはならない。」『ニュージャージー州。労働時間等制限法』、第1条および第2条。(1855年3月18日の法律。)「12歳以上15歳未満の未成年者は、どの工業施設でも1日に11時間よりも長く、または朝の5時/以前または夕方の7時半以後に就業させられてはならない。」(『ロード・アイランド州改正法令』、第139章、第23条、1857年7月1日。)〉 (全集第23a巻355-356頁)

これは〈今日たとえばマサチュセッツ州で、この北アメリカ共和国の現在まで最も自由な州で、12歳未満の子供の労働の国家的制限として布告されているものは、イギリスでは17世紀の半ばごろにはまだ血気盛んな手工業者やたくましい農僕や巨人のような鍛冶工の標準労働日だったのである(116)。〉という本文に付けられた原注です。

本文に述べられていることの論拠を示すものとなっています。

まずマサチューセッツ一般法で12歳未満の児童の労働時間が10時間以下でなければならないということが決められています。

次に「ニュージャージー州。労働時間等制限法」も木綿、羊毛、絹、紙、ガス、亜麻、鉄、真鍮の各工場における標準労働日を10時間と決めていることや、10歳未満の未成年を労働者として採用してはならないと決めていたということです。

さらに「ロード・アイランド州改正法令」では、12歳以上15歳未満の未成年は11時間以下、または朝5時以前、夕方7時半以降は働かせてはいけないと決められていたことが示されています。

こうした19世紀半ばの自由なアメリカ諸州における10時間や11時間という児童や少年・少女の標準労働日が、17世紀半ばのころの大人の手工業者や農僕や鍛冶工などの標準労働日と同じだったというわけです。

◎第8パラグラフ(イギリスにおける資本主義初期の労働者取締法の歴史)

【8】〈(イ)最初の「労働者取締法」〔“Statute of Labourers"〕(エドワード3世第23年、1349年) は、その直接の口実(その原因ではない、というのは、この種の立法は口実がなくなっても何世紀も存続するのだから) をペストの大流行〔81〕に見いだしたのであって、このペストは、トーリ党の一著述家の言うところでは、「労働者を適度な価格で」(すなわち彼らの雇い主に適度な量の剰余労働を残すような価格で)「労働につかせることの困難が実際に堪えられなくなった(117)」ほどに、人口を減少させたのである。(ロ)そこで、適度な労賃が、ちょうど労働日の限界と同じように、強制法によって命令された。(ハ)ここでわれわれが関心をもつのはこの労働日に関する点だけであるが、これは1496年(ヘンリ7世治下) の法律でも繰り返されている。(ニ)すべての手工業者(artificers) と農業労働者との3月から9月までの労働日、といってもけっして厳守されたのではなかったが、それは当時は朝の5時から晩の7時と8時とのあいだまで続くことになっていた。(ホ)しかし、食事時間は朝食の1時間と昼食の1時間半と4時のパンの半時間とであり、現行の工場法によるそれのちょうど2倍だった(118)。(ヘ)冬は中休み時間は同じで朝の5時から日暮れまで労働することになっていた。(ト)1562年のエリザベスの一法律は、「日賃金または週賃金で雇われる」労働者のすべてについて、労働日の長さには触れていないが、中間の休み時間を夏は2時間半に、冬は2時間にしようとしている。(チ)昼食は1時間に限られ、「半時間の昼寝」は5月の半ばと8月の半ばとのあいだだけ許されるべきだとする。(リ)欠勤は1時間につき1ペニー(約8プフェニヒ)ずつ賃金から差し引かれることとする。(ヌ)しかし、実際には事情は労働者にとって法文にあるよりもずっと有利だった。(ル)経済学の父であり、また統計学の創始者ともえるウィリアム・ベティは、17世紀の最後の3分の1期に著わした一書のなかで次のように言っている。

(ヲ)「労働者」(labouring men、当時ではじつは農業労働者)「は、毎日10時間ずつ労働して、毎週20回の食/事を、すなわち仕事日は毎日3回、日曜には2回の食事をとっている。このことからはっきりわかるように、もし彼らが金曜の晩は断食するつもりになり、現在そのために午前11時から1時まで2時間を費やしている昼食を1時間半にするつもりになれば、つまり彼らが20分の1だけ多く働いて20分の1だけ少なく消費するならば、前述の租税の10分の1は徴収されうるであろう(119)。」

(ワ)ドクター・アンドルー・ユアは、1833年の12時間法案を暗黒時代への後退として悪評する権利があったのではないか? (カ)もちろん、諸法令のなかに記されておりペティによって言及されている諸規定は、“ apprentices"(徒弟)にも適用される。(ヨ)しかし、17世紀の末には児童労働がまだどんな状態だったかは、次のような苦情からも推測される。

(タ)「われわれの少年は、このイギリスでは、彼らが徒弟になるまではまったくなんの仕事もしない。そして、それからも、できあがった手工業者になるためには、もちろん長い時間--7年--を必要とする。」

(レ)これに反して、ドイツはほめられる。(ソ)なぜならば、そこでは子供たちは揺りかごのなかから少なくとも「わずかばかりの仕事は仕込まれる(120)」からである。〉 (全集第23a巻356-357頁)

(イ)(ロ) 最初の「労働者取締法」〔“Statute of Labourers"〕(エドワード3世第23年、1349年) は、その直接の口実(その原因ではありません。というのは、この種の立法は口実がなくなっても何世紀も存続するのですから) をペストの大流行に見いだしたのです。このペストは、トーリ党の一著述家の言うところでは、「労働者を適度な価格で」(すなわち彼らの雇い主に適度な量の剰余労働を残すような価格で)「労働につかせることの困難が実際に堪えられなくなった」ほどに、人口を減少させたのでした。そこで、適度な労賃が、ちょうど労働日の限界と同じように、強制法によって命令されたのです。

ここからイギリスにおける資本主義初期の労働者取締法の具体的な歴史が述べられています。まず最初の法律は、1349年のもので、それは直接の口実としては1347~1350年のペストの大流行に見いだしたというのです。

ペストの大流行は労働者人口をも激減させ、労賃の高騰を招いて、資本家たちが適度の剰余価値を得ることが困難になったために、適度の剰余価値を得ることが可能な労賃を強制的に決めるとともに、労働日の限界も一緒に法律によって決めたということです。

全集版には〈ペストの大流行〔81〕〉には注解81が付いていますが、それは次のようなものです。

〈(81) ペストの大流行--黒死病とも呼ばれた恐ろしいペストが1347年から1350年まで西ヨーロッパで猛威をふるった。この伝染病でおよそ2500万人、すなわち当時のヨーロッパの総人口の4分の1が死んだ。〉 (全集第23a巻15頁)

また新日本新書版にも次のような訳者注が付いています。

〈1347年からヨーロッパの大部分で猛威をふるったペストは、1348-1349年にイギリスをも襲い、人口の激減をきたした。〉 (472頁)

(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ) ここでわたしたちが関心をもつのはこの労働日に関する点だけですが、これは1496年(ヘンリ7世治下) の法律でも繰り返されています。すべての手工業者(artificers) と農業労働者との3月から9月までの労働日は、といってもけっして厳守されたのではありませんでしたが、朝の5時から晩の7時と8時とのあいだまで続くことになっていました。しかし、食事時間は朝食の1時間と昼食の1時間半と4時のパンの半時間とであり、現行の工場法によるそれのちょうど2倍だったのです。冬は中休み時間は同じで朝の5時から日暮れまで労働することになっていました。

先の1349年の最初の労働法については労働日についても法律で決められたとありましたが、具体的な内容は示されていませんでした。しかしそれはそのあと147年後の1496年の法律でも繰り返されているということですから、今回のものも先の法律における労働日制定の内容と考えてよいでしょう。

その内容というのは、すべての手工業者と農業労働者の労働は3月から9月までの期間は、朝の5時から晩の7時と8時との間まで続くことになっていました(14~15時間)。しかしそのあいだに朝食に1時間、昼食に1時間半、4時のパンに半時間、合計2時間がありました、つまり実労働時間は12~13時間ということになります。

ただ、合計2時間の食事時間について、〈現行の工場法によるそれのちょうど2倍だった〉とありますが、第2節の第8パラグラフで紹介されている1850年の工場法では朝食に半時間、昼食に1時間、合計1時間半となっていますから、決して2倍とはいえません。

冬は(ということは10月から2月までは)休み時間は同じで、朝5時から夕暮れまでとなっているということです。ただそのあとに引用されているペティの一文では10時間働き、食事は日に3回、そのうち昼食には11時から1時まで2時間をかけていると述べていますから若干、整合しないところがあります。

もっとも法律で決められたからと言っても、この時代ではそれはそれほど厳格には守られなかったということです。つまりまだまだ労働者には自立性があり、有利な条件があったということでしょうか。ただ、それが徐々に資本主義が発展するつれてそれらは厳格になってゆき、さらにはそんな法律などお構いなしに労働日の延長が行われるようになり、結局、それらは有名無実化していったということではないかと思います。

(ト)(チ)(リ)(ヌ) 1562年のエリザベスの一法律は、「日賃金または週賃金で雇われる」労働者のすべてについて、労働日の長さには触れていませんが、中間の休み時間を夏は2時間半に、冬は2時間にしようとしています。昼食は1時間に限られ、「半時間の昼寝」は5月の半ばと8月の半ばとのあいだだけ許されるべきだとしています。欠勤は1時間につき1ペニー(約8プフェニヒ)ずつ賃金から差し引かれるとなっています。しかし、実際には事情は労働者にとって法文にあるよりもずっと有利だったということです。

先の法律(1496年)から66年後の1562年の法律では、労働日の長さには触れられていませんが、休み時間について夏は2時間半、冬は2時間にしようとしているとあります。つまり先の法律では休み時間は合計2時間だったのが、夏はそれよりも半時間長くなり、冬はちょうど同じ時間にしようとしているということです。

昼食は1時間ですが、5月半ばから8月の半ばには昼寝の時間が半時間あったということですからずいぶんとのんびりしています。これが〈夏は2時間半〉の内容だとすると、昼食は1時間プラス昼寝タイム半時間で合計1時間半で、あと朝食と間食あわせて1時間、合計2時間半ということでしょうか。イタリアなどでは一昔前には昼食はかならず家に帰って食事をし、そのあとは夏は昼寝をして夕方また仕事に出てゆくと聞いたことがありますが、こうした慣習があったのでしょうか。

欠勤は1時間につき1ペニーが賃金から差し引かれることになっていたということです。この1ペニーが重いのか軽いのかは判断がつきませんが、恐らくは軽いのでしょう。

というのは、そのあとに実際には事情は労働者にとって法文にあるよりもずっと有利だったということですから。それほど労働者にとっては厳しい内容ではなかったと思えるからです。

(ル)(ヲ) 経済学の父であり、また統計学の創始者ともえるウィリアム・ベティは、17世紀の最後の3分の1期に著わした一書のなかで次のように言っています。

「労働者」(labouring men、当時ではじつは農業労働者)「は、毎日10時間ずつ労働して、毎週20回の食事を、すなわち仕事日は毎日3回、日曜には2回の食事をとっている。このことからはっきりわかるように、もし彼らが金曜の晩は断食するつもりになり、現在そのために午前11時から1時まで2時間を費やしている昼食を1時間半にするつもりになれば、つまり彼らが20分の1だけ多く働いて20分の1だけ少なく消費するならば、前述の租税の10分の1は徴収されうるであろう。」

このペティの著書の刊行は原注119によりますと1691年となっています。つまり先の法律の129年後のものですが、そこでは労働日は10時間になり、仕事日は毎日3回、日曜日には2回の食事をとったとあります。

さらにペティは当時の昼食時間は11時から1時の2時間であることも指摘し、それを1時間半にすれば、租税の10分の1は徴収されるだろうとなどと述べています。

『61-63草稿』ではペティの同じ文章を引用しながら、そのなかにマルクスはコメントを挿入していますので、参考のために紹介しておきましょう。

〈ペティは、『アイルランドの政治的解剖』を書いた。そのなかで彼はこう言っている。「労働者たちは日に10時間働き、そして週に2O回の食事を、すなわち、仕事日には1日に3回、日曜日には2回の食事をする(いまではただ2回のみ)。このことから明らかなように、彼らが金曜の夜は断食し、そして現在午前11時から午後1時までの2時間をかけている昼食を1時間半ですます(いまでは朝食と昼食とでやっと1時間半になるにすぎない)ことができれば、そのようにして2O分の1だけ多く働き、そして2O分の1だけ少なく消費することが、できれば、前述の{租税のための}1O分の1は徴収できるのである。」(第1O版、ロンドン、1691年。)この章句から明らかになるように、当時の成年者の労働時間は、現在の13歳以上の子どもの名目上の労働時間と比べても長くはなかったし、また労働者はより多くの時間を食事にかけていたのである。〉 (草稿集⑨312-313頁)

なおペティについては原注119の解説を参照してください。

(ワ)(カ)(ヨ)(タ)(レ)(ソ) ドクター・アンドルー・ユアは、1833年の12時間法案を暗黒時代への後退として悪評する権利があったのではないでしょうか? もちろん、諸法令のなかに記されておりペティによって言及されている諸規定は、“ apprentices"(徒弟)にも適用されました。しかし、17世紀の末には児童労働がまだどんな状態だったかは、次のような苦情からも推測されます。

「われわれの少年は、このイギリスでは、彼らが徒弟になるまではまったくなんの仕事もしない。そして、それからも、できあがった手工業者になるためには、もちろん長い時間--7年--を必要とする。」

これに反して、ドイツはほめられる。なぜならば、そこでは子供たちは揺りかごのなかから少なくとも「わずかばかりの仕事は仕込まれる」からです。

ユアは1833年の12時間法案を暗黒時代への後退だと批判したのですが、確かにそれは半世紀近く前の法律にもどるように思えたのですから、その限りで正当なものです。しかし半世紀前には法律は強制的に労働時間を延長させるためのものであったのに対して、ユアの時代には労働時間を強制的に短縮させて12時間に決めたのだという違いがあることに彼は気づいていないわけです。彼はただ資本を擁護するために労働時間の短縮を不当なものとして罵倒するために暗黒時代への後退だと批判しているだけなのです。

ペティによって述べられている規定(10時間労働)は徒弟にも適用されました。しかし17世紀には児童労働そのものはなく、徒弟になってから長い修業時代があったのみです。

その点、ドイツではもっと早くから子供たちは躾けられていたということです。

ここに出てくるユアについては、以前、第5節の注103に出てきた時に『資本論辞典』の解説の概要を紹介しましたが、今回もそれを再録しておきます。

〈ユアAndrew Ure (1778-1857)イギリスの化学者・経済学者. ……彼の経済学上の主著には《The Philosophy of Manulactures》(1835)がある. そこでは,当時の初期工場制度における労働者の状態が鮮細に記述されているのみならず,機械や工場制度や産業管理者にたいする惜しみなき賛美と無制限労働日のための弁解とが繰返されている.

『資本論』では,バベッジとともに第1巻第8章・第12章・第13章の諸章において主として引用されている.マルクスは,彼を‘自動工場のピンダロス(叙情詩人)たるドクトル・ユア'‘工場主たちのこのピンダロス'とLて皮肉っているのみならず(K1-440・青木3-680 :岩波3-188),この主著をば‘工場精神の典型的表現'として特徴づけている.ユアは.バベッジとともに,いなバベッジよりもすぐれて, マユュファタチァの独自的性格を鋭くかぎ出している点で評価される(Kl-367:青木3-583:岩浪3-71-72). しかし:彼の大工業賛美論は厳しく批判される.第一に,彼は運動の出発点たる中心機械を自動装置(Automat)としてのみならず専制君主(Autocraft)としてとり扱いたがるだけでなく(KI-441:青木3-680;岩波3-189),機械の発明者たるアークライトこそは.労働者の熟練を排除することによってマエュファクチァにおいて不十分であった労働秩序を創造したというごとき暴論を行なう(K1-387.445-446:青木3-609.686-687:岩波3-103.196-197). 第二に, 彼の視点はまったく工場主の立場のみに限られ,一方ではシーニアと同じく工場主の禁欲について讃辞を呈するとともに.他方では断乎として労働日の短縮に反対する.そして1833年の12時間法案を‘暗黒時代への後退'として.罵倒するのみならず,労働者階級が工場法の庇護に入ることをもって奴隷制に走るものとして非難する(KⅠ-284,314:青木3-469,509:岩波 3-235,284)というごとく露骨をきわめている.〉 (572頁)

◎原注117

【原注117】〈117 〔J・B・パイルズ〕『自由貿易の誰弁』、第7版、ロンドン、1850年、205ぺージ。なお、この同じトーリ党員は次のことも認めている。「労賃を労働者に不利に雇い主に有利に規制した法律は、464年という長い期間にわたって存続した。人口は増加した。これらの法律は今では不必要でわずらわしいものになった。」(同前、206ぺージ。)〉 (全集第23a巻357頁)

これは〈このペストは、トーリ党の一著述家の言うところでは、「労働者を適度な価格で」(すなわち彼らの雇い主に適度な量の剰余労働を残すような価格で)「労働につかせることの困難が実際に堪えられなくなった(117)」ほどに、人口を減少させたのである。〉という本文に付けられた原注です。つまりトーリ党の一著述家というのは、パイルズのことであり、彼の著書からの引用であることを示しているわけです。

さらにはこの著者は、労賃を労働者に不利に雇い主には有利に規制した法律は半世紀近く存続したが、人口は増加したから、今では不必要でわずらわしいものになったなどと述べています。

しかし実際には確かに人口も増加はしましたが、それ以上に資本主義的生産が生産様式を自己にあったものに作り替え、労働者を実質的にも包摂して、経済的な支配力を高めたから、もはや労働時間を延長するために経済外的な強制力を不必要にしたということです。

『61-63草稿』にはパイルズの著書からの抜粋がありますので、紹介しておきます。マルクスはこの抜粋の最後の部分をこの原注で採用したようです。

〈「人口がわずかで土地が豊富にあるときには、自由な労働者は怠惰で生意気である。人為的な規制は、しばしば、労働者に労働させるのに有用であるばかりでなく絶対に必要なものであった。カーライル氏によれば、今日わが西インド諸島の解放された黒人たちは、熱い太陽をただで、またたくさんのかぼちゃをただ同然で手に入れるので、働こうとしない。カーライル氏は、労働を強制する法律的規制が絶対に必要であり、それは彼ら自身のためでさえあるのだ、と考えているようである。彼がそう言うのは、彼らが急速にもとの未開状態に退化しつつあるからである。同様に5OO年前のイギリスでも、経験的に知られていたのは、貧民は働く必要がなく、働こうとしない、ということである。14世紀のひどい疫病が人口を減少させたので、穏当/な条件で人々を働かせることの困難は、まったく耐えがたいほどの、また、王国の産業を脅かすほどの程度にまで増大した。その結果1349年に、貧民に労働を強制し、また労働の賃銀に干渉する、エドワド3世治下第23年の法律が制定された。引き続き、数世紀にわたって同じ目的でいくつもの法律の制定が行なわれた。農業労働者の賃銀ばかりでなく手工業者の賃銀も、1日仕事の価格ばかりでなく出来高払い仕事の価格も、貧民が労働しなければならない時間も、それどころか(今日の工場諸法でのように)食事のための休憩時間さえも、法律によって規定された。賃銀を労働者に不利に雇主に有利に規制した議会諸法は、464年という長い期間にわたって存続した。人口は増加した。そこでこれらの法律は不必要でわずらわしいものに思われ、またじっさいそういうものになったのであった。1813年、それらはすべて廃止された」(〔ジョン・バーナド・パイルズ〕『自由貿易の詭弁と通俗経済学の検討』、第7版、ロンドン、185O年、205、206ページ)。〉 (草稿集④360-361頁)

因みにジョン・バーナド・バイルズの著書の題名は文献索引によりますと『自由貿易の詭弁と通俗経済学の検討.--法廷弁護土著』・改訂増補第7版・ロンドン,1850年とあります。第24章の本源的蓄積にも出てきます。

((5)に続く。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます