みんなと過した二年間は、またたくまに過ぎてしまった。いろいろの思い出がある。みんなもそうだろうな。私は美しい思い出をたくさん持ちたい。それには思い出のたねをたくさん作ることだ。心をこめない、いいかげんな行動や苦労をさけて、てきとうにごまかしたことは、心にのこらない。又苦しみや悲しみにうち勝った時は一歩成長したことで、悲しみや苦しみも楽しい。なつかしい思い出になる。反対の時は苦い思い出になるだろう。だから美しい思い出をたくさん持っている人はりっぱな生き方をした人にちがいない。

私も美しい思い出をたくさんもちたい。

鎌形小学校「昭和31年度卒業文集」1957年

私はこの鎌形小学校にきてからもう一年になります。ですから六年生のみなさんとはたった一年間の友だちだという事になりますね。思えば短い一年でした。私がみなさんと親しくなったのは主に体育の方面で一番身近かに感じられますね。春から夏にかけての球技祭や陸上の班大会、又あの寒った駅伝大会など、この一年をふりかえってみるとあざやかに浮び上ってきますね。

六年のみんなには、いろいろな放課後の練習などで無理を言い、「いやな先生だなあ。」と思った人も少なくないでしょう。それもまあ、そんな時の先生の調子で言ってしまったのだからあとの笑い話しにでもしてください。やがてみんなも、桜の咲く頃には中学生だ。新しい希望をもっておおいにやってくれ。「少年よ大志を抱け」だがあまり調子にのるな。

鎌形小学校「昭和31年度卒業文集」1957年

一本のえんぴつをてにしていろいろ考えてみた。たしかねだんは五円のHBである。しんが太くなると、小刀でけずられ、そのたびに短くなっていき、やがてはこの世の中から消えていく。しかしその間にえんぴつは、たくさんの文字をノートにつづり、数字の計算をし、画用紙に下絵をかき、これを使う人のために骨身惜しまず働いている。一ことも不平を言ったりしない。「もうぼくはうんと働いたから、休みたいものだ。」といったのをきいたこともない。もくもくとして働き、自分のつとめを果すと、文句もいわずに、この世の中から消えていく。考えてみると、わたくしたちの生き方も、このえんぴつのようでありたいものだ。いっしょうけんめい勉強し、しっかり体をきたえて、自分の一ばん得意とする道をとおして、世のため、人のために力一ぱい働き、つとめが終ったら静かにこの世の中から消えていくというふうに……。

鎌形小学校「昭和31年度卒業文集」1957年

私が本校に来てから、もう一年たちました。この間みなさんは、六年生としてほんとに、良く勉強し、又良く働いてくれました。母校六十五年の歴史に一段と栄えある数々の功績を添えてくれました。

今日皆さんの実力と健康は本校先生方の御指導と、それぞれのお家のお骨折りと、地域の御配慮のおかげであることは申すまでも、ありません。

どうかこれより先、限りなく伸びゆくことを心からおいのりいたします。

鎌形小学校「昭和31年度卒業文集」1957年

埋葬の仕方は、土葬から戦後になって火葬へと大きく変わってきたが、葬式の仕方も次第に変化してきている。村に残されている史料を基にまだ土葬であった明治期・大正期の葬式の様子を見てみよう。

ご不幸がおこると

ご不幸が起ると、まず近所に通知して集まってもらう。一家の人びとも集合して、ここで施主(せしゅ)を加えて葬式の相談をする。葬式の仕事は隣組が主になって執り行った。ご不幸を伝える「告げ人」、これは必ず二人組。役場、買い物、家まわりの諸雑用、穴掘りなどの分担が決まる(『嵐山町史』)。こんな様子が,現在残っている史料からうかがうことが出来る。ただし通夜(つや)【死者を葬(ほうむ)る前に、家族や親しい人たちが棺(ひつぎ)の前で一晩過ごす】のことはわからない。役場に行った人は埋葬許可証をもらう。これは役場の記録として年ごとに残されている(『埋葬許可証交付帳』)。大正時代は、遠隔地での死亡、伝染病以外は土葬であった。埋葬地は共有墓地が多い。悔香料控簿には香典(こうでん)・病気見舞い・忌明け(いみあけ)【喪の期間が終わって普通の生活に戻ること】参加者の氏名が記され、後の付き合いの参考にもする。親戚筋は香典の額が多い。家の財力によるのか、時代の風潮かわからないが大正期には、香典の額、振る舞いの費用が多い.蒔銭(まきせん)【葬儀のときに参列者にまく銭】も行なわれている。

葬式の役割分担

O家の場合

1883年(明治16)6月

寺 2名

触れ(10地区) 17名

米搗き 2名

勝手 1名

竹細工 2名

蓮台 2名

幕張 2名

箱作 1名

寺の供 1名

松明(たいまつ)1名

札 1名

板切 1名

庶務 7名

膳方 1名

穴 6名

47名

1903年(明治36)11月

小川買い物行き 2名

触れ 4名

米搗き 3名

勝手係 1名

竹細工 2名

幕張・蓮台

・六地蔵・松明 4名

寺の供 1名

机持役 1名

祓切掛 1名

小持一切 2名

穴 4名

25名

野辺の送りの役割

N家の場合

1910年(明治43)2月

(死者:戸主の母)

高張提灯 2名

松明 2名

位牌(いはい) 1名

霊膳(れいぜん)1名

棺掛 4名

花籠 2名

花 4名

香炉(こうろ) 1名

幡(のぼり) 5名

21名

1912年(明治45)3月

高張提灯 2名

松明 1名

位牌 1名

霊膳 1名

棺掛 4名

花籠 2名

花 3名

香炉 1名

天外幡 2名

幡掛 4名

墓標 1名

22名

葬式の規模と費用

O家の場合

1903年(明治36)

参加者 66名

香典 30円50銭

支出 26円66銭

残 3円84銭

【支出先】

小川買物・かごや

管理者・油揚・寺・役僧

寺供・川島・酒・酢

こんにゃく・穴

米搗き・きよめ料

玉砂糖・はらい色紙

(寺社関係費用約半分)

N家の場合

1921年(大正10)

参加者 77名

香典 126円30銭

支出 119円22銭

残 7円08銭

【支出先】

饅頭(まんじゅう)580個46円40銭など引物が多い

50人の人に食事を用意(スシ・煮物・すまし汁・酒)

寺納め関係

参考資料

安藤武家文書 1072番 大野益一家文書6,16,23番

多田一男家文書12番 中村常男家文書786,896,977番

根岸茂夫家文書215番 大野浩家文書 家計詳細録

嵐山町の北端に位置する古里は、其の地名に相応(ふさわ)しく、相当古代から人文・政治・経済の拠点として、近郷近在の中心的な役割を果たしつつ栄えて来たものと考える。

地形について見ても、古里の略々(ほぼ)中央の東西に集落を形成し、背後に山林沼沢を控え、前面等に豊沃(ほうよく)な水田地帯を有する一箇の別天地の様相を見る事ができる。

又相当古代から拓かれた地域として、埋蔵された遺跡、古文書等、既に先人の指摘によって私達の知るところである。

私達の今尚安住の地である古里に、幾多の先人達がどの様な日々のたたかいと、くらしのいきざまを展開して来たのか、現在に伝承された資料等によって、其の一部たりともあきらかにすることができれば幸いとするところである。今回は其の史実の一つである「鎌倉稲荷」について記したいと思う。

明治三十九年(1906)頃からの国の施策によって、大字古里に現存し古里全体の氏神として、尊崇(そんすう)されて居た兵執神社と、それと同一の氏子を有していた、数多くの社祠が其の境内に移転合祀されたのである。

「鎌倉稲荷」も現在、兵執神社の右方に移転され祀られている。本地は北方約一キロ、小字清水の山中にある、見上げるばかりの大鳥居、壮麗なる社殿と広大な境内を誇る、大社であった。鎌倉稲荷の起源・沿革等については今の処、確たる証拠となるものを発見し得ない。然し往事を知る二、三の推定を下す事はできる。

其の一つは中村家に現存する絵図面によってである。此の絵図面は畳一枚程の和紙に、当時の古里の全戸、社寺、屋敷林等の大小、遠近、構成等が手に取る様に描かれているものである。文政十二年八月(1829)の検地による作成である。当時の古里は寺二、堂一、人家八十二、計八十六軒であった。此の古里全部を次に掲げる九人の旗本が、分割知行していた。

知行所別一覧

長井又右衛門 名主 伴七

森本惣兵衛 名主 茂右衛門

有賀滋之丞 名主 仙蔵

内藤熊太郎 名主 弥十郎

林内蔵助 名主 清兵衛

伊右衛門

市川伝八郞 名主 徳次郎

横田三四郎 名主 市兵衛

松崎藤十郎 名主 長左衛門

松崎弥兵衛 名主 仝人

右に掲げた各九人の名主によって年貢の取立、上納、紛争の解決等、一切を取りしきって居た様である。鎌倉稲荷の社趾は現在コロニー「嵐山郷」の中にある。当時の絵図面にも其の箇所に、稲荷社の模様が描かれている。是に依ると先ず第門の長さは約六十間、道幅約五間に及び、社殿の境内には約五反歩を有したと伝えられている。

更に第門の両側には亭々(ていてい)たる杉の巨木があった。又社殿の後方にも数本の杉の大木を主体とした森があった。飯島正治氏が小学生当時、祖父の福次郎氏と共に見た是等の木の切株は、其の周囲優に一丈を超えて居たと云う。此の杉は日露戦争の為に明治三十七、八年頃に伐採された。当時此の「鎌倉稲荷」の神木は遠く熊谷宿からも望見し得たと伝えられている。

社殿は本殿のほかに、神楽殿、社務所等があり、丈余の朱塗りの大鳥居とともに、煌々と輝く灯火に映えて、実に壮観であったとの事である。

又稲荷社から数百米南方に熊谷-小川往還が東西に走って居り、其処(現在の飯島信子氏宅付近)から、社に至る約六百米の参道があった。縁日に当る巳の番にはこの参道に、数限りない灯籠が灯(とぼ)された。

又第門【?】の両側には、常時、酒、だんご、いなりずし其他もろもろの物を商なう、五、六軒の店があり、其他多数の出店が立並び実に賑やかであった。参道入口から社殿に至る間を、数多くの善男善女が列をなして参詣(さんけい)したという。

関根長治郎氏宅の祖母の叔父に当る竹次郎氏は、門前に店を構えて居り、新井勘重氏の祖父に当る伊之助氏は、縁日等には必ず店を出して、酒、だんご、おでん等を売って居たとの事である。更に伊之助氏は本業である炭屋をやめて、門前前の商売の面白さにつられて、家を移転、店を構えようと計ったが家内に反対され、是を果し得なかった。お陰で新井家は今日あるものと思うとは、当主勘重氏(八十四才)の述懐であった。

毎月、縁日の度毎に賭場が開かれた。胴元は熊谷駅の枡屋一家であった。はなやかな祭りの蔭に悲喜交々(ひきこもごも)の人生が展開された事であろう。明治三十九年(1906)移転合祀の際、共に運ばれて来た手洗い場の台石に、寄進は明治十五年七月吉日と記されている。更に近郷近在の奉納者三十九名の中に熊谷駅の枡屋一家五人の名が刻まれている事によっても、右の枡屋が賭場を取りしきって居たものと推定される。

更に現在の処に祀られた「鎌倉稲荷神社」の側に、恐らく同時に運ばれて来たのであろう。旧社屋の鬼瓦数基が保存されている。是に刻まれている、交差する矢羽の紋様は実に珍しいものと思う。この鬼瓦が作られた時代についてもいつかは解明したいものである。

後一件つけ加えると、中村家にはつい最近まで「稲荷社」と大書した「額」と燈籠(祭の時に新に紙を張り替え当時の風俗等を模写して、建て並べたもの)が数十基あったが、是は合祀された当時氏子総代であった為、私の家に預り置いたものと思われる。尚当時は既に社運も傾きつつあり、兵執神社の総代が併せて祭典を執行したいた。

さて問題の一つは「鎌倉稲荷」の創設の時期である。大正末期頃確認された周囲丈余に及ぶ杉の切り株(推定約三〇〇年位)、絵図面に見る文政十二年(1829)当時既に亭々たる大樹であった事、其他古老の言を勘案するに、鎌倉の名を冠する社名と共に、鎌倉時代末期頃の創見にかかるものと思われる。

問題の二は然らば最も隆盛を極めた時はいつの頃か、云い伝えによれば幾度か大火によって盛衰を繰り返した様である。史書にもあるように、文政七年(1824)、関東大水害、同八年、諸国に一揆起る。文政十一年、諸国に大洪水り、同年、越後大地震、同十二年、江戸大火、同十三年、京都大地震等々。打続く大乱のため、鎌倉稲荷も衰退した時期にあったものと思われる。前述の絵図面にも、大社の様相が判然とされて居ない事と併せて考えると、壮麗な社殿は其後再建されたものであろう。それから明治初期に至る、四、五十年間が最も隆盛を極めた時期であったものと推考される。慶応三年(1867)生れの飯島福次郎、十四、五才の頃は未だ祭りは盛大であったと、祖父から聞いた飯島正治氏の言である。

最後に問題の三は、何故此処(当時交通の要路であった)に創建されたのか、又年久しく庶民の信仰の対象として隆盛を誇ったが、いかなる事態によって、いつしか凋落(ちょうらく)し来って崩壊の一途を辿(たど)らざるを得なかったのか、きらびやかに着飾った善男善女が列をなしたという、縁日の光景を脳裡(のうり)に描きつつも、此の事ばかりは私達凡人の到底窺(うかが)い知る処ではない。

兵執神社境内に合祀された当時、既に社殿の傷みは相当進んでいたが、其後も尚神楽殿は何年か残り、遂に崩れ去ったとの事である。社殿の跡の近傍に二つの塚があるが、是も何かの関連があったのではないか、更にその一つに小さな鳥居を立て、参詣する何人かがある様だが、何か不思議の感を覚えた次第である。

附記

「鎌倉稲荷」についての記事を構成するに当り、飯島正治氏、吉場雅美氏、飯島文八氏、新井勘重氏等の方々の多大の協力を得ました事を特に記して、感謝申し上げたい。

嵐山町教育委員会編集『嵐山町の研究』(一) 1992年3月発行

※鎌倉稲荷については、『新編武蔵風土記稿』、『武蔵国郡村誌』、『七郷村誌原稿』、『七郷村誌原稿(社寺明細帳)』、『神社明細帳』に記述がある。

菅谷神社境内社天手長男神社の由来

菅谷・笠原三郎氏談

菅谷神社境内、本殿の東前に一坪程の建物があり内に、小さな社(やしろ)が祀(まつ)られている。

菅谷の人は御手長様(おてながさま)と呼び、古来より火伏せの神、火防(かぼう)の守り神として祀られてあったと聞いているが、「菅谷神社由緒」の中に、当社に関する記載は見られない。

戦後期まで菅谷宿(すがやじゅく)中央の神社入り口、高野(こうの)氏宅地内に祀られ、例祭が行なわれていたと聞いている。戦前期の社について詳細を語る人は少ない。

菅谷在住の笠原三郎氏が父傳伝吉氏の話として、御手長様縁起の一端を語ってくれた。

昭和十年(1935)十二月の菅谷大火の二、三年程前【昭和8年】に、宿の大上(おおかさ)にある農家の藁葺(わらぶき)屋根の母屋が火災により消失した。

当時、お手長様(天手長男神社)は菅谷宿の、火伏せ(火防)の守り神として、東昌寺前の辻の道端の角地に祀られており、宿の人々に信仰されていたが、この火災により消失した。

宿の人達は、火伏せ神の在所の火災により社も消失した事実に驚いて、ご利益の有無について論議が交わされたと言う。

火災が一軒で留まり類焼を見なかったのはお手長様の御利益が有ったという説と、母屋の火災により御手長様まで焼失したのは御利益が無かったとの二説に菅谷宿の人達が別れたと伝えている。

社の再建が大上に為されたかは不明だが、菅谷大火後と思われる時期に、宿の中程の神社入り口南側の高野氏宅地内に移されて例祭が行なわれている。

その後、昭和六十一年に完成した菅谷神社大改修の際に、境内社として移され、現在の場所に祀られている。

例祭日は十二月二日である。(2009年 菅谷・権田重良)

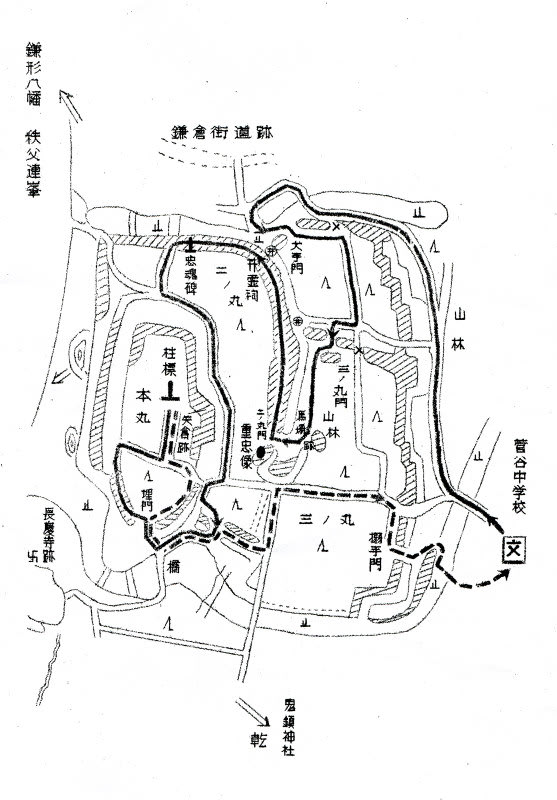

二の丸に名残りを留めて三の丸、搦手(からめて)門に向う。

すでに原子力時代の息吹を身に感ずる今日、私自身がどのように生活しどのように勉強していくかということは、日本人としてどのように生活し勉強していくかにつながり、そしてそれは人類がいかなる方向にどのように生活しどのような勉学を希望と夢をもって続けていかなければならないかという直接課題につながって行くのではなかろうか。

暗雲と迷低の間に真の人間の尊さを捧げて「水漬(みづ)く屍(かばね)草生(くさむ)す屍(かばね)」と散っていった第二次大戦の尊いぎせいに対して、生きて今日残っている私達は、尚遠く人類の歴史に目ざめて愛に生き真実をつらぬいて手をつなぎ合って世界平和の道に邁進(まいしん)することを願う心で一杯である。

三の丸搦手門にたつと前方に明るい清らかな校舎を見る。菅谷中学校である。ここに勉学する若き人達よ真に人間愛と希望に生き「青春に悔いなく人生に幸あれ」と願うのみである。

梅香る菅谷城跡搦手の門にて

慕郷の旅人 熊谷記

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

*:軍歌「海ゆかば」の一節。原歌は万葉集に収められた大伴家持の「陸奥の国より金を出せる詔書を賀(ことほ)ぐ歌」。

海行かば 水漬く屍

山行かば 草生す屍

大君(おおきみ)の 辺(へ)にこそ死なめ

かへりみはせじ

門を下りて橋上にたち、眼前に本丸をみ眼下に清水流れるを聞き流水を眺むれば、十年間の時の流れそれがいまありありと私の前後に顕はれてくる。

出郷の時門出に祝って喜び励ましてくれた人々の顔「真の人間たれ」と励ましてくれた人、桃の下でかたく交を結んだ友、一個の人間から社会意識の眼をさませてくれた師、人間の深さを教えてくれた古今の師、「学校生活は学校生活なるが故に尊い」と云って学校生活を再び認識させてくれた友、私の真意に共鳴して涙して喜こんでくれた友、「流水先不競」(りゅうすいさきをきそわず)と私のあせりを静めてくれた人「学未だ成らざる」私をなつかしく温ためてくれた友、若き身を真理の追求にささげて余念のない人、又海、山、花、石、竹、川、水、雲、樹々、すでに私を去っていったが去ったものは形のみでその心霊は遂に私を去らず永久に去ることは出来ないだろう。永劫(えいごう)に忘れる事は出来ないだろう。父母兄弟を忘れる事が出来ないように。

そして再び十年の昔「男児志をたてて郷関を出ず」*の感を新たにする。感慨は果てしなく続く。橋上を去って帰路につく。

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

*:幕末の勤皇家、月性(げっしょう 1817-1858)の作。

将東遊題壁

男児立志出郷関

学若無成不復還

埋骨何期墳墓地

人間到処有青山

将(まさ)に東遊せんとして壁に題す

男児志を立てて郷関を出づ

学もし成らずんばまた還らず

骨を埋むるに何ぞ期せん墳墓の地

人間(じんかん)到るところ青山(せいざん)あり

歩を移して本丸中央に入れば檜林に囲まれる中央一角に高い姿を秩父連山にみ、清き流れを都幾川にみ、英雄重忠居館の地にふさわしい檜の標柱に見事な筆蹟にて描かれる。大文字をみる。よみ上げると我が人生にいいしれぬ力を感じてくる。曰く「雲山蒼々緑水注々先賢之風山高水長」と幼き日より血湧く思いで感迫って言い現わせなかった。私のみづみづしい体験の表現であり、血であり肉であり天声であり遂に人語として十六の文字によって表現されたのだという感じが私の胸に迫ってくる。この表現こそいや高き日本アルプス連峰の動かぬ姿を仰ぎいや遠き信濃川上流に四季に照りそう月、四時に匂う花を眺めて幼時を過した私には、一日一日ときざみこまれた人生の鉄則のような感じがする。「人は利剣を振へどもげにかぞふればかぎりあり 舌は時世をののしるも聲はたちまち滅ぶめり」【島崎藤村『若菜集』所収「秋風の歌」】と歌われているが山河秀ぐれた国に生まれたスイスの人々が想われる。昔治乱興亡は数多くあったであろうが、今海国山国を兼ねた日本も学ぶべき点があるのではなからうか。憲法により戦を放棄した日本平和の鐘はいつなるのか。

本丸を埋門(うずみもん)より出て前方を見れば、重忠時代の持仏堂跡と思われる長慶寺跡の老松の林を深濠を隔てて仰ぐ。

「風楼いつか跡もなく 花もにほひも夕月も うつゝは脆(もろ)き春の世や」「「自然」のたくみ替らねど わづらひ世々に絶えずして 理想の夢の消ゆるまは たえずも響けとこしへに 地籟(ちらい)天籟(てんらい)身に兼ぬる ゆふ入相の鐘の声。」【土井晩翠『天地有情』所収「暮鐘」】と歌う無行無情の現世の生活において、重忠もよく真の武将として神仏を崇敬し、神社の興隆をはかり、寺を創建し、高僧の徳を慕い法を談じ出離の要道を聞いた。血醒(ちなまぐさ)き戦場に出で死生の境に出入し目の辺り人間の死の厳粛の気と人生の無常を観じた重忠は、俗界の煩悩を絶ち真底の平和を得ようとその鐘をならせた。その持仏寺の跡である。一日も早くこの宿命を打開しようとする信仰心にもえる重忠は真個として己に生き天をうらまず二俣川の露と消えていったのである。

長慶寺今はなくその鐘楼も今はないけれどその重忠の至誠は強く後人の心に生きて行くことを確信する。

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

眼をうつせば東方彼方に笛吹峠を望む。

源家に代った天下の執権北条氏も元寇の国難打開を花に衰微の道をたどり遂に元弘三年(1333)上野新田郡生品(いくしな)社頭に兵を挙げ長駆鎌倉街道を武蔵に入り笛吹峠を越えて疾風迅雷の勢をもって鎌倉幕府本営を衝いた新田義貞軍の為に滅亡の運命となった。この戦陣に義貞の四天王と称せられた篠塚伊賀守及び六郎時能は重忠六代の孫といはれている。その義貞も建武の中興足利氏の為に敗れたのち、越前の藤島に討死、正平七年(1352)その子義興、義宗信濃より宗良親生をむかえて父の仇を討とうと再び鎌倉街道を南下してこの笛吹峠を通過した。義興、義宗よく戦い尊氏敗れて石浜に退陣、義興は鎌倉に入り義宗は小手指原に座した。尊氏は石浜におって勢力を回復し、八万余騎をもって高麗原小手指原、入間川原等に義宗軍と戦い笛吹峠に追った。義宗二万余騎をもって笛吹峠に在陣堅く之を守って居た。時に宗良親王武蔵在陣中の歌二首を載せ兵士を統帥(とうすい)した。即ちその一には

「武蔵国へうち越えてこてさし原と云う所においいて手分けなどし侍りし時いさみあるべき由つはものどもに召し仰せ侍りし、次でに思いつゞけ侍りし君の為世の為なにかおしからん捨ててかいある命なりせば」

とあり。颯爽(さっそう)たる英姿が官方の軍の意気を振起させた事と思われる。宮が月明の夜月に誘はれて陣営の夜々の無聊(むりょう、ぶりょう)を一管の横笛に慰さめられた。その笛はそのまま一箇の人間であり、宇宙万象であり、干(かん)、五(ご)、上(じょう)、ク(さく)、六(ろく)、下(げ)、口(く)の七つの孔は、人間の五情の言葉と両性の呼吸(いき)【吉川英治『宮本武蔵』第1巻】と言い得た事だろう。

そして万古未了の因を伝へた笛の音は、笛吹峠の名と共に眼をうつしている私の心にも響いて来るような気がする。宮方はこの戦に敗れ越後に走った。このようにして南朝の柱石は相次いでたおれるところとなり世は足利氏の時代となり中央室町の粋をつくしたが幕府の地方政策の根拠である関東管領の反目を機に、諸国守護大名は割居し、下克上時代が現出した。「邦は亡びて邦に嗣ぎ人は亡びて人を追い」

私がたつ菅谷城跡本丸諸辺の山河も幾変還を見たのである。「夏草やつはものどもが夢のあと」「嗚呼跡ふりぬ人去りぬ歳は流れぬ千載の昔に返り何の地かかれ蓁皇の覇図を見む、残塁破壁声も無し恨みも暗し夕まぐれ春朦朧のたゞなかに俯仰の遊子身はひとり」【土井晩翠「万里の長城の歌(一)】と云う感じが深い。

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

霊祠を去って梅林を尚南え向うと忠魂碑を仰ぐ七百年後の現代戦に一命を捧げた将士の眠る碑である。梅を賞でて再び梅林を本丸に向う。常に「清廉を思い潔白を志して傍人劣らじ」と願っていた重忠の風格を想像するにあまりある清く香り高い梅林を出て本丸埋門に至る眼下に深濠を見雑木林のだらだら道の急坂を上りつめて門跡に出れば前方に展開するのは本丸内郭である。周囲に高塁を廻わし、その右方前方の檜林の中に矢倉跡が見える。

左方高塁を廻って西方を望むと、はるか彼方に秩父連山を見る。連山は甲武信の三国にまたがってその山姿は四季美わしい。眼下槻川都幾川の二瀬の清流にはさまれた鎌形八幡の森を見る。延歴年間(えんりゃく、782-806)坂之上田村麿草創、頼朝八幡宮崇神の志し強く塩山よりこの地に遷宮したと云われているこの宮には木曽義仲生湯の清水がある。即ち源義賢武蔵上野の武家の統領として鎌形の地に居をかまえ、のち大蔵の豪族大蔵氏を名乗りこの左方にひろがる大蔵の地に大蔵館を建て久寿元年(きゅうじゅ、1154)義仲を生みこの清水をもって生湯に使った。その翌年義賢、娚義平に敗れ討死。義仲は重忠の父重能と斉藤実盛の計により中原兼遠にだかれて木曽谷にのがれ、二十有余年三十才にして旭将軍と云われる武将になったが、「木曽の旭も上れば落つる、落ちて粟津の夕煙散るは涙か草葉の露か」と歌われる運命となり野末の露と消えた。

一方悪源太と云われ武勇をほこった義平も、父義朝と共に平清盛にやぶれて「平氏にあらざれば人にあらず」とその繁栄をうたわれた、平氏も「祇園精舎の鐘の音諸行無常の響あり沙羅双樹の花の色盛者必衰のことわりを現わす驕れるものは久しからずたゞ春の夜の夢のごとし猛き心もついにはほろびぬひとえに風のともしびに似たり」と諸人のため息のうちに夢のように美しくほろびた勝者関東の白旗も九郎判官義経の悲劇等を惹起しその末を縮め頼朝と云う大樹一たびたおれた後は雄図夢に淡くその間重忠公始め音に聞えた関東武士達は悲喜こもごもに興廃していったのである。

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

ああ人生は浮雲の流れるように人間の世も移ってゆく。その間にあって悲壮に生きた重忠公の一生を思いつつ歩をはこび梅香る細道を霊祠にぬかずけば重忠公の心魂「我にせまる」の感がある。ここに私の先生【安岡正篤】の作詞した畠山重忠最後の様子を唱った句を吟じて公の霊を追悼する。

元久二年六月の

青葉物憂き夕まぐれ

思ひがけなく鎌倉に

凶変あれば速に

上らるべしと知らせあり

こは何事と取敢ず

一子六郎重保を

先づ先駈けて立たせしに

由比ヶ浜辺の朝まだき

罵り騒ぐ軍兵は

畠山殿謀反ぞと

驚き怒る重保を

おつ取り囲んで討果す

さりとも知らぬ重忠は

次男小次郎重秀と

一百余騎を引具して

菅谷の館をぞ出でにける

鎌倉にては重忠を

途中に討つて取るべしと

北條義時時房等

一万余騎の軍兵にて

大地をどよもし進みけり

かかりしほどに重保の

あへなき最後の悲報にぞ

さてはと知つて兎も角も

鶴ヶ峯まで来て見れば

こはそも如何に白旗は

空を蔽はんばかりなり

重忠きつと見渡して

かくなる上は是非もなし

我今日に至るまで

四十二年のその間

弓矢八幡神かけて

誠の道を一筋に

来りしものを今更に

免れぬものと知りながら

引返さんは天命を

知らざるに似て口惜し

いでこの上は潔よく

命をここにすつべしと

主従覚悟を決しける

この時大軍四方より

鯨波を作つて攻め寄すれば

音に聞えし武士の

最後の程を見よやとて

獅子奮迅に渡り合ふ

この乱軍の只中に

大串次郎重親は

重忠めがけてかけ向ひ

弓を絞つて立つたりしが

去んぬる元暦初めつ方

木曽殿を打つ宇治川に

先を争ふ折しもあれ

馬諸共に流されて

既に危く見えし時

我を救ひし重忠の

厚き情の偲ばれて

今更弓も引きあへず

馬を返して去りけるは

床しくもまた哀れなれ

俾我哭者英雄之流多薄命

俾我慟者賢哲之士易銷魂

天命達人未可測

勝敗兵家豈能論

唯有一誠長不朽

風神奕々射後昆

嗚呼武士の鑑ぞと

世に謳はれし英雄も

二俣川の夕まぐれ

かくて空しくなりにけり

恩讐共に亡びつき

風雲長く忠魂を

弔ふ夕べ鶴ヶ峯に

立てば月影暗くして

松に万古の韻あり

松に万古の韻あり

菅谷中学校生徒会報道部『青嵐』8号 1957年(昭和32)3月

*:山を抜き取るほどの力と一世をおおい尽くすほどの気力の意味から、威勢がきわめて強く元気が非常に盛んであること。