八王子 印鑑 楽善堂

創業1899年:明治32年。東京:八王子 文字工房楽善堂では良いものを長く、一生お使いいただくのにピッタリの感触をご確認いただきたく、実際に印鑑材料をさわってみて、指との相性を見ていただく事をおすすめしております。

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

昨日の12日は成人の日でした。振袖姿の女性やスーツ姿、時折は羽織、袴の男性も見受けられました。今後もますます立派に成長していっていただきたいと思います。

日曜日以外に1日、休みがあったので今年の年賀状の整理をしました。200通ほど例年いただいています。もう一度読み直しながら、差出人をアイウエオ順に区分けしていきます。この時に、気づくのは各行で、枚数にかなりのバラつきがあることです。

例えば、ア行の人は多く、マ行の人は少ない、という具合です。

シャチハタさんの既製品ネーム印のリストでどれくらいの数の違いがあるのか、調べてみました。結果は、合計3140姓の中で

ア行の姓 793姓 カ行の姓 600姓 サ行の姓 330姓 タ行の姓 622姓

ナ行の姓 150姓 ハ行の姓 273姓 マ行の姓 212姓 ヤ行の姓 134姓

ラ行の姓 1姓 ワ行の姓 25姓

でした。トップはア行の793姓、ラ行の姓は1姓で六車(ろくぐるま)さんだけでした。日本人の姓、珍姓さんを入れれば1万種でも足りないのですが、各行の割合は近似値で見ていただければと思います。

国語辞典、英和辞典でも文字による単語数が違うように、日本の姓(苗字)も50音でかなりのバラつきがあります。

▲シャチハタのネーム9。別注(¥2250)はオシャレなパステルカラー4色もあります。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

昨日は八王子地方、雪になるかと思いましたが氷雨ですみました。かなり寒い天気でした。

新年になって急に多くなる注文に、データゴム印(日付を印字できるスタンプ)があります。

以前は、4連の帯(数字のベルト)で、年号1連、月1連、日にちで2連でした。これだと

平成20年で年号の数字が終わると21年の部分を印字できません。

新しいタイプは5連の帯です。これは年号部分が2連の帯になっています。平成21年の2と1が別の帯です。このスタイルだと、平成30年でも40年でも使用可能です。おそらくスタンプの帯(ベルト)の方が先に寿命になってしまいます。

新しい年号部分が印字できなくなった時、全てを新規にする必要はなく、ゴム面(社名や店名、受付、領収といった文字の部分)は生かしながら、本体の器具を新規にすれば使えます。

下記のサンプルは当店で使っているものです。横幅実寸で30ミリ弱ですが、器具のみで

1400円ほどで交換が可能です。

▲このデータゴム印は主に問屋さんへの発注用紙に押している

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日は前回に続いて印鑑の彫刻の「仕上げ」作業についてお話したいと思います。

「荒彫り」が終わったあとに仕上げの仕事です。

荒彫りだけの仕事だと、線質がギザギザしていたり起筆、送筆、終筆の表現が十分にできません。筆を打ち込んだ箇所の起筆、筆が走っているので細くなる送筆、筆が抜けていく終筆、この表現を仕上げ刀で作っていきます。紙に筆で書くことを仕上げ刀で表現するわけです。行書の作品だ虚画(きょかく)といって、次の線の起筆に筆を運ぶまでの気脈を糸のように細い線で表現します。この虚画などはまさに仕上げ刀でないと表現できません。

機械でも印鑑を彫れる時代になっています。ただ機械でできるのは荒彫りまでで、仕上げの仕事は、職人の腕でないとできません。

印鑑の外枠が欠けることがありますが、これも機械で彫って初めから外枠が細いためです。

丁寧な仕事は、荒彫りで外枠を太く残しておいて、仕上げで細くします。断面でみると文字側が土手になっているので、外から衝撃を受けても丈夫に作られています。

お客様には分からないかもしれないけれど、長持ちする品質の高い印鑑作り、これが職人の目指すものです。

▲仕上げの道具。荒彫りの後、とくさ板(ピンク色)で印面を平に調整、歯ブラシで粉を除去、少量の水を硯に入れて墨打ちをする。サイコロのような物が墨打ち。鏡に印面を当てて曲がりが無いかを確認しながら仕上げ刀で線を作っていく。左端

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

印鑑の作成で「字入れ」の次は「荒彫り」と言われる作業です。

写真は荒彫りに使う道具一式です。

作業の工程は、字入れ⇒荒彫り⇒仕上げ ですが、見習い修行で習う手順は、荒彫り⇒仕上げ⇒字入れ となります。

初めに荒彫りから習うわけです。でもその前に印刀(いんとう、印鑑を彫る彫刻刀)を砥石(といし)で研いで、刃を付けていく

作業もあります。問屋さんから来たばかりの印刀はまだ刃が付いていないので、自分で切れるように刃をつけます。

私の師匠の言で「職人は刃を作れないと職人じゃない」があります。

切れる刃を付けられるようになるには、修練が要りました。

印刀は大工さんが使うノミの超小型の刃物と考えていただければイメージはつかめるかと思います。たいてい5~6本あり、

彫る場所によって印刀の幅をかえます。狭い所を彫るなら1号刀といって一番細い印刀、最後に不要な部分を削除するなら、

浚い刀(さらいとう)といって一番幅広の印刀が効率がいいです。

篆刻三法の中に刀法があり、刀法の極意は「百錬自得」です。

理屈でなく、ひたすら稽古の中で体に覚えさせる習得法です。

▲荒彫りの道具。左端は棒台、ここに右端の挟み木を置いて彫る。小さな皮の輪は指皮、

左手の親指に入れてから印刀を乗せる。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

印鑑の作成で初めに行なう作業は「字入れ」と言われるものです。

写真は字入れに使う道具一式です。

どの材料にしても、素材にいきなり文字は書きません。トクサ板という板で印面を平らにしてから、朱墨(しゅずみ)で下地を赤く塗っておきます。そして、L型の地割器とライン引きを使って地割(じわり)線をひきます。2文字なら2つのブロック、4文字なら4つのブロックを前もって下書き的にライン引きしておくわけです。

そして、0.3ミリのシャーペンで文字の骨格を下書き、毛筆で文字を書き入れる、という作業です。

もし線が太すぎたり、少々線を動かしたり、なんていう時は朱墨を消しゴム代わりに使って修正していきます。そのために、黒墨(くろずみ)は薄く擦(す)ります。紙に書くときのように濃く擦ると、修正時に黒墨の跡が残りやすくなります。

見習い修行時代、よく師匠から「これじゃ墨が濃すぎる」と言われたものでした。

下の写真は、もうすぐ無くなりそうな墨です(本日撮影)。手ではもう持てないので竹製の墨バサミを使っています。いつから使い始めたのか記憶にありません。

このように、もうすぐ竹でも挟めなくなりそうな墨、3つは机の引き出しの中にあります。

▲字入れ用の道具。右端は水差し。硯の上のサイコロのような物は墨打ち(印面に墨を乗せる)

▲高さ、5ミリまで短くなった墨

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

印鑑を彫る前にお客様に「こんな感じの字になります」とご覧に入れるものを「印稿」(いんこう)とよんでいます。印鑑のラフデザインといってもいいでしょう。

店頭で、お客様のいらっしゃる前で筆ペンでざっと書いてしまう場合と、1日くらいお時間をいただいて、完成品に近いものをFAXでお送りする場合もあります。最近はFAXはないけれども、メールの受信なら可能と言うお客様もおいでです。この場合はメールの添付でお送りしています。

実印や銀行印は篆書(てんしょ)といって、楷書とは全くかけ離れた字になる場合があります。

また、「山」や「田」のようにすぐに判読できる文字の篆書もあります。

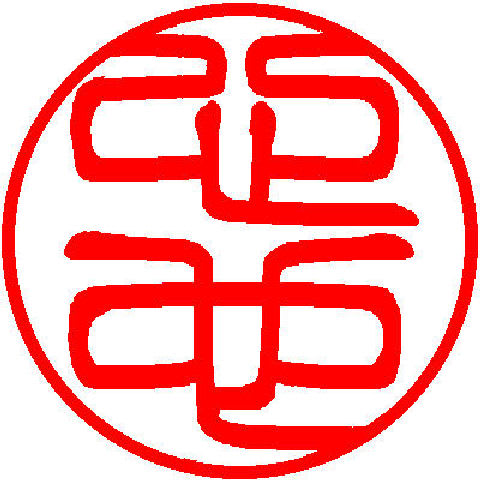

下記の作品例は判読しにくい方の文字です。「心也」と彫ってあります。特に男性のお名前で「○也」さんがありますね。この「也」が読みにくくなります。「心」「也」は楷書では違いがすぐに分かりますが、篆書だと似たような字になります。

印鑑を作る側の職人としては、お客様から「何なの、この字は?本当に○○の字なの?」とクレームをいただくことの無いよう、事前ご説明をしたいと思っております。

上から「心也」と彫ってあります。この2字は篆書だと見た目、似た字です。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

爽やかな秋晴れになりました。

東京オリンピックが10月のこの時期に開催されたのも、日本の気候、この時期が安定していて、スポーツに一番よい時期だったからとか。

今回は、印鑑の文字で英文です。最近は外国のお客様で、日本の銀行に口座を開設したいので印鑑を作りたい、というご希望のお客様がお見えになります。

カタカナで姓、または名前(ファーストネーム)でも銀行印として通用します。しかしお客様のお好みで、英文で作って欲しい、という場合があります。

そんな時には下記のような作品になります。通常小判型(楕円形)の印鑑は、縦長に彫りますが、英文は横長でないと文字が収まりません。丸(正円)型でもできますが、その時はカタカナ表記が収まりがいいです。

英文の印鑑は外国の方へのギフトにもオススメです。材質が木製(つげ)ならば、彫刻代金を入れて1800円です。別途、金属枠のケース(24色あり)が950円、2750円のご予算で、ご注文をいただいております。

▲上の2作品はイニシャルを入れている。

▲この作品は名前(ファーストネーム)を入れている。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

「印鑑の文字」何でもあり、何でも作ります、が職人の考え、気持ちです。

今回は、江戸文字で、歌舞伎文字、寄席文字、相撲文字の3種の作品を作ってみました。

時折、お客さまからのご注文で彫ることがあります。お神輿の同好会の方でした。

三種とも、お客様がたくさん入場するよう縁起を担いで、線質を中へ中へと入れています。

また、最近はオシャレで茶髪、金髪も増えましたが、江戸時代は黒髪が通常のため江戸文字も黒(墨の部分)の面積を広くして、黒髪のお客さんがたくさん集まっていることを願いました。空席(紙の白い部分)を少なくする手法です。

▲歌舞伎文字(勘亭流文字とも言う)

▲寄席文字(落語の世界で使用)

▲相撲文字(力士の名前に使用)

ここで印鑑職人として考えるべきがあり、江戸文字を印鑑にすると勢い空き(文字間)が狭くなり、長い間に朱肉の目詰まりが来やすくなります。紙に書いた江戸文字と印鑑に彫った江戸文字は、少々線質を変えたほうがいい、が私の持論です。印鑑の場合、やや細めの線質の方が朱肉を付けて押しても、すっきり見えます。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

10月4日(土)、八王子は気持ちのよい秋晴れとなりました。

午後1:30現在で店の温度計、気温、25度、湿度は65%です。夏場よりも湿度が少なくて更に過ごしやすくなっています。

今日は、印鑑の文字で「吉相印体」(きっそういんたい)です。開運吉相体ともいい、縁起を担ぐ方におすすめです。また、人生の節目(就職や結婚)にギフトで印鑑を、というお客様にもお薦めしています。

この書体、基本は印鑑の文字シリーズの初めのほうに取り上げた、篆書(てんしょ)と同じです。広い意味では篆書のひとつとも言えます。

篆書の文字の線質をかなり太くして、線の太さが隣の線との間隔よりも太いくらいまで太くします。通常の篆書だとここまでは太くなりません。

文字の起筆や終筆を、外枠や隣の文字に付けていきます。こうすると文字が絡(から)まりあって、何という文字かますます判読しにくくなってきます。印の中に空き(スペース)がないように、文字を入れていくという方法を取ります。八方(はっぽう)篆書体ともいわれ、外枠の四方八方に文字を付けていくわけです。

実印や銀行印は、使うご本人だけが判読できて、他人には判読しにくい、くらいが丁度よい、と言えます。読みにくい(判読しにくい)という点では、この「吉相印体」が一番です。

▲縦書きで「田島」と彫ってある。「島」字がやや窮屈になる。

▲横書きで「田島」と右から彫ってある。右からは読みにくいが銀行印向け。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

昨日、今日と秋雨前線が活発で東京は雨続きです。気温も肌寒く薄いセーターを昨日から着始めました。

今日は印鑑の書体、行書について書いてみたいと思います。

楷書を速く書くため、また草書では(草書は行書よりも早くに存在した)読むのに難解という状況から、行書が生まれてきました。中国の前漢(西暦で25年~220年)の末期ころになり、行書としての特徴がはっきり出ている文字が出現しました。

印鑑の作風としては、文字を小さく入れて外枠に文字が付かない、または左払い、右払いの伸びる線などは軽く枠に触れる程度です。

篆書や古印体の堂々と構えたどっしり感よりも、横画の細い華奢(きゃしゃ)な作風になります。

男性よりも女性におすすめの文字といえます。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com