八王子 印鑑 楽善堂

創業1899年:明治32年。東京:八王子 文字工房楽善堂では良いものを長く、一生お使いいただくのにピッタリの感触をご確認いただきたく、実際に印鑑材料をさわってみて、指との相性を見ていただく事をおすすめしております。

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

明日は、第四土曜日、月に1度の土曜日休みで、2連休をさせていただきます。

今日は印鑑の文字で「草書」です。楷書、行書は普段に見慣れていますが、草書となると

書道の作品や掛け軸の絵にある文字、などでしか見かけないですね。読み慣れていないと判読がしにくい書体でもあります。

草書は隷書(以前のブログ、印鑑の文字(7) 隷書を参照)から派生して出来上がりました。

隷書を速く書こうとして生まれたのが、章草(しょうそう)という書体、そこから派生して草書が生まれました。行書がさらに簡略化されてできたものではありません。

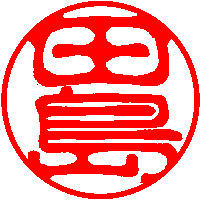

今回の作品例、「田島」さん。「田」は読めますが、「島」は読みにくいと思います。

印鑑の文字は、実印や、銀行印の場合、所有者が読めて、他人は読めない(判読できない)くらいが都合がいいです。少しオーバーな言い方ですが、銀行印ならカードの暗証番号のようなものです。

そんな点でこの草書もオススメでございます。実際の仕事では、お客様との相談でどの程度の文字の崩し加減がいいかは、話し合いで決めていきます。行書に近い草書ならば判読しやすくて、そうでなければ、書に馴染みのない方には判読不能にも作れるからです。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

「暑さ、寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、今日は店のエアコンを使わないで

快適に過ごせています。

今日は、皆さんにお馴染みの書体、楷書です。

学校で習う文字が楷書、スタンプ系の商品だとシャチハタのネーム9(ナイン)が楷書です。このネーム9、一番多く市販されて流通しているシャチハタスタンプです。

朱肉を付けて押す、印鑑の書体ということになると、日々の仕事ではほとんど楷書は注文になりません。書体のご提案は、お客様からご指定が無い場合、判読しやすさの書体の場合、男性なら隷書または古印体で、女性ならば行書というオススメをしているからです。

あまり強く楷書をご提案しない理由は、シャチハタのネーム9が楷書、ということがあります。印鑑の直径はネーム9よりも大きいことがほとんどですが、どこのご家庭にもおそらく宅配便の受け取り用などに、ネーム9が置いてあるからです。その書体のスタンプとは分けて印鑑を管理いただきたい、そんな店長の思いがあります。

歴史的には前漢の時代の末期には生まれていたので、楷書は2000年以上の歴史のある文字です。横画が右肩上がりは楷書の特徴、景気になぞらえて「楷書がいい! !」のお客様も時々いらっしゃいます。

「印は人を表す」。基本に忠実、きっちりと物事を推し進めたい、そんな方の印鑑にはオススメです。

▲

印鑑の楷書(店長作品)ネーム9よりも大きく字を入れてある。筆意表現にも違いあり。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日は印鑑の文字(8)、古印体(こいんたい)です。

100円ショップでも売られている既製の印鑑は、ほとんどが古印体で作られています。

ただ、同じ古印体でもご注文で(オーダーで)作った印鑑の古印体は、見映えは全く違ってきます。同じ線の中に太い、細いがあり文字の交差部分は“墨だまり”という古印体特有の、のったりした表現部分があります。

砂を手の中に持って少しずつこぼしながら字を書いていくと、交差の部分は2回砂が落ちて砂の量が多くなりますね。その感覚でできたのが“墨だまり”です。交差部分以外は例えて言うとチョコレートでできていた文字が融けて円(まろ)やかな線質が出来た、という感覚です。

この古印体、中国にはありません。江戸時代の末期に幕府御用印師が、今まであった寺社の印を参考に考え出しました。篆書(てんしょ)と違い読みやすいのが特徴、しかも味があります。通常の古印体は隷書古印体で、隷書を基本に古印味(こいんみ)を加えたものです。

▲「田」字の中の十文字の交差部分、外枠との接点が“墨だまり”

下の作品は「楷書古印体」です。横画の右肩上がり、縦画の太さなど、楷書の特徴は残しつつ、古印味が表現されています。

▲楷書古印体、普段の仕事ではほとんど作らない

古印体は、仕事印として職場で使う用途にオススメです。誰からも判読してもらえる書体だからです。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日から3連休、9月は祝日が2日(敬老の日と秋分の日)があって、土日がフルにお休みの方には、合計で10日のお休みがあり、9月の30日間で3日に1日はお休み、ということになります。私の店、土曜日は第4だけが休日なので、今日は営業しております。

貴重な休日、有効に使いたいものです。

印鑑の文字シリーズの続きで今日は「隷書」です。印鑑に一番多く使われる篆書(てんしょ)については今までいろいろと書いてきました。この篆書を速く書こうとして奴隷が牢獄で考え出した文字が「隷書」です。それで、奴隷の「隷」が付いています。

篆書から派生して出来たので、篆書と相似する点は、

1. 線質は横画は水平、縦画は垂直を基本。楷書のように横画は右肩上がりにならない。

2. 筆で書くと、起筆は露鋒(ろほう)でなく、蔵鋒(ぞうほう、筆の穂先を中に入れる)で書く。

3. 横画は太く、縦画は細い。(楷書や行書はこの逆です)

違う点は、篆書は縦長の方が格好いいですが、隷書は扁平(横に広い)の文字の表情、と言う点です。波磔(はたく)といって、文字により1本の横画のみ波のような長い線質を入れる。

(下の「田島」の「島」字にあり)

さらに何といっても、判読しやすい書体、という点があります。

街で見かける隷書は中華料理屋さんの看板とか、メニューの文字など、中国的なもの、古典的なものに多く使われています。

▲「島」の上から4本目の線が波磔(はたく)です

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

昨日、9月9日は「救急の日」救急業務や救急医療について一般の理解と認識を深め、救急医療関係者の士気を高める日。と、記念日の説明にありました。

それよりも、私には「重陽の節句」の方が先に頭に浮かんできます。奇数は古くから「陽」の数で、その「陽」の数の最高値「9」が重なって「重陽」です。菊の節句とも呼ばれ菊を飾ったり、菊を浮かせて酒を楽しんだとか。

今日は、印鑑の篆書(てんしょ)の文字の並べ方、について書いてみます。

まず、縦書き。

上から下に読むので読みやすいですね。ただ、見本字の「田島」の「田」は狭苦しくありませんが、横線の多い「島」は窮屈(きゅうくつ)な感じがします。漢字は横線が多い文字なので、縦書きにしたスペースに画数の多い字が来ると、狭苦しくなります。

2番目は、横書き。

縦書きの時にあった、「島」字の狭苦しさはなくなりました。

印鑑の場合、縦書き文書の最後に押したという慣例から右から左に読みます。理屈をいえばこれも縦書きで、1つの行に1文字のみ、それが2行になっている、という解釈もあります。この作品だと、普通は左から読むので「島田」と読んでしまう可能性も十分あります。見本にこの「田島」を選んで作ったのはこんな理由からです。苗字によって、2文字を右から読んでも左から読んでも、両方の苗字が存在すること、ままありますね。「田中」さんと「中田」さん。「川本」さんと「本川」さん。「山下」さんと「下山」さん、などなど。

3番目は、斜め書き。これは右上から左下に読みます。「田島」がすんなりと読めるのではないでしょうか。しかも、「島」字も楽に印鑑の中に納まっています。漢字のスタイルも人のスタイルと同じで、スマート、背が高い、足が長い、が格好いいものです。

日常、接客をしていて、お客様のお名前が画数の多い場合、横書きか、または斜め書きを

ご提案しています。狭苦しくない文字の印鑑は、長く使い込んでも朱肉の目詰まりも来にくい利点があります。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日、9月6日(土)、東京、八王子は残暑厳しくムッと来るような暑さでした。

印鑑の文字で篆書(てんしょ)について書いてきましたが、今日は篆書の太字と細字について書いてみます。現在、印鑑に彫る篆書は80%が太字と言ってよいでしょう。丸い印鑑はほとんどが太字、正方形の角印は太字よりも細字が主流です。細字は戦前から昭和30年代くらいまでが主流でした。やはり印鑑の作風も洋服ほどの速さはありませんが、流行があるようです。

太字の篆書・・・外枠を細く文字が太い。印鑑の中に大きく文字を入れるので堂々とした充実感のある作風になる。

細字の篆書・・・外枠が太く文字が細い。文字は外枠からはみ出ないように小さく入れる。空白の部分が多くなり、明るくさっぱりとした作風になる。外枠が太いので落とした時には外枠が欠けにくい利点もある。

▼印に曰ふ(いふ) 田島

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日は篆書(てんしょ)の中で印篆(いんてん)と小篆(しょうてん)についてのお話しです。

書体は同じでも、印篆と小篆は作風が違ってきます。

ご夫婦で仲良く実印のご注文、なんて時には楽善堂では作風を変えてお作りしております。

印篆・・・主に直線、直角の線質。水平、垂直の線質が多いため斜めの線は少ない。

印鑑の文字に最も多く使われている。実際の仕事では、字入れ(印鑑に文字を書く

こと)の時に、職人によって線質の違いが出てくる。

秦、漢の時代から印篆は使われていた。

小篆・・・曲線が多い。水平、垂直の線を基本にしながらも斜めの線もあり、線質に動きがある。

印鑑だけでなく、石碑、額、篆刻(石に彫る芸術品)にも使われる。

秦の始皇帝、紀元前221年、従来あった大篆(だいてん)を整理して、小篆を完成

させた。小篆は均斉のとれた、美しい文字である。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

9月になって夏がぶり返してきました。長雨の後は夏日差しです。でも、ふと気が付くと風だけはどこやら秋めいた感がありますね。

印鑑に一番多く使われている篆書(てんしょ)。この篆書を彫るにあたっての作法に「篆刻三法」があります。字法、章法、刀法の三法です。

前回に書いた字法は、どの篆書の文字を選ぶかを考えることでした。

章法とは、印鑑の文字の面積割合を工夫することです。

例えば「工藤」さんという印鑑の仕事をもらった時に「工」も「藤」も同じ面積に入れてしまうと、「工」が、随分大きく見えてしまいます。

字法で「工」の字で画数の多い字を選んだとしても、やはり「工」は3割から4割の面積、

残りは「藤」に場所を譲ってあげます。これを章法といいます。

見本に「旭工業」という文字の篆書を出してみます。「工」の面積が狭く、「業」の面積が広いのが、よくお分かりいただけるかと思います。「旭」はその間の面積です。

字法、章法など工夫を重ねることで、洗練された美しい印が仕上がります。

▲篆書で「旭工業」と書いてある。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

早いものであさっては、もう9月になります。

近くの小学校は1日を待たず、8月28日(木)から2学期が始まっています。

週休2日のカリキュラムのせいでしょうか。

印鑑の文字として、一番多く使われるのが篆書(てんしょ)です。

聞き慣れないし、見慣れない文字ですね。書道の授業の一環で篆刻(てんこく)がありますが

その篆刻で彫る文字が篆書です。秦の始皇帝が統一したとされ紀元前から中国にありました。

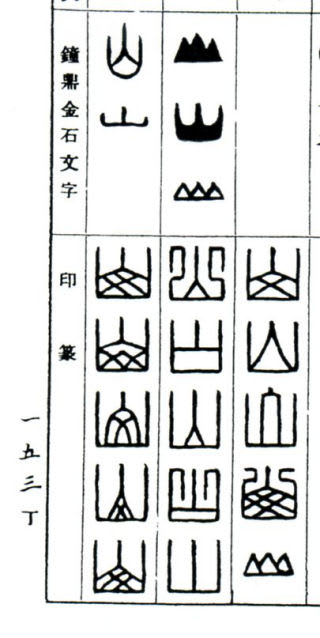

下に「山」字の篆書を出してみました。楷書は1種類しかありませんが、篆書は同じ文字でも数種類あります。画数の多い「山」、少ない「山」。「山口」さんの印鑑を彫る時は、画数の少ない「山」を、「山藤」さんの印鑑を彫る時は、画数の多い「山」を選びます。

これを「篆刻三法」の中の「字法」といいます。どの字を選べばいいバランスの取れた印鑑が仕上がるか? これを字法で考えます。

次回は「篆刻三法」の「章法」についてお話します。

▲篆書は「山」だけでもこれだけある。「篆刻字林」三圭社より

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

先週の週末は遅い夏休みで箱根に出掛けましたが、雨降りでした。

でも、雨の日ならではの風情を見つけようと回りの山々を見ていると、霧が忽然と湧き上り、50メートル先も見えないくらいに。よい体験でした。

今回から印鑑に使われる文字の書体について少しずつ書いていきます。

大きく分けて書体は7種類。同じ書体の中にも作風の違いがあります。

書体は篆書(てんしょ)・吉相印体(きっそういんたい)・古印体(こいんたい)・隷書(れいしょ)・楷書・行書・草書です。

書体の作品例は下記のホームページでご覧になれます。(個人用印鑑のページより)

印相体は広い意味では篆書(てんしょ)の中に含まれます。篆書の文字を伸ばして発展させてできたのが、印相体です。

次回から篆書(てんしょ)について、店長、平澤が語らせていただきます。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com