八王子 印鑑 楽善堂

創業1899年:明治32年。東京:八王子 文字工房楽善堂では良いものを長く、一生お使いいただくのにピッタリの感触をご確認いただきたく、実際に印鑑材料をさわってみて、指との相性を見ていただく事をおすすめしております。

──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

早いもので、今日から週の後半が始まります。私の店は土曜日は営業なのでちょうど木曜からの3日間が後半です。気持ち的には後半は過ぎるのが速く感じます。

今日は、花押の作風の中で文字というよりもデザイン、絵といってもよいものをご紹介します。別用体(べつようたい)といって、室町末期から戦国時代にかけて流行したものです。文字を極端に簡略化して符号にしたものと、象形化したものがあります。符号のものは禅僧用ともいわれて禅僧が好んで使用しました。象形化したものは、戦国武将の間で流行して、鳥の形をしたものが多く見受けられます。

▲簡略化した符号のような花押。これは沢庵禅師のもの。

▲鳥の形の花押。これは三好政康のもの。

花押印のページhttp://rakuzendo.com/shohin/shohin012.html

八王子 印鑑 楽善堂のホームページ http://rakuzendo.com

楽善堂、gooのトップページ

http://blog.goo.ne.jp/rakuzendo

──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

先週いただいた注文で花押印(かおういん)がありました。仕上げて昨日発送しました。

花押(かおう)、聞き慣れない言葉と思います。平安時代の中ごろから使われ始めた、書き判(かきはん)のことです。手書きの風雅なサインといってもよいでしょう。公文書、私文書を作成した時に、確かに本人が作った文書であることを証明しました。この点では現在の印鑑と同じ用途でもあります。

筆で書いたものが「花押」、その文字を印鑑にしたのが「花押印」です。公家や戦国大名など盛んに花押を書きましたが、署名の部分を本人が書き、花押は代書させる習慣が多かったようです。時代は下り、江戸時代の中ごろになって書くのでなく印判(いんばん、印鑑のこと)にして押すようになりました。

今回のお客様のご注文は、二合体(にごうたい)という作風でした。主に下のお名前の部分、部分を組み合わせて文字を作ります。例えば、源 頼朝だと「頼」の扁(左側)の束と「朝」の旁(つくり、右側の字)の月を組み合わせて一つの字に作ります。下のお名前が一字だとこの作風は作れません。

次回から花押の作風について書いていきたいと思います。

▲源頼朝の花押。二合体(にごうたい)の作風で書いてある。

花押印のページhttp://rakuzendo.com/shohin/shohin012.html

八王子 印鑑 楽善堂のホームページ http://rakuzendo.com

楽善堂、gooのトップページ

http://blog.goo.ne.jp/rakuzendo

──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

印鑑の文字の彫り方で、朱文(しゅぶん)、白文(はくぶん)という分け方があります。

朱文を陽刻(ようこく)、白文を陰刻(いんこく)とも言います。文字を残す彫り方が朱文、文字を削り取ってしまう彫り方が白文です。ほとんどの実用印(実印、銀行印、仕事印などビジネスで使用する印鑑)は朱文で彫ります。お客様からお仕事をいただく時、実用印の場合、どちらの彫り方かはお聞きしません。

朱文、白文の違いをお聞きしなければならない場合が、落款印(らっかんいん)の場合です。先日お受けした仕事も「あとでご連絡しますね」とおっしゃるお客様で保留になりました。

おそらく、お稽古ごとの師匠に聞くか、お仲間に聞いてからにしたかったのでしょう。落款印は書道や、日本画など、作品が仕上がった時に押します。落成款識(らくせいかんし)が元の意味です。雅号などをお持ちの場合、雅号を朱文、本名を白文で彫ったりします。一つの落款印しか押さない場合は、どちらでも使う方のお好みです。

同じ文字でも白文は朱文よりも線質を太くほります。そうでないと、貧弱な作風の白文になってしまいます。

▲朱文と白文の落款印。左と中央が白文。右は朱文(通常の印鑑の彫り方)です。

文字は左「自祐」(右から左へ読みます)。中央は縦書きで「章江」。右は「静子」です。

八王子 印鑑 楽善堂のホームページ http://rakuzendo.com

楽善堂、gooのトップページ

http://blog.goo.ne.jp/rakuzendo

──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

日本人の姓で一番多いものは、「鈴木」さんと思っていました。前回ご紹介した朝日新聞の日曜記事には「佐藤」さんが一番多い、とありました。根拠として、第一生命の調査(契約者が約1000万人)、電話帳のランキング、シャチハタネーム印の売り上げ1位などからです。「佐藤」さんのルーツは平安期に栄華を誇った藤原氏の子孫が佐渡、佐野に移った説、または律令制の位、佐(すけ)と藤原氏の藤が合体した説など、あります。藤原氏の子孫が、伊勢、加賀、遠江、備後、近江、に移って、それぞれの姓を名乗って、伊藤、加藤、遠藤、後藤、近藤、になったという説もあります。

食文化と同様に姓にも東西の違いがあり、下記の表はそのデータです。不思議なもので佐藤さんのように下に「藤」の付く姓、加藤さん、遠藤さん、伊藤さんなどは東日本により多く、西日本には○藤さんよりも、山本さん、田中さん、中村さんが上位に来ています。

日本人の姓もルーツが深く面白いものです。「土地のお名前、姓」も各地にあって全国的には珍しくても、その土地にだけは多い、という姓も各地に見受けられます。

▲各県の上位5の姓を表示している。富山県から西、和歌山県から西には○藤さんはない。

八王子 印鑑 楽善堂のホームページ http://rakuzendo.com

楽善堂、gooのトップページ

http://blog.goo.ne.jp/rakuzendo

──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

ゴールデンウイークにカミサンの実家に行った時、お父さんが新聞の切抜きを出してくれました。「何かの参考にしたら」と言ってくれてもらってきました。2月下旬の朝日新聞で、日本人の姓に関しての記事でした。私もはっきりと認識していませんでしたが、記事によると日本人の姓の種類は10万~30万姓あるとのこと。世界で2位です。1位はというとあらゆる言語の人が集まる米国で100万姓以上です。米国はサイン社会で印鑑を物事の決済や証明に使わないから、はんこ屋を開店しても、珍名を作成することではビジネスになりません。

逆に姓の種類が少ないのは韓国で200姓ほどです。金、朴、李、崔さんで半数を超えます。最近は店の回りも韓国の方が店を持って営業しているので韓国姓も作り置きしています。

現在私の店では5000姓の既製印鑑(木製で350円)を置いています。これで日本人の姓の80%をカバーしています。それでも1日に平均1本~2本は既製印鑑で間に合わず、注文で作成しています。お値段、900円で30分くらいで作成します。ほかに、八王子近郊にだけ多い姓があり、20姓ほどは作り置きしてあります。

商品の性質上、お客様がお求めになる印鑑からお名前までわかるのは、印鑑を通してお客様と少し近くなれる、そんな気がしています。

八王子 印鑑 楽善堂のホームページ http://rakuzendo.com

楽善堂、gooのトップページ

http://blog.goo.ne.jp/rakuzendo

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

私の住む八王子の高尾の麓では、梅祭りが7日(土)、8日(日)と行われていました。

例年、車で梅郷めぐりをしていましたが今回は本当に肌寒く、出かけるのを諦めました。

裏高尾地区で、ミシュランの3星に輝いたあの高尾山の北側です。旧甲州街道が通り、小仏の関所跡や多くの梅郷が点在しています。

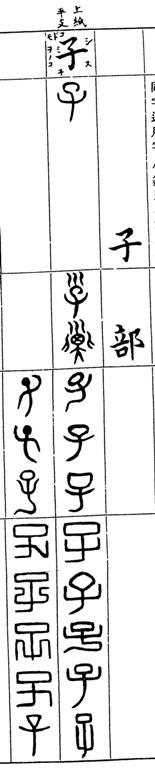

以前に篆書の“子”についてご紹介したので、今回は“男”について書いてみます。

“子”は一昔前までは、女性のお名前の多くに使われていたという話からのご紹介でした。

男性は女性の“子”ほどの汎用性はありませんが、“男” “夫” “雄” “郎” “太” “一” “明”などが頻出文字です。

“男”は“田に出て力仕事をする者”の意味で会意文字になります。

印鑑に多く使われる篆書だと下記のような文字です。

どの種類の“男”を選ぶかは、文字を入れる職人とその時の他の文字との画数で決まってきます。通常、私の場合、最下段の枠内(印篆、いんてん)に5字ある中で、上から2番目、4番目、5番目あたりの文字でしょうか。

下記の中段の枠内、古文(例字は1字のみ)や鐘鼎金石文字(例字は2字のみ)は、石印材に彫る落款印(篆刻の印)などに使用して、実用印(実印や銀行印、仕事印など)には使われません。

▲印人(印鑑職人)の座右の辞書、「篆刻辞林」三圭社 刊行

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

早いのもで、3月になりました。今日はお雛祭の3日ですが肌寒い陽気です。少しは暖かくなるとよいのですが。

先月はパソコンが壊れたのを機会に、ホームページの法人用印鑑のページをリニューアルしました。壊れる前から計画していましたが、日々の日常業務にかまけて延び延びになっていましたが、データの飛んだのが災いでもあり、きっかけでもありました。

法人(主には株式会社)を設立する時に、法人登記印を法務局に届け出ます。登記印を作るにあたっては、まず、会社の名前を決めるわけですが、社名の表記が新会社法で緩(ゆる)やかになってきています。

具体的にはローマ字や数字、&の文字、ハイフンなども使用可能です。

下記に作品例があります。まず、こんな社名は実在しないでしょうけれど、こんな表記でも登記できますよ、という意味で私がこの印鑑を作りました。

会社を設立しようという方、社名の表記については無料相談しておりますので、ご連絡くださいませ。

楽善堂 (らくぜんどう) 電話 042-622-1976

▲横書きの角印 LUCKY7&寿株式会社印

ローマ字、数字も篆(てん)書なので、筆意表現も篆書のようにしました

楽善堂のホームページ(法人用印鑑のページ)

http://rakuzendo.com/shohin/shohin002.html

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

今日は第4土曜日で店は休みにしております。

シャッターを閉めて店の中でブログを書いています。

前回のブログで女性の名前にある“子”について触れさせていてだきました。

今回は、印鑑の文字、篆書(てんしょ)の“子”の文字についてご紹介します。

篆書は楷書と違って、1つの文字で数種の文字があります。

下に紹介した、“子”の字も「篆刻辞林」の辞書で10種の文字が出てきました。

仕事の中で、「由子」さんと「優子」では違う文字を使います。というのは、どの文字と組み合わせるかで、文字の形が変わるわけです。画数が少ない字との組み合わせでは画数の少ない“子”を、画数の多い字との組み合わせでは、画数の多い“子”を、という具合です。これを篆刻三法(てんこくさんぽう)の中の字法といいます。

また、3文字のお名前の場合、1行でなく、2行で作ることもままありますが、こんな時は、はじめの2字が右行、“子”だけが左行に来て横幅狭く、縦幅は2文字分で長い、ということになります。

横幅が狭いスペースに入りやすい“子”字が選ばれます。

▲篆書(てんしょ)の“子”の字のいろいろ。最下段の10字が印鑑に使われる篆書。その上段の6字は金石文字。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

卒業、入学のシーズンが近づきました。

印鑑や、ゴム印の仕事をしていると、この時期、学校や幼稚園から新入学、新入園の児童、園児のお名前のゴム印の注文をいただきます。

気が付くのは、女の子の名前に○○子という“子”が下につく名前がかなり少なくなったなあ、ということです。先日も幼稚園から男女合わせて20名以上のお名前ゴム印をいただきましたが、○○子さんは1名だけでした。

私たちが小学生のころの卒業名簿などを見ると、ほとんどが○○子さんで、後は○○代さんか、○○江さん、○○美さん、が散見するくらいでした。

今は、このようなお名前よりも漢字1文字だけ、2文字なら下に“江”や“美”はなくオリジナル性の高い名前、または、ひらがなだけのお名前が多いようです。

洋服のように流行は速くありませんが、お名前もその時代、時代の特徴があるのを

普段の仕事から感じております。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com

──── 八王子で印鑑を作り続けて100年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

常用漢字が191字追加され、5字が削除、差引き186字が追加されて、2131字になりました。文化審議会が提示したもので、今回追加された字に、憂鬱(ゆううつ)、鬱蒼(うっそう)の「鬱」や、「籠」(かご)「麓」(ふもと)などという字も含まれています。

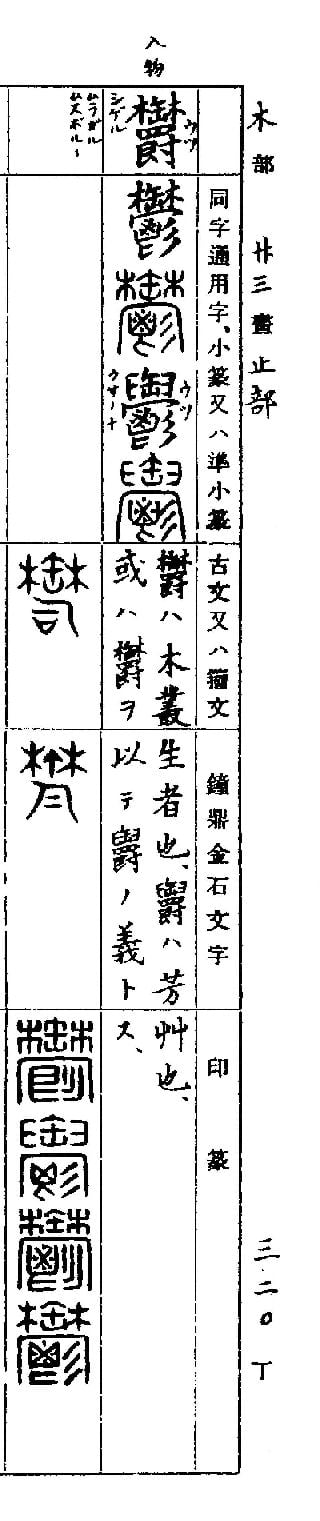

仕事がら、画数の大変多い「鬱」の字を篆書(てんしょ、実印に多く用いられる書体、秦の始皇帝が統一した)で書くとどうなるか、と思いました。通常、楷書では画数が少なくても篆書になると画数が増えることが多いからです。

篆刻辞林(三圭社。刊)のコピーが下記のものです。この辞林(辞書)は、印鑑職人や篆刻家、書道家など、篆書を書く人が座右の書としているものです。

下段の方にある印篆(いんてん)、4種のうち一番上の文字は却って楷書よりも簡単でした。同字通用字で欝(うつ、中位置に四、アミガシラが入る)字ともう1字、計3種の字があることがわかりました。

元の意味は、草の名、シゲル、ムラガル、などの意味もありますね。

楽善堂のホームページ

http://rakuzendo.com