モデルとなる模型を提示し、同じ模様を決められた数の積木を用いて作成する(部分分解力、非言語概念、視空間認知力、目と手の供応)

理解、知識および単語との相関が高い。妙な話だが、このテストによい成績を示す人が、全体としての模様を見て必ずしもそれを理解しているわけではない。しかも多くの人々は小さな部分に分解してしまうのである。この点でNadelによる、ある前頭葉脳障害の知的妨害に関する初期の研究は興味がある。前頭葉脳障害の患者は、統制群と比較して、模様を構成分子に分解するよりも図柄に注目する方法をもっぱら用いていた。

一般知能のすぐれたテストであると同時に、質的な分析に適するものである。被験者が与えられた積木をどのように扱うかを見守っていれば、その被験者について多くのことを知ることができる。絵を構成分子に分解しないで、絵を目で追う者がいる。また、被験者には態度および情緒的反応の違いがある。短気で行動的な人、慎重で注意深い人、すぐにあきらめてしまうか嫌になってしまう人、作業に固執して時間が過ぎても作業を続けようとする人などを、しばしば区別することができる。その他多くの気質的特性が被験者の作業中にしばしば現れる。

このテストも時間が制限されており、気質的特性が多く示されると思います。

見本を見る際、パーツを見ているか全体(画像イメージ)を見ているかだけでもかなり違いがあるような気がします。

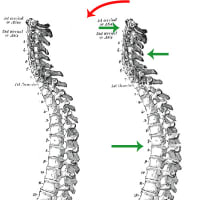

ワタシの場合、パーツに分解するという“発想”自体が存在せず、全体イメージに合わせて構成する、という一貫した方式で解いていきました。

特異なコダワリと捉えられたのが、立体模型での見本提示の際に、六面全体の“完全一致”を望まれていると誤解していたこと。

一貫して求められる平面以外の面(側面など)を同一模様に揃うように作成していた事実がありました。

このテストで測れる特性それぞれが相関関係を持っているというよりは相殺しあっているのではないか?と感じました。

一つ質問なのですが、「立体模型での見本提示の際に」とありますが、積木模様には、平面だけではなく立体の見本(例えば見本通りのものを作る際、ある積み木を別の積木の「上」に乗せる、といったように)も出題されるということでしょうか。

僕が受けた際は、最後まで平面の問題しかでなかったので、気になりました。

(ちなみに最後の問題だけが、全体の外枠が正方形を45度傾けたひし形になっていました。それ以外は、外枠が全部正方形でした。意味が伝われば幸いです。)

こんばんは。

コメントありがとうございます。

ワタシが検査を受けたときの形式は、立方体を9個3×3の積み木状にしたものが用意されました(ルービックキューブみたいな感じですね)。

そして見本の上から見たとおりの物を作って下さい、と言う内容だったのですが、ワタシは6面全てを見本通りに作り上げていたと言うことです。

まことさんが受けられた検査は平面だったのですね。

どうもこの検査は平面の見本のとおりに組み立てられるかを問われているみたいですので、仕様が変わったのかも知れません。