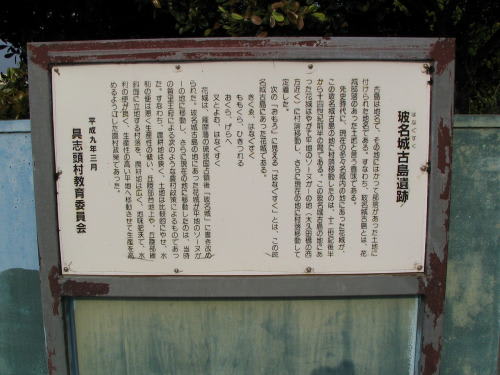

体育館の裏に立つ説明板

八重瀬町具志頭にある体育館周辺が玻名城古島遺跡になる

玻名城古島遺跡の入り口にあるJAおきなわ具志頭支店

この遺跡は、先日紹介した 「 汗水節之碑 」 や 「 自然橋(ハナンダ) 」の周辺の遺跡である。

玻名城(ハナグスク)古島遺跡

古島とは地名で、かつてその地に集落が存在した土地に付けられた地名である。

すなわち玻名城古島とは、花城集落があった土地という意味である。

先史時代に、現在の多々名グスク内の地にあった花城(ハナグスク)が、

この玻名城古島の地に集落を移動したのは、12世紀後半から14世紀前半である。

この玻名城古島の地にあった花城は、

やがて平地のソーヌガーの地(大久田橋の西方側)に集落を移動し、

さらに現在の地に移動し、定着した。

次の 「 おもろ 」 に見える 「 はなぐすく 」 とは、

この玻名城古島にあった花城のことである。

きくゑ、 はなぐすく

ももくら ひきつれる

おくら、 げらへ

又とよむ、 はなぐすく

花城は、薩摩藩の琉球国占領後「玻名城」に書き改められた。

玻名城古島の地にあった花城が平地のソーヌガーの地に移動し、

さらに現在の地に移動したのは、

当時の首里王府による次のような農村政策によるものであった。

すなわち、農耕地は狭く、土地は比較的に痩せ、

水利の便は悪く生産性の低い丘陵部台地や、

丘陵部段斜面に立地する集落を、

農耕地は広く、地味肥沃で水利の便が良く、

生産性の高い平地へ移動させて生産を高めるようにした農村政策であった。

それは今でいう、農地改良(土壌改良)を含めた圃場整備みたいなものであろう。