文句のない秋日和、晴天。一昨日に続いて霜が降りたのか、周囲の草がびっしょりと濡れて朝日に輝いている。

午前7時の気温3度、どこから入ってきたのかスズメバチが天井のすぐ下で行きあぐねたようにして飛んでいる。この時季の侵入者は気が立っていて危ないから、即退治した。

そう言えば、Oさんは先週の高尾山行でスズメバチに4回も刺されたと聞いた。幸い大事にはならなかったようで良かったが、それにしてもその回数の多さには驚くばかりだ。

先日、キシャヤスデの発生について呟いた。これとイノシシの牧場荒らしが関連しているのか、掘り起こしがまだまだ続いている。そうそう、多足の虫だから「ヤツデ」だと思っていたら、「ヤスデ」だと誤りを指摘された。訂正いたします。

異常気象で生態系も狂ったらしく、掘り起こされた土の下にこのキシャヤスデが昨年に続き今年もいて、イノシシはこれを食べに来ている可能性が考えられる。それにしても7年に一度のはずが2年続けてとは恐れ入った話で、よく見るとこのヤスデ、本来は白い色のはずだが若干黄土色をしている。待て、これ以上素人がこの虫についての要らぬ想像は止めにしておこう。

何年か前トンコレラが発生し、その被害がイノシシにも及んだと聞いたが、あの惨状を目の当たりにするとどうやら敵はしたたかにも難を逃れた奴らのようだ。

レンゲツツジの葉の色が幾分だが赤色を帯びてきたのが目に留まった。マユミの木も大分葉が落ちて、赤い色の実が目立つようになってきた。

今朝はその向こうに穂高や槍の峰がよく見えていて、もう何年も見てない涸沢のナナカマドの紅葉のことを思い出した。初めて穂高に登ったまだ10代のころ、この灌木の名前を知らないまま、圏谷を埋める紅葉の美しさに息を飲んだ記憶がある。

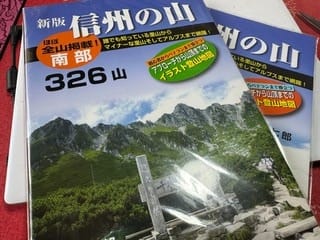

今、「信州の山(信毎書籍出版センター)」の著者宮坂七郎氏が同書を持って伊那ケーブルのI氏と訪ねてくれ、その話をしたら、すでに見ごろからは10日ばかり遅いと言っていた。

穂高も様々な思い出を残したまま、いつの間にか行くことのない山になってしまった。存分なことができたとは思わないが、それでもいい時代にいろいろな体験をした。

屏風の頭から眺めた涸沢とその後での意外な友との出会い、やはり同じ時季の奥又白谷で味わった苦い経験、右岩稜では重い決断もしたし、涸沢ではダケカンバの林の中で同行者と一夜を明かすという予想外のこともした。どれも秋の山の出来事だ。

きょうは訪問者を待ちながら、宮坂さんから頂いた貴重な本を開いて、秋の山のことなどを振り返ることにしよう。

山小屋&キャンプ場の営業案内は下線部をクリックしてご覧ください。

本日はこの辺で。明日は沈黙します。