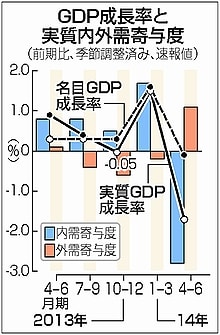

「株価」だのみの日本経済にしてしまったのが「アベノミクス」。まさに、見せかけの“好景気”なのだ。こんなことで、どうしてGDPや家計消費が増えるというのだろう。

年金積立金をリスクの高い株式運用に使うなどというのはもってのほかです。![]() ←応援よろしく

←応援よろしく

年金の株投資拡大

「安心の資産」を投機で壊すな しんぶん赤旗2014年9月8日

安倍晋三政権が、公的年金積立金の株投資の拡大に向けた検討を加速しています。内閣改造では、年金積立金を担当する厚生労働相に、根っからの株投資拡大論者である塩崎恭久・元官房長官を任命し、前のめり姿勢を際立たせています。年金積立金は、国民が毎月こつこつ支払う保険料が元手です。国が大切に管理し、高齢者の生活を安定させるために使われるべき国民の貴重な財産です。変動が著しい株式市場で運用を拡大することは、積立金を大きなリスクにさらすものであり、「安全運用」の原則からの重大な逸脱です。

安全な運用は二の次

厚生年金と国民年金の積立金はあわせて約130兆円にのぼり、厚労相が所管する「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)」が管理・運用しています。積立金は、過去の保険料収入のうち、まだ年金給付に使われていない部分にあたります。積立金を債券や株などに運用し得た収入を年金給付に活用することになっていますが、あくまでも「年金制度の運営の安定に貢献する」ことがGPIFの最大の使命です。

厚労省も年金積立金について「原資となる保険料は投資を目的として徴収されたものではなく」「老後の給付に充てるために一時的に国が預かっているもの」なので「安全運用が基本」といましめる報告書をまとめています。

現在GPIFの運用は、リスクが比較的低いとされる国内債券に積立金の6割をあて残りを国内外の株式、外国債券にあてています。安倍政権はこの運用比率を見直して国内債券での運用を減らし、リスクの高い株や不動産投資などの運用比率を高めようというのです。

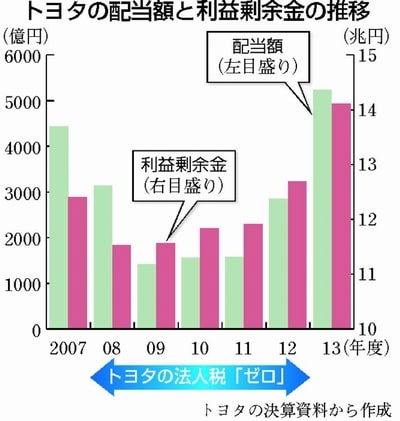

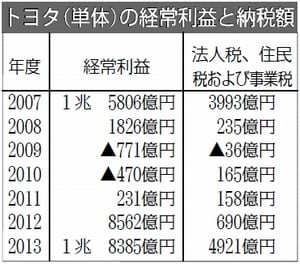

株運用比率を10%台から20%程度まで上げれば、数兆円の資金が株式市場に流れ込むといわれています。「株高」を演出する安倍政権の露骨な「株価対策」です。これは国民の財産を損なう危険な道です。いくら小細工で株価を上げても実体経済が改善しなければ、株価が下がるのは避けられません。

塩崎厚労相が就任直後の記者会見で、ベンチャー(新興)企業や未公開株までも運用対象にすると発言したのに続き、現在法律で間接運用にとどめている株投資をGPIFが直接できるよう法改定することまで言及しました。年金積立金の高リスク運用になりふり構わず突き進む安倍政権は、国民の貴重な財産を預かっているという自覚も責任も欠如しています。アメリカでは公的年金基金の運用では全額を「非市場性国債」にあてています。少なくない国ぐにが慎重に運用をしている事実こそ直視すべきです。

賃上げと雇用安定こそ

公的年金の財政を安定させ、将来の給付を保障する最大のカギは、労働者の雇用安定と大幅な賃上げ、中小企業や農家の経営安定です。出産と子育てをしやすい社会・経済環境づくりをおこない、少子化の克服を急ぐことです。

安倍政権の雇用破壊と不安定雇用に拍車をかける労働法制改悪や税・社会保障改悪などは逆行そのものです。そのうえ年金の安心のための財産まで「投機の元手」としか見ない安倍政権の政策は、国民の暮らしをますます危うくするだけです。安倍政権は年金積立金の株運用拡大のくわだてを直ちに断念すべきです。

月はなんでも知っている 夕べ、庶民が泣いたのも…♪♪

月はなんでも知っている 夕べ、庶民が泣いたのも…♪♪