アカデミー賞で作品賞はじめ5部門にノミネートされた『レディ・バード』は監督グレタ・ガーウィグの個性がつまった愛すべき小品だ。女優としてノア・バームバック作品等に持ち込んできた柔らかいヒューマニズムが本作の持つ“優しさ”へと結実している。サクラメントに住む少女“レディ・バード”の高校生活最後の1年を描いた本作は多分にガーウィグの実体験を反映していると思われるが、人間の営みを見つめた繊細な視線は誰もに過ぎ去った日々を思い出させてくれるだろう。北海道の山奥にある高校に通っていた僕はしばしば通勤途中の母に車で送ってもらったし、父は家にいて時に友達をもてなしてくれた。クラスには作詞、作曲を手掛けるベーシストの同級生がいて、周りとは違う空気を出していた。映画を見ている間、僕はそんな事を思い出していた。

そして僕の奥さんとお義母さんの会話はレディ・バードと母のやり取りそっくりだ。

仲の良い姉妹のように笑い、ケンカをする母娘を演じたローリー・メトカーフとシアーシャ・ローナンがいい。ローナンはようやく現代の等身大少女役を手に入れ、快演。メトカーフは最後に大きな(しかし静かな)見せ場があり、泣かせてくれる。この気の強い二人の女性の間に入るのがトレイシー・レッツ。大家族の呪縛のような関係を描いた『8月の家族たち』の原作者であり、彼が落伍しながらも家族の潤滑油となる父親を演じているのが面白い(随所にある演劇へのオマージュはガーウィグが演劇少女であった事に由来するようだ)。

本作で単独監督デビューとなったガーウィグが演出家としても一流のセンスの持ち主である事は明らかだ。ルーカス・ヘッジズ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)、ティモシー・シャラメ(『君の名前で僕を呼んで』)ら若手男優ツートップはじめ、親友役ビーニー・フェルドスタイン(ジョナヒルの妹!)らキャストアンサンブルは充実。劇中曲なのか、劇伴なのか判然とせず有機的に映画へ融け込むジョン・ブライオンのスコアも心地良い。

本作の精神的続編はマイク・ミルズ監督の『20センチュリー・ウーマン』だろう。この映画でガーウィグが演じたのは髪を赤く染め、主人公にパンクとフェミニズムを教える“20代後半のレディ・バード”だ。ガーウィグは自身を構成するあらゆる要素を切り貼りし、掛け合わせ、再構築することで演技と映画を創造していくアーティストなのである。

そして僕の奥さんとお義母さんの会話はレディ・バードと母のやり取りそっくりだ。

仲の良い姉妹のように笑い、ケンカをする母娘を演じたローリー・メトカーフとシアーシャ・ローナンがいい。ローナンはようやく現代の等身大少女役を手に入れ、快演。メトカーフは最後に大きな(しかし静かな)見せ場があり、泣かせてくれる。この気の強い二人の女性の間に入るのがトレイシー・レッツ。大家族の呪縛のような関係を描いた『8月の家族たち』の原作者であり、彼が落伍しながらも家族の潤滑油となる父親を演じているのが面白い(随所にある演劇へのオマージュはガーウィグが演劇少女であった事に由来するようだ)。

本作で単独監督デビューとなったガーウィグが演出家としても一流のセンスの持ち主である事は明らかだ。ルーカス・ヘッジズ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)、ティモシー・シャラメ(『君の名前で僕を呼んで』)ら若手男優ツートップはじめ、親友役ビーニー・フェルドスタイン(ジョナヒルの妹!)らキャストアンサンブルは充実。劇中曲なのか、劇伴なのか判然とせず有機的に映画へ融け込むジョン・ブライオンのスコアも心地良い。

本作の精神的続編はマイク・ミルズ監督の『20センチュリー・ウーマン』だろう。この映画でガーウィグが演じたのは髪を赤く染め、主人公にパンクとフェミニズムを教える“20代後半のレディ・バード”だ。ガーウィグは自身を構成するあらゆる要素を切り貼りし、掛け合わせ、再構築することで演技と映画を創造していくアーティストなのである。

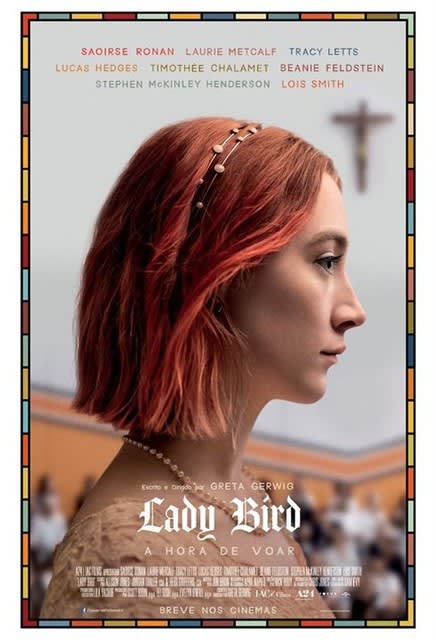

『レディ・バード』17・米

監督 グレタ・ガーウィグ

出演 シアーシャ・ローナン、ローリー・メトカーフ、トレイシー・レッツ、ルーカス・ヘッジズ、ティモシー・シャラメ、ビーニー・フェルドスタイン