5. チェインブレーカーの使用

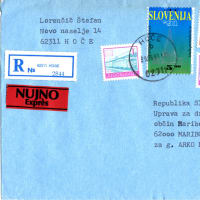

スロヴェニアのチェインブレーカーは、当初はスロヴェニア地域だけで使用されることを目的として発行されました。

しかし、第一次世界大戦により中央ヨーロッパの広大な領土を支配したハプスブルク帝国が崩壊して経済システムが麻痺してしまい、経済的混乱による物資不足が発生し王国内で切手が不足したため、最終的にはセルビアとモンテネグロ(この2地域ではチェインブレーカーは無効)を除く旧ハプスブルク帝国領域内全域でチェインブレーカーが使用されました。

ただし私の手元には、セルビアの首都ベオグラードでの使用例もあります。

旧宗主国の切手、ユーゴスラヴィアの各郵政局の加刷切手及び正刷切手とチェインブレーカーの混貼りも行われました。

郵便料金は、当初は旧宗主国の料金体系と制度がそのまま使用され、その後ユーゴスラヴィア独自の料金体系と制度に変更されました。

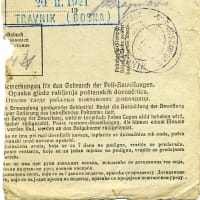

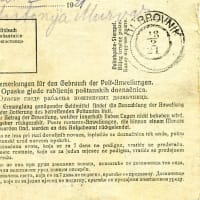

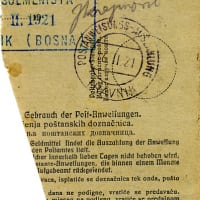

小包送票、郵便振替などの各種書式や用紙も当初は旧宗主国のものがそのまま使用され、後に一部には加刷を行ない、その後ユーゴスラヴィア独自の形式のものが使用されました。

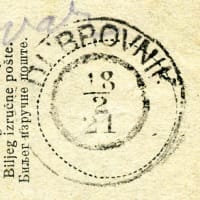

消印も当初は旧宗主国のものがそのまま使用されましたが、次第にドイツ語(スロヴェニア地域)、イタリア語(ダルマチア地域)、ハンガリー語(正確にはマジャル語)(旧ハンガリー王国領域)の名称が削除されました。

ハンガリー王国領域では、国王の王権を象徴する「イシュトヴァーン・クラウン」と呼ばれる王冠も消印から削除されました。

ハンガリー式消印の年月日表示順序は、左から右あるいは上から下に「年・月・日」ですが、これは次第にユーゴスラヴィア式の左から右あるいは上から下に「日・月・年」に変更されました。

消印の形式もユーゴスラヴィア独自のものへと変更されて、セルビア人が使用するキリル文字とローマ字の二文字表示へと変えられていき、いわゆる「国風化」「ユーゴ化」が行われました。

ただし、不思議なことにクロアチアでは、地方の小さな郵便局では早くから「イシュトヴァーン・クラウン」と呼ばれる王冠の削除や日付けのユーゴ化が行われましたが、セルビア軍によるクロアチア郷土防衛隊に対する虐殺が行われた首都ザグレブのような大きな郵便局では、かなり遅くまで王冠が残されたままで、また日付けもハンガリー式のままになっていました(ただしセルビア国王のザグレブ訪問の記念消印は除く)。

これは、セルビア軍による敵国扱い同然の軍事占領と虐殺を目の当たりに見せつけられて、「ある程度の自治権を与えてくれていたハンガリー王国の方がセルビアよりも良かったぞ」、という思いが根底にあり、その意思表示のための無言の抵抗ではないかと思われます。郵便が政治的プロパガンダに使用されることは良くあることですから、この例もその一つである可能性もあります。

経済的混乱による慢性的な切手不足が発生したことによる臨時措置としては、①バイセクト、②普通切手にハンドスタンプまたは手書きで加刷して不足切手として使用したもの、③普通切手を収入印紙として使用したもの、④不足切手を普通切手や収入印紙として使用したもの、⑤郵便料金の現金支払い、⑥現金支払いと切手の混貼り、などの使用例も私の手元にあります。

バイセクトが公式に認められたのは、二次チェインブレーカーの10 para切手を対角線状に2分の1に切って、国内印刷物料金5 paraとして使用する場合だけです。ただし、実際には外国宛て印刷物、郵便振替、郵便小切手にも使用された使用例が私の手元にはあります。

その他の切手のバイセクトは、何度も通達が出されて禁止されましたが、現実に切手不足が頻繁に起こったため、多くの郵便局でバイセクトが行われました。

これに対して、セルビアのベオグラード郵政局は、バイセクトを使用した郵便物の到着便に対して不足料を課した場合もあり、その使用例は私の手元にもあります。

また、ユーゴスラヴィア軍(その主体はセルビア軍)は、①オーストリアのケルンテンとシュタイアーマルク、②ハンガリーのバラーニャ、③ルーマニアのテメスヴァル(ティミショアラ)を占領し、これらの地域でチェインブレーカーを使用したり加刷切手を発行しています。

中央ヨーロッパの広大な地域を支配し1つの経済システムと産業の分業構造を持っていたハプスブルク帝国が崩壊して数多くの国に分裂し、しかも1920年代前半まで各地域で内戦や国境紛争が続いたため、地域内の経済は混乱し停滞しました。

ユーゴスラヴィアでは1921年になっても経済活動は停滞を続け、1922年頃からやっと動き出したと言われています。このため、建国当初の1922年頃までの郵便物の量は少なく、郵便史の研究対象としては難しくなっていると私には思われます。

スロヴェニアのチェインブレーカーは、当初はスロヴェニア地域だけで使用されることを目的として発行されました。

しかし、第一次世界大戦により中央ヨーロッパの広大な領土を支配したハプスブルク帝国が崩壊して経済システムが麻痺してしまい、経済的混乱による物資不足が発生し王国内で切手が不足したため、最終的にはセルビアとモンテネグロ(この2地域ではチェインブレーカーは無効)を除く旧ハプスブルク帝国領域内全域でチェインブレーカーが使用されました。

ただし私の手元には、セルビアの首都ベオグラードでの使用例もあります。

旧宗主国の切手、ユーゴスラヴィアの各郵政局の加刷切手及び正刷切手とチェインブレーカーの混貼りも行われました。

郵便料金は、当初は旧宗主国の料金体系と制度がそのまま使用され、その後ユーゴスラヴィア独自の料金体系と制度に変更されました。

小包送票、郵便振替などの各種書式や用紙も当初は旧宗主国のものがそのまま使用され、後に一部には加刷を行ない、その後ユーゴスラヴィア独自の形式のものが使用されました。

消印も当初は旧宗主国のものがそのまま使用されましたが、次第にドイツ語(スロヴェニア地域)、イタリア語(ダルマチア地域)、ハンガリー語(正確にはマジャル語)(旧ハンガリー王国領域)の名称が削除されました。

ハンガリー王国領域では、国王の王権を象徴する「イシュトヴァーン・クラウン」と呼ばれる王冠も消印から削除されました。

ハンガリー式消印の年月日表示順序は、左から右あるいは上から下に「年・月・日」ですが、これは次第にユーゴスラヴィア式の左から右あるいは上から下に「日・月・年」に変更されました。

消印の形式もユーゴスラヴィア独自のものへと変更されて、セルビア人が使用するキリル文字とローマ字の二文字表示へと変えられていき、いわゆる「国風化」「ユーゴ化」が行われました。

ただし、不思議なことにクロアチアでは、地方の小さな郵便局では早くから「イシュトヴァーン・クラウン」と呼ばれる王冠の削除や日付けのユーゴ化が行われましたが、セルビア軍によるクロアチア郷土防衛隊に対する虐殺が行われた首都ザグレブのような大きな郵便局では、かなり遅くまで王冠が残されたままで、また日付けもハンガリー式のままになっていました(ただしセルビア国王のザグレブ訪問の記念消印は除く)。

これは、セルビア軍による敵国扱い同然の軍事占領と虐殺を目の当たりに見せつけられて、「ある程度の自治権を与えてくれていたハンガリー王国の方がセルビアよりも良かったぞ」、という思いが根底にあり、その意思表示のための無言の抵抗ではないかと思われます。郵便が政治的プロパガンダに使用されることは良くあることですから、この例もその一つである可能性もあります。

経済的混乱による慢性的な切手不足が発生したことによる臨時措置としては、①バイセクト、②普通切手にハンドスタンプまたは手書きで加刷して不足切手として使用したもの、③普通切手を収入印紙として使用したもの、④不足切手を普通切手や収入印紙として使用したもの、⑤郵便料金の現金支払い、⑥現金支払いと切手の混貼り、などの使用例も私の手元にあります。

バイセクトが公式に認められたのは、二次チェインブレーカーの10 para切手を対角線状に2分の1に切って、国内印刷物料金5 paraとして使用する場合だけです。ただし、実際には外国宛て印刷物、郵便振替、郵便小切手にも使用された使用例が私の手元にはあります。

その他の切手のバイセクトは、何度も通達が出されて禁止されましたが、現実に切手不足が頻繁に起こったため、多くの郵便局でバイセクトが行われました。

これに対して、セルビアのベオグラード郵政局は、バイセクトを使用した郵便物の到着便に対して不足料を課した場合もあり、その使用例は私の手元にもあります。

また、ユーゴスラヴィア軍(その主体はセルビア軍)は、①オーストリアのケルンテンとシュタイアーマルク、②ハンガリーのバラーニャ、③ルーマニアのテメスヴァル(ティミショアラ)を占領し、これらの地域でチェインブレーカーを使用したり加刷切手を発行しています。

中央ヨーロッパの広大な地域を支配し1つの経済システムと産業の分業構造を持っていたハプスブルク帝国が崩壊して数多くの国に分裂し、しかも1920年代前半まで各地域で内戦や国境紛争が続いたため、地域内の経済は混乱し停滞しました。

ユーゴスラヴィアでは1921年になっても経済活動は停滞を続け、1922年頃からやっと動き出したと言われています。このため、建国当初の1922年頃までの郵便物の量は少なく、郵便史の研究対象としては難しくなっていると私には思われます。