前回記事の続きです。引き続き自転車で中山道を攻めます。

塩尻からその日のうちに恵那までたどり着けたのですが、1記事30,000字の文字数制限に引っかかってしまったためその2に書くことにしています。

タイトルの時点で察した方もいると思いますが、とりあえず一旦忘れて読んでください。

中津川駅から少し進んだところにデゴイチの保存機がいることが分かったので寄っていくことにしました。

本町公園という所にD51266が保存されています。

こちらは中津川機関区で活躍した山男、屋根付きで綺麗に保存されています。

岡崎で見た中津川機関区といえば岡崎に保存されている切り欠きデフの688号機や春日井市に保存されている792号機を見てきました。

そのうちでは後者の792号機と同じく、中津川機関区所属を表す青色のナンバープレートが特徴的です。

この公園から中山道方面へは「ミニ中山道」という名の遊歩道が続いています。

途中で中山道の下を潜る遊歩道。これは明らかに鐡道の廃線跡ですね。

中津川ということで北恵那交通?と思いましたがあちらは駅から北の付知へ向けて伸びていたはずなので国鉄線路の南側に線路があったなんて知りません。

調べてみると、これは中津川駅から南へ3kmほど先にある王子製紙の工場へ延びていた専用線の跡だそうです。

恵那までの間も意外と平坦ではなく山越えがありました。地味にしんどいからやめて…

山を越えて坂本のあたりで平坦になったと思ったらまた山越えをさせる罠。

山越えもさることながら、中津川IC付近の道で旧中山道がうねうねしていて迷ったのも結構タイムロスでした。

夜なので行き交う車のライトも眩しくてきついですね。サングラスしていてもちらちらと眩しい…

甚兵衛坂公園付近にて。

辺りはすっかり真っ暗です。公園の名前からもわかる通りここも坂…

20:13 恵那駅前。本日の目的地。

さすがに疲れました。早々に今夜のお宿、ホテルルートイン恵那にチェックイン。ルートインに泊まるの実は初めてだったりします。

価格帯としては東横インの1ランク上といった印象、なので普段は会員証のある東横インやコンフォートホテル辺りを使っちゃうんですよね。

しかし恵那・中津川エリアとなると選択肢が少なくここにすることとなりました。

鉄道利用者よりも高速道路利用者向けの展開をしているのか、○○インターと名の付くところが多い印象があります。

今回泊まるお部屋は1泊7,950円、ここにGoToトラベルキャンペーン値引きが加わり5,168円で宿泊できました。ありがたい。

後日宿泊証明書を添付して…みたいな面倒な手続きは一切なしにじゃらん予約時にクーポン利用扱いで値引きされるようになったのはとても助かります。

ロビーのすぐ横には無料のコーヒーマシンがありました。

ドトールコーヒーのブランドということでちょっといいやつ使ってる感があります。

そういえばコンフォートホテルだとレモンウォーターが置いてありますよね。夜カフェインを押さえたい人にとってはコーヒーよりいいのかもしれないですね。

今日は走ることに全力過ぎてコロッケとおやきしか食べていなかったのでおなかが減りすぎました。

ホテルのすぐ横にココスがあったのでここで晩御飯にしました。美味しかった。

ココスって久々に来ましたが、ドリンクバーって前からあんな品揃えでしたっけ?特徴的なラインナップに進化していてよかったです。

食事に合う無炭酸のぶどうジュースがあり、ガベルネとかシャルドネとか銘柄で書かれているのが良かったです。

ノンアルのワインがドリンクバーでついてくるというのはいいですね。

1日目はここまで、2日目は大井宿の先に控える十三峠が一番のネックになるかと思うので頑張ろうと思います。

2日目、おはようございます。

十三峠は甘く見ちゃいけないと思ったのですが、折角の朝食付きプランなので食べてから出発することにしました。

朝食を取らず日の出に合わせ5時に出発し、昨日同様平均8km/hで進むと日没18時までに100km程度は進めるはずです。

昨日は100kmでは満足せず118km進んだので暗くなってしまいましたが。

日が暮れる前に着ける地点として、大井から94km先の垂井を本日のゴールとする予定でした。

ただ、朝食を食べたい。弁当配布じゃなくて久々にバイキング形式のホテル朝食が食べられるということでぜひ食べたい。

朝食の開始時刻は6時半、そうなると出発は7時から7時半くらいになってしまいそうです。

そこで私はいいことを考えました。

こちらが愛知県周辺の東海道・中山道の図です。

私の実家は名古屋にあるので、そのうち美濃路経由で自転車で宮~草津をしようと考えておりました。

どうせその時に通るので、被る区間に関しては今回は律儀に辿らなくてもいい気がしてきたんです。

のんびり朝食をとることで2時間半活動時間が短くなりますが、その分距離を短くして本日の目的地は69km先の加納(岐阜)に決めました。

そして最終日は加納から65km先の番場へ、そこから米原へ出るか鳥居本まで進むかどっちがいいかはわかりませんが向かいます。

そして近江鉄道のサイクルトレインに自転車を乗っけて水口へ。水口から三条大橋まで43kmを行けば休憩しつつ移動しつつでうまくいくはずです。

最悪足が持たなくなっても目的地を草津の自宅にして直帰し、翌日の仕事を終えてから京都まで返却回送すればいいですし。

そんなわけで朝食をとるべく本日の目的地を変更。岐阜駅辺りにあった加納宿を目指します。

ルートン、かわいいやつですね。朝食券のデザインにも描かれていました。

東横インなどと同じく朝食無料サービスを提供するのに朝食券を配布するのには何か意図があるんですかね?

意外と宿泊者は多かったようで、6:30ちょうどに朝食会場に行ったら結構並んでいました。実際に食事を開始したのは6:45から。

無料朝食としては豪華な気がします。品揃えも豊富ですしこれには大満足。

コロナウイルスの影響で多くのホテルが弁当配布に移行する中、万全の感染予防対策を講じたうえでバイキング形式で提供してくれるのは本当にありがたい話です。

美味しかったです、ごちそうさまでした。

7:40 ホテルをチェックアウトしました。

昨日の馬籠峠でアシストを使いすぎた結果、残りはわずかに11km…

貸出返却処理の電源を考えるとアシストはもうないものと考えたほうがよさそうです。

いざ出発!と行きたいところですがその前に寄り道していきたいところがあります。

昨晩、位置情報共有アプリのSwarmでホテルにチェックインしようと思ったところ、近くのスポットに「蒸気機関車C12 74」というのを発見。

どこなんだろうかと調べてみるとなんと目の前。夜だと暗くて気が付きませんでした。

向かってみるとこの距離。本当にホテルルートインの真ん前にC12がいます。気づけて良かった。

恵那市中央図書館の敷地の傍らで保存されているのは蒸気機関車C12 74。大きな屋根の下で綺麗に保存されています。

ちょうど昨日、奈良井駅にてデフレクター付きのC12を見てきましたがやっぱりデフレクターなしのすっきりした姿のほうがC12らしさを感じられる気がします。

C12も中津川機関区所属ということで青色のナンバープレートを装備。煙室扉正面の印象って大事ですよね。

煙室扉のハンドルはパイプを組み合わせたものではなく板状のちょっと変わった形状のものが採用されています。

京都鉄道博物館に保存されているC59 164と同じハンドルだと思います。

この機関車は主に明知線にて活躍した機関車。木曽福島機関区のC12は用途がよくわかりませんでしたが中津川機関区はむかし明知線を持っていましたね。忘れていました。

それにしても目立つのは機関車正面の柵。自由に近づける状態だった頃に登らないように取り付けられたものでしょうか。

現在の保存状況からするともう取り外していい気がしますが、どうなんでしょうか。

では大井宿を出発。大湫・細久手を経て御嵩へ抜ける十三峠越えです。

大名をはじめとする公人は通ってよいルートが定められており、塩尻方面から熱田宮に向かう際の最短ルートは下街道であるにも関わらず中山道宿場の保護のため十三峠を越え太田から現在の名鉄小牧線のルートで上街道を行くことが義務付けられていました。

遠回りなうえ坂もきついとあって禁止されている下街道を通行する例も多かったみたいです、まあそうなりますよね。

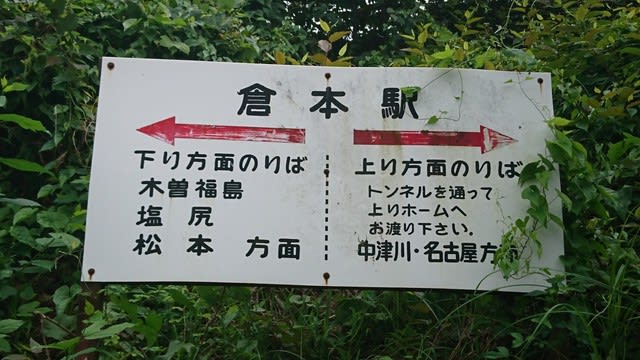

恵那インターの近くで旧中山道は中央西線と交差します。

ここの踏切名は「仲山道踏切」でした。塩尻から順番に数えていたはずなのに最後に交差するところで無名になるとは。

ちなみにこの区間では複線化の際に塩尻方面の線路が長大トンネル化され上下線が少し離れています。

この新線側の踏切名はというと「新仲山道踏切」でした。

いわゆる新中山道は国道19号線のはずなので、"新"の掛かる先は"仲山道"ではなく"仲山道踏切"なんでしょうね。

ほぼ同じ位置にあるなら対応する名前にしておいたほうが管理もしやすいはずですし。

この踏切を越え、中央自動車道と交差した先で急に道が大変なことになってきます。

是より西 十三峠

石碑の横には注意書きが経っています。

この先主要幹線からしばらく外れるため、食料品の調達など十分に下調べしてから行けよと注意書きがされています。

東海道と比べて中山道は元々そういうポイントが少ない気はしますが、昨日進んできた塩尻~大井はそれでも国道19号線や中央西線に沿ってきました。

そのため道の駅はある程度ありましたし駅に立ち寄ればだいたい自販機は置いてあります。

ただ、この先はそう甘くないぞ…と教えてくれています。

電動アシスト残量が少なすぎてもう使えないので自転車を押して進みます。

こうなるとただ歩くだけのほうが負担は少なくなります。きっつい。

途中の広場で休憩したときの写真ですが、周りの木が垂直に生えているのに傾きを合わせていることからいかに坂がきついかが伝わるかと思います。

8:19 槇ヶ根一里塚付近

ここにはトイレと休憩所があります。つかれた。

辺りは本当に山の中って感じです。

この道を少し進めば展望台があるそうですがちょっと遠そうだったのでやめました。

槇ヶ根一里塚を過ぎて少し行ったところで終わりかと思えば再度の上り坂。ここまでで2つですかね?

それぞれ峠に名前がついているみたいですが一般的にはそれらを総称して十三峠と呼んでいるみたいです。

「十三峠におまけが七つ」なんて昔から言われていたようで、詳しい数はよくわかりません。

こんなうれしくないおまけもなかなかないですよね。頑張ろう…

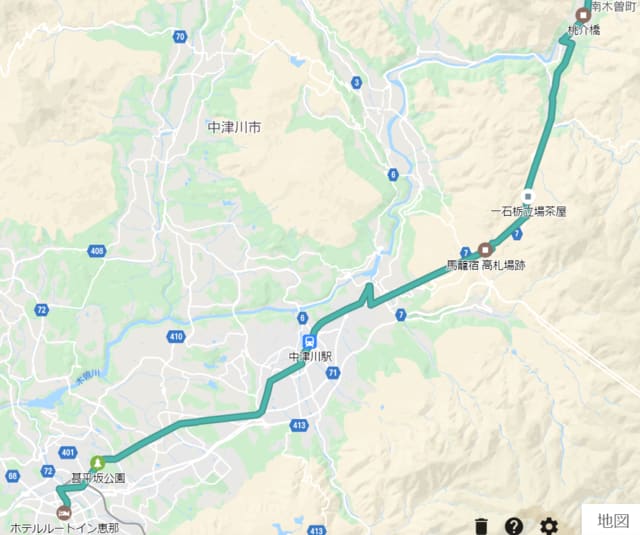

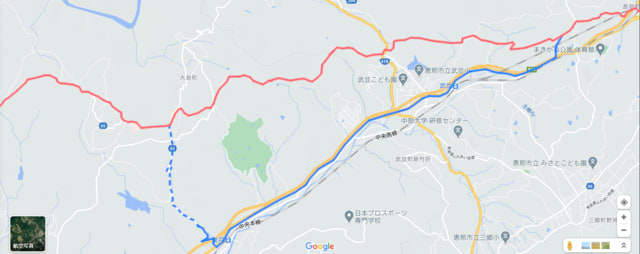

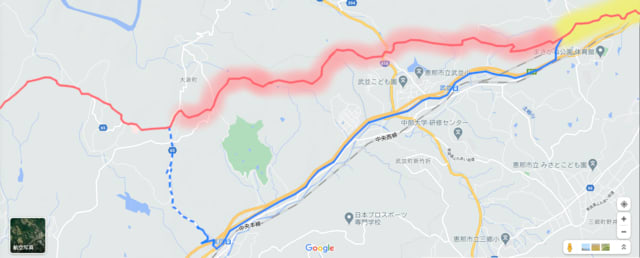

この先のルートですが、赤色の線が旧中山道。階段区間はありませんがめちゃくちゃ険しい山道です。

それに対し青色のルートは釜戸までほぼ並走する国道19号線で進み、釜戸駅前で「中山道かえで街道」に沿って進むルート。

釜戸までは走りやすい国道19号線の歩道を進めるので圧倒的にこちらが楽なわけで、私はこちらを選択しました。

ただ、楽さを取って十三峠の大部分を踏まない短絡ルートを選択しています。

これが間違いだったのかも、しれませんね…

国道19号線まで下りてきました。これは走りやすい。

と思ったのもつかの間、こんな箇所も平気で存在します。

8:45 特急しなの3号 長野行

国道19号線の歩道から何となく撮っただけですがこの構図はいいですね。

手前の電線がちょっと気になる気もしますが基本的には大満足な感じに撮れました。

中央西線を左手に見ながら坂を下っていきます。快適。

8:46 武並駅の横を通過。

9:05 ファミリーマート恵那武並店で食料調達。

この先の区間に備え、ポカリスエット2本お茶1本ウィダーゼリー2本を購入。

ついでにここでクーリッシュを購入し休憩しました。店内だとイートインとかめんどくさそうだったので店を出てすぐの歩道の木陰にて。

昨日に比べて日差しも強く、雲も少ないので熱中症対策は万全にしておく必要があります。

今のところ全然元気ですが油断はできません。

体力全回復で先へ進みます。途中の釜戸駅前で曲がり忘れるとそのまま下街道沿いに名古屋へ向かってしまうので忘れないようにしなければいけません。

そんなわけで「まぁる~いこころはかまどのお~か~し~」なんて名物かまどの歌を歌いながら自転車を漕いでいました。

自動車は多くとも人が全然いない道だと唄いたくなっちゃいますよね。

釜戸駅前から「中山道かえで街道」へ進みます。

今まで坂を下ってきたわけですからここからは急激な上り坂になります。自転車を押すしかない…

中央自動車道の下を潜り、どんどん山を登っていきます。

峠らしいヘアピンカーブ。ダウンヒルを駆けるハチロクがいそうな雰囲気。

そんなことを思いながら進んでいると、何やら異音がすることに気が付きました。

おい…嘘だろ…?

前輪がパンクしてしまいました。まじか…

9:59 とりあえず自転車が止められそうなところまで進み、HELLOCYCLINGサポートセンターへ連絡。

今までHELLOCYCLINGガチ勢として利用しまくっていますがお問い合わせは初の事態でした。

その結果

・利用者で勝手な修理はできない

・基本は最寄りのステーションに返却

・不可の場合は迷惑にならない場所に置いて連絡

・ステーションに帰るまで利用状態のまま料金は上がっていく

・利用料金は電話時点で算出、一旦引き去り後多い分を返金

とのことでした。

どう考えても想定外利用なわけで現在地をお伝えするのに躊躇いが生じましたが、親切丁寧に対応していただき感謝の限りです。

ということで、残念ながらここで無念の途中敗退。

シェアサイクルのため、利用開始時の空気圧の確認やブレーキ、ベルの状態確認はしていましたが途中での空気入れはしていませんでした。

流石にそこまでを利用者の義務として求められることはないと思いますが、長距離サイクルの際は空気圧も意識していこうと感じました。

ちょうど前回記事のコメントでも頂いていましたしね、修理が出来ないわけですし空気圧を維持し予防に努めるのが最善というわけです。

ただ、ここまで乗ってきた中でそこまで空気が減って重くなったという感覚はなかったので単に運が悪かった、ということなのかもしれません。

途中敗退。悲しいなぁ・・・

♪Rage your dream 続く果て無い道を

愛も過去も 振り向かず

ゆける あなた 輝いている

Rage your dream 今を生きている

Amazon musicでRage your dreamを流しながらここで10分くらいぼーっとしていました。

くそぅ…仕方ないとはいえ…

10:34 自転車を押しながら下山し、釜戸駅に到着。

駅前の駐輪場において変えることとなりました。

ごめんよ、こんなところまで連れてきて。途中でパンクさせてしまって…

というわけで釜戸駅にて終了、まだ2時間半しか漕いでないよ…

きっとまた、何らかの方法で中山道サイクリングは再開して見せます。

また、HELLOCYCLINGの運営に携わっている皆様にはここで感謝の気持ちをお伝えしておきます。

日々楽しく利用させていただいております。本当にありがとうございます。

おわり。

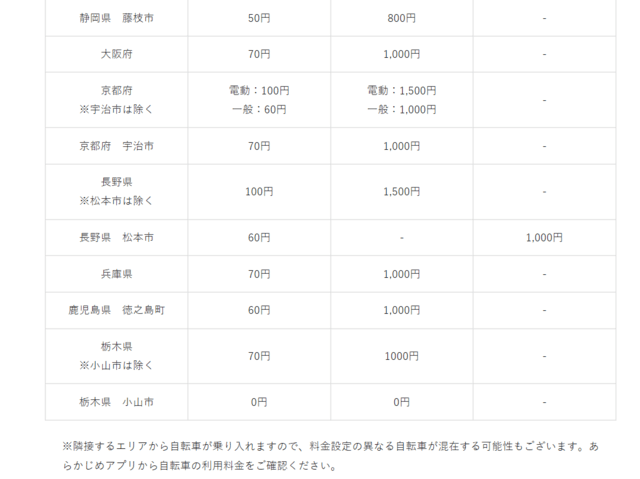

紹介コード入力で30分無料クーポンをGETしよう!

おかげさまで17名に登録いただきました!ありがとうございます。

LINEスタンプお願いします