なんだか連日、ハワイで鮫の事件が話題になっていますね…。どうしたことでしょう。ホントにホントに、世界中で気候が変化しつつあるために、こういうことになっているのでしょうか。

さて先日、現在アロハタワーがある場所に、大きなヘイアウがあった話をしました。今日は鮫の事件にちなんで? その前の海に伝わる鮫の神の話をご紹介しましょう。

ホノルル港から真珠湾にかけての海は昔、ママラの海と呼ばれていました。ママラとは、ホノルル港近くに住んでいた半神半人の女酋長の名前です。ママラは、鮫の化身でした。モオ(大とかげ)の化身だった、という人もいます。

ふだん美しい女性の姿でホノルル港近くで暮らすママラは、サーフィンの名手でした。始終、港の近くでサーフィンを楽しんだそうで、ママラにちなみ、港入口にあったサーフスポットはケ・カイ・オ・ママラと呼ばれています。

ちなみにママラの最初の夫オウハもまた、鮫の神でした。ある時ママラに離縁されたオウハは、ワイキキに引越し。鮫の神として、ワイキキからココヘッドまでの海に君臨したそうです。

…考えてみると、先日のカモホアリイの話をはじめ、ハワイには鮫の神の神話・伝説が多いですね! それだけ鮫の存在感が古来、大きかったわけなのですが…。

もしかして最近、各地の鮫の神がお怒りなのでしょうか?

…連日のニュースを聞きながら、フとそんなことを考えてしまいます。

(冒頭の写真は、ホノルル港をアロハタワーの対岸のサンドアイランドから見たところです。対岸には広い公園があり、上の写真のように海水も澄んでいますよ~)

やはり強さの象徴だったのかも知れません。

また鮫が話題に上ったので、前回の鮫のトピックの時に、ちょっと調べたことを書きたいと思います。鮫は食用にされなかった、というのを聞いて、ちょっと?と思ったのは、パフに鮫皮が使われていたことを考えると、一枚の皮でドラム全面積を覆うわけなので、かなり大きな鮫でないと作れません。

そんな大きな鮫を捕らえて皮だけで身は捨ててしまうのかな~?と思ったのです。中国人だったら、ヒレだけ取って捨てるのかも知れませんが(笑)。昔のハワイにタンパク源がそれほど豊富にあったとも思えないのですね。それともカプ(タブー)だったのかとも思いましたが、鮫と神話と題するレポートで次のような箇所がありました。

以下、引用

ハンマーヘッドやネムリブカの漁は漁網を使い、ニウヒには罠を使いましたが、その他の大型サメ漁には巨大な釣り針を使いました。餌にはアヴァ(カヴァ)やバナナ、まれにククイナッツを使用しました。ニウヒは深海に生息しますが、これを釣り上げたときは、切り分けた肉を焼いてからティの葉で包み、砕いたアヴァと少量の水を混ぜ合わせてヒョウタンに入れ、保存食としました。

サメの皮はパフ・フラをはじめ、ドラムの表皮として用いられました。(※「ハワイの楽器(1)」を参照) 歯はさまざまな用途に用いられましたが、とくに武器として、剣や棍棒が作られた他、歯を並べてノコギリのように使いました。サメの歯の剣はニホ・オキ(niho 'oki)、武器一般はレイ・オマノ(lei omano)と呼ばれました。

サメと神話

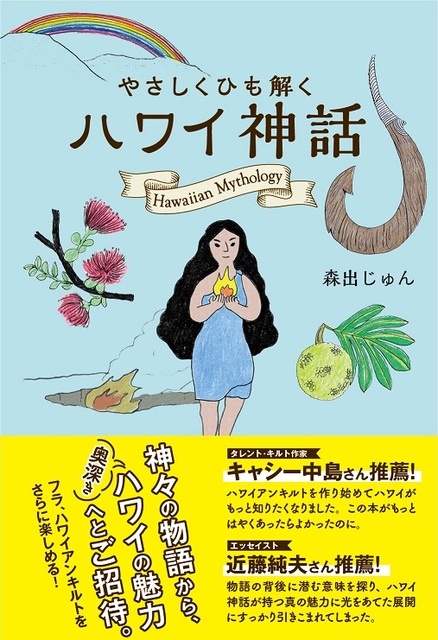

近藤純夫

より。

アリイクラスの人たちは食べなかったけど、一般の人たちはもったいないから食べてたのかも知れませんね。

すみませーん、鮫を絶対に食べなかったのは、鮫を家族神(。先祖神。アウマクア)として崇拝する一族のことだったようです。

ハワイアンでもほかの動物をアウマクアとする人々は、食べていたよう。失礼しました。

ただ、鮫用の漁をするほどには食用としてターゲットになっていなかったような気はします。

たまたま引っかかったら食べた?という感じでしょうか。

この点、確認したいと思います。

(ちなみに昔、オーストラリアに輸出用という鮫避けのネットを見たことがありますが…。すっごい太い素材で作られた強靭な網でした)

話変わりますが、鮫の歯がついた棍棒の武器、うちにも2つあります!

ハワイ島ヒロで買ったのですが、今はハワイアンな置物として、集める人がいますね。

我が家もしかり。今度、写真、載せますね~。