本日の中日新聞社会面記事からです。いわゆる三面記事。JR西日本の東海道本線(JR琵琶湖線)で、駅を発車しようとした電車のブレーキハンドルが、付け根の部分でポッキリ折れてしまいました。

記事では19日午後2時ごろ、篠原駅を発車しようとした網干行き電車のブレーキハンドルを戻したところ、付け根からポッキリ折れ、電車を停車させて運転取止めとなった、ということ。時間からして当該は、米原駅13:30始発の785T列車、網干行き。車両は223系で運用番号も偶然「A0223」運用の8両編成列車。

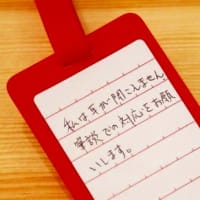

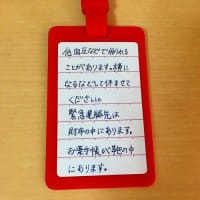

このニュース、実は昨晩のうちにネットのニュースで知りましたが、何故か中日新聞にも写真入りで掲載されました。見事にポッキリ折れています。

破断面を見ると、直径の2割ほどで線が入っており、ここで大きな応力がかかった感じ。つまり金属疲労によるものでしょうね。発車時のブレーキ緩解(かんかい=緩める事)で力一杯戻していて、それが繰り返されることで破断に至ったと思います。人によっては思いっ切り力いっぱい「ガチャン!」と戻す方、いますからね。

電車(に限らず鉄道の列車)は、駅停車中は転動防止のためブレーキをかけておきます。そして発車の際に、ブレーキを緩めてノッチ(加速のレバー)を入れます。ちなみにこの車両のブレーキハンドルは右手で操作します。

新聞記事をもう少し続けますと、発車する際にブレーキを緩めたところ折れてしまい、電車は140m先で停車。中日記事にはありませんでしたが、昨晩のネット上での記事では、ブレーキハンドルの折れた付け根部分に指をあてがい、付け根をブレーキ位置にもってきて停まれた、とありました。

そして列車はここで運転中止。乗客は後続に乗り換えた、ということですが、ここで私の疑問。このブレーキが折れた785T列車はどう処置したのでしょうか。篠原駅はいわゆる棒線駅で車両を収容する側線がありません。先頭車はブレーキハンドルが折れているので運転できず、後部運転台からの推進運転としたのでしょうか。推進運転となると速度は25km/h以上出せず、後続列車にも大きな影響を与えます。記事では最大35分の遅れが出たとあります。

しかし不幸中の幸いというべきなのか、篠原駅の次は野洲で、ここは車庫のある駅。車両収容まで短い時間で済んだことで影響が最小限に抑えられたと思います。

画像は記事とは関係ありませんが、223系電車。

記事、読みました。

折れるのですね。

でも、よく根元を持って操作して、止まりましたね。

安全運転に、そして、整備不良の無い事を第一に、やってもらいたいですね。

ビックリしました・・・。 (゜∇゜ ;)エッ!?

それにしてもあのレバーが、折れるくらいの固さが有る筈、よく指先でブレーキが掛けられたものですね。もし100キロのスピードで走行中に折れたらと思うとゾッとしますね。そこで思うのですが、やはりブレーキは単独右手レバー、力行は左手のコントローラーが安心です。最近の車両は1本レバーばかりで困ったものです。

▼パレット・ブルーさん

ブレーキハンドルのオフ位置(ブレーキ緩解の位置)は意外と力を入れる傾向があります。駅発車時、速度制限箇所で減速後にオフにする際、メリハリをつけ気合を入れてガチャンと戻しますので、想像以上に力が働いていると考えられます。

でもよく折れた付け根だけで動かせるなんて、今回の件ではじめて知りました。

▼ponta さん

折れた車両の操縦機器は、ツーハンドルです。左右とも前後に動かすハンドル式で、左手が主幹制御器、右手がブレーキで空気管は配されておらず、全電気指令式制動です。

ハンドルが折れたのは、設計部門で運転士がどんな操縦しているのか、案外存じ上げないのも一因でしょう。材料の強度を過大に評価していたのかもしれません。