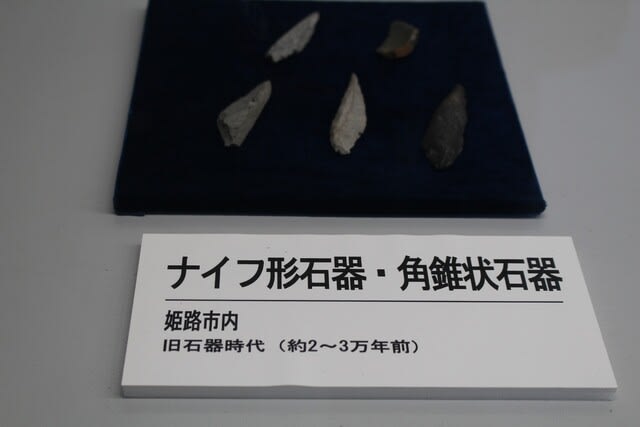

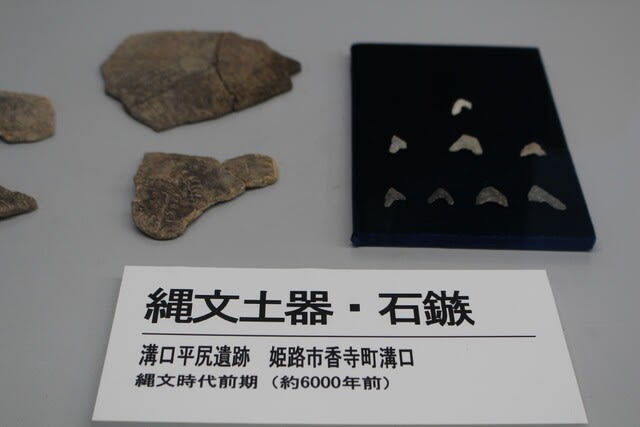

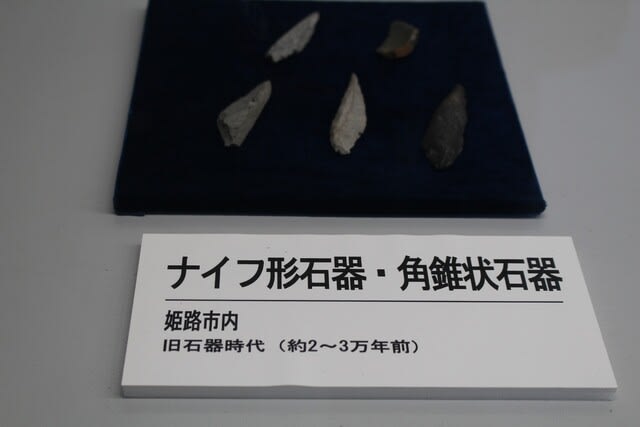

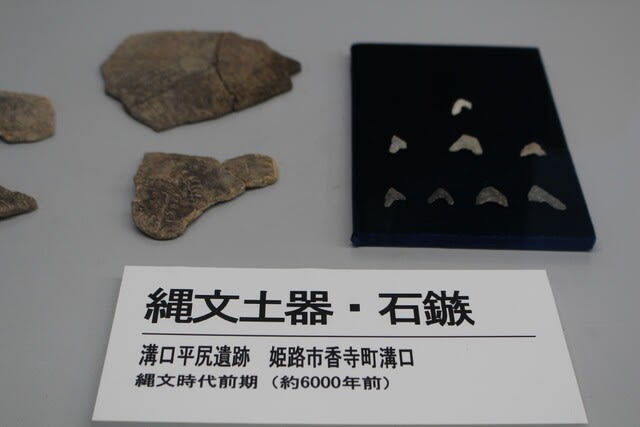

時代を遡る形で遺跡からの出土遺物を紹介しているが、今回は旧石器時代と縄文時代の出土遺物を紹介する。姫路周辺にも縄文人は暮らしており、縄文土器も多数出土している。

今回で、姫路市埋蔵文化財センター展示品の紹介を終える。

<了>

時代を遡る形で遺跡からの出土遺物を紹介しているが、今回は旧石器時代と縄文時代の出土遺物を紹介する。姫路周辺にも縄文人は暮らしており、縄文土器も多数出土している。

今回で、姫路市埋蔵文化財センター展示品の紹介を終える。

<了>

<続き>

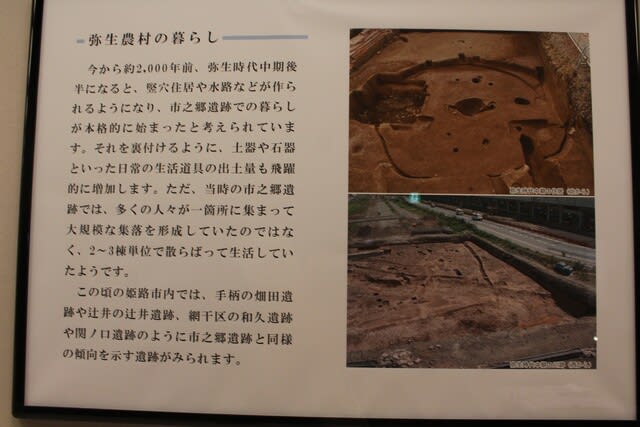

前回は古墳時代の出土遺物を紹介したが、今回は時代を遡り弥生時代の展示されている出土遺物を紹介する。

弥生時代中期後半に、姫路周辺の各地の遺跡から土器が出土している。それは多彩である。弥生人も山陽側・姫路周辺は暮らしやすい土地と認識していたようだ。

<続く>

今回から数回に渡り、姫路市埋蔵文化財センターの展示遺物を紹介する。尚、展示品の紹介にあたり、時代順が不同であることをお断りしておく。

地図でもお分かりのように、埋蔵文化財センターの背後は宮山古墳である。その周囲を散策した訳でもないが、埋蔵文化財センターからみた古墳の写真を掲げておく。

展示物の紹介は、古墳時代の出土遺物からである。朝鮮半島南部からの渡来人の影響と考えられる土器類が出土している。

パネルに記されているように、4世紀末の高句麗の南下政策により百済や新羅は、その圧力を受けるようになる。特に百済は扶余族の国で、それは騎馬民族国家であろう。それらの人々が難を逃れ渡海してきた。それは姫路周辺にも定住した痕跡が、発掘調査により明らかになっている。それは韓式土器の出土が物語っている。

最後に須恵器の写真を掲載したが、これは朝鮮半島南部から、その生産技術が伝来した、それは穴窯と轆轤(ろくろ)を用いる技術であった。

<続く>

<続き>

時代が前後したが、今回は古墳時代前期の出土遺物を紹介して最終回とする。

古墳時代前期の出土遺物は弥生時代後期の品々と共通点が多い。勾玉・菅玉などの装身具、青銅鏡などである。青銅鏡は中國からの舶来品(三角物神獣鏡は中國からは出土せず、日本でのみ出土することから日本製との見方もあるが・・・)である特徴をもち、古墳時代中期以降の日本製鏡との違いがある。そしてなにより騎馬民族の持ち物と思われる品々は出土しない。

以上、加古川市総合文化センター博物館の展示遺物の紹介を終える。見どころの多い博物館である。

<了>

<続き>

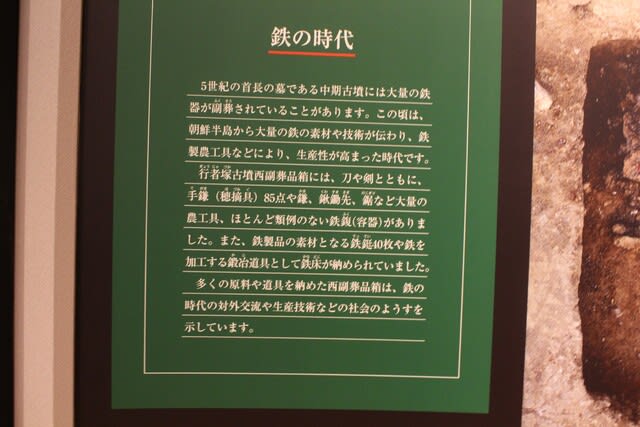

行者塚古墳出土遺物紹介の3回目で、今回は騎馬民族の持ち物と思われる出土遺物を紹介する。

(復元副葬品箱)

(大量の鉄製武器が出土した。その復元遺物)

帯金具、バックルとベルトは騎馬民族の持ち物以外の何でもない。中国でも出土している。中国で騎馬により匈奴に対抗したのは、前漢・武帝の時代からと思われるが、武帝は胡服騎射の制を採用した。そうすれば帯金具は不可欠となる。日本に渡来したのは中國からではなく、半島経由で騎馬民族に繋がる人々が持ち込んだのであろう。このように古墳時代中期に至ると出土品は、武器・武具の類に変化する。

東播磨の加古川周辺には、古墳時代中期以降、渡来騎馬民族のグループが存在したと想定できる。

<続く>