鳥取・湯梨浜町の長瀬高浜遺跡は、弥生時代から中世にかけての遺跡が出土した。竪穴住居址や掘立柱建物などが200棟以上発掘調査されている。なかでも古墳時代の遺物が多い。当該歴史民族資料館は、古墳時代の埴輪が群と呼べるほど豊富で、それらを中心に展示されている。遺物紹介の初回は弥生期の遺物である。

長瀬高浜遺跡の盛時は古墳時代で、弥生期の遺物は僅かである。次回は古墳時代の出土遺物を紹介する。

<続く>

鳥取・湯梨浜町の長瀬高浜遺跡は、弥生時代から中世にかけての遺跡が出土した。竪穴住居址や掘立柱建物などが200棟以上発掘調査されている。なかでも古墳時代の遺物が多い。当該歴史民族資料館は、古墳時代の埴輪が群と呼べるほど豊富で、それらを中心に展示されている。遺物紹介の初回は弥生期の遺物である。

長瀬高浜遺跡の盛時は古墳時代で、弥生期の遺物は僅かである。次回は古墳時代の出土遺物を紹介する。

<続く>

<続き>

今回で最終回。ココでも発掘跡を参考に幾つかのジオラマが展示されている。シャーマンのフィギュアがあり、羽人の格好である。何故シャーマンは羽人であるのか? たどれば越(華南沿岸からベトナム沿岸)の羽人に行きつくが、そこが遡源なのかそれとも?

弥生時代といえば粗末な住居を想像していたが、各地の遺跡や関連する博物館を訪れると、とんでもない勘違いと気付かされている今日である。

『弥生の館むきばんだ』シリーズは今回で終了とする。

<了>

<続き>

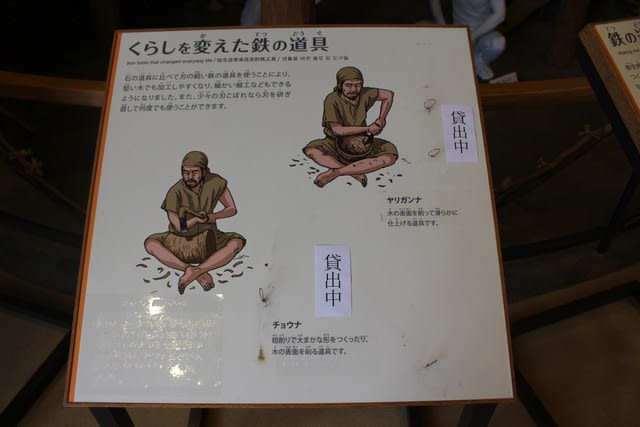

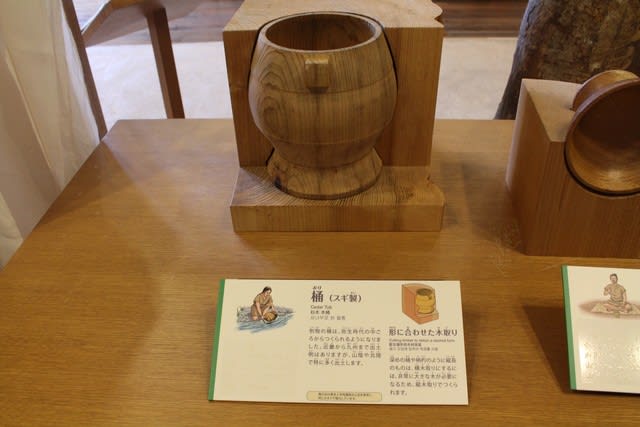

鉄斧のない石斧の時代の建築には多くの労力を必要としたであろう。鉄器の出現は革命的であったかと思われる。

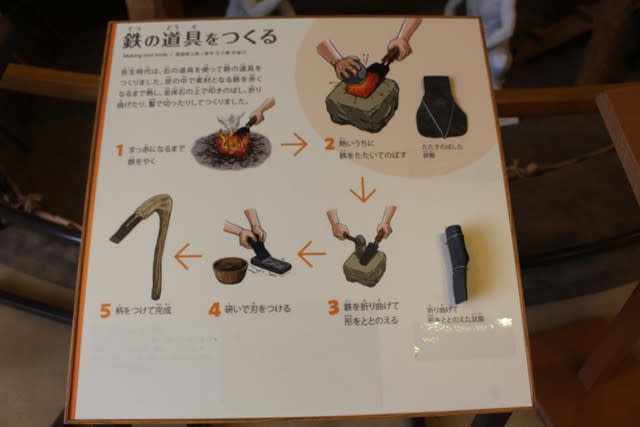

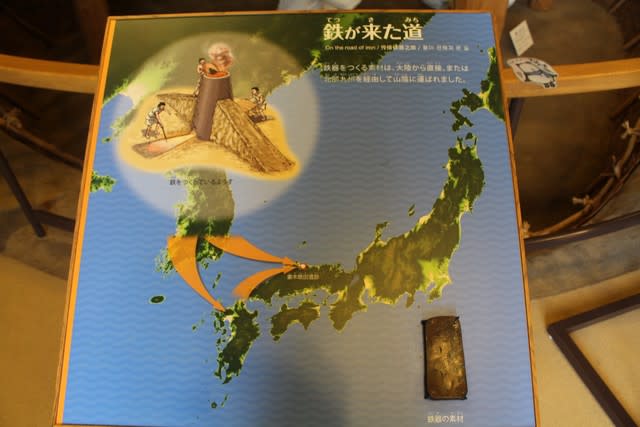

昨日以下のように記していた。『300点を超える鉄器の出土、少なくとも100Kgは超える量であろう。朝鮮半島との交易により入手したであろうことに、大きな異論はないが大量である。考古学的裏付けは何もないが、弥生期から製鉄が行われていたとするのは、荒唐無稽であろうか。』・・・考古学的裏付けは無いと記したが、古墳時代を待たず弥生期に既に、製鉄が始まっていた可能性である。

島根県邑南町日貫の湯谷悪谷遺跡は、山の頂に在る遺跡であるが、そこから弥生後期の竪穴住居跡とともに、近畿地方の土器や鉄滓(スラグ)が出土した。大陸から渡来した鉄器を溶かした時にできる鍛冶滓とは結晶の組成が違い、当時に日本で製鉄されていたことを示す精錬滓であるとの説が存在するという。更に広島県三原市八幡町小丸遺跡の製鉄炉は、平成2-3年の発掘調査の結果、3世紀のものと比定されている。製鉄炉跡の確認・分析の結果、製鉄があったと結論付けているようだ。

そうであれば、列島から大量に出土する鉄器の謎が解ける。中国からの遠隔地である日本列島。半島と比較し遅れているとの印象は、最近の考古学的成果により薄らいできつつある。

<続く>

<続き>

300点を超える鉄器の出土、少なくとも100Kgは超える量であろう。朝鮮半島との交易により入手したであろうことに、大きな異論はないが大量である。考古学的裏付けは何もないが、弥生期から製鉄が行われていたとするのは、荒唐無稽であろうか。

<続く>

今回から妻木晩田遺跡に在る『弥生の館むきばんだ』に展示されている遺物等を紹介する。

弥生遺跡を訪れると、どの遺跡もそうではあるが、広域の交易が行われていた形跡がある。それは各地独自の様式をもつ土器が出土することによる。妻木晩田遺跡もまた各地と交易していた。

妻木晩田遺跡の面積は、吉野ヶ里を凌ぐ広大さである。弥生期有力なクニ(邑)をけいせいしており、魏志倭人伝記載のどの國に相当するのであろうか?

<続く>