今回から数回に渡り鳥取市歴史博物館の展示物を紹介する。場所は鳥取城址・久松山の麓である。

先ず縄文時代の出土遺物から紹介する。

確かな記憶がないが、過去に縄文時代の杓子をみた記憶がないようだが、ココでヤマグワ製の杓子をみた。雑穀のスープを杓子で分けたのであろうか。当然のことながら箸は、まだ登場していない。

採集用の網籠である。キャップションをみて驚いた。蔓やツタを用いていると思いきや、ヒノキの割裂き材を用いていると云う。知恵者がいたものと感心する。

<続く>

今回から数回に渡り鳥取市歴史博物館の展示物を紹介する。場所は鳥取城址・久松山の麓である。

先ず縄文時代の出土遺物から紹介する。

確かな記憶がないが、過去に縄文時代の杓子をみた記憶がないようだが、ココでヤマグワ製の杓子をみた。雑穀のスープを杓子で分けたのであろうか。当然のことながら箸は、まだ登場していない。

採集用の網籠である。キャップションをみて驚いた。蔓やツタを用いていると思いきや、ヒノキの割裂き材を用いていると云う。知恵者がいたものと感心する。

<続く>

<続き>

今回は、古墳時代の展示物を紹介し、鳥取県埋蔵文化財センターの展示品紹介を終えることとする。

須恵器・甕 鳥取県岩美町小畑 小畑3号墳

古墳時代後期 岩美町小畑古墳群

古墳時代後期 鳥取市高住牛輪遺跡

古墳時代後期 鳥取市高住牛輪遺跡

古墳時代中期 鳥取市・本高12号墳

円筒埴輪 古墳時代中期 鳥取市・里仁古墳群

以上で、古墳時代の展示品紹介をおえる。尚、当所には有史時代の遺物も展示されているがそれらは省略し、鳥取県埋蔵文化財センターの展示紹介を終える。

<了>

<続き>

今回は、弥生時代の展示品を紹介する。鳥取県の弥生遺跡と云えば、東の青谷上寺地遺跡(シリーズ初回に出土品紹介済み)と西の妻木晩田遺跡(別途出土品と遺跡を紹介済み)である。

右の2点:弥生土器(遠賀川系土器) 弥生時代前期 鳥取市大桷(だいかく)遺跡

左の1点:突帯文土器 弥生時代前期 鳥取市大桷遺跡

弥生土器は口縁部が外反する壺や、口縁部が開く甕などが特徴で、朝鮮半島の土器の影響を受けて、遠賀川流域で成立したと云われている。突帯文土器は、口縁部に刻み目を入れた突帯が付けられた縄文時代最後の器で、西日本に広く分布している。

以下、四隅突出の梅田萱峯墳丘墓出土の弥生時代中期後葉の出土品である。

以下、弥生時代後期から後期末の出土品である。

鳥取市・秋里遺跡から、弥生時代後期の井戸枠が出土している。

以上で弥生時代の展示物紹介を終へ、次回は古墳時代の展示品を照会する。

<続く>

<続き>

今回は、縄文時代の出土遺物を紹介する。大山山麓は旧石器時代に続き、縄文時代にも人々が暮らした遺跡が知られているようだ。

縄文時代に写真のような、現代でも使えそうな網籠が既に出現していた。

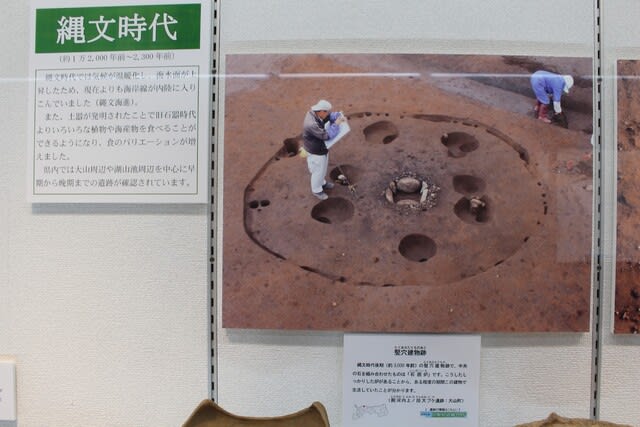

写真は、縄文時代後期(約3000年前)の竪穴式住居跡(大山町・殿河内上ノ段大ブケ遺跡)である。床面中央には石囲炉(いしかこいろ)が設けられている。弥生時代から古墳時代にかけて連綿とつづく、住居の基本形がすでにできていたことになる。

(縄文時代草創期)

(上掲2葉は縄文時代前期遺物但し右は縄文時代後期)

以下、縄文時代後期から晩期にかけての出土品である。すでに弥生時代にも見ることができる品々が出現していたことになる。

杓子が出土すると云うことは、縄文時代後期には穀物を煮炊きすることが始まっていたであろう。

西日本の縄文人も東や北日本の縄文人ほどではないが、いわゆる縄文様式の文様を刻んでいた。

以上で縄文時代の展示品紹介を終え、次回は弥生時代の出土遺物を紹介する。

<続く>

<続き>

今回は、前回と時代が前後するが、旧石器時代の展示品を紹介する。

上掲4葉の写真は全て大山北麓旧石器時代遺跡出土品

大山北麓の下甲退休原(しもきたいきゅうばら)第1遺跡、豊成叶林(とよしげかのうばやし)遺跡、名和小谷遺跡等幾つかの旧石器時代遺跡が存在したようである。旧石器時代といえば、大山は盛んに噴火活動をしていた。我々の祖先は厳しい自然環境の中を生き抜いてきたのである。

<続く>