<続き>

〇タクツァン僧院とチベット仏教:ブータン

(出典:グーグルアース)

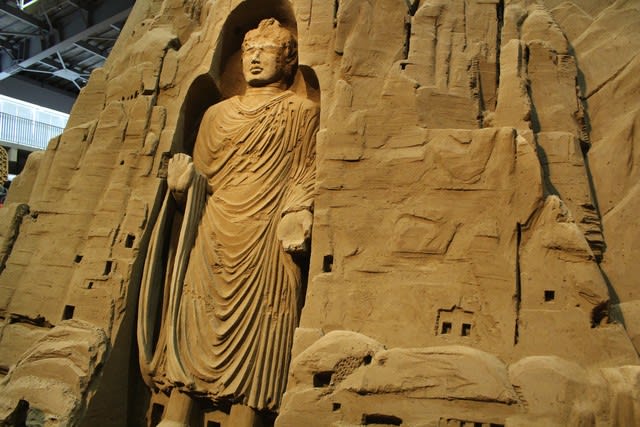

リーフレットによる説明では、『ブータンの国教であるチベット仏教の聖地タクツァン僧院。標高約3000mの断崖絶壁に張り付くように建てられた僧院は1692年に建築され山岳国家ブータンを象徴する光景となっています。

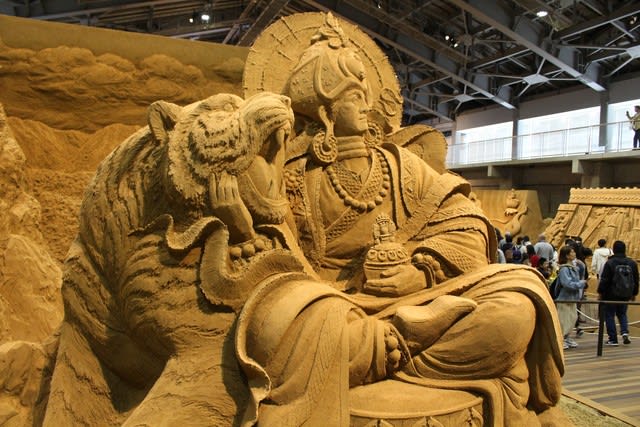

タクツァンは虎の棲み処を意味し、8世紀末に高僧パドマサンバヴァが虎の背に乗って現われ、近くの洞窟で瞑想したことに由来します。国内のみならず世界中から多数の参拝者が訪れる場所です。』・・・とある。

仏教はチベットに至り密教化した。仏教程各地で変質した宗教はないが、日本では葬式仏教と云われるほど、死後の世界にまで影響を及ぼした。釈迦は死後の世界については一言も言及していない。

<続く>