PC98でLAN接続を試したくなり、Windows3.1をインストールしました。

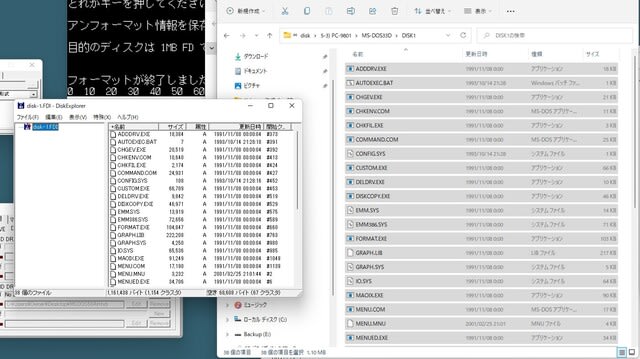

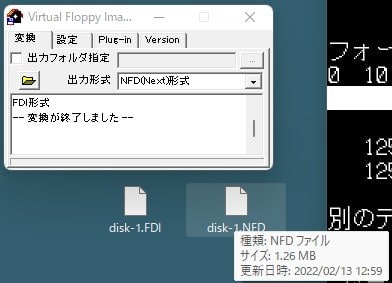

手持ちのWindows3.1はFDD版で、24枚あり一枚一枚挿入は面倒なので

MOに全部コピーし、これでインストールすることにしました。

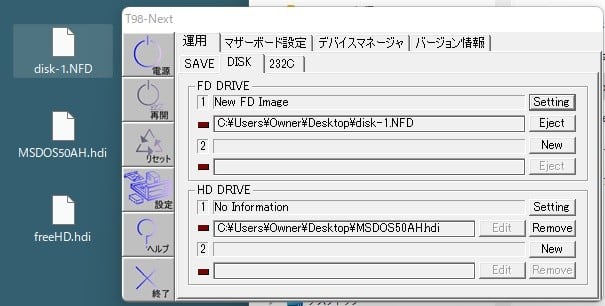

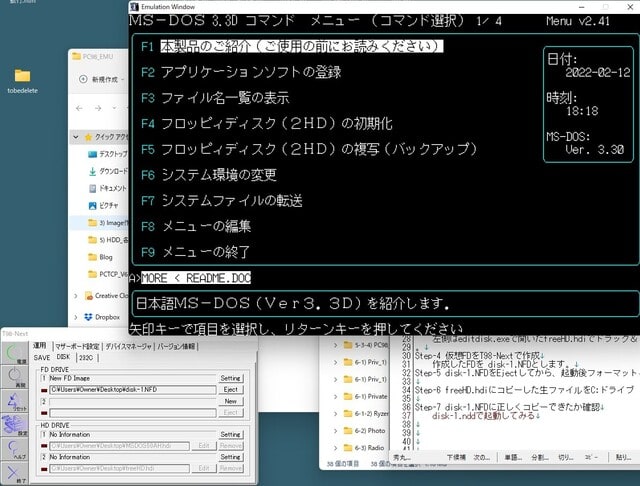

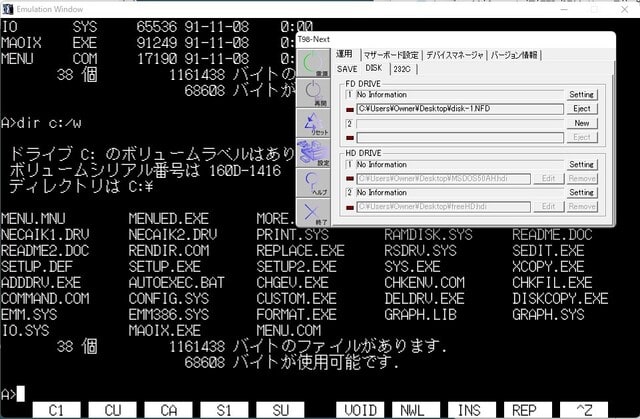

実機にインストールする前に、T98-Nextでトライしましたが、途中で画面が下のように乱れ、継続できません。

色々調べた結果、カスタムセットアップで画面解像度を640x400 16色、16ドットとすることで、

スムーズにインストールが進みました。

この後は問題なく、正常にWindows3.1が立ち上がりました。

これで気を良くして、実機(PC-9801VX, CPUは486に増強)にインストールしようとしましたが、

なぜかTrueTypeのフォントを読み込んで合体する途中でハングアップしてしまいインストールできません。

いろいろメモリー設定を変えてやってもどれもNGです。

原因が分かりません。

それで、仕方なくT98-Nextで作成したWindows3.1のHDIを実機で使うことにしました。

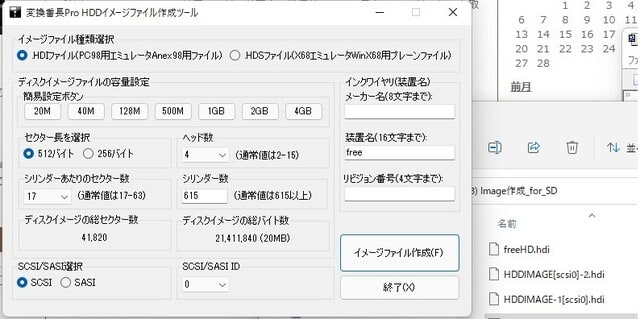

(変換番長はこういう時に便利です)

実機に移植したHDIでWindowsを起動するとサウンドボードに関する警告がでましたが、

無視するとWindows画面になりました。

よく考えると、T98-Nextはsound Boardありの設定になっているのに対し、実機にはボードがないために、

このような警告が出たと思います。

改めて、T98-NextでSoundBoadなしとしてWindowsをインストールし、実機に移植したらこの警告は出ずに、

Windows3.1が起動しました。

後日、Network Boardを挿入し、LAN設定をトライしようと思います。

手持ちのWindows3.1はFDD版で、24枚あり一枚一枚挿入は面倒なので

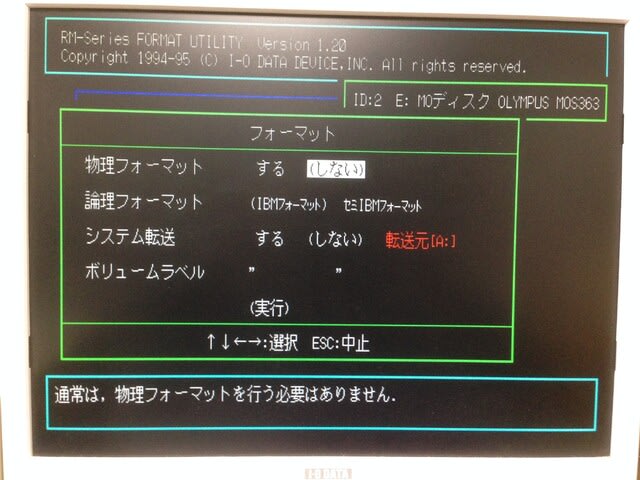

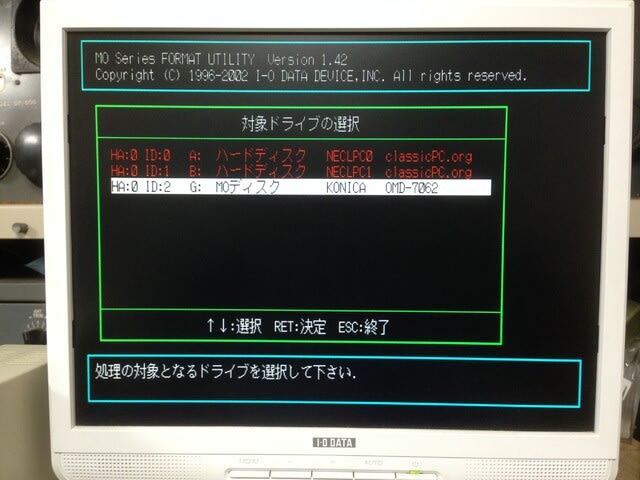

MOに全部コピーし、これでインストールすることにしました。

実機にインストールする前に、T98-Nextでトライしましたが、途中で画面が下のように乱れ、継続できません。

色々調べた結果、カスタムセットアップで画面解像度を640x400 16色、16ドットとすることで、

スムーズにインストールが進みました。

この後は問題なく、正常にWindows3.1が立ち上がりました。

これで気を良くして、実機(PC-9801VX, CPUは486に増強)にインストールしようとしましたが、

なぜかTrueTypeのフォントを読み込んで合体する途中でハングアップしてしまいインストールできません。

いろいろメモリー設定を変えてやってもどれもNGです。

原因が分かりません。

それで、仕方なくT98-Nextで作成したWindows3.1のHDIを実機で使うことにしました。

(変換番長はこういう時に便利です)

実機に移植したHDIでWindowsを起動するとサウンドボードに関する警告がでましたが、

無視するとWindows画面になりました。

よく考えると、T98-Nextはsound Boardありの設定になっているのに対し、実機にはボードがないために、

このような警告が出たと思います。

改めて、T98-NextでSoundBoadなしとしてWindowsをインストールし、実機に移植したらこの警告は出ずに、

Windows3.1が起動しました。

後日、Network Boardを挿入し、LAN設定をトライしようと思います。