PC98用のFD1155Dの予備を何台か持っているのですが、その作動チェックや整備のためにケースを流用しようと考え、外付けの5インチFDDのジャンク品を入手しました。

入手したTsukumo製のTS-FHD MKIIです。 FD1157Dが1台装着されています。

この背面の接続コネクタは36極のセントロニクスなので、PC98本体の50極とは接続できず、コネクタケーブルを作成しないと使えません。

このため、FD1157Dとケースのコネクタの結線を調べ、適切なケーブルを作成することにしました。

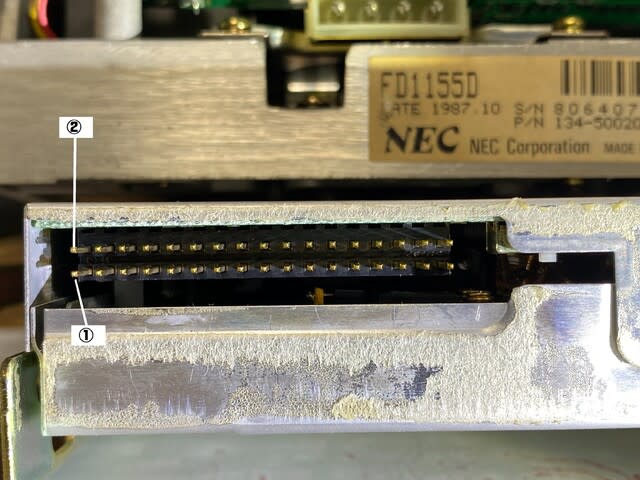

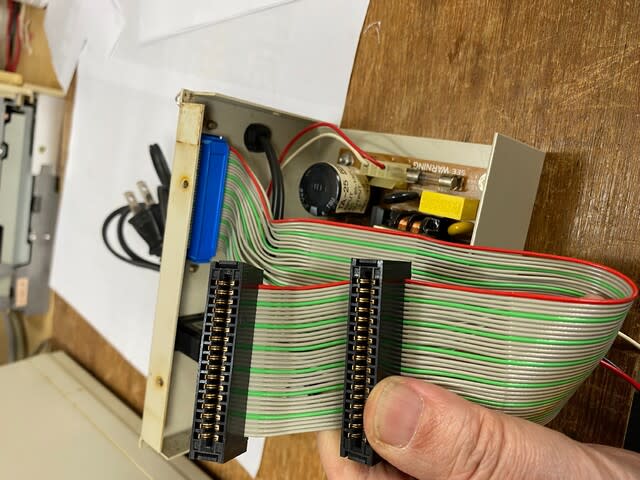

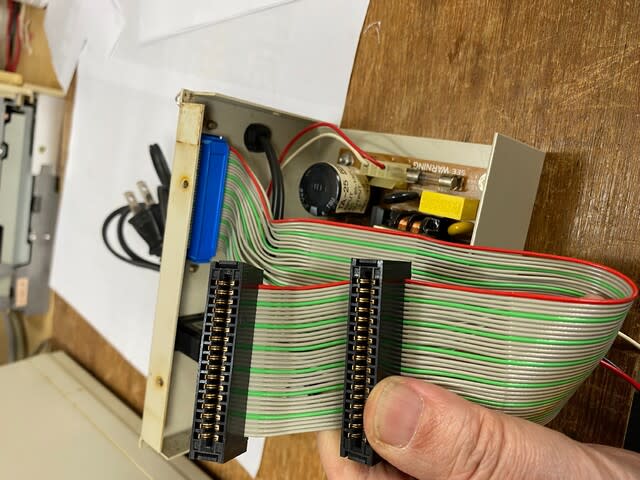

エッジコネクタと内部のセントロニクスのコネクタは34芯のフラットケーブルで繋がっています。(セントロニクスは36極の圧接タイプです)。

フラットケーブルなので、34極のエッジコネクタと36極のセントロニクスのピンの対応は下表のようになります。

(FD1157Dのエッジコネクタのピンアサインは多くのサイトにあるので省略します)。

この表は Edge #2 は36極セントロニクスの#19、#4は#20

.....#34は#35に対応することを示しています。

一方、36極セントロニクスと50極のセントロニクスの結線の方法については

下記の資料を参考にしました。

「工作室の記憶」

https://98epjunk.shakunage.net/index.html

「VFOありFDDの外付け化」

https://98epjunk.shakunage.net/fdd/invfofdd2ex.html

36極と50極の対応表です。

36極と50極のピンの接続

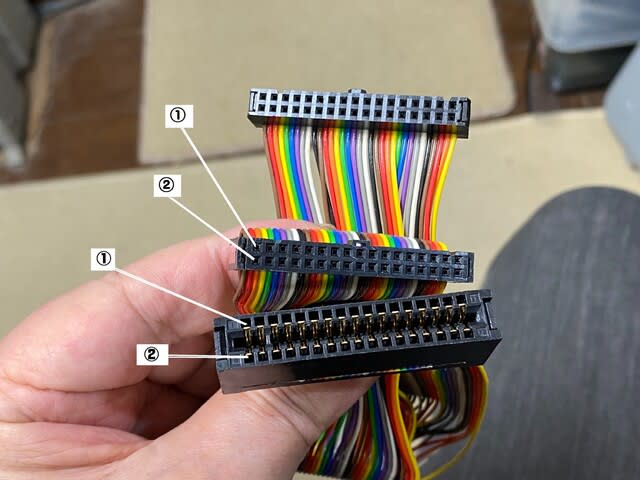

この対応表に従って、それぞれのコネクタを半田付けしました。

36極のコネクタ(オス)です。

50極のコネクタ(オス)です。

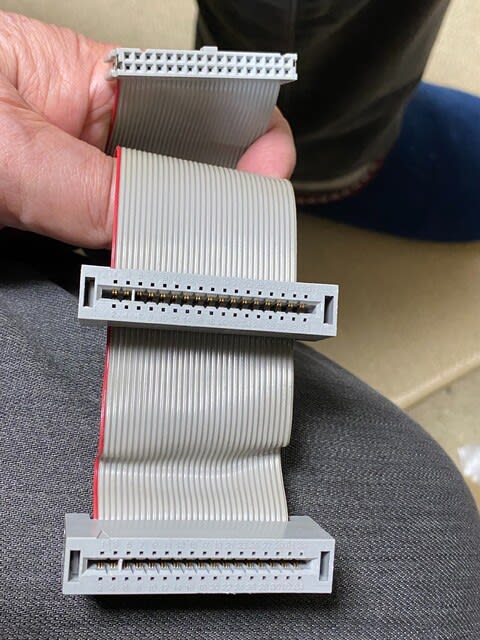

完成したケーブルです。

Tsukumoにもともと入っていたFD1157DをPC98に接続した状態です。

うまく繋がりました。

3台目のフロッピーとして認識しています。(外部とは表示されていません)。

ただ、Read,Writeはできるものの、このFD1157Dは回転音が異常に大きくちょっと問題ありです。

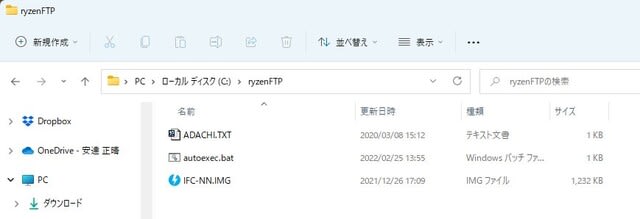

手持ちの2台のFD1155Dをケースに挿入し、テストです。

外付けにも拘わらず、2台とも内蔵と認識されています。

先のFD1157Dでは内蔵とは表示されなかったので、FD1155Dのジャンパーで内蔵、外付けの切替える方法があるのかも知れませんが、特に支障がないのでこのままとします。

入手したTsukumo製のTS-FHD MKIIです。 FD1157Dが1台装着されています。

この背面の接続コネクタは36極のセントロニクスなので、PC98本体の50極とは接続できず、コネクタケーブルを作成しないと使えません。

このため、FD1157Dとケースのコネクタの結線を調べ、適切なケーブルを作成することにしました。

エッジコネクタと内部のセントロニクスのコネクタは34芯のフラットケーブルで繋がっています。(セントロニクスは36極の圧接タイプです)。

フラットケーブルなので、34極のエッジコネクタと36極のセントロニクスのピンの対応は下表のようになります。

(FD1157Dのエッジコネクタのピンアサインは多くのサイトにあるので省略します)。

この表は Edge #2 は36極セントロニクスの#19、#4は#20

.....#34は#35に対応することを示しています。

一方、36極セントロニクスと50極のセントロニクスの結線の方法については

下記の資料を参考にしました。

「工作室の記憶」

https://98epjunk.shakunage.net/index.html

「VFOありFDDの外付け化」

https://98epjunk.shakunage.net/fdd/invfofdd2ex.html

36極と50極の対応表です。

36極と50極のピンの接続

この対応表に従って、それぞれのコネクタを半田付けしました。

36極のコネクタ(オス)です。

50極のコネクタ(オス)です。

完成したケーブルです。

Tsukumoにもともと入っていたFD1157DをPC98に接続した状態です。

うまく繋がりました。

3台目のフロッピーとして認識しています。(外部とは表示されていません)。

ただ、Read,Writeはできるものの、このFD1157Dは回転音が異常に大きくちょっと問題ありです。

手持ちの2台のFD1155Dをケースに挿入し、テストです。

外付けにも拘わらず、2台とも内蔵と認識されています。

先のFD1157Dでは内蔵とは表示されなかったので、FD1155Dのジャンパーで内蔵、外付けの切替える方法があるのかも知れませんが、特に支障がないのでこのままとします。