トマス・ホッブズ『リヴァイアサン (1)』(角田安正訳、光文社古典新訳文庫、2014年)をようやく読み終えた。

途中で旅行をしたり、『ビヒモス』を先に読んだり、クロムウェルやトマス・モアを描いた映画を見たりと、途中で何度も中断したため、3週間以上かかってしまった。

訳文は前に読んだ同じ訳者による『リヴァイアサン(2)』と同様に、きわめて読みやすく分かりやすかったのだが、内容の理解は難しかった。

本書には、原著 “Leviathan” の第1部「人間について」(“Of Man”)が収録されている。

ホッブズは、政治的共同体(commonwealth)の成立を人間の本性から説き起こす。

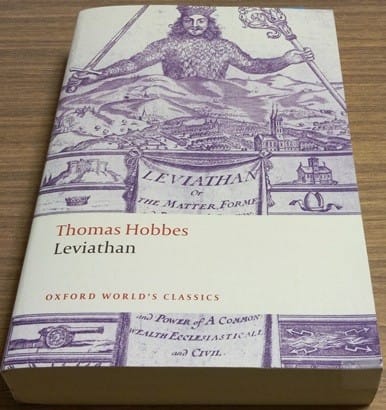

人間は、共通権力 (common power) が存在しない自然状態(natural condition)にあっては、万人の万人に対する戦争状態(condition・・・called war;as if of every man, against every man)に陥ってしまう(角田訳216-7頁、Oxford World's Classics,“Leviathan”, p.84)。そのため人々は、自己保存の権利(自分の生命や自由を守る権利)を一人格(one person,角田訳278頁~)に譲渡する契約に合意するのだが、本書に収録された第1部では、その前提となる人間の本性を分析し、人間の諸々の情動から演繹的に共通権力(common power)さらには政治的共同体(commonwealth”, “Leviathan”)が成立するに至る前提が論じられる。

第1部の読み方については、訳者が「解説」で示した提案(読み飛ばし方)が説得的である(305頁~)。もしぼくがこの「解説」を先に読んでいたら、本文を読むことをスルーしてしまったかもしれない。

読み終えたぼくの感想でも、第1章から第12章までは序章で、第13章「自然状態」からがクライマックスというか、高校世界史で得た知識、すなわち近代自然権思想と社会契約説の創始者という紋切り型のホッブズ理解を原典によって確認する部分といえる。

今のぼくには時間が有り余っているので、愚直に第1章から第16章まで順番に読むことにした。

第1章「感覚」(sense)から始まり、感覚をもった人間が「想像」し(第2章 imagination)、ついで人間相互間で言葉やサインを伝達する=「話す能力」を取得し(第4章 speech)、言語能力と論理的思考が可能となったことによって「推論と学問」が発展する(第5章 reason and science)。

第6章「意志的な行動の契機としての情動・・・」(passions)からは第2楽章に入る。動物は生命維持のための様々な運動を行う。人間は心に何かを思い描くことによって意識的な運動を始動させる。始動の契機となるのは欲求(appetite)、欲望、愛着、反感、嫌悪、期待、憂慮などの情動(passions)である(97頁)。

ホッブズが摘示する情動の項目には圧倒される(それぞれの関連性は理解の限りでなかったが)。

すなわち、希望、絶望、恐れ、気概、憤慨、自信、義憤、善意、博愛、物欲、野心、小心、大様、豪勇、吝嗇、親切、情欲、色欲(“luxury” にこんな意味があるとは知らなかった)、熱愛、復讐心、好奇心、信仰・迷信、恐慌、感興、虚勢、無力感、涙、恥、不遜、憐憫、冷淡、そして熟考(deliberation)の末に、最終的な欲求として意思(will)が生じる(97~106頁)。

ホッブズの議論において一番重要なのは、(社会)契約の基本要素となる「意思」(will)だが、「恐れ」(fear)も重要な情動だろう。人間が生命維持=自己保存のために必要な行動を各自が自由勝手に相手方に対して行使したなら、各自は相手方からも同じ行動(攻撃)を受ける恐れがある。この恐れを回避するために、人間は自己保存のための権利を放棄し、共通権力に譲渡することになるのだから。

第8章「知力・・・」(intellectual)では、知力、想像力、判断力の優劣が論じられる。興味をひいたのは、「内心の思考にタブーはない」と言い(126頁)、並々ならぬ虚栄心(行きすぎた自尊心や自負心)は錯乱の原因となる情念であると言っている個所である(131頁)。

そこにはキリスト教(カトリック)の倫理観からは独立した近代人の倫理が示されており、後半は、中島敦の「李陵」だったか「山月記」の、尊大な自尊心のために身を滅ぼして虎になってしまった男を思い起こさせる。

第9章「学術分野の分類」、第10章「権力と位階」、第11章「行動様式」は、各々がここで論じられている意味を理解できなかった。第12章「宗教」も重要なのだろうが、同じく理解できなかった。そして最終楽章の第13章~第16章になる。

第13章「人類の自然状態」(natural condition)。

造物主は人間を能力において平等な存在として作った。しかしすべての人間が平等であると、自己保存という目的のための行動を万人がひとしく目指すことになり、他人はすべて敵となり、人は常に相手方から襲撃されることを恐れながら生きるしかない。

万人を畏怖させる共通権力が成立しない限り、人間は戦争状態すなわち万人の万人に対する闘争状態に陥ってしまう。

共通権力が存在しないところでは、正・不正はすべて各々が自分で判断することになるから、万人に共通の(正・不正の判断)基準は存在しない。共通権力のないところには法も存在しないから、正義も不正も存在しない。私の物とあなたの物の区別も存在しないから、所有(propriety)も支配(dominion)も存在しない。

このような戦争状態から人々を解放し平和な生活にするために、理性(reason)は平和の要目たる自然法を教える(suggest)。

第14章、第15章は「自然法」(laws of nature)の内容である。

人は自分の生命を維持する目的で、自分が有する力を自分の判断と理性に従って発揮する自由を有する。この自由を自然権(jus naturale)という。

自然法とは、理性によって発見された人間の行動規範である。人々の自己保存という目的を実現する手段として平和を命ずるのが自然法であるとも言うことができる(272頁)。

自然法は、人が他人の生命を奪うことを禁じている。自然状態において各人はすべてのものを自由に扱う権利を有するが、理性=自然法は、まず第1に、各人が平和を求めて努力することを要求する。

次いで、第2の自然法は、各人に、相手方に許容するのと同じだけの自由を許容する。すなわち(他の人々の同意を前提として)、各人は、すべてのものを自由に扱う権利を放棄しなければならない。その目的は各自の生命を守るためである。平和を乱す権利を第三者に譲渡することを命ずるのが第2の自然法であるとも言い換えられる(248頁)。

第14章では、契約(の有効、無効)、権利の放棄、宣誓の意義などが語られるが、わが契約法と同趣旨のこともあれば、何のための議論か分からないところもある。無償の贈与(gift)についての興味深い言及もある(231頁~)。「贈与されたものだから返さなくてよい」と嘯いていたどこかの法科大学院生に読んでもらいたい。贈与は民法が定める契約類型の中でもっとも奥深い契約なのである。

第15章は、第3の自然法から第19の自然法までが続く。

第3の自然法は、契約は履行されるべしというものである。これなしには、万人の万人に対する戦争状態は解消されない。正・不正(justice,just and unjust)および所有権(propriety)が確立するためには、処罰されるという恐怖心によって契約の履行を確保する強制力(coercive power)すなわち政治的共同体(commonwealth)の成立が必要である。

以下、第4の自然法として「報恩」、第5「協調性」、第6「赦し」・・・と第19の自然法まで続くのだが、訳者の「解説」が、ひとまず第3の自然法まででよいと書いている(311頁)のに便乗して、ぼくも第3の自然法で終わることにする。

第16章「人格・・・」(person)においてホッブズは、人格には自然的人格(自然人だろう)と人為的(擬制的)人格(法人のことだろう)があるという。

この章でホッブズは、政治的共同体が成立した場合の、政治的共同体(訳者は時おり「国家」という訳語もあてる)とその共同体の個々の構成員との関係を論ずる前提作業をしているように読める。

政治的共同体も一つの人格であるが、それは必ずしも一個人(君主)である必要はなく、人民全体(選挙人団)であったり(人民主権)、議会構成員(議会主権)であったりすることを排除するものではない。したがって『リヴァイアサン』を執筆した1650年頃の時点において、ホッブズは君主主権を主張したわけではなく、人民主権や議会主権の可能性も排除してはいなかったと思う。

晩年に書かれた『ビヒモス』(1670年代の執筆)では、明らかに君主主権を支持し、議会主権、人民主権を排除していると読めるが。

--こんなことを書きながら、ぼくは大学2年生の時に、当時の自分には力不足だったにもかかわらず履修した「日本近代法史」という科目で、中村雄二郎、丸山眞男、石田雄氏らの論文を読んで、報告レジュメを作成していた頃を思い出した。定年を控えた身辺整理の際にそのレジュメが出てきたのだが、いずれも長々しい要約程度の内容であり、読み返すのも恥ずかしかった。

今回の『リヴァイアサン』第1部も、同じ長々しい要約ではないかという思いが湧いてくる。しかし、ただ読むだけで済ませたのでは呆けてしまいそうなので、とにかく何かを書いておくことにした。

ホッブズの意図したとおりに彼のロジックを理解できたとは思わないが、随所で印象的な文章や指摘に出会うことができた。例によって、ランダムに記しておく。

「合理的な」(rational)という言葉の語源は、ラテン語の“rationes” で、「金銭勘定書」の意味であったという(65頁)。これなどはトリビアではあるが、ぼくの辞書(プログレッシブ英和中辞典)の語源欄には載っていなかった。「合理的」というのは便利な言葉だけれど、実は何も言っていなかったり何も論証していないことが多いが、もともとが金の勘定書のことだと知れば腹も立たない。

ホッブズは、分割が不可能な場合や共同使用が不可能な場合に、くじ(lot)による決定の正当性を説く(269頁)。

最近の選択的夫婦別姓論に対する(ためにする)批判として「子どもの氏はどうするのか」というのがある。確かに夫婦の氏で合意できない夫婦が子どもの氏で合意できるとは思えない。家裁裁判官が決めるという提案もあるが、家裁の裁判官にそのような能力があるとも思えない。前にも書いたが、「くじ」は法律問題の解決策の一つとして本気で検討してよいと思う。

2021年9月10日 記