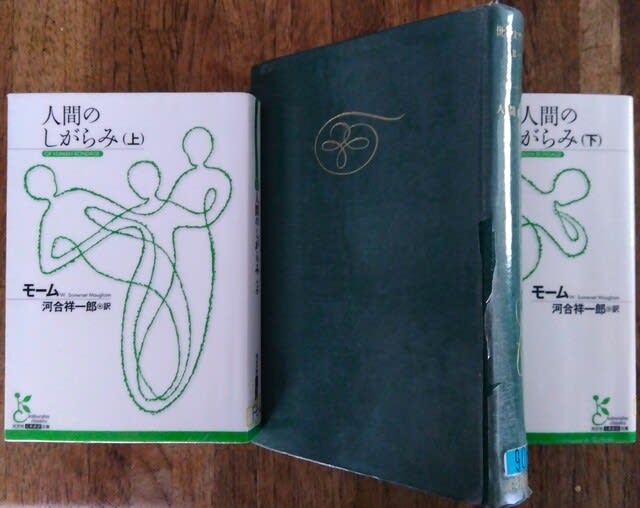

サマセット・モーム「人間のしがらみ」 (河合祥一郎訳、光文社古典新訳文庫、2022年)を図書館から借りてきた。「序文」(上巻)と「解説」(河合)だけを読んだ。これまで「人間の絆」と訳されてきた “Of Human Bondage” の新訳である。

かつてこの原作を映画化した「痴人の愛」を見、金星堂の要約版を読んだが、あの内容のどこが「人間の絆」なのかと違和感を感じた。とくに映画「痴人の愛」のミルドレッド役ベティ・デイビスの鬼気迫る演技が衝撃的で、あんな女との交渉のどこが「絆」なのかと思ったのである。その頃のぼくは「絆」というのは、「被災地の人々との絆」というような、人々の「連帯」といった意味だと誤解していた。

そこで、現役教師だった10年ほど前に、大学の入試業務の折に同席した英文科のD先生にこの疑問をぶつけてみた。D先生は、「絆」にはもともと「しがらみ」とか「腐れ縁」といった意味があるのですよと教えてくれた。家に帰って「広辞苑」を引いてみると、たしかに「絆」の語義には「①馬、犬、鷹など動物をつなぎとめる綱。②断つにしのびない恩愛、離れがたい情実。ほだし」とあって、逆に「人々の連帯」などという肯定的な語義は出ていなかった。

それ以来、ぼくは「人間の絆」の「絆」は、「広辞苑」のような否定的な意味での「絆」、換言すれば「しがらみ」とか(原題の “Bondage” の直訳のままの)「束縛」ということで納得していたが、最近書店の本棚で「人間のしがらみ」と題した本書を発見した。

「訳者あとがき」(下巻654頁)によると、“Of Human Bondage” を日本で最初に訳した中野好夫(現在では新潮文庫、上の写真)はこの「広辞苑」的な意味で「人間の絆」と題したのだが、最近では「絆」は(本来は誤用なのだが)人々の「結びつき」「つながり」といった肯定的な意味でも使われるようになり、東日本大震災以降その傾向が爆発的に広がったので、このような時代の変化に対応するために新訳では原意に即して「しがらみ」と訳すことにしたと言う(下656頁)。なお最近では、この肯定的な意味も「絆」の語義に加える国語辞典が出てきたという(「新明解国語辞典」など!)。

河合訳は版面もすっきりしていて読みやすそうだが、「人間の絆」の完訳版を読む気力は今のところはない。中野訳の新潮文庫版(第1巻)には収録されていない「序文」だけを読んで済ませた。なお、この「序文」にはマルタン・デュ・ガールへの言及があって驚いた。前に書いたが、ぼくは「ランべスのライザ」や「人間の絆」(後には「要約すると」)に描かれたロンドンの貧民窟ランべスにおける医師モームの体験を読んで、デュ・ガールの「チボー家の人々」の若き医師時代のアントワーヌを想起したのだった。「チボー家の人々」は1922年から40年にかけて発表されたというから、影響があったとしたら、「ランべスのライザ」(1897年)や「人間の絆」(1915年)が「チボー家の人々」に影響を与えたのだろう。

この「訳者あとがき」で、「人間の絆」の要約版(Pocket Books, 1950年。「小さなカンガルーのマークが入ったペーパー・バック」と朱牟田夏雄が紹介していた)の邦訳があることを知った(下658頁)。

つぎがその邦訳、「人間の絆」(縮刷版、大橋健三郎訳、河出書房・世界文学全集、1964年)である。これも図書館で借りてきた(上の写真の真ん中、濃緑色の本)。

これは出版社の求めに応じてモーム自らが本来のものを約3分の1の長さに圧縮した要約版の翻訳である。本書に訳出された「(縮刷版のための)序」をみると、出版社の求めに応じてというより、モーム自身が多くの読者に読んでもらうためには新書版サイズに縮めたほうが売れるだろうという判断から縮刷版を作成したようである。

モームは、「人間の絆」を執筆当時は、サミュエル・バトラー「万人の道」の影響を受けて半自伝的な小説を書かねばならないとの思いに駆られ、読者のためではなくモーム自身が自らを呪縛するものから解放されるために書いた部分もあり、読者にとって必要のない部分を削除した「縮刷版」の形で読者が読書の楽しみを見つけてくれるならそれでよいと書いている(2、3頁)。大橋訳の最初の10ページ程度を読んでみたが、このあたりは完全版とほぼ同文であった(※と思ったが、後日正確に対比してみたところかなり違っていた)。

さしあたっては、この縮刷版でも今は読む気にならなかったので、モームの「序」と巻末に付された小島信夫の「解説」だけを読んだ。この「解説」で小島は(要約版の)本書の内容をさらに要約しつつ、所々に小島の感想を挿入しているので、「人間の絆」の概要をわずか1、2頁で知ることができる。もし読んでみようと思ったら、大橋訳の圧縮版にするか、読みやすそうな河合訳の完全版にするか、迷うところである。ホッブズ「リヴァイアサン」第4部も、中公バックス版の抄訳より、河出書房「世界の大思想」の完訳のほうが結局は早道だった。

つぎは、モーム「お菓子とビール」(行方昭夫訳、岩波文庫、2011年)である。

これも最近上田勤訳(新潮文庫)で読んだばかりだから、本文は読まずに訳者による「解説」だけを読んだ。彼によれば、「人間の絆」ではなく「お菓子とビール」こそがストーリー・テラーを自認するモームにふさわしい小説だと言う(319頁)。この「お菓子とビール」は紙面もすっきりしていて読みやすそうなので、次にいつか読む気になった時には岩波文庫版で読んでみよう。挿し絵が入っていればなお良かったのだが(イギリスには挿絵入りの版があるらしい)。

そしてもう1冊、モーム「サミング・アップ」(行方昭夫訳、岩波文庫、2007年)も借りてきた。

これもまた最近新潮文庫版「要約すると」(中村能三訳)を読んだばかりなので、本文はスルーして、「訳者解説」だけを読んだ。

訳者は、日本最初のモーム翻訳である中野好夫訳「雨」が1940年に岩波文庫から出版されて以降、戦後の1950年に三笠書房から「モーム選集」が刊行された頃からモーム・ブームが始まり、大学の教養課程の英語講読のテキストとして使用されたり、大学入試にもモームが頻出したのでモームは予備校でも引っ張りだこだったと回想する(358頁、367頁にも同旨の記述)。なかでも「サミング・アップ」は頻出だったという(朱牟田夏雄訳注の対訳本があったらしい)。

訳者によれば、「現在60代、70代の人にとってモームは受験英語に結びついてではあるが、鮮明に記憶されている。そのような英米作家は彼(モーム)の他にはいない」という。この岩波文庫版が出た2007年当時ぼくはまだ50代の後半だったが、ぼくが予備校生活を送った1968、9年頃はまだモーム人気は続いていて、ぼくは駿台予備校の奥井潔先生の授業でモームと出会ったのだった。

※ 大橋訳「縮刷版」の小島信夫解説も、モームの小説やエッセイは一時期わが国の大学入学試験で最も多く出題されたが、それはモームの小説が人生的、常識的、かつユーモアがあったからであると書いている(河出・世界文学全集454頁)。

モームが1950年代から1970年代初頭までの大学受験生という期間限定、対象者限定のブームだったこと、そしてぼくもまさにその時期の受験生だったことを幸運に思う。老年になった今でもモームはぼくのなぐさみーーまさにモームの言う「老人には老人の償い(埋め合せ)がある」(「作家の手帳」)を実感できるのだから。

2025年4月16日 記