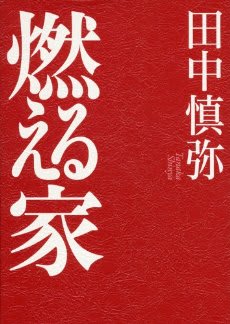

田中慎弥の『燃える家』は平成の小説文化の金字塔といっていいだろう。

「純情」「純喫茶」「純文学」といった純の中味が胡乱になっている近頃、小説界において「純文学」はしかと存在するし芥川賞は直木賞とは全然違うのだ、という旗を揚げたような傑作である。

ドストエフスキーの重苦しさと世界への関心、三島由紀夫の精緻な展開力を併せ持ったようなテーストで、しかし田中慎弥は田中慎弥であるという独自性が光っていて読みはじめたらやめられなくなった。ドストエフスキーの重苦しさといっていいがドストエフスキーにはない華やかさがある、金閣寺を燃やした三島由紀夫的華麗さが…。

読書子diceさんは、

「えらく厭な気分になる小説。この分量(587ページ)でこの読後感はちょっとオススメできません。鳩とか蟹とかババアとかしつこく出てくるけどぶっちゃけ読み解ききれませんでした。登場人物全員好きになれん、共感度ゼロ。」とおっしゃる。

diceさんが抱いた嫌悪感の量を同じくらい小生は好感度と感じたようだ。

田中さんの芥川賞受賞作『共喰い』は手練れの文体だがこういううまさはほかにないこともないと思った。セックスにおける暴力、父親への反抗といったテーマも重いだけでそう珍しいものとも思えなかった。

『燃える家』も『共喰い』の暴力を引き継いでいるがそれは権力、ないし名状しがたい力、あるいは目に見えない神の力(作者は信じていない)、というふうな奥行を獲得している。

徹と相沢、女学生二人がグルになって女教師を監禁して強姦する暴力を手始めに力は徹の実の父である某大物政治家へ及んでいく。

田中さんは出身地山口県の地の利をすべてこの作品に注ぎこんだともいえる。

某大物政治家と組む首相は十分安倍首相を連想させる。

背景に当地が伊藤博文、山県有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一、岸信介ら首相を大勢輩出した権力濃厚の地であるという認識があろう。

天皇に関しては壇ノ浦の安徳天皇入水事件を生かしている。これにより天皇の血筋は絶えて今の皇居は嘘であるというトーンも匂わせる。それが終盤の華である赤間神社の先帝祭に山場を持って来たことに通じるのだろう。

「燃える家」は表向き、赤間神社の騒動、落雷、蟹の跋扈、徹の死であるが実は天皇家を象徴とした力を燃やしたいのではないか。

枝葉末節ではあるが、キリストとビン・ラーディンとの髭の共通性などクリスチャンに対する挑戦とも思える視線は小技として秀逸、ブラックユーモアといっていい。

強姦された女教師のキリスト教者としての不徹底ぶりはよく書けている。山本七平が「日本教徒キリスト派」と称したような味わい。

けれど強姦の精神的後遺症については精緻・繊細な心理描写がなされ同性でもこれだけ切り込めないのではないかとさえ思う。ひとつの大きな柱となっている。

徹自身も着物で作られた世界の中に取り込まれていた。世界の真ん中では、裸の守園の上に、金色の糸を全身に絡みつかせた倉田が重なっていた。金色の巨大な世界の複雑で急激な時間や事件や地形に比べ、守園の白く小さな体は柔らかく波を打ち、高く盛り上がったかと思うと、ここから先は下るのだと分からないまま谷間へ向って下降してゆき、自由に伸び縮みして表面にかすかな影をつくり、すぐにまた白く輝いたりした。あたりに満ちている白い光は守園の皮膚そのものの光であり、世界が金色に見えるのもこの光を反映してのことだった。(第十章 破壊と光より)

文体は観念的かと思えば写実的、時と場合により千変万化する。この箇所は優美である。

会話は日常ではありえないほど思惟的であるのだがこの小説のなかではリアリティがあって納得してしまう。

この文体、この小説でしかこの内容は表現できないと感じさせるところに本書の並みはずれた高さがあると思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます