TPPの交渉が始まった。ニュースでは相変わらず農業分野などでネガティブな情報を流し、農業団体に支援された自民党員が交渉が行われているマレーシアに乗り込んで、交渉の担当官にプレッシャーを与えている映像も流されている。結果として、TPPへの参加が良いか悪いのかは現時点では分からないが、論理的な思考で明らかに出来る部分もあるはずだ。TPP参加の是非を議論するのは専門家に任せるとして、その交渉参加への決断が遅れたことに対する是非を考えてみたい。

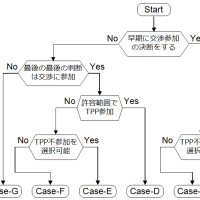

まず、フローチャートにして整理してみると分かりやすいだろう。

最初の選択肢は「早期に交渉参加の決断をする」であり、この判断で「Yes」であれば、少なくとも交渉の結果勝ち取る条件は早ければ早いほど有利な条件となる可能性が高いことは明らかである。言い換えれば、早く判断したことで、交渉の結果が不利となることはあり得ない。次に、この先の選択肢は「交渉の結果が許容範囲であるため、TPP参加を決断」であり、「Yes」を選択するケースは最もHappyなシナリオで、早期判断で好条件を勝ち取ってめでたく「TPP参加」に至ると言うものである(Case-A)。しかし、ここで「No」となる場合もある。つまり「交渉の結果が許容範囲でない」という状況である。この先の選択肢は「TPP不参加を選択可能」であり、ここで「Yes」であれば、「参加条件が国益に沿わないから不参加」に至る(Case-B)。これはHappyとは言いがたいが、少なくとも早期に交渉参加を決断したことが悪い結果につながってはいないことは確かである。ところで先の条件判断で「No」についてはどうか?これは「参加条件が国益に沿わないから参加したくはないが、もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというものである(Case-C)。これについては後ほど議論する。

次に、一番最初の条件判断で「No」を選択する場合を考える。つまり、「早期に交渉参加の決断をぜず、ずるずると交渉参加判断の時期が遅れる」という事態である。この場合に漏れなく付いてくる状況は、「既に早期交渉参加組みが多くの決定を行っており、仮に交渉参加を決断しても、早期判断に比べ相対的に日本に不利な条件が確定済みとなっている」という状況である。このルートにおける次なる条件判断は、「結局、最後の最後の判断は交渉に参加である」である。ここで「Yes」の選択の場合、つまり遅ればせながらの参加となる場合、次の条件判断は「交渉の結果が許容範囲であるため、TPP参加を決断」である。ここで条件が許容範囲で参加を決断する「Yes」の場合を考えてみれば、「結果的に許容範囲の条件を勝ち取ってTPP参加となるが、決断の遅れに伴い勝ち取った条件はCase-Aよりは不利である(Case-D)」というものとなる。ここで「No」であれば、「交渉の結果が許容範囲でない」という状況であるが、先ほどの例と同様で、この場合には次の選択肢「TPP不参加を選択可能」に対し、「Yes」であれば、「参加条件が国益に沿わないから不参加」に至る。ただし、これはCase-Bとは微妙に意味が異なり、「(今となってはどう転んでいたかは分からないが)ひょっとしたら早期に交渉開始していれば好条件で参加を決断できたかも知れないが、結果的にTPP不参加を決断(Case-E)」というものである。「たら」「れば」を言えばきりがないが、愚痴りたくもなるストレスがつのる結果である。一方で、条件判断で「No」の場合は「もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというものであるが、これもCase-Cとは微妙に意味が異なり、「もはや逃げ切れない状態で已む無く参加ではあるが、(今となってはどう転んでいたかは分からないが)ひょっとしたら早期に交渉開始していれば好条件で参加となっていたかも知れない(Case-F)」というものである。最後に残されたルートは、結局最後まで一貫して「TPP交渉不参加を貫く(Case-G)」というものである。

さて、ここまで整理したところで、この「Case-Gを選択して良かった」というケースがどの様な場合かを考えてみたい。もし仮に、交渉の結果、「許容範囲の条件を勝ち得たのでTPP参加」というCase-AないしはCase-Dであれば、これは「TPP交渉不参加を貫く」というCase-Gは裏目に出ていることになる。また、「参加条件が国益に沿わないから不参加を最終的に決定」というCase-BないしはCase-Eであれば、様々な選択肢を手にしたが結局、TPPに参加しないという選択ができたのだから、決してCase-Gに比べて悪い結果ではない。後になって、「交渉に参加していたらどうだっただろう?」などと迷わなくて良いだけ、寧ろCase-BないしはCase-Eの方がCase-Gより好ましいと考えるのが自然である。となると、Case-Gは「参加条件が国益に沿わないから参加したくはないが、もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというCase-C及びCase-Fよりは結果的にはましだったというシナリオが導かれる。ただし、Case-Cであれば明らかに「最後までTPP交渉不参加を貫けば良かったのに・・・」という結論になるが、Case-Fに関しては「最後までTPP交渉不参加を貫けば良かった」のか、「もっと早く決断してCase-Aに導くべきだったのか」は判断が付かない。だから、Case-Cにならない限り、仮にCase-Gになったとしても本当にそれで良かったのかは明らかでない。

ところで、各ケースはあたかも同じようにその状態への到達可能性を前提で議論したが、本当にこれらのケースは状態として有り得るのだろうか?例えばCase-Gは簡単に「TPP交渉不参加を貫く」と書いてしまったが、これは条件判断「結局、最後の最後の判断は交渉に参加」に対して「No」を選択した結果なので、「最後まで何と言われようと、交渉に参加の圧力を突っぱね続けることができる」という前提が必要となる。これは本当に有り得るシナリオなのだろうか?

以上、色々とシナリオを吟味したが、興味深い論点を整理してみよう。とりあえず、下記の3つはどうだろう?

(A)好条件(例えば早期参加)で交渉すれば、国益に合致する条件をかちとれるのか?

(B)交渉参加後にTPP参加は国益に反すると判ったときに、TPP不参加を選択可能か?

(C)最後まで交渉参加の圧力を本当に突っぱね続けることができるのか?

上述の(A)は、これは「やってみなければ分からない」というのが正直なところだが、努力次第で結果を変えることが出来るという性質を持ち合わせる。次に(B)であるが、以前、民主党政権時代に前原誠司氏が「イザとなったら、嫌なら抜ければ良い」と発言して「出来るわけないだろ!」という反論の集中砲火を受けた。勿論、決着は付いていないのだが、私に言わせれば答えは簡単である。答えは、「交渉を途中で抜けることは出来ないが、最後に国会で『批准』しなければ、等価的に『TPP不参加』と同じ」である。政府は国会に「TPP参加」の批准要求をかけるが、「TPP参加は国益に背く」が共通認識となっているのであれば、与党が党議拘束をかけずに採決を行えば批准などできずにTPP参加はお流れとなるのである。何をもめているのか知らないが、これで十分ではないのか?意味不明である。そして最後の(C)であるが、これはTPP反対派は何か勘違いしている。この点を整理してみよう。

今現在の状況を振り返れば、自民党、公明党の政府与党がTPP交渉の参加を決断した。日本の報道機関は少々勘違いしている部分があるのだが、ジャーナリズムなるものは反体制であることが重要だと思っているから、政府与党の方針であるTPP参加を目指した交渉参加に対し、農業関係者や医療分野などで「TPP参加は弱者苛めだ!」というスタンスで政府与党の足を引っ張っている。しかし、例えばTPP交渉が完了してTPPが始動し、日本だけが高い関税で不利な状況に追い込まれ、輸出産業界が振るわずに景気が一気に冷え込み、失業者が増えるなどという状況になれば、マスコミは「TPPに参加していれば、こんなことにはならなかった!」と言うだろう。さらには、保護されたままの農業分野も、結局、何も変わらずにジリ貧が更に加速し、農家の平均年齢が70を勇に超える事態になれば、「そもそも、TPPを回避してぬるま湯に浸かっていたから悪い」と非難轟々となる。中国包囲網のひとつの手段とTPPを考えているアメリカからすれば、日本の不参加で不満が募り、日米同盟に歪がでてそこを中国に突かれ、尖閣を中国に占領などされようものなら、「やっぱりTPPは参加しておくべきだった!」となるかも知れない。冷静に考えれば、TPP参加で困るのは農家よりも農協などの利権団体である。さらには、日本医師会などを含め、自民党の集票マシンと化している団体を守るためにTPP反対を唱えている人が殆どだから、流れが少しでも変わればマスコミは一気に「TPP参加すべし!」の大合唱に流れる。その代わり見の速さはこれまでも経験済みなはずである。この様に考えれば、農協や日本医師会などの利権団体が最後まで隠せない限り、最後まで交渉参加の圧力を突っぱね続けることができるなどあり得るはずがない。だから、結果的に(B)でTPP不参加を選択可能(と等価)である限り、何処かでTPP交渉参加する選択はCase-Gよりも明らかに良い判断だし、(C)で最後まで逃げ切れないということはCase-Gというのは実際には「選択不可能な選択肢」ということになる。

この様に考えれば、真の意味でTPP参加が国益に適うのか反するのかに関係なく、より早い段階で交渉参加の決断をするというのが「正解」のはずである。TPPのメリット、デメリットを何処までも議論し続けて、交渉参加の決断を遅らせるのは「確実に国益に反する」と言えるのではないかと考える。

実際、今回の交渉参加により、かなり不利な状況に追い込まれているという現実が見え始めてきた。しかし、それは「即座にTPP交渉脱退」を指し示すものではない。利権集団に操られて、マレーシアまでプレッシャーをかけるポーズを示すために出かける暇があったら、もっとやるべきことがあるだろう。成長戦略の中で、どの様に農業問題を扱い、どの様にジリ貧の農業を立て直すかを考えることもなしに、物見遊山でマレーシアまで出かけていく馬鹿が何処にいる。

彼らが何処で道を誤ったのかは明らかである。論理的な議論の前に「最初に結論」を定め、後からその結論に導くための屁理屈を捏ねくり回したからである。国会議員に求められるのは、論理的な思考であり、後付の屁理屈ではない。だから、今はどれだけポジティブな議論ができるか、それを彼らは示すべき時なのである。

分かっているのだろうか、あの人達は・・・。

←人気ブログランキング応援クリックよろしくお願いいます

←人気ブログランキング応援クリックよろしくお願いいます

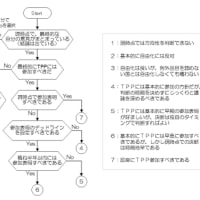

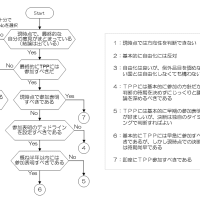

まず、フローチャートにして整理してみると分かりやすいだろう。

最初の選択肢は「早期に交渉参加の決断をする」であり、この判断で「Yes」であれば、少なくとも交渉の結果勝ち取る条件は早ければ早いほど有利な条件となる可能性が高いことは明らかである。言い換えれば、早く判断したことで、交渉の結果が不利となることはあり得ない。次に、この先の選択肢は「交渉の結果が許容範囲であるため、TPP参加を決断」であり、「Yes」を選択するケースは最もHappyなシナリオで、早期判断で好条件を勝ち取ってめでたく「TPP参加」に至ると言うものである(Case-A)。しかし、ここで「No」となる場合もある。つまり「交渉の結果が許容範囲でない」という状況である。この先の選択肢は「TPP不参加を選択可能」であり、ここで「Yes」であれば、「参加条件が国益に沿わないから不参加」に至る(Case-B)。これはHappyとは言いがたいが、少なくとも早期に交渉参加を決断したことが悪い結果につながってはいないことは確かである。ところで先の条件判断で「No」についてはどうか?これは「参加条件が国益に沿わないから参加したくはないが、もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというものである(Case-C)。これについては後ほど議論する。

次に、一番最初の条件判断で「No」を選択する場合を考える。つまり、「早期に交渉参加の決断をぜず、ずるずると交渉参加判断の時期が遅れる」という事態である。この場合に漏れなく付いてくる状況は、「既に早期交渉参加組みが多くの決定を行っており、仮に交渉参加を決断しても、早期判断に比べ相対的に日本に不利な条件が確定済みとなっている」という状況である。このルートにおける次なる条件判断は、「結局、最後の最後の判断は交渉に参加である」である。ここで「Yes」の選択の場合、つまり遅ればせながらの参加となる場合、次の条件判断は「交渉の結果が許容範囲であるため、TPP参加を決断」である。ここで条件が許容範囲で参加を決断する「Yes」の場合を考えてみれば、「結果的に許容範囲の条件を勝ち取ってTPP参加となるが、決断の遅れに伴い勝ち取った条件はCase-Aよりは不利である(Case-D)」というものとなる。ここで「No」であれば、「交渉の結果が許容範囲でない」という状況であるが、先ほどの例と同様で、この場合には次の選択肢「TPP不参加を選択可能」に対し、「Yes」であれば、「参加条件が国益に沿わないから不参加」に至る。ただし、これはCase-Bとは微妙に意味が異なり、「(今となってはどう転んでいたかは分からないが)ひょっとしたら早期に交渉開始していれば好条件で参加を決断できたかも知れないが、結果的にTPP不参加を決断(Case-E)」というものである。「たら」「れば」を言えばきりがないが、愚痴りたくもなるストレスがつのる結果である。一方で、条件判断で「No」の場合は「もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというものであるが、これもCase-Cとは微妙に意味が異なり、「もはや逃げ切れない状態で已む無く参加ではあるが、(今となってはどう転んでいたかは分からないが)ひょっとしたら早期に交渉開始していれば好条件で参加となっていたかも知れない(Case-F)」というものである。最後に残されたルートは、結局最後まで一貫して「TPP交渉不参加を貫く(Case-G)」というものである。

さて、ここまで整理したところで、この「Case-Gを選択して良かった」というケースがどの様な場合かを考えてみたい。もし仮に、交渉の結果、「許容範囲の条件を勝ち得たのでTPP参加」というCase-AないしはCase-Dであれば、これは「TPP交渉不参加を貫く」というCase-Gは裏目に出ていることになる。また、「参加条件が国益に沿わないから不参加を最終的に決定」というCase-BないしはCase-Eであれば、様々な選択肢を手にしたが結局、TPPに参加しないという選択ができたのだから、決してCase-Gに比べて悪い結果ではない。後になって、「交渉に参加していたらどうだっただろう?」などと迷わなくて良いだけ、寧ろCase-BないしはCase-Eの方がCase-Gより好ましいと考えるのが自然である。となると、Case-Gは「参加条件が国益に沿わないから参加したくはないが、もはや逃げ切れない状態で、已む無く参加」に至るというCase-C及びCase-Fよりは結果的にはましだったというシナリオが導かれる。ただし、Case-Cであれば明らかに「最後までTPP交渉不参加を貫けば良かったのに・・・」という結論になるが、Case-Fに関しては「最後までTPP交渉不参加を貫けば良かった」のか、「もっと早く決断してCase-Aに導くべきだったのか」は判断が付かない。だから、Case-Cにならない限り、仮にCase-Gになったとしても本当にそれで良かったのかは明らかでない。

ところで、各ケースはあたかも同じようにその状態への到達可能性を前提で議論したが、本当にこれらのケースは状態として有り得るのだろうか?例えばCase-Gは簡単に「TPP交渉不参加を貫く」と書いてしまったが、これは条件判断「結局、最後の最後の判断は交渉に参加」に対して「No」を選択した結果なので、「最後まで何と言われようと、交渉に参加の圧力を突っぱね続けることができる」という前提が必要となる。これは本当に有り得るシナリオなのだろうか?

以上、色々とシナリオを吟味したが、興味深い論点を整理してみよう。とりあえず、下記の3つはどうだろう?

(A)好条件(例えば早期参加)で交渉すれば、国益に合致する条件をかちとれるのか?

(B)交渉参加後にTPP参加は国益に反すると判ったときに、TPP不参加を選択可能か?

(C)最後まで交渉参加の圧力を本当に突っぱね続けることができるのか?

上述の(A)は、これは「やってみなければ分からない」というのが正直なところだが、努力次第で結果を変えることが出来るという性質を持ち合わせる。次に(B)であるが、以前、民主党政権時代に前原誠司氏が「イザとなったら、嫌なら抜ければ良い」と発言して「出来るわけないだろ!」という反論の集中砲火を受けた。勿論、決着は付いていないのだが、私に言わせれば答えは簡単である。答えは、「交渉を途中で抜けることは出来ないが、最後に国会で『批准』しなければ、等価的に『TPP不参加』と同じ」である。政府は国会に「TPP参加」の批准要求をかけるが、「TPP参加は国益に背く」が共通認識となっているのであれば、与党が党議拘束をかけずに採決を行えば批准などできずにTPP参加はお流れとなるのである。何をもめているのか知らないが、これで十分ではないのか?意味不明である。そして最後の(C)であるが、これはTPP反対派は何か勘違いしている。この点を整理してみよう。

今現在の状況を振り返れば、自民党、公明党の政府与党がTPP交渉の参加を決断した。日本の報道機関は少々勘違いしている部分があるのだが、ジャーナリズムなるものは反体制であることが重要だと思っているから、政府与党の方針であるTPP参加を目指した交渉参加に対し、農業関係者や医療分野などで「TPP参加は弱者苛めだ!」というスタンスで政府与党の足を引っ張っている。しかし、例えばTPP交渉が完了してTPPが始動し、日本だけが高い関税で不利な状況に追い込まれ、輸出産業界が振るわずに景気が一気に冷え込み、失業者が増えるなどという状況になれば、マスコミは「TPPに参加していれば、こんなことにはならなかった!」と言うだろう。さらには、保護されたままの農業分野も、結局、何も変わらずにジリ貧が更に加速し、農家の平均年齢が70を勇に超える事態になれば、「そもそも、TPPを回避してぬるま湯に浸かっていたから悪い」と非難轟々となる。中国包囲網のひとつの手段とTPPを考えているアメリカからすれば、日本の不参加で不満が募り、日米同盟に歪がでてそこを中国に突かれ、尖閣を中国に占領などされようものなら、「やっぱりTPPは参加しておくべきだった!」となるかも知れない。冷静に考えれば、TPP参加で困るのは農家よりも農協などの利権団体である。さらには、日本医師会などを含め、自民党の集票マシンと化している団体を守るためにTPP反対を唱えている人が殆どだから、流れが少しでも変わればマスコミは一気に「TPP参加すべし!」の大合唱に流れる。その代わり見の速さはこれまでも経験済みなはずである。この様に考えれば、農協や日本医師会などの利権団体が最後まで隠せない限り、最後まで交渉参加の圧力を突っぱね続けることができるなどあり得るはずがない。だから、結果的に(B)でTPP不参加を選択可能(と等価)である限り、何処かでTPP交渉参加する選択はCase-Gよりも明らかに良い判断だし、(C)で最後まで逃げ切れないということはCase-Gというのは実際には「選択不可能な選択肢」ということになる。

この様に考えれば、真の意味でTPP参加が国益に適うのか反するのかに関係なく、より早い段階で交渉参加の決断をするというのが「正解」のはずである。TPPのメリット、デメリットを何処までも議論し続けて、交渉参加の決断を遅らせるのは「確実に国益に反する」と言えるのではないかと考える。

実際、今回の交渉参加により、かなり不利な状況に追い込まれているという現実が見え始めてきた。しかし、それは「即座にTPP交渉脱退」を指し示すものではない。利権集団に操られて、マレーシアまでプレッシャーをかけるポーズを示すために出かける暇があったら、もっとやるべきことがあるだろう。成長戦略の中で、どの様に農業問題を扱い、どの様にジリ貧の農業を立て直すかを考えることもなしに、物見遊山でマレーシアまで出かけていく馬鹿が何処にいる。

彼らが何処で道を誤ったのかは明らかである。論理的な議論の前に「最初に結論」を定め、後からその結論に導くための屁理屈を捏ねくり回したからである。国会議員に求められるのは、論理的な思考であり、後付の屁理屈ではない。だから、今はどれだけポジティブな議論ができるか、それを彼らは示すべき時なのである。

分かっているのだろうか、あの人達は・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます