「生き生き」とした言葉があふれかえる現代日本。人びとはなぜ、紋切り型の言葉を求めるのか。マスメディアや知識人はなぜ、「生きた言葉」を発するのか。そして、その歴史はどう語り継がれてきたのか。「生き生き」とした言葉の裏側を覗いてみると、そこには死に絶えつつある思想の死相があらわれているのではないか。

本書は、「生き生き」とした言説を徹底批判した『デリダの遺言』の続編である。アドルノ、ベンヤミン、アーレント、デリダ、ハイデガー、フーコー、マルクス、ニーチェ、ラカン、スローターダイク。10人の知の巨人が登場する。

彼らは、「生き生き」とした言葉に対して、どのような警鐘を鳴らしてきたのか。「生き生き」とした思想の中から、どのように思想の死相を読み取り、語ってきたのか。思想が死相にひんする現代日本の状況に、彼らの「死の思想」は何を語りかけるのか。日本の思想は、死相から甦ることができるのか。

現代思想研究の最先端を走る仲正昌樹が、10人の知の巨人の思想をコンパクトに解説しつつ、彼らのテクストにひそむ「死の思想」を探る。

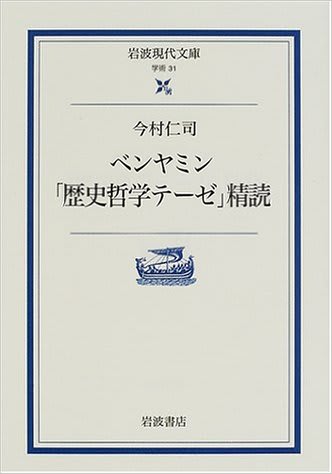

未曾有の知の大陸への孤独な旅に出たオム・ド・レトル(文の人)。暗号のような文章、謎めいたことばに秘められた意味とは……。認識、歴史、暴力、倦怠そして根源史とは……。「近代」という悪夢からの目覚めを試みたベンヤミン。歴史哲学の光が、その可能性を「救済」するとき、彼のアクチュアリティーは、次の時代へと通じていくだろう。

最後の偉大な教養人、ヴァルター・ベンヤミン。「根源史」を中心に、ベンヤミンのアクチュアリティー、認識の方法、倦怠論など「近代」という悪夢からの目覚めを試みた、その新しい歴史哲学を追跡する。

まず、マルクスの著作を読むならば何から読むのがお勧めか、と聞かれれば、個人的には『経済学・哲学草稿』『共産党宣言』『資本論』の三冊を挙げたい。いずれもマルクス著作のなかで超メジャーなものばかりだ。

書名:経済学・哲学草稿

著者:マルクス

訳者:城塚登、田中吉六

出版社:岩波書店

出版年:1964年

『経済学・哲学草稿』(城塚登・田中吉六訳、岩波文庫、1964年)は若き日のマルクスが残した草稿(生前には出版されず)であるが、頭から読み始めるよりも、まず「疎外された労働」の章から読むことをお勧めする。といよりも『経済学・哲学草稿』は、ひとまず「疎外された労働」の章だけ読めば良い。疎外、類的存在、自己確証などマルクス思想特有のタームがいきなり出てきて戸惑うかもしれないが、考え過ぎる必要はない。それほど長くない章なのでとりあえず読み通してみて欲しい。昨今、非正規労働の増加、派遣切り、ワーキング・プア問題、就職活動競争の激化など、労働・雇用をめぐる社会問題が頻発しているが、このような時代だからこそ、改めてマルクスの労働疎外論を坦懐に読み直してみて欲しい。それが現代の労働にも十分に説得力をもって訴えかけるものをもった概念であることを理解してもらえるのではないかと思う。

精神と物質、こころと身体の関係。アポリアと化した〈心身問題〉にベルクソンが挑む。実在論や観念論の枠組みを離れて最初から考え直してみること。そのためには問題の立て方じたいの変更が求められる。身体は生きるために知覚し、精神は純粋記憶のなかで夢みている。生の哲学から見られたときに現れる新たな世界像とは。新訳。

波多野 精一(はたの せいいち、1877年7月21日 - 1950年1月17日)は、日本の哲学史家・宗教哲学者。

西田幾多郎とならぶ京都学派の立役者。東大での教え子には石原謙、安倍能成、京大での教え子には田中美知太郎、小原国芳らがいる。また指導学生ではないが、波多野の京大での受講者で波多野から強い影響を受けたとされる人物に三木清がいる。

『波多野精一全集』(全6巻、岩波書店、1968-69年、新版1989年)

- 「1.西洋哲学史要ほか」

- 「2.基督教の起源・原始キリスト教・パウロの生涯」

- 「3.西洋宗教思想史・宗教哲学序論ほか」

- 「4.宗教哲学・時と永遠」

- 「5.初期の論文・小論ほか」

- 「6.書簡・総目次・年譜」

一昨年と去年夏に放送され大反響を呼んだ哲学トークエンタメ『哲子の部屋』第三弾。

今回は、若手論客として注目を集める“イケメン哲学者”國分功一郎が登場。

第一回のテーマは「哲学って、考えるって何?」。

映画史に残る傑作ラブコメディ『恋はデジャ・ブ』を教材に“現代哲学の巨人”ジル・ドゥルーズの哲学に迫る。「人は考えるのではなく、考えさせられる」!?

過去二千年以上に及ぶ哲学史の“盲点”を指摘したドゥルーズ。イレギュラーな事態が人にモノを考えさせる、という人生の見方がガラッと変わる哲学をお届けする。

第二回のテーマは「人はなぜ学ばないといけないの?」。

「鏡を見るネコ」「ダニ」「盲導犬」などを教材に、生物学者ユクスキュルが唱えた「環世界」という概念(哲学)を解説する。ユクスキュルは「すべての生物は、それぞれ異なる空間と時間を生きている」と主張した。「人は皆、バラバラの世界を生きている」!?果たして、人と人はわかり合えないのか?それを乗り越える人間の驚くべき「学びのチカラ」!アナタの人生を豊かにする哲学をお届けする。

Erich Seligmann Fromm (March 23, 1900 – March 18, 1980) was a German social psychologist, psychoanalyst, sociologist, humanistic philosopher, and democratic socialist. He was associated with what became known as the Frankfurt School of critical theory.

フロムの思想の特徴は、フロイト以降の精神分析の知見を社会情勢全般に適応したところにある。フロムの代表作とも言える『自由からの逃走』ではファシズムの心理学的起源を明らかにし、デモクラシー社会が取るべき処方箋が明らかにされている。フロムによれば人は自分の有機体としての成長と自己実現が阻まれるとき、一種の危機に陥る。この危機は人に対する攻撃性やサディズムやマゾヒズム、および権威への従属と自己の自由を否定する権威主義に向かうことになる。自分自身の有機体としての生産性を実現する生活こそが、それらの危険な自由からの逃避を免れる手段だと説いた。フロムは、バールーフ・デ・スピノザと同じく「幸福は徳の証である」と考えていた。つまり生産的な生活と人間の幸福と成長を願う人道主義的倫理を信奉するとき、人は幸福になれるとした。

フロムによれば神経症や権威主義やサディズム・マゾヒズムは人間性が開花されないときに起こるとし、これを倫理的な破綻だとした。

スピノザはユダヤ教を破門されてからスコラ哲学と近代哲学を研究した哲学者であり、本書『エチカ』は1662年から執筆が開始され1675年に一応完成し、生前には出版できなかったために友人たちにより1677年に出版された。

本書の構成は以下のとおり

- 第1部 神について

- 第2部 精神の本性と起源について

- 第3部 感情の起源と本性について

- 第4部 人間の屈従あるいは感情の力について

- 第5部 知性の力あるいは人間の自由について

この著作は、形而上学、心理学、認識論、感情論、倫理学の内容がそれぞれ配列されているが、中心的な主題は倫理である。この著作の特徴は論述形式が全体を通してユークリッドの『原論』の研究方法から影響を受けている点であり、全ての部の冒頭にいくつかの定義と公理が示され、後に定理(命題)とその証明とその帰結が体系的に展開されている。

まずスピノザは万物に原因があり、またそれ以上探求することができない究極的な原因が存在すると考える。この究極的な原因が自己原因(causa sui)と定義されるものであり、これは実体、神、自然と等しいと述べる。神は無限の属性を備えており、自然の万物は神が備える無限の属性の様態の一種である。このような汎神論の観点に基づけば、神こそが万物の内在的な原因であり、そこから神の自由を導き出すことができる。スピノザは人間が本来的に自然であることを否定し、汎神論の元での決定論を主張する。神から派生する無限の属性の中から人間の幸福の認識に寄与する要素を抽出するためには人間の身体と精神について考察することが必要であり、スピノザは感覚的経験に基づいた認識の非妥当性を指摘する。そした万物が有限の時間の中に存在し、外部の力によってしか破壊されない自己を存続させる力『コナトゥス』の原理に支配されているとし、人間の感情もこのコナトゥスによって説明した。また人間の感情とは欲望、喜び、悲しみの三種類から構成されており、例えば外部の原因の観念を伴う喜びが愛であり、外部の原因の観念を伴う悲しみが悩みであると理解する。

この感情を制御することができない無力こそが人間の屈従の原因であり、理性の指導に従うことで自由人となることができると論じる。本来的に不自由な人間が自由を獲得するためには外的な刺激による身体の変化に伴って生じる受動的な感情を克服する必要がある。そのことによって人間は感情に支配される度合いを少なくし、理性により神を認識する直観知を獲得することができる。スピノザは直観知を獲得して自由人となることに道徳的な意義を認め「すべて高貴なものは稀であるとともに困難である」と述べて締めくくっている。

カール・レーヴィット(Karl Löwith、1897年1月9日 - 1973年5月26日)は、ドイツのユダヤ系哲学者。日本で教鞭をとったこともある20世紀を代表する哲学史家である。

一般的にはレーヴィットは、ハイデッガーの弟子として知られている。だが、レーヴィット自身は初期の段階から離れていった。ナチス時代には完全にハイデッガーから遠ざかっていた。レーヴィットは、ストア的で、懐疑的で、不可知論者とみなされている。彼の哲学の主要なテーマはキリスト教哲学の崩壊(あるいは世俗化)であり、それとヘーゲルやカール・マルクスなどの歴史哲学を通じてのキリスト哲学における救済と実存主義である。

古代ギリシアと自然の相関関係を主点としたコスモロジカルな思想は、新しい時代の形而上学と実存的な情熱を切り開いた。その「歴史」を主点に置いた哲学思想はニーチェ研究などに影響を与えた。また日本では、東北大学でも教鞭をとった機縁(これには、九鬼周造の働きが大きい)から、日本では、生前からレーヴィットの思想は研究されており、歴史哲学や政治哲学などからのアプローチも多い。また、それまで触れられることが少なかった、ヘーゲル左派の思想史的意義を見出したのもレーヴィットが最初であった。

『国家』の全10巻は、大別して以下の5部に分かれる。

- 第1巻 - 導入(正義について)

- ケパロスとの対話 - 雑談から論題「正義」の導出

- ポレマルコスとの対話 - 詩人シモニデスの「正義」の検討

- トラシュマコスとの対話 - 強者論理としての「正義」の検討、「不正」の有利の検討

- 第2-4巻 - 国家の考察

- 第5-7巻 - 理想国家の考察

- 第8-9巻 - 不完全国家の考察

- 第10巻 - 詩に対する批判、「正義」の報酬

導入である1巻では、ケパロス、ポレマルコス、トラシュマコス、クレイトポン等が次々と入れ替わって対話相手となるが、1巻の末尾から2巻以降は、最後の10巻に至るまで、グラウコンとアデイマントスの兄弟のみが対話相手となる。2人の内では、グラウコンがメインの対話者であり、アデイマントスが受け持つのは、2巻の大部分、3巻の前半、4巻の前半、6巻の大部分、8巻初頭から9巻初頭など。

哲学者の中村雄二郎氏は、

「科学技術の無計画なあるいは非社会的な使い方による自然環境の破壊と平行して、われわれのうちなる自然である感性や情念も荒廃にさらされている。感性や情念はわれわれのもっとも身近なエレメント、つまり生存の基盤である。だから、それが枯渇し、あるいは荒廃するとき、われわれは感情生活においてだけでなく、知的、理論的活動においても衰退するほかはない。」と語りました。(『感性の覚醒』)

平成24年10月26日(金曜日)、江差町水堀の砂坂海岸林の遊々の森「なかよし海岸林」で、約120名を対象に砂坂海岸林の自然に触れ、動植物の生態や植生など季節を感じながら自然を観察する力を育むため、低学年、中学年、高学年のブロックに別れて森林教室を実施しました。

ヴィーコは「数学的知識以外の知識はあり得ない」というデカルト派の認識論に反対し、学問に必要なのは認識可能なものと不可能なものを区別する原理であると考えた。その原理とは「真理と事実とは置換できる」、つまり、精神がある対象を理解するためには、その対象が人間精神によってすでに作られていなければならない、ということだった。数学は人間の作り出した仮説であり、歴史は人間の「行為事実」が無から作り出すものであるから、両方とも認識可能な事柄である。こうして歴史は、明確な認識を生みうる学問として数学と並ぶ地位を与えられた。