Ambroise Paré (c. 1510 ? 20 December 1590) was a French barber surgeon who served in that role for kings Henry II, Francis II, Charles IX and Henry III. He is considered one of the fathers of surgery and modern forensic pathology and a pioneer in surgical techniques and battlefield medicine, especially in the treatment of wounds. He was also an anatomist and invented several surgical instruments.

In his personal notes about the care he delivered to Captain Rat, in the Piémont campaign (1537?1538), Paré wrote: "Je le pansai, Dieu le guérit " (I bandaged him and God healed him). This epitomises a philosophy that he used throughout his career. (Jean-Pierre Poirier, Ambroise Paré, Paris, 2006, p. 42.) [1] At this time, little could be done for battlefield wounds and injured soldiers were often put out of their misery by comrades if the wound was too severe to be treated. During the 1536 Battle of Milan, Paré encountered two men who had been horribly burned by gunpowder. A soldier came up and asked if anything could be done to help them, to which he shook his head. The soldier then calmly took out his dagger and proceeded to cut their throats. A horrified Paré shouted that he was "a villain", to which he was told "Were I in such a situation, I would only pray to God for someone to do the same for me."

Bernard Palissy (c. 1510 ? c. 1590) was a French Huguenot potter, hydraulics engineer and craftsman, famous for having struggled for sixteen years to imitate Chinese porcelain. In the 19th-century, Palissy's pottery became the inspiration for Mintons Ltd's Victorian majolica, which was exhibited at the Great Exhibition of 1851 under the name "Palissy ware".

Palissy is known for his contributions to the natural sciences, and is famous for discovering principles of geology, hydrology and fossil formation. A Protestant, Palissy was imprisoned for his belief during the tumultuous French Wars of Religion and sentenced to death. He died of poor treatment in the Bastille in 1590.

Henry IV (13 December 1553 ? 14 May 1610), Henri-Quatre (French pronunciation: ?[???i?kat?]),also known by the epithet "Good King Henry", was King of Navarre (as Henry III) from 1572 to 1610 and King of France from 1589 to 1610. He was the first French monarch of the House of Bourbon.

Baptised as a Catholic but raised in the Protestant faith by his mother Jeanne d'Albret, Queen of Navarre, he inherited the throne of Navarre in 1572 on the death of his mother. As a Huguenot, Henry was involved in the French Wars of Religion, he barely escaped assassination at the time of the St. Bartholomew's Day massacre, and he later led Protestant forces against the royal army.

As a French "prince of the blood" by reason of his descent from King Louis IX, he ascended the throne of France upon the death of his childless cousin Henry III in 1589. In accepting the throne, he found it prudent to abjure his Calvinist faith. Regardless, his coronation was followed by a four-year war against the Catholic League to establish his legitimacy. As a pragmatic politician (in the parlance of the time, a politique), he displayed an unusual religious tolerance for the time. Notably, he promulgated the Edict of Nantes in 1598, which guaranteed religious liberties to Protestants, thereby effectively ending the Wars of Religion. He was assassinated by François Ravaillac, a fanatical Catholic, and was succeeded by his son Louis XIII.

Considered as an usurper by Catholics and as a traitor by Protestants, Henry was hardly accepted by the population and escaped at least 12 assassination attempts. An unpopular king during his reign, Henry's popularity greatly improved posthumously. The "Good King Henry" (le bon roi Henri) was remembered for his geniality and his great concern about the welfare of his subjects. He was celebrated in the popular song Vive le roi Henri and in Voltaire's Henriade.

ギリシアでは、ポリスと言う単位で生活が送られていた。ポリスの1つであるアテネの政治は、はじめは王政を経て貴族政であったが、平民は軍事にも参加していたので、次第に政治への影響を求めるようになり、平民が政治に参加するためのいろいろな民主政の制度が作られた。また奴隷もいて、彼らは軍事や政治には参加できなかった。

その後、アテネとスパルタと言う2つのポリスが有力になり、両者は協力してペルシアと戦いこれを破ったりした。その後、アテネとスパルタが他のポリスを従えて互いに覇権を争うようになり、アテネが率いるポリスとスパルタが率いるポリスの間でペロポネソス戦争が起こった。この各ポリスを巻き込んだ全面戦争にスパルタが勝利した後に、ポリス外の勢力が介入した乱戦状態になり各ポリスは衰退し、この地域はマケドニアに征服された。

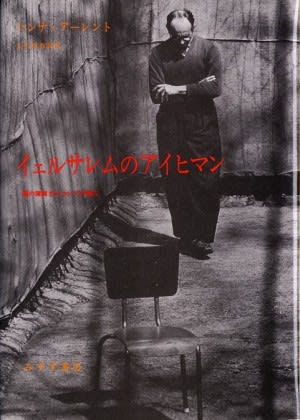

アドルフ・オットー・アイヒマン(Adolf Otto Eichmann、1906年3月19日 - 1962年6月1日)は、ドイツの親衛隊(SS)の隊員。最終階級は親衛隊中佐(SS-Obersturmbannführer)。ドイツのナチス政権による「ユダヤ人問題の最終的解決」(ホロコースト)に関与し、数百万の人々を強制収容所へ移送するにあたって指揮的役割を担った。 戦後はアルゼンチンで逃亡生活を送ったが、1960年にイスラエル諜報特務庁(モサド)によってイスラエルに連行された。1961年4月より人道に対する罪や戦争犯罪の責任などを問われて裁判にかけられ、同年12月に有罪・死刑判決が下された結果、翌年5月に絞首刑に処された。

枢軸時代(Achsenzeit)とは、ドイツの哲学者で精神科医でもあったカール・ヤスパース(1883年?1969年)が唱えた紀元前500年頃に(広く年代幅をとれば紀元前800年頃から紀元前200年にかけて])おこった世界史的、文明史的な一大エポックのことである。枢軸時代の他に「軸の時代」という訳語があてられることもある。

この時代、中国では諸子百家が活躍し、インドではウパニシャッド哲学や仏教、ジャイナ教が成立して、イランではザラスシュトラ(ツァラトストラ、ゾロアスター)が独自の世界観を説き、パレスティナではイザヤ、エレミヤなどの預言者があらわれ、ギリシャでは詩聖ホメーロスや三大哲学者(ソクラテス・プラトン・アリストテレス)らが輩出して、後世の諸哲学、諸宗教の源流となった。

なお、枢軸時代とは「世界史の軸となる時代」という意味であり、ヤスパース自身の唱えた「世界史の図式」の第3段階にあたり、先哲と呼ばれる人びとがあらわれて人類が精神的に覚醒した時代、「精神化」と称するにふさわしい変革の起こった時代ととらえられる。

食料生産革命、文明の誕生に続く、人類史の第三の転換点が、「精神革命」とでもよべる出来事です。これは、前500 年前後におきた、人類の精神における大変革を指しています。つまり、この時代にはじめて、人類は「思想」とよべるものを手にしたのです。

こう書くと、それ以前にも思想はあった、と反論があるかもしれません。たしかに、はるか昔から、世界各地で人々は呪術的な信仰や、独自の神話などをもってはいました。しかし、それは自然界や人間界の出来事を説明するために、それぞれの「集団」がもっている思想でした。たとえば、雨が降らないのは水の神様が怒っているから生けにえを捧げなければいけないとか、そういった類いの迷信・神話の世界に人々は生きていたわけです。

ここでいう「思想」とは、そうした神話などに疑問を感じ、自然のしくみ、あるいは人間や社会のあるべきすがたを、自分の頭で考えて説明しようとする、そういった行為をさしています。前500 年前後に、世界の四つの地域で、この「思想」が誕生しました。つまり、インドでは仏陀があらわれて仏教を開き、中国では諸子百家とよばれる大ぜいの思想家があらわれ、イスラエルでは預言者らによってユダヤ教が確立し、ギリシアでは哲学が全盛をむかえました。この時代を、ドイツの哲学者ヤスパースは「枢軸時代」とよんでいます。その後の人類史の基軸となった時代、という意味でしょう。

現代のイラク人も誇りとしているシュメル人は 「謎の民族」 である。シュメル語は日本語と同様に膠着語 (こうちやくご 日本語の「てにをは」のような接辞を持っ言語 ) に属すが、シュメル語に近い古代オリエント世界の言語は確認されず、シュメル人はどこからやって釆たかわからない。しかし、シュメル人は前4000年紀 (前4000~3001年) 後半にはメソポタミア南部のシュメル地方に登場し、前3000年頃には人類最古の都市文明が開花していた。いいかえると、「古代メソポタア文明」 を生み出したのはシュメル人であった。

シュメル人が活躍した時代は前4000年紀後半から前3000年紀にかけてである。シュメル人の都市国家が互いに覇を競い、やがて統一国家へと発展したが、早くも前2004年頃には相次ぐ異民族の侵入によってシュメル人は歴史の表舞台から退場してしまう。

その後、前2000年以降にメソポタアを支配したのはおおむねセム系の諸民族であって、現在のイラクを支配するアラブ人まで続いている。

セム語派は、アフロ・アジア語族の一語派。かつては、インド・ヨーロッパ語族、ウラル・アルタイ語族と並ぶ世界の3大語族の一つとされて、セム語族あるいはセム・ハム語族として分類されていたが、今では語族としては扱われなくなっている。

「セム語」という名称は、トーラーに記述されているノアの息子のセムにちなみ、アウグスト・シュレーツァーによって名づけられた。

文法性の存在、形容詞の変化、子音のみの単語に母音を差し込んで造語する等、インド・ヨーロッパ語族との親族関係が指摘されているが、立証はされていない。

今日ふつうに話されているセム語は、アラビア語、アムハラ語、ヘブライ語、ティグリニャ語であるが、アルファベットや楔形文字等、歴史に関係する重要な言語・文字も多く、また旧約聖書やコーランなど宗教に関する重要な書物もある。セム語においては、ヘブライ語やアラビア語は右から左に記述するがアムハラ語は左から右に記述する。