浜崎 洋介(はまさき ようすけ、1978年 - )は、 日本の文芸批評家。日本大学芸術学部と東京工業大学にて非常勤講師をつとめる。専門は日本近代文学、批評理論、比較文学。福田恆存、小林秀雄を中心に、日本の保守思想の研究を専門とする。博士(学術)。

埼玉県大宮市(現・さいたま市)出身、生後半年で生地を離れ、その後、広島、大阪、神戸、東京を転々とする。2001年、日本大学芸術学部卒業。2010年、東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士課程修了。「福田恆存の思想 : 作家論・芸術論・国語論の観点から」で学術博士。主査は井口時男。

- 『福田恆存 思想の〈かたち〉 イロニー・演戯・言葉』(新曜社、2011年、ISBN 9784788512634)

- (先崎彰容)『アフター・モダニティ 近代日本の思想と批評』(北樹出版〈叢書 新文明学〉、2014年、ISBN 9784779304316)

性、「言語」そして権力とは何か?橋爪大三郎は主張する。言語を中心にしなければ人間も社会もとらえきれない。従来の構造=機能分析を乗り超えるためには、西欧的な概念系の起源から解き放たれた記述と説明の装置を用意する必要がある、と。橋爪社会学=言語派社会学の精髄を伝える。

――次世代にはどんなメッセージを?

日本はだんだんじり貧。でもこれは、元の小国日本に戻りつつあるだけとも言える。戦後の一時期好調だったのは、中国やインドが停滞していたから。中国が本気を出せば、日本は跳ねとばされる。じゃ、日本の居場所はなくなるかというと、日本にはまだまだ世界に誇れる技術や人的資源がある。経済が尻すぼみになった今こそ、日本人のアイデアとユニークさとやる気が試されている。いまさら守りに入っても守るものはもうないのだから、冒険しましょう。

――冒険というと?

自分よりまず、世界に目を向けて、他者のために何ができるかを考えてほしい。ここ何年か、国際協力機構(JICA)の青年海外協力隊の派遣前訓練の講師をしているんだけど、そこに20代、30代の日本人が大勢参加している。日本の若者はダメだという声があるが、私はそうは思わない。世界のため自分は何ができるか、世界は何を必要としているのか、それが見えてくれば、進むべき道がおのずからはっきりするはず。自分についてもわかってくる。

日本人のいい点は、勤勉で、他者を信じて、努力すれば道が開けると考えていること。よくない点は、他者を信じるあまり、人間の決めた原理原則を大事にしないこと。宗教や法律のような原理原則をきちんとふまえて行動するのでないと、これから世界の人々とつきあうのにズレが生じる。

もう一つ、異質な他者を受け入れる心構えも大事です。世界では異質なものを受け入れる用意がある。一方、日本はすぐに、同質であることを相手に求める。

――異質なものを受け入れ、世界に飛び出すことが、日本の未来につながる?

日本の未来というより、日本人一人ひとりの未来と幸せと人生の充実につながると思うな。

研究者とか作家が一つの著作とか作品を完成する時,作品全体のモチーフを透明に把握しながら,部分部分の構成を自己編集する.わたしは生涯の仕事を一つの作品としての全集に編集しておきたいと思う.

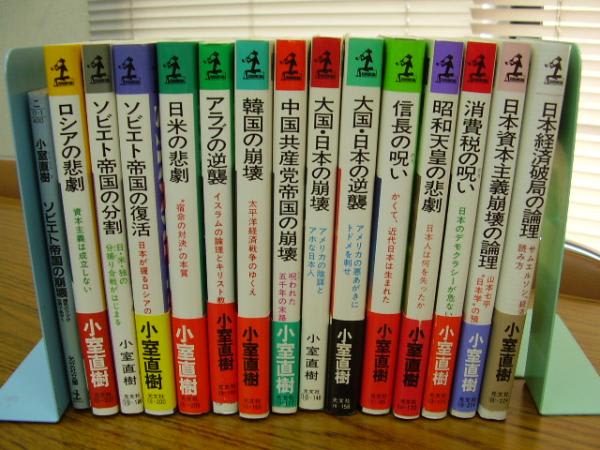

小室 直樹(1932年9月9日 - 2010年9月4日)は、日本の法学者、法社会学者。学位は法学博士(東京大学・1974年)。東京工業大学世界文明センター特任教授、現代政治研究所(東京都千代田区)所長などを歴任した。

1963年、東京大学大学院法学政治学研究科に進学。丸山眞男が指導教官となり政治学を学ぶが、小室が心理学ばかり勉強しているので、丸山の弟子の京極純一に預けられた。その他にも、東大のゼミナールを渡り歩き、中根千枝から社会人類学を、篠原一から計量政治学を、川島武宜から法社会学をそれぞれ学ぶ。

1965年には、高田保馬の『社会学概論』(岩波書店)の解説を書いた富永健一から社会学を学ぶ。富永の紹介で社会学の雑誌に立て続けに一連の論文を発表し、論文「構造機能分析と均衡分析」では行動主義心理学を社会学に応用したパーソンズの構造機能分析を日本で他に先駆けて発表した。

自主ゼミ

1967年から、ボランティアで所属・年齢・専攻を問わない自主ゼミ(小室ゼミ)を開講し、経済学を筆頭に、法社会学、比較宗教学、線型代数学、統計学、抽象代数学、解析学などを幅広く無償で教授していた。小室ゼミ出身者には橋爪大三郎・宮台真司・副島隆彦・盛山和夫・志田基与師・今田高俊・山田昌弘・大澤真幸らがいる。

1970年、大塚久雄の近所に引越し、直接マックス・ヴェーバーについて学びながら、宗教についての研究を始める。後掲「社会科学における行動理論の展開」で城戸賞受賞。1972年、東京大学から「衆議院選挙区の特性分析」で法学博士の学位を取得し、東京大学非常勤講師に就任。

昭和天皇に戦争責任はあるのか、ないのか。あるとしたら、それは政治的責任なのか、道義的責任なのか。これまで何度となく繰り返されてきたこの微妙な問題に、終戦直後に生まれた3人が座談会の形で集い、「対決バトル討論」を交わした。

加藤典洋、橋爪大三郎という今日屈指の論客に、竹田青嗣が行司役である。加藤は「天皇に戦争責任がある」と断じ、橋爪は当時の天皇の法的地位をタテに「責任は問えない」と反論する。これに対して竹田は、天皇の戦争責任は、現在の基準から考えるべきなのか、当時を基準とすべきなのかと議論を整理する。加藤は橋爪の主張の一部を認めつつも、今に至る戦争責任への国民の感情的シコリを指摘し、理屈だけでは解決できないと切り返す。

天皇の戦争責任問題は、これまで「責任あり」「責任なし」という二者択一的な議論に収斂(しゅうれん)し、論者の政治的帰属を確認するだけのものになってしまうことが少なくなかった。しかし加藤、橋爪両者にとって、どちらの立場に立つかは問題の中心をなしていない。2人の関心は自分の立場の防御ではない。天皇の戦争責任を白紙の状態から考えるとしたら、どのような問題設定を行うべきかという、思考的実験を両者は競っている。保守・革新の対立にも似た不毛な議論の隘路(あいろ)に入ることなく、どのように知を構築していくか。新しい視点と切り口に満ちた、とくに若い人にぜひ読んでもらいたい1冊である。(西川 恵)

見田 宗介(みた むねすけ、1937年8月24日 - )は、日本の社会学者。東京大学名誉教授。社会学修士。真木悠介の筆名を持ち、社会の存立構造論やコミューン主義による著作活動によって広く知られる。

その後の見田の社会学はカルロス・カスタネダと比較社会学がその中心に据えられ、時間論、自我論、関係論がその主題となった。時間論については『時間の比較社会学』(1981年)、自我論と関係論については『宮沢賢治 - 存在の祭りの中へ』(1984年)を助走として『自我の起原』(2001年)を完成させる。この『時間の比較社会学』と『自我の起原』の両著作は、見田の学問的営為の総体を駆動してきた原問題(すなわちニヒリズムとエゴイズム)に納得いく解決を獲得させるものであった(なお、両著作は真木悠介の筆名による)。

また、1996年の『現代社会の理論』の中では、情報・消費社会のダイナミズムと魅力の根拠を明らかにしながら、その必然の帰結である現在の危機を、自由な社会という原則を手放すことなく克服する方向を示した。

なお、見田ゼミ出身の社会学者・研究者に、内田隆三、吉見俊哉、舩橋晴俊、福岡安則、亘明志、江原由美子、大澤真幸、宮台真司、小熊英二、熊田一雄、上田紀行、中野民夫らがいる。

江藤淳の『成熟と喪失』および一連の占領研究を精細に追跡することで、彼の戦後言説空間への強烈な批判意識とその背後に隠されたアメリカへのナイーブな思いとの落差に、戦後社会の変容を読み解き、また、原爆投下を可能とした“無条件降伏”という思想それ自体を問うことで、日米関係の“原質”に迫る。文学者としての鋭い直観と斬新な視座から日本の戦後をとらえ直した、鮮烈なデビュー作。

原発のそばに住む住民は、原発の危険性を認識しつつも、現在の生活を満足させる道を、いやがおうもなく、選択されてきた。そのことは、沖縄の基地の危険性を負うのと引き換えに、日本経済の発展をこれもいやがおうもなく、選択せざるを得なかった日本の相似形がそこにはある。

「経済成長」を至上命令とすう国家方針と、そのことから不可避的に生じる「自然」崩壊のあいだのジレンマである。