熊谷守一

熊谷守一(くまがい もりかず、1880年(明治13年)4月2日 - 1977年(昭和52年)8月1日)は、日本の画家。日本の美術史においてフォービズムの画家と位置づけられている。しかし作風は徐々にシンプルになり、晩年は抽象絵画に接近した。富裕層の出身であるが極度の芸術家気質で貧乏生活を送り、「二科展」に出品を続け「画壇の仙人」と呼ばれた。

明治13年(1880年)~昭和51年(1977年) 岐阜県恵那郡付知村(現在の岐阜県中津川市付知町)で7人兄弟の末っ子(初代岐阜市長熊谷孫六郎の三男)として生まれる。

明治33年(1900年)東京美術学校西洋画家選科へ入学し長原孝太郎、黒田清輝らの指導をうける。

明治37年(1904年)に卒業し明治38年(1905年)樺太調査団として2年間参加するが、そこでアイヌの人々の生活が彼に感動を与え『自然に生きる』姿が彼に大きな影響を与えたとおもわれる。

無欲で物事に執着しない人とか、仙人のような人と言われた守一だが、90歳を超えても人から欲しいものはありますかと問われれば、「いのちが欲しい」と答えた。

自宅の庭には草花を植え、池を掘って魚や蛙を放し、小鳥や虫、猫などたくさんの「いのち」に囲まれた生涯を送った。

上野省策

『コルヴィッツの画集を開き語るとき魯迅に及びたり画廊の時間』 (長野市 海野弘子)

この歌が新聞に載ったことを知り、画廊と歌の作者を探す中で、興味深いいくつかの事実を知ることができた。まず驚いたのは作者が私と同じ信州大学の同じ国語科の一年先輩で、学生時代には何回か会話を交わしたこともある女性であったことである。画廊も私と十数年お付き合いのある秀友画廊であった。

その画廊が近藤芳美の「書」の展覧会を開催するというので、氏に私淑していた彼女は初日を待って歌仲間の近藤光子さんと画廊を訪ねたところ、たまたまそこで近藤芳美氏と出会い、置いてあったコルヴィッツ画集を見ながら話をしたとのことであった。魯迅とのかかわりなどはもっぱら近藤氏が話してくれたのだそうだ。そのときの印象が強かったので前記の歌が生まれたのだと話してくれた。

近藤氏が魯迅とコルヴィッツの関係を話したと聞き、岩波の全集を調べてみたら近藤芳美氏にはコルヴィッツに関する歌が八首あることもわかった。

そんなことから近藤芳美とケーテ・コルヴィッツの展覧会が実現したのだが、期間中海野さんが見えて『現代短歌』(11月号)を見せてくれた。そこに「『早春歌』前後」という近藤芳美氏のエッセイが載っていた。

読んでみると、氏は1947年(昭和22年)上野省策の「憂愁」という油彩を「早春歌」の印税すべてをはたいて購入し、長い間書斎に飾っていた、とあった。それを読んでまた驚いた。というのは、この上野省策は上野誠の親友であるだけでなく奥さんの従兄弟なのだ。

先日秀友画廊の浅野さんが当館に立ち寄りコルヴィッツの「マリアとエリザベス」という木版画と「水中の死」というリトグラフの作品を見せてくれた。「買わないか」ということだったがとても手が出ない。その時四方山話をしているうちに「いいものをお見せしましょう」といって車から一枚の作品を運んできた。見るとどこかで見たような気がする。そのうちにはっと思い出した。岩波の全集の何巻かにこの絵があったのだ。若い近藤芳美のバックに大きな軍靴を描いたこの絵が写っていた。

そうか、これがあの絵なのか、そういえばエッセイには過去形で書かれていたなあ、と思い感慨無量であった。

フラ・アンジェリコ 1440年 サン・マルコ修道院 フィレンツェ

Fra Angelico (born Guido di Pietro; c. 1395 ? February 18, 1455) was an Early Italian Renaissance painter described by Vasari in his Lives of the Artists as having "a rare and perfect talent".

He was known to contemporaries as Fra Giovanni da Fiesole (Brother John of Fiesole) and Fra Giovanni Angelico (Angelic Brother John). In modern Italian he is called il Beato Angelico (Blessed Angelic One); the common English name Fra Angelico means the "Angelic friar".

In 1982 Pope John Paul II proclaimed his beatification, in recognition of the holiness of his life, thereby making the title of "Blessed" official. Fiesole is sometimes misinterpreted as being part of his formal name, but it was merely the name of the town where he took his vows as a Dominican friar, and was used by contemporaries to separate him from other Fra Giovannis. He is listed in the Roman Martyrology as Beatus Ioannes Faesulanus, cognomento Angelicus?"Blessed Giovanni of Fiesole, known as 'the Angelic' ".

Vasari wrote of Fra Angelico:

But it is impossible to bestow too much praise on this holy father, who was so humble and modest in all that he did and said and whose pictures were painted with such facility and piety.

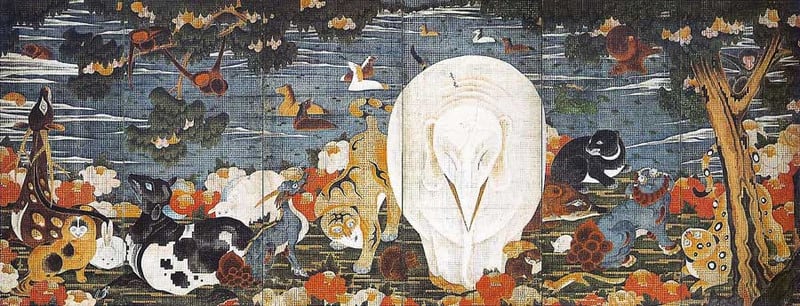

Itō Jakuchū (伊藤 若冲, 1716?1800) was a Japanese painter of the mid-Edo period when Japan had closed its doors to the outside world. Many of his paintings concern traditionally Japanese subjects, particularly chickens and other birds. Many of his otherwise traditional works display a great degree of experimentation with perspective, and with other very modern stylistic elements.

Compared to Soga Shōhaku and other exemplars of the mid-Edo period eccentric painters, Jakuchū is said to have been very calm, restrained, and professional. He held strong ties to Zen Buddhist ideals, and was considered a lay brother (koji); but he was also keenly aware of his role within a Kyoto society that was becoming increasingly commercial.

「嫉妬」

嫉妬(しっと)とは、自分と異なるものや、自分から見て良く見えるもの、自分が欲しい(欲しかった)ものなどを持っている相手を快く思わない感情。僻み(ひがみ)、妬み(ねたみ)、嫉み(そねみ)、やっかみ、ヤキモチ、動詞化して「妬(や)く」、などともいう。英語の jealousy は嫉妬(しっと)によく訳され、envy は妬み(ねたみ)に訳される。この2つは混同されやすいが区別される。

嫉妬は人間関係において、ありふれたものである。それは生後5ヶ月ほどの乳児でも観測されている。嫉妬はあらゆる文化で見られるといわれるが、ある文化特有の現象であるとの主張もある。

感情としての嫉妬は多くの小説、歌、詩、映画と他の芸術的作品のテーマになっている。また、心理学者や社会学者、アーティストらの関心の話題でもある。

悋気(りんき)とは、嫉妬の事を指す。どの種類の嫉妬でも(金銭の妬みなど)使われ方は間違いではないが、特に恋愛がらみの嫉妬の事を指す。

表現派のノルウェイ画家エドワルド・ムンクによる「嫉妬」の表現はこうだ。

まずバックに小さく抱擁する男女を置き、手前の端に大きく嫉妬する自分(男)の姿を描く。男の顔は目を見開いてじっと立ち尽くしている。抱擁を見てしまった男が嫉妬しているサマである。恐らくバックの女は、手前の男の恋人か男が思いを馳せている人なんだろう。 ぼくはこの絵を初めて観た時(彼の作品には同じモチーフと似た構図のもの複数あり)、ムンクも苦労しとるのー と思った。そして彼の勇気に新鮮な魅力を感じたが、絵画としては説明的な作品になっている。絵の中でモチーフを説明してはいかん。これが絵画における一つの限界を表している。そんなに説明したいのなら、絵の中に説明文でも書けばよろしい。

・ハンス・ホルバイン = ドイツの画家。1497~1543。デューラーと並ぶドイツルネサンスの大家。スイスのバ ーゼルのほか、英・仏・イタリアで活躍した。特に肖像画にすぐれ、肖像画家としては 史上最大の画家の一人として数えられる。父や兄も有名な画家として知られ、父と同 名のため、小ハンス(ハンス・ホルバイン・ジュニア)と呼ばれる。ほかの代表作として、 「マイヤー市長のマドンナ」「ヘンリー八世像」「ロッテルダムのエラスムス」「トーマス・モ

アとその家族」など。「マイヤー市長のマドンナ」も、『白痴』で言及されている(上巻のp140)。

・この絵をバーゼル博物館で目にした時のドスト氏の尋常ならざる動揺・関心ぶりは、アンナ・ドストエフスカヤ著『アンナの日記』(木下豊房訳。河出書房新社1979年刊。)の中に記されてい る(1867年8月24日の日記。p345。)。

・小説の中では、『白痴』の中の、第2編の4(新潮文庫の上巻のp405~p407)、第3編の6(新潮文庫の下巻のp160~p163)で、触れられている。『白痴』の中のその箇所の解釈としては、中村健之介著『ドストエフスキー・生と死の感覚』(岩波書店1984年初版。市販中。)の中のⅢ「墓の中の死せるキリスト」に見たもの ― 生の汎神論と死の自然科学 」が参考になります。

ニコ・ピロスマニ(Niko Pirosmani, 本名ニコ・ピロスマナシヴィリ Niko Pirosmanashvili, グルジア語 ???? ??????????????、1862年 - 1918年4月9日)は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したグルジアの画家。彼はグルジア東部のMirzaani(ミルザーニ)の村で生まれた。後にトビリシに出て、グルジア鉄道で働いたり自分の商店を持ったりしたが、体が弱いうえに人付き合いがうまく行かなかったため長続きしなかった。その後、独学で習得した絵を描くことに専念するようになった。

彼はプリミティヴィズム(原始主義)あるいは素朴派(ナイーブ・アート)の画家に分類されており、彼の絵の多くは荒野にたたずむ動物たちや食卓を囲むグルジアの人々を描いたものである。彼はグルジアを流浪しながら絵を描いてその日暮らしを続けた。一旦はロシア美術界から注目され名が知られるようになったが、そのプリミティヴな画風ゆえに新聞などから幼稚な絵だという非難を浴びてしまった。

失意の彼は1918年、貧困のうちに死去したが、死後グルジアでは国民的画家として愛されるようになったほか、ロシアをはじめとした各国でも有名である。ソ連では1971年と1986年にその生涯が映画化されている。

グルジアで発行されている1ラリ紙幣に肖像が使用されている。

265×196cm | 油彩・画布 | ドレスデン国立絵画館

盛期ルネサンスの三大巨匠のひとりラファエロ・サンツィオ後期を代表する宗教画作品『サン・シストの聖母(聖会話、システィーナの聖母)』。本作は教皇ユリウス2世が自身の故郷ピアチェンツァのサン・シスト聖堂(システィーナの聖母)の祭壇画としてラファエロに注文し制作された作品で、画面中央上部に幼子イエスを抱く聖母マリアが、画面の左右に聖シクストゥスと聖バルバラ、画面中央下部に幼い2天使が配されており、登場人物によって菱形(又は十字)が形成されているのが大きな特徴である。画面中で最も偉大的に描かれる幼子イエスと聖母マリアは非常に厳粛性と威厳性に満ち溢れており、特に幼子イエスには父なる神の神々しさが、聖母マリアには貞淑的かつ慈愛的でながら、観る者へと向けられる視線にはどこか聖母としての厳しさが感じられる。画面左側には初期ローマ教会で最も崇拝されていた殉教者のひとりとして知られる聖シクストゥス2世が幼子イエスと聖母マリアの顕示に感動し信仰を示すかのような仕草を見せている。画面右側に配される十四救難聖人のひとりである処女聖人バルバラが下方へと視線を向けており、その表情はラファエロが手がけた女性像の典型的な美を見出すことができる。この2聖人はサン・シスト聖堂でも特に崇拝されていた聖人であるほか(聖バルバラはデラ・ローヴェレ家の守護聖女でもある)、聖シクストゥスはユリウス2世の、聖バルバロはユリウス2世の姪(ジュリア・オルシーニ又はルクレツィア・デラ・ローヴェレ)の姿が模されていると推測されている。そして画面下部には、やや退屈そうな表情を浮かべる無邪気な天使たちが上部を見上げるような仕草で配されており、本作の中に宗教的精神とは異なる面白味に溢れた趣を与えている。また画面上部左右に描かれる半開の幕は当時の墓碑を真似たものであると推測されており、一部の研究者たちからは教皇ユリウス2世の墓碑に掲げる為に制作されたとの説も唱えられている。

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (15 July 1606 ? 4 October 1669) was a Dutch painter and etcher. He is generally considered one of the greatest painters and printmakers in European art history and the most important in Dutch history. His contributions to art came in a period of great wealth and cultural achievement that historians call the Dutch Golden Age when Dutch Golden Age painting, although in many ways antithetical to the Baroque style that dominated Europe, was extremely prolific and innovative.

Paintings

A young Rembrandt, c. 1628, when he was 22. Partly an exercise in chiaroscuro. Rijksmuseum

Self-portrait, c.c. 1629; Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg

A more cheerful pose, also from c. 1628, re-discovered in 2008[75]

Self-portrait, 1630, Nationalmuseum, Stockholm

1640, wearing a costume in the style of over a century earlier. National Gallery, London

c. 1640 (1639-1641), Norton Simon Museum, Pasadena

Self Portrait, oil on canvas, 1652. Kunsthistorisches Museum, Vienna

Self Portrait with Beret and Turned-Up Collar, 1659. National Gallery of Art, Washington, D.C.

Self Portrait, 1660. Metropolitan Museum of Art, New York City

Self Portrait with Two Circles, 1660. Kenwood House, London

Self Portrait at the Easel, 1660, Louvre Museum

Self Portrait as Zeuxis, c. 1662. One of 2 painted self-portraits in which Rembrandt is turned to the left.[76]

Leonardo di ser Piero da Vinci (Italian pronunciation: [leo?nardo da ?vint?i] pronunciation ) (April 15, 1452 ? May 2, 1519, Old Style) was an Italian Renaissance polymath: painter, sculptor, architect, musician, scientist, mathematician, engineer, inventor, anatomist, geologist, cartographer, botanist, and writer. His genius, perhaps more than that of any other figure, epitomized the Renaissance humanist ideal. Leonardo has often been described as the archetype of the Renaissance Man, a man of "unquenchable curiosity" and "feverishly inventive imagination". He is widely considered to be one of the greatest painters of all time and perhaps the most diversely talented person ever to have lived.[ According to art historian Helen Gardner, the scope and depth of his interests were without precedent and "his mind and personality seem to us superhuman, the man himself mysterious and remote". Marco Rosci states that while there is much speculation about Leonardo, his vision of the world is essentially logical rather than mysterious, and that the empirical methods he employed were unusual for his time.

Born out of wedlock to a notary, Piero da Vinci, and a peasant woman, Caterina, at Vinci in the region of Florence, Leonardo was educated in the studio of the renowned Florentine painter, Verrocchio. Much of his earlier working life was spent in the service of Ludovico il Moro in Milan. He later worked in Rome, Bologna and Venice, and he spent his last years in France at the home awarded him by Francis I.

Leonardo was and is renowned primarily as a painter. Among his works, the Mona Lisa is the most famous and most parodied portrait and The Last Supper the most reproduced religious painting of all time, with their fame approached only by Michelangelo's The Creation of Adam. Leonardo's drawing of the Vitruvian Man is also regarded as a cultural icon, being reproduced on items as varied as the euro, textbooks, and T-shirts. Perhaps fifteen of his paintings survive, the small number because of his constant, and frequently disastrous, experimentation with new techniques, and his chronic procrastination. Nevertheless, these few works, together with his notebooks, which contain drawings, scientific diagrams, and his thoughts on the nature of painting, compose a contribution to later generations of artists rivalled only by that of his contemporary, Michelangelo.

Leonardo is revered for his technological ingenuity. He conceptualised a helicopter, a tank, concentrated solar power, a calculator, and the double hull, and he outlined a rudimentary theory of plate tectonics. Relatively few of his designs were constructed or were even feasible during his lifetime, but some of his smaller inventions, such as an automated bobbin winder and a machine for testing the tensile strength of wire, entered the world of manufacturing unheralded. He made important discoveries in anatomy, civil engineering, optics, and hydrodynamics, but he did not publish his findings and they had no direct influence on later science.