XLRでフロントアップをしようとすると以前のように上がらなくなった&半クラ領域が引きしろ5㎜ぐらいになったことから、前回実家に帰った際にXLRのクラッチプレート&スプリングを交換してきました。

大概今までやったことのない整備を行おうとすると、失敗するかやたら時間がかかるというジンクスがありますが(TZRのキャリパーとかCBXのフォークとか)今回はさてはて。

まずはオイルを抜きます。

XLRのオイルドレンは超ド級の二面幅24mm!!

ここ用に24mmのソケットを持っています。

メガネならアクスル用に24mmがあったのですが、ここではソケットしか使えません。

オイルを抜くのと同時に交換するフリクションプレートはオイル漬けにしておきます。

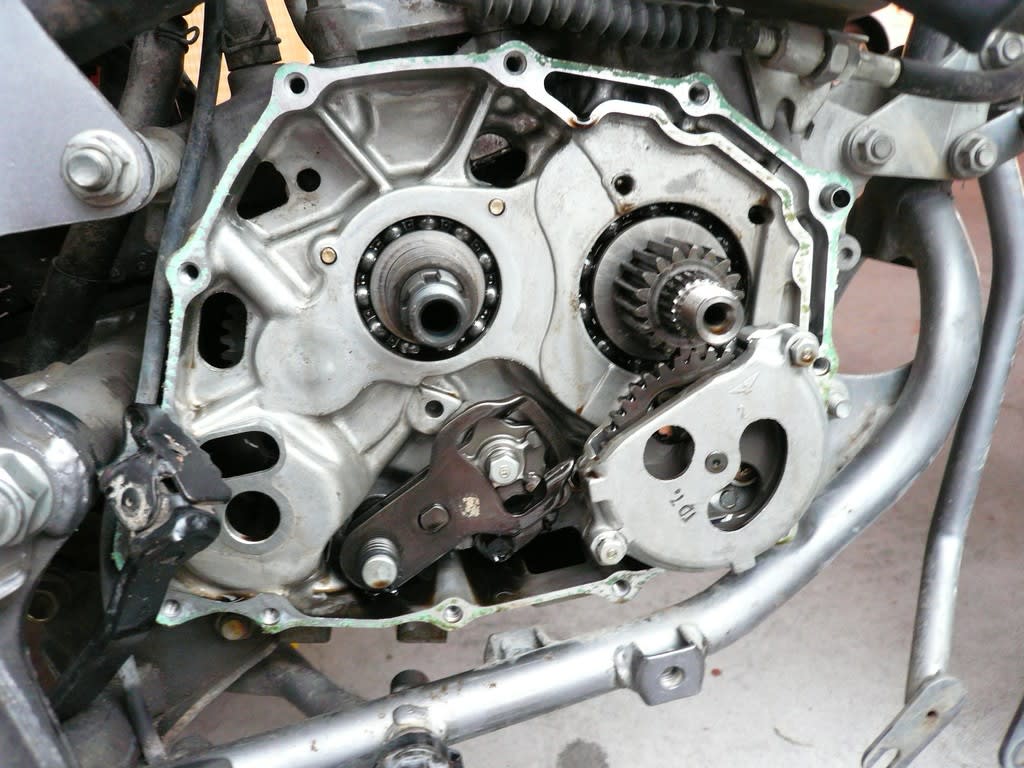

オイルが抜けたら今度は右のクランクケースカバーを外していきます。

開きました。

サービスマニュアルの図にある通りボスが高くなっている1本だけ長さが異なるので注意です。

クラッチスプリングを止めている部分を外し、クラッチセンターロックナットのカシメを広げていきます。

産廃はこういう破壊系の作業がどうにも苦手で、慎重にやって時間がかかり、じゃあ思い切って!ってするとやり過ぎるパターン。

ロックナットが回せるようになったら特工のロックナットレンチとクラッチホルダーを使ってセンターロックナットを外します。

ここでは外していませんでしたが、右側のオイルポンプのカバーも外さないとクラッチアウターが外れません。

サービスマニュアルのクラッチのページではそこを外せなんて書いてないんですけど……。

インパクトがあれば特工無くても外せるのですが、これまでにいろいろ整備をやっていたら結局特工そろえておいた方が失敗しにくくて時間もかからないって結論に達したため。

取り外したディスク周り。

あれ?焼け色がついてるけど素人目には段差も残ってるしまだ使えそう(詳しい方判断お願いします)

そんな感じでバラバラに。

ディスクの新旧比較。

なんだかな~まだつかえそうだな~。

一番面倒くさい作業。それがガスケットはがし。

ガスケットはがし用の特工!!セブンでもらえる割り箸www

冗談ではありません。竹製の割り箸はそこそこ折れにくく、アルミなどより柔らかくてケースに傷を入れないなどの理由で、マイナスドライバーを使うより健全だと某4ミニ系情報サイトの人が提案してました。

残ったガスケットが薄かったエンジン側は30分ほどで除去できました(開けた時の画像と構図が変わってないwww)

カバー側はめちゃくちゃ時間がかかりました。大体2~3時間?

ガスケットをはがす溶剤とかも仕入れておくべきだったと激しく後悔。

この後オイルとガスケットかすを綺麗に取り除く作業も地味に時間がかかってたり。

クラッチのハウジング側の段付きは擦れた跡があるぐらいでしょうか。

オイルストーンで少し擦った程度で修正できました。

組みこみの確認。

一番外側のフリクションプレートだけ組み込む溝がずれます。

メタルプレートはプレス成型らしく裏表があります。

面取りされている画像1枚目のほうが全てエンジン側に向くように組み立てるのだそうで。

パーツマニュアルとサービスマニュアルで組み込む部品の数が違うぞ?

パーツマニュアルではジャダースプリングとプレートがあるのに産廃のXLRには入っていないし……。

パーツマニュアルを信じて(部品買っちゃったし)組み込んでいくことに。

クラッチスプリングは1mmほど短くなっていました。

これが今回の異常の原因かぁ?

一度組み上げてみるもクラッチが重すぎるしちゃんと切りきれない!!

何度もばらして組んでをやりましたが結局原因は追加で組み込んだジャダースプリング。

上のパーツマニュアルの画像を見ると分かるのですが、125にはこの部品必要ないんですね。ハウジングなどの厚みが違うのでしょうか。

逆に言えばハウジングを入れ替えれば強化クラッチに!?同系エンジンを積むレーサーのCRF230Fのハウジングとか使えるのかな。

新品のガスケットを組み込み、ケースを閉じてワイヤーなどを逆手順で組み上げ完成です。

試走したところ引きしろ、つながり方ともに改善され、簡単にフロントアップが決まるようになりました。結果には大満足。

ガスケットはがしでかかった時間と、ジャダースプリング問題が無ければ半日で終わるところが丸々1日かけてしまいました。

今回も産廃のジンクス発動というところです。