龍神様が浮かんでいました。

ちょっとだけズームアップしたこの2枚だけでした。右側に向かって口を開けておられる姿がお分かりいただけますでしょうか。

カレンダー上では一応今日でゴールデンウィークの最終日を迎えました。ただ、関東地方では今日は朝から雨が降っていて、出かけるような気分にもなりません。まぁ、外出の自粛が呼びかけられている昨今としては、むしろ好都合なのかも知れません。

ところで、今朝方FBに『神道青年全国協議会』なるところからの記事が載っていました。内容はこちらの団体で、家庭内の神棚に奏上する『神棚拝詞(かみだなはいし)』という祝詞(のりと)の新型コロナウィルス早期終息祈願バージョンが新たに作成され、今日からその文章が団体のHPからPDF形式で配信されるということを知らせるものでした。上がその『神棚拝詞』の全文です。

実は新型コロナウィルスが蔓延し始めた2月末頃から奈良・春日大社を筆頭とした神社で疫病調伏のための御祈祷が毎日挙行されていて、そこで『大祓詞(おほはらへのことば)』という特別な祝詞が神前に奏上されています。その詞も公開されているのですが、

と、とにかく長いのです。おまけに読み方も訓読み中心の大和言葉が多いのでそれに当てた小さな振り仮名も多く、老眼の私が読むには辛いものがあります。

これは素人にはハードルが高いな…と思っていたのですが、今回のものは各家庭の神棚に奏上する『神棚拝詞』という祝詞の最後の部分を疫病調伏バージョンにして唱え奉りやすくしたものとなっているので、これなら素人でも何とかなりそうです。

通常の『神棚拝詞』の最後の部分は

「身健(みすこやか)に世のため人のために尽くさしめ給へと恐み恐み白す(かしこみかしこみもうす)」

となるのですが、この新型コロナウィルス早期終息祈願バージョンは「世のため人のために尽くさしめ給ひ」の後に

「此の悪(あし)き流行(はやり)の疫病(えやみ)の禍事(まがごと)を一日(ひとひ)も速(すみや)けく除き払い却り給ひ(のぞきはらいやりたまい)、清く平穏(おだい)に成さしめ給へと恐み恐み白す」

という文言が加えられています。

新型コロナウィルスに関しては、医療従事者への感謝や個々の節度ある行動が連日呼びかけられていますが、それと同時にこうした祝詞や

昨今話題のアマビヱ様といった神々への疫病調伏の祈りといったものも多く見られるようになりました。とかく宗教観が希薄な日本人と言われていますが、やはり根底には八百萬の神々を信仰してきた先人達のDNAが脈々と受け継がれているのでしょう。

今、日本人がすべきことは行政への批判や徒な自己の権利行使ではありません。ひとりひとりがこの疫病を我が事と感じ、何不自由無く暮らせていた記憶を暫時置いておいて出来る範囲での節度と思いやりのある行動をすることです。

私自身も決して恵まれた状況の下にいるわけではありませんが、とにかく自身が新型コロナウィルスに罹患してしまわないように、そして知らぬ間にウィルスの運び屋になって誰かに伝染してしまうようなことのないように気をつけて生きていこうと思っております。そして私もこの新型コロナウィルス早期終息祈願神棚拝詞を我が家の神棚に奏上し、一日も早い疫病退散を及ばずながら祈願していこうと思います。

ここ最近、曜日の感覚がすっかりおかしくなっていることに気づきます。うっかりすると、今日が憲法記念日だということすら忘れかけていました。定期的に通っている教室が無いというだけで、人間の曜日や時間の感覚というものはこんなにもブレてしまうものなのでしょうか。

最近は近所のコンビニや少し離れたヨーカドーに行く以外は、日がな一日自宅におります。で、何をするかといえば練習かCD・DVD鑑賞か読書かボ〜…ッとしているかのどれかなのですが、ふと気づくと仏壇の前に座っていることも増えてきました。

とりあえずお線香をあげて読経して御宝号を唱え奉るだけなのですが、無為にボンヤリしているよりかは何とかなります。端的に言えば心が落ち着くといったところでしょうか。

子供の頃、祖父母の家に行くと先ず仏壇の前に行き、阿弥陀様にお線香をあげて合掌するのが習慣化していました。もしかしたら、私の中にそんな幼児体験が根底に残っているのかも知れませんが、何にもせよ家の中にこうした心の拠り所があるということは何ともいいものではないかと思っております。

相変わらず鬱々とした気分で日々を過ごすことが続きますが、とにかく一日も早く事態を収束させるべく各人がよく考えて行動することに努めましょう。

今日は昨日の荒天とは打って変わって、暖かな春らしい陽気に恵まれました。ただ、こんなにいいお天気でも外出出来ないことには違いなく、今日も元気に引き籠もり生活を満喫しておりました。

さて、歴史上では様々な疫病が流行っては人々の命を奪っていったようです。しかも世界史的にみると、100年置きに厄災が猛威を奮ってきたことがわかります。1720年にはペストが、1820年にはコレラが、1920年にはスペイン風邪が、そして2020年にはコロナウィルスが大流行し、多くの犠牲者が出ています。

これは単なる偶然なのでしょうか?それとも自然の摂理で増え過ぎた人類の間引きが行われているのでしょうか?

今までに世界でも日本でも様々な疫病が流行りました。そうした中でも外国、特にキリスト教社会と日本では、疫病に対しての捉え方が違っていたようです。

キリスト教社会では疫病の流行を神が人間に与えた罰として捉えていたようで、人間の驕りと不信心が引き起こすものと考えられていたようです。その様子は絵画にも描かれ、疫病はサタンのような悪魔の姿で表されています。悪魔の姿の疫病は人々を否応無しに死の淵へと追いやり、それを天使や神が討ち滅ぼして勝利する、つまり『闘うもの』として扱われます。

一方、日本的仏教社会では疫病は邪鬼の仕業と考えられ、疫病は鬼の姿で描かれることが多いようです。キリスト教社会と同じように人々を死へと追いやるものではありますが、高僧や行者の功力によって調伏されたり、時にはその高僧や行者に対して鬼たちが

「お宅の信徒さん達には手出ししません。」

と誓約書を書かされたりする絵巻があったりという『割と近くにいるもの』として扱われたりしています。やはり、八百万の神の坐す日本ならではの考え方と言えるでしょうか。

さて、一連の新型コロナウィルスの流行に伴って、最近話題になっているものがあります。それが『アマビヱ』という物怪の絵です。

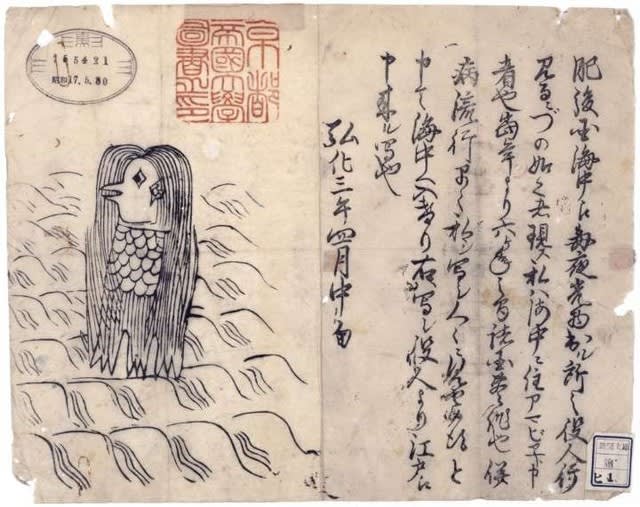

上の写真は江戸後期、孝明天皇が即位した弘化3(1846)年の瓦版ですが、それによると肥後国(熊本県)の浜に長い髪を垂らしてくちばしを持ち、身体全体が鱗に覆われ脚が3本あるというロン毛の半魚ドンのような生き物が現れ

「疫病を退散させたくば、我が身の絵を描いて肌身離さず持つべし。」

と里人に伝えたという伝説がありますが、そのことを伝える貴重な資料です。

この『アマビヱ』については、詳しいことは分かっていないようです。この『アマビヱ』という名前についても、それよりも昔から言い伝えのある3本脚の猿の姿で描かれる『アマビコ』を書き間違えたのではないかとも言われていますが、この瓦版から150年近い時を超えて現代日本のSNS上でこの『アマビヱ』が話題となっており、様々なクリエイターやイラストレーター達が『アマビヱ』を元にした作品を発表しています。

考えてみれば、この21世紀の御世になってもこうしたものに疫病退散の願いを託す日本人という民族は、実に微笑ましいと言うことも出来るかも知れません。何となくギスギスした空気の漂う昨今、物怪にひと時の思いを馳せるのもいいではないかと思います。