第10期叡王戦第2局(主催:日本将棋連盟、株式会社不二家)が、19日に石川県加賀市で行われた。

第1局は挑戦者・斎藤慎太郎八段の勝ち。番勝負は挑戦者が先勝すると面白い。伊藤匠叡王としては、相手が藤井聡太竜王・名人でないぶん、やや余裕があるが、それでもこの第2局を落とすと厄介だ。勝つしかない。

第2局は斎藤八段の先手で、相掛かりとなった。こういう将棋はまったく分からないのだが、丁々発止とやりあうイメージがある。ただ本局、両者早々に右桂を跳ねたものの、右銀は三段目に留まり、持久戦というか、手厚い将棋になってきた。

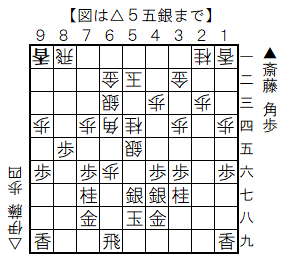

双方5筋の歩を突き、そこで伊藤叡王が6四に角を据えたのが決断の一手。この位置の角は5五に次いで八方に利いており、この角の働きが優劣に直結する。

斎藤八段は、自ら交換した桂を同じ位置に打つ。対して伊藤叡王は5四に据える。ふつうに考えたら後手のほうが得をした勘定で、このあたりの構想に、斎藤八段の誤算があったかもしれない。

中央での小競り合いが最高潮である。このさまが、1948年9月22日に東京・南禅寺で指された、塚田・升田五番勝負第4局(主催:日本将棋連盟、朝日新聞社。「週刊朝日」掲載)・▲塚田正夫名人VS△升田幸三八段の中盤戦によく似ていると思った。

銀が中央に出て制空権を取るさまが、映画「駅馬車」のラストシーンを思わせるため「駅馬車定跡」の異名がある。叡王戦も、その雰囲気がある。

叡王戦は、以下も中央での争いが続く。ただ、つねに伊藤叡王がアドバンテージを持って指していたと思う。制空権争いでは負けないという、往年の米長邦雄永世棋聖の手厚い将棋を見る気分だった。

110手目、伊藤叡王の飛車が成れては、素人目にも後手の勝勢が認識できた。

以下、120手まで伊藤叡王の勝ちとなった。局後の感想を聞くと、斎藤八段は、序盤からしくじったと認識していたようである。現代の将棋では、序盤のマイナスを挽回しにくい。

2局終わって1勝1敗。やはりタイトル戦はこうでなくてはいけない。第3局は5月4日。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます