きょう12月9日は、芹沢博文九段の命日である。1987年の逝去だから、もう34年が経ってしまった。

芹沢九段の人となりは10年前も書いたから重複を避けるが、芹沢九段は「将棋の日」をプロデュースしたことでも知られる。

第1回は1975年11月17日、東京・蔵前国技館で行われた。第14期十段戦第2局・中原誠十段対大山康晴棋聖戦の公開対局が目玉だった。当日は月曜日だったが、8,000人を越える入場者があったという。将棋は3手だけ進んだが、封じ手まで進み、将棋ファンは大満足したという。

いまも「将棋の日」は各地持ち回りで行われているが、それも芹沢九段がいなければ、数年は開催が遅れていたかもしれない。

きょうは芹沢九段の名局をお届けする。対局相手は谷川浩司九段である。

芹沢九段は、谷川九段を高く買っていた。人格はもちろん、格調高い将棋に対して、最大限の賛辞、敬意を払っていた。エッセイ集「王より飛車が好き」(サンケイ出版)では谷川九段を「流れた水が長き時をかけて元の所に戻って来るような無限運動を思うことがある。(中略)谷川は将棋を一局ずつと捉えずに、生涯を一局と無意識に表現する何かがあるのかも知れない」と評していた。

その芹沢九段が第40期B級1組順位戦で、19歳の谷川七段(当時)と当たることになった。芹沢八段(当時)は、谷川七段と最初で最後の戦いになると覚悟した。そこで対局の1週間前から酒絶ちをし、この対局に臨んだのであった。

1981年12月25日 第40期順位戦B級1組7回戦

▲七段 谷川浩司(19歳)

△八段 芹沢博文(45歳)

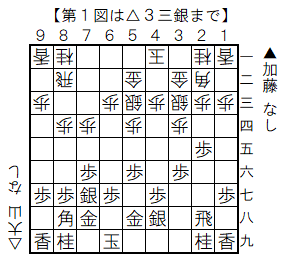

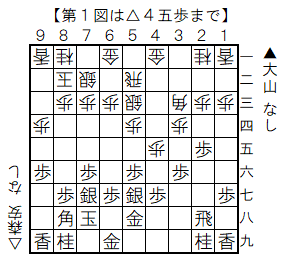

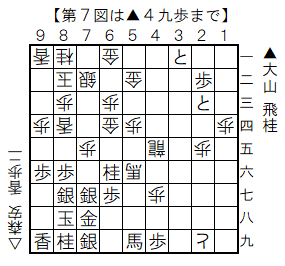

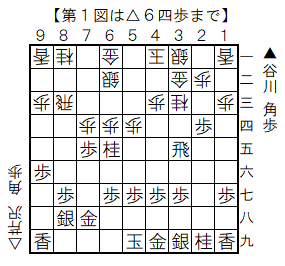

▲2六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△2三歩▲2六飛△6二銀▲7六歩△8六歩▲同歩△同飛▲9六歩△3四歩▲2四歩△同歩▲同飛△5四歩▲3四飛△4一玉▲7七桂△7四歩▲3六飛△4四角▲2四歩△3三桂▲8七歩△8二飛▲6五桂△8八角成▲同銀△2二歩▲3四飛△8五飛▲3五飛△8三飛▲7五歩△6四歩(第1図)

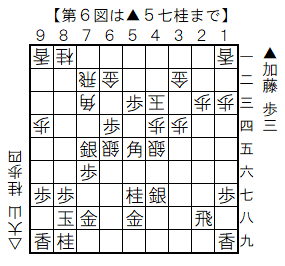

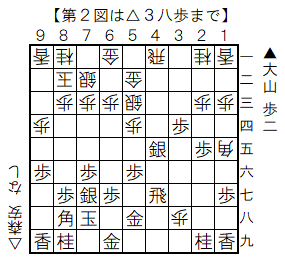

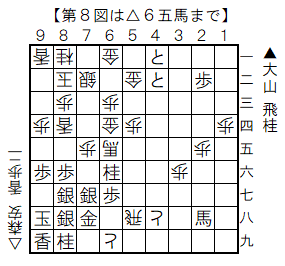

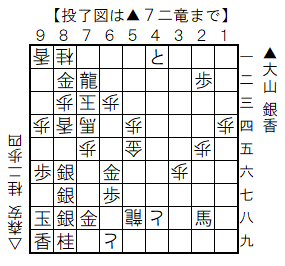

▲4六角△8二角▲7四歩△6五歩▲8二角成△同飛▲6四角△9二飛▲6五飛△6三歩▲4六角△5五桂▲5八金△7二飛▲5六歩△8四角▲6六歩△7四飛▲7五歩△同角▲7六歩△4二角▲5五歩△6五桂▲7五飛△同角▲同歩△同飛▲7六歩△5五飛▲同角△同歩▲7五角△3五角▲8一飛△7一歩▲9一飛成△5六歩▲3六香△4四角▲4八桂△5七歩成▲同金△3五歩▲5六桂△5五角▲3五香△2五飛▲2三歩成△同歩▲3三香成△同金▲2六歩△同飛▲2八歩△5一香▲9二竜△3八歩▲7四桂△5三銀▲3八銀△2八飛成▲5四歩△4二銀▲4八玉△3六歩▲4六金△同角▲同歩△5四香▲4五角△4四金▲4二角成△同銀▲3二銀△5一玉▲2三角成△3九角▲5九玉△2三竜▲同銀成△5六香▲6九玉△5七角成▲2一飛△3一桂▲6八金△5九角(投了図)

まで、130手で芹沢八段の勝ち。

ここまで芹沢八段は1勝5敗、谷川七段は4勝1敗だった。芹沢八段に降級の恐怖はないが、昇級を狙う谷川七段はもう負けたくないところ。

将棋は先番谷川七段のひねり飛車模様となったが芹沢八段が手将棋に誘導し、定跡のない相居飛車に落ち着いた。

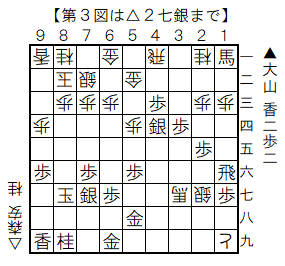

芹沢八段は飛車の巧妙な動きで桂得を果たす。

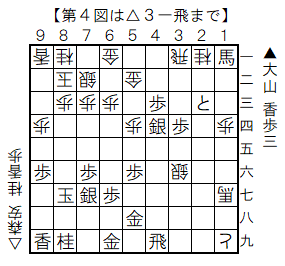

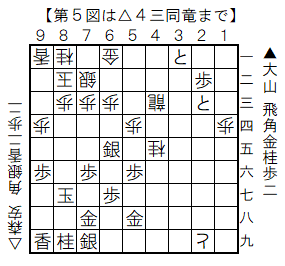

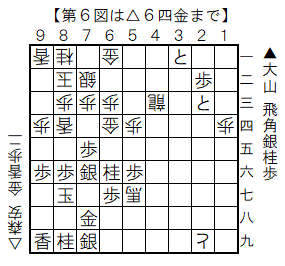

以下も溌剌と指し、芹沢八段が有利を拡大する。そして終盤では勝勢になったが、谷川七段は表情ひとつ変えない。それを見て、芹沢八段のほうがおののいたという。

結局130手まで、芹沢八段の勝ち。双方飛車角が乱舞する、芹沢八段の名局であった。

これで芹沢八段は2勝5敗としたが、以後を全敗し2勝10敗で降級。いっぽう谷川七段は以後を全勝し、10勝2敗でA級八段に昇級昇段する。そして1983年には加藤一二三名人から名人奪取を果たす。実に21歳の名人であった。これを芹沢九段は「目の前にある好きな果物を手に取るように、名人位を獲ってしまったのである」と書いた。

名人位を狂おしいほど望みながら、己の限界を知って名人を諦めた芹沢九段。心中、複雑な気持ちがあったに違いない。

芹沢九段の人となりは10年前も書いたから重複を避けるが、芹沢九段は「将棋の日」をプロデュースしたことでも知られる。

第1回は1975年11月17日、東京・蔵前国技館で行われた。第14期十段戦第2局・中原誠十段対大山康晴棋聖戦の公開対局が目玉だった。当日は月曜日だったが、8,000人を越える入場者があったという。将棋は3手だけ進んだが、封じ手まで進み、将棋ファンは大満足したという。

いまも「将棋の日」は各地持ち回りで行われているが、それも芹沢九段がいなければ、数年は開催が遅れていたかもしれない。

きょうは芹沢九段の名局をお届けする。対局相手は谷川浩司九段である。

芹沢九段は、谷川九段を高く買っていた。人格はもちろん、格調高い将棋に対して、最大限の賛辞、敬意を払っていた。エッセイ集「王より飛車が好き」(サンケイ出版)では谷川九段を「流れた水が長き時をかけて元の所に戻って来るような無限運動を思うことがある。(中略)谷川は将棋を一局ずつと捉えずに、生涯を一局と無意識に表現する何かがあるのかも知れない」と評していた。

その芹沢九段が第40期B級1組順位戦で、19歳の谷川七段(当時)と当たることになった。芹沢八段(当時)は、谷川七段と最初で最後の戦いになると覚悟した。そこで対局の1週間前から酒絶ちをし、この対局に臨んだのであった。

1981年12月25日 第40期順位戦B級1組7回戦

▲七段 谷川浩司(19歳)

△八段 芹沢博文(45歳)

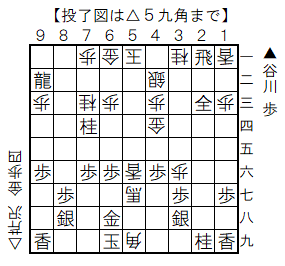

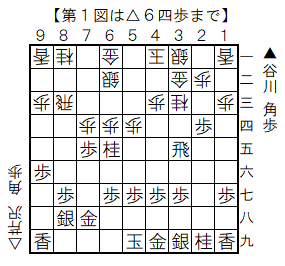

▲2六歩△8四歩▲2五歩△8五歩▲7八金△3二金▲2四歩△同歩▲同飛△2三歩▲2六飛△6二銀▲7六歩△8六歩▲同歩△同飛▲9六歩△3四歩▲2四歩△同歩▲同飛△5四歩▲3四飛△4一玉▲7七桂△7四歩▲3六飛△4四角▲2四歩△3三桂▲8七歩△8二飛▲6五桂△8八角成▲同銀△2二歩▲3四飛△8五飛▲3五飛△8三飛▲7五歩△6四歩(第1図)

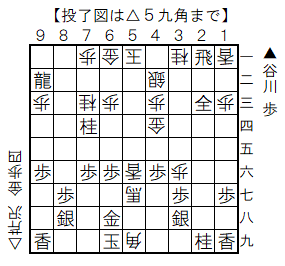

▲4六角△8二角▲7四歩△6五歩▲8二角成△同飛▲6四角△9二飛▲6五飛△6三歩▲4六角△5五桂▲5八金△7二飛▲5六歩△8四角▲6六歩△7四飛▲7五歩△同角▲7六歩△4二角▲5五歩△6五桂▲7五飛△同角▲同歩△同飛▲7六歩△5五飛▲同角△同歩▲7五角△3五角▲8一飛△7一歩▲9一飛成△5六歩▲3六香△4四角▲4八桂△5七歩成▲同金△3五歩▲5六桂△5五角▲3五香△2五飛▲2三歩成△同歩▲3三香成△同金▲2六歩△同飛▲2八歩△5一香▲9二竜△3八歩▲7四桂△5三銀▲3八銀△2八飛成▲5四歩△4二銀▲4八玉△3六歩▲4六金△同角▲同歩△5四香▲4五角△4四金▲4二角成△同銀▲3二銀△5一玉▲2三角成△3九角▲5九玉△2三竜▲同銀成△5六香▲6九玉△5七角成▲2一飛△3一桂▲6八金△5九角(投了図)

まで、130手で芹沢八段の勝ち。

ここまで芹沢八段は1勝5敗、谷川七段は4勝1敗だった。芹沢八段に降級の恐怖はないが、昇級を狙う谷川七段はもう負けたくないところ。

将棋は先番谷川七段のひねり飛車模様となったが芹沢八段が手将棋に誘導し、定跡のない相居飛車に落ち着いた。

芹沢八段は飛車の巧妙な動きで桂得を果たす。

以下も溌剌と指し、芹沢八段が有利を拡大する。そして終盤では勝勢になったが、谷川七段は表情ひとつ変えない。それを見て、芹沢八段のほうがおののいたという。

結局130手まで、芹沢八段の勝ち。双方飛車角が乱舞する、芹沢八段の名局であった。

これで芹沢八段は2勝5敗としたが、以後を全敗し2勝10敗で降級。いっぽう谷川七段は以後を全勝し、10勝2敗でA級八段に昇級昇段する。そして1983年には加藤一二三名人から名人奪取を果たす。実に21歳の名人であった。これを芹沢九段は「目の前にある好きな果物を手に取るように、名人位を獲ってしまったのである」と書いた。

名人位を狂おしいほど望みながら、己の限界を知って名人を諦めた芹沢九段。心中、複雑な気持ちがあったに違いない。