日付変わって今日7月26日は、大山康晴十五世名人の命日である。1992年の没だから、もう27年も経ってしまった。

当時私はリストラで会社を辞め、当日は北海道を旅行中だった。旭川から自宅へ定期連絡を入れると、オヤジが散文的に「あと大山が死んだ」と教えてくれた。私は、ついにこの日が来てしまったか……と、世の無常を思ったものだ。

さて今年の「大山の名局」は、1992年3月2日に指された、第50期A級順位戦最終局・対谷川浩司竜王戦をお届けする。大山十五世名人が亡くなる5ヶ月前の将棋である。

この期の挑戦者争いは、2位の谷川竜王と6位の高橋道雄九段が6勝2敗。4位の南芳一九段と7位の大山十五世名人が5勝3敗で追う展開だった。高橋九段は塚田泰明八段との対戦で、どちらが勝つか分からない。ただ谷川竜王は大山十五世名人に相性がよく、ここまで14勝5敗(不戦勝1を含む)。A級順位戦に限っては5戦全勝だった。しかも竜王のほかに棋聖、王位、王将と保持し、脂が乗りきっていた。

いっぽうの大山十五世名人は前年秋にガンの手術をしており、体調が万全ではない。68歳の高齢もあいまって、どこから見ても谷川竜王の優位は動かなかった。

という背景があり、最終局が始まったのである。

▲十五世名人 大山康晴

△竜王 谷川浩司

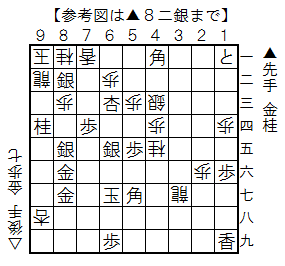

初手からの指し手。▲7六歩△8四歩▲5六歩△8五歩▲7七角△3四歩▲8八飛△5四歩▲6八銀△6二銀▲4八玉△6四歩▲3八玉△4二玉▲6六歩△3二玉▲5八金左△5二金右▲2八玉△5三銀▲3八銀△3三角▲4六歩△4四歩▲3六歩△2二玉▲5七銀△1二香(第1図)

▲7六歩△8四歩に▲7八飛の三間飛車は有力だったが、大山十五世名人は▲5六歩と中飛車も匂わす。谷川竜王は△8五歩と伸ばしたが、今度はその歩を狙って▲8八飛。とはいえ大山十五世名人の向かい飛車は珍しかった。

谷川竜王は右銀を早めに上がり、△4四歩から△1二香。穴熊の明示である。

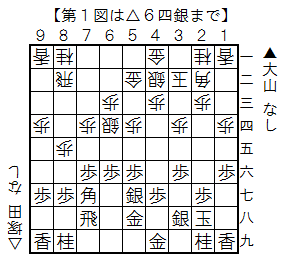

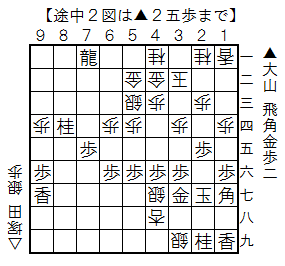

第1図以下の指し手。▲3七桂△1一玉▲4五歩△4三金▲4七金△2二銀▲6八飛△3一金▲6五歩(第2図)

大山十五世名人は右桂をなかなか跳ねないが、本局は▲4七金や端歩まで後回しにして跳ねた。

さらに▲6八飛から▲6五歩。序盤に△6四歩と突かせたから、ここで1歩交換が可能となった。ここでは対穴熊といえども、振り飛車まずまずではなかろうか。

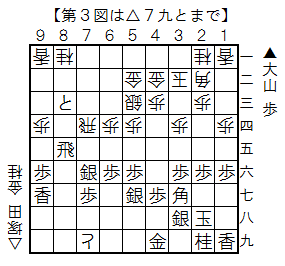

第2図以下の指し手。△8六歩▲同歩△6五歩▲同飛△6四歩▲6九飛△7四歩▲4四歩△同角▲4五桂△7七角成▲同桂△4四銀▲4六歩△3五歩▲6四飛(第3図)

谷川竜王は△8六歩と味をつけるが、やはり△6五歩と戻すよりなく、大山十五世名人は▲同飛から▲6九飛と引き満足である。

▲4五桂が大山十五世名人らしからぬ跳躍だが、角交換のあと△4四銀と上がらせれば、先手は▲4六歩と収めて十分である。

だがこの形になったことで、谷川竜王はある攻め筋を決行することになった。

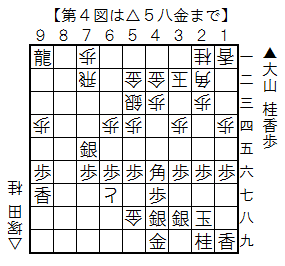

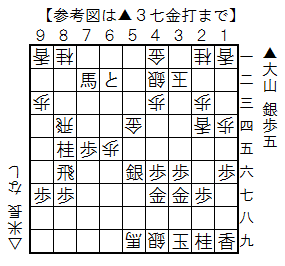

第3図以下の指し手。△4五銀▲同歩△7三角▲4六角△3四桂(第4図)

谷川竜王は△4五銀と桂を取り、4六の地点をこじあける。そして△7三角の準王手飛車が狙いだった。

大山十五世名人は▲4六角と受けるが、谷川竜王は△3四桂。これが前譜△3五歩の意味だった。

これに▲3七角は△4六歩が飛車金取り。よって一本取ったと谷川竜王は見たのだが……。

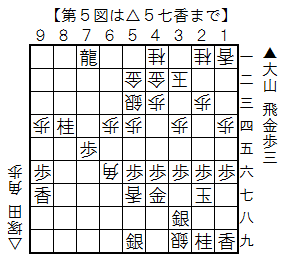

第4図以下の指し手。▲6三飛成△4六桂▲同銀△5二角▲6八竜△8六飛▲6四歩△6六歩▲同竜△6二歩(第5図)

△3四桂に角を逃げられず先手が困ったようだが、素朴に飛車を成るのが好手だった。

谷川竜王はとりあえず角を取るが、▲4六同銀と取った形は先手の金銀4枚が集結し、先手十分となった。谷川竜王は読み筋通りに運べたのに局面が思わしくなく、困惑したことだろう。

いや、角銀交換の駒損なれど、この局面で指せる、と見た大山十五世名人の大局観が素晴らしかったのだ。

非勢を自認した谷川竜王は△5二角と据えたが、ここに打つようでは駒得のアドバンテージが消えてしまった。

第5図以下の指し手。▲4四桂△4一角▲5五歩△8八飛成▲5四歩△同金▲5二歩△8四角▲5六竜△5五歩▲6七竜(第6図)

▲4四桂が待望の反撃で、△4一角に▲5五歩。先手は5筋の歩を切るのが肝要で、ここに歩が立てばいくらでもと金を作れる。

△8四角には▲5六竜~▲6七竜。竜は攻めに強いが、受けにも強い。前述の通り、先手はと金攻めができれば、ほかの攻め駒は要らないのだ。

第6図以下の指し手。△2四歩▲8九歩△同竜▲8五歩△9五角▲4三銀△5三金▲3四銀成△5二金▲同桂成△同角▲3五成銀(第7図)

△2四歩は自らアキレス腱をこじあけるので好ましくないが、△4一角を世に出すためにはやむを得ない。

大山十五世名人は▲8九歩と竜筋を逸らして▲8五歩。実に芸が細かい。

さらに▲4三銀から▲3四銀成とし、△4一角の活用を封じた。

谷川竜王は△5二金と駒損を甘受したが、大山十五世名人は3手後に▲3五成銀と引き、落ち着いたもの。将棋は勝ち急いではいけない、という大山十五世名人最後の教えである。

第7図以下の指し手。△9九竜▲5四歩△4八歩▲3九金△7五歩▲同歩△7六歩▲同竜△7九竜▲5三歩成△4一角(第8図)

△9九竜に▲5四歩と垂らす。先手は5筋でと金を製造すればいいのだから、ラクだ。

△7五歩にも落ち着いて▲同歩と取っておく。ここ慌てて▲5三歩成は△7四角で、△4七角成を見られてめんどうである。こんな角に金と交換させるわけにはいかない。

△7九竜には▲5三歩成と行く。ここで△7七角成なら勝負だったが、谷川竜王は△4一角と引いた。この瞬間勝負がついたと、河口俊彦八段は「将棋マガジン」の対局日誌に書いた。

という第8図で、大山十五世名人最晩年の名手が出る。

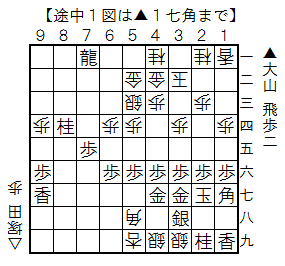

第8図以下の指し手。▲6七金(途中図)△7三桂▲6三歩成△3二角▲5四歩△6五桂打▲同桂△7六竜▲同金△7九飛▲4二と(投了図)

まで、113手で大山十五世名人の勝ち。

▲6七金が名手。こうして相手の手を殺すのが大山流である。谷川竜王は△7三桂だが、これは一手の価値がない。以下▲4二とまで、谷川竜王の投了となった。

本局の大山十五世名人の勝利と高橋九段の敗戦、南九段の勝利によって、何と四者プレーオフとなった。

大山十五世名人は手術前のA級の成績が3勝3敗だった。その時、「まだ目がある」とつぶやいて入院した。周りは「もう降級の目はほとんどないが、慎重な大山先生らしい」と感心した。

ところが大山十五世名人の真意は「まだ名人挑戦の目がある」だったのだ。

谷川戦の1週間後、大山十五世名人は高橋九段とのプレーオフに臨んだ。当時は将棋会館で解説会が行われたが、プレーオフ第1戦としては異例の企画だった。

将棋は大山十五世名人が全盛時を思わせる指し回しを見せ必勝の局面を作ったが、飛車を転回する決め手を逸し、惜敗した。投了の局面は詰み上がっていて、私は、これが最後の順位戦と覚悟していた大山十五世名人が、少しでも長く勝負の場に浸っていたかったから、と推察した。

なお、この谷川竜王戦の日に誕生したのが、誰あろう里見香奈女流五冠である。

当時私はリストラで会社を辞め、当日は北海道を旅行中だった。旭川から自宅へ定期連絡を入れると、オヤジが散文的に「あと大山が死んだ」と教えてくれた。私は、ついにこの日が来てしまったか……と、世の無常を思ったものだ。

さて今年の「大山の名局」は、1992年3月2日に指された、第50期A級順位戦最終局・対谷川浩司竜王戦をお届けする。大山十五世名人が亡くなる5ヶ月前の将棋である。

この期の挑戦者争いは、2位の谷川竜王と6位の高橋道雄九段が6勝2敗。4位の南芳一九段と7位の大山十五世名人が5勝3敗で追う展開だった。高橋九段は塚田泰明八段との対戦で、どちらが勝つか分からない。ただ谷川竜王は大山十五世名人に相性がよく、ここまで14勝5敗(不戦勝1を含む)。A級順位戦に限っては5戦全勝だった。しかも竜王のほかに棋聖、王位、王将と保持し、脂が乗りきっていた。

いっぽうの大山十五世名人は前年秋にガンの手術をしており、体調が万全ではない。68歳の高齢もあいまって、どこから見ても谷川竜王の優位は動かなかった。

という背景があり、最終局が始まったのである。

▲十五世名人 大山康晴

△竜王 谷川浩司

初手からの指し手。▲7六歩△8四歩▲5六歩△8五歩▲7七角△3四歩▲8八飛△5四歩▲6八銀△6二銀▲4八玉△6四歩▲3八玉△4二玉▲6六歩△3二玉▲5八金左△5二金右▲2八玉△5三銀▲3八銀△3三角▲4六歩△4四歩▲3六歩△2二玉▲5七銀△1二香(第1図)

▲7六歩△8四歩に▲7八飛の三間飛車は有力だったが、大山十五世名人は▲5六歩と中飛車も匂わす。谷川竜王は△8五歩と伸ばしたが、今度はその歩を狙って▲8八飛。とはいえ大山十五世名人の向かい飛車は珍しかった。

谷川竜王は右銀を早めに上がり、△4四歩から△1二香。穴熊の明示である。

第1図以下の指し手。▲3七桂△1一玉▲4五歩△4三金▲4七金△2二銀▲6八飛△3一金▲6五歩(第2図)

大山十五世名人は右桂をなかなか跳ねないが、本局は▲4七金や端歩まで後回しにして跳ねた。

さらに▲6八飛から▲6五歩。序盤に△6四歩と突かせたから、ここで1歩交換が可能となった。ここでは対穴熊といえども、振り飛車まずまずではなかろうか。

第2図以下の指し手。△8六歩▲同歩△6五歩▲同飛△6四歩▲6九飛△7四歩▲4四歩△同角▲4五桂△7七角成▲同桂△4四銀▲4六歩△3五歩▲6四飛(第3図)

谷川竜王は△8六歩と味をつけるが、やはり△6五歩と戻すよりなく、大山十五世名人は▲同飛から▲6九飛と引き満足である。

▲4五桂が大山十五世名人らしからぬ跳躍だが、角交換のあと△4四銀と上がらせれば、先手は▲4六歩と収めて十分である。

だがこの形になったことで、谷川竜王はある攻め筋を決行することになった。

第3図以下の指し手。△4五銀▲同歩△7三角▲4六角△3四桂(第4図)

谷川竜王は△4五銀と桂を取り、4六の地点をこじあける。そして△7三角の準王手飛車が狙いだった。

大山十五世名人は▲4六角と受けるが、谷川竜王は△3四桂。これが前譜△3五歩の意味だった。

これに▲3七角は△4六歩が飛車金取り。よって一本取ったと谷川竜王は見たのだが……。

第4図以下の指し手。▲6三飛成△4六桂▲同銀△5二角▲6八竜△8六飛▲6四歩△6六歩▲同竜△6二歩(第5図)

△3四桂に角を逃げられず先手が困ったようだが、素朴に飛車を成るのが好手だった。

谷川竜王はとりあえず角を取るが、▲4六同銀と取った形は先手の金銀4枚が集結し、先手十分となった。谷川竜王は読み筋通りに運べたのに局面が思わしくなく、困惑したことだろう。

いや、角銀交換の駒損なれど、この局面で指せる、と見た大山十五世名人の大局観が素晴らしかったのだ。

非勢を自認した谷川竜王は△5二角と据えたが、ここに打つようでは駒得のアドバンテージが消えてしまった。

第5図以下の指し手。▲4四桂△4一角▲5五歩△8八飛成▲5四歩△同金▲5二歩△8四角▲5六竜△5五歩▲6七竜(第6図)

▲4四桂が待望の反撃で、△4一角に▲5五歩。先手は5筋の歩を切るのが肝要で、ここに歩が立てばいくらでもと金を作れる。

△8四角には▲5六竜~▲6七竜。竜は攻めに強いが、受けにも強い。前述の通り、先手はと金攻めができれば、ほかの攻め駒は要らないのだ。

第6図以下の指し手。△2四歩▲8九歩△同竜▲8五歩△9五角▲4三銀△5三金▲3四銀成△5二金▲同桂成△同角▲3五成銀(第7図)

△2四歩は自らアキレス腱をこじあけるので好ましくないが、△4一角を世に出すためにはやむを得ない。

大山十五世名人は▲8九歩と竜筋を逸らして▲8五歩。実に芸が細かい。

さらに▲4三銀から▲3四銀成とし、△4一角の活用を封じた。

谷川竜王は△5二金と駒損を甘受したが、大山十五世名人は3手後に▲3五成銀と引き、落ち着いたもの。将棋は勝ち急いではいけない、という大山十五世名人最後の教えである。

第7図以下の指し手。△9九竜▲5四歩△4八歩▲3九金△7五歩▲同歩△7六歩▲同竜△7九竜▲5三歩成△4一角(第8図)

△9九竜に▲5四歩と垂らす。先手は5筋でと金を製造すればいいのだから、ラクだ。

△7五歩にも落ち着いて▲同歩と取っておく。ここ慌てて▲5三歩成は△7四角で、△4七角成を見られてめんどうである。こんな角に金と交換させるわけにはいかない。

△7九竜には▲5三歩成と行く。ここで△7七角成なら勝負だったが、谷川竜王は△4一角と引いた。この瞬間勝負がついたと、河口俊彦八段は「将棋マガジン」の対局日誌に書いた。

という第8図で、大山十五世名人最晩年の名手が出る。

第8図以下の指し手。▲6七金(途中図)△7三桂▲6三歩成△3二角▲5四歩△6五桂打▲同桂△7六竜▲同金△7九飛▲4二と(投了図)

まで、113手で大山十五世名人の勝ち。

▲6七金が名手。こうして相手の手を殺すのが大山流である。谷川竜王は△7三桂だが、これは一手の価値がない。以下▲4二とまで、谷川竜王の投了となった。

本局の大山十五世名人の勝利と高橋九段の敗戦、南九段の勝利によって、何と四者プレーオフとなった。

大山十五世名人は手術前のA級の成績が3勝3敗だった。その時、「まだ目がある」とつぶやいて入院した。周りは「もう降級の目はほとんどないが、慎重な大山先生らしい」と感心した。

ところが大山十五世名人の真意は「まだ名人挑戦の目がある」だったのだ。

谷川戦の1週間後、大山十五世名人は高橋九段とのプレーオフに臨んだ。当時は将棋会館で解説会が行われたが、プレーオフ第1戦としては異例の企画だった。

将棋は大山十五世名人が全盛時を思わせる指し回しを見せ必勝の局面を作ったが、飛車を転回する決め手を逸し、惜敗した。投了の局面は詰み上がっていて、私は、これが最後の順位戦と覚悟していた大山十五世名人が、少しでも長く勝負の場に浸っていたかったから、と推察した。

なお、この谷川竜王戦の日に誕生したのが、誰あろう里見香奈女流五冠である。