8月2日(日)は、昼から大野教室に行った。夏子さんの件で神経衰弱になり、その苦痛を紛らわせたかったのだ。むろん、食事会でそのグチをぶちまけるつもりである。

このところ午後4時以降に指す自由対局が主になっているので、指導対局アリの昼入りは久しぶりだ。荒川を越えて他県に入るのに抵抗があったが、やむを得ない。なお、今年私が東京を出たのは、1月27日の和光市CI寄席、2月7日~12日の北海道旅行、3月21日と6月21日の大野教室に続いて5度目だ。コロナ禍だったこともあるが、ほとんど引きこもりである。

川口駅に着き、やや迷ったが、構内の立ち食い蕎麦店に入った。店内はコロナ禍対策で、カウンターに板で仕切りがされていた。一蘭みたいだ。かけそば320円也。

大野教室に入ると、あれ? とW氏に驚かれた。それも当然で、女流棋士の指導対局を除く、オリジナルの大野教室の昼入りは、2017年9月3日以来、2年11ヶ月振りとなる。

大野八一雄七段は4面指しの真っ最中。奥の和室でも多くの子供たちが対局をしていた。Taga氏、Ok氏の姿はあるが、ほかに知己の大人はいなかった。「あとで指しましょう」とTaga氏に言ったが、どうなることやら。

大野七段の多面指しは1面空きがあったが、私はいつでも指せるので、自由対局が先となる。

消毒を丹念に行い、1局目は少年と指すことになった。4枚落ちで、前回もこの少年と指した。

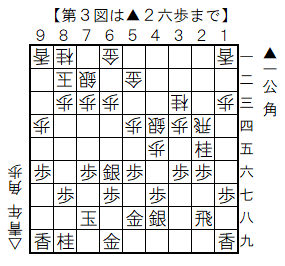

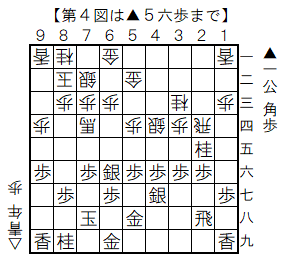

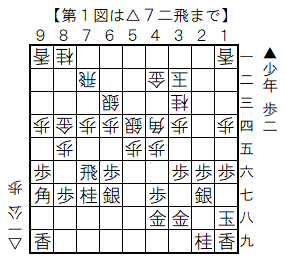

何となく△6二銀▲7六歩△5四歩でスタートしたが、少年は▲4六歩~▲4五歩。四枚落ちなのに、二枚落ち仕様できた。これはこれでひとつの作戦である。

私もふつうに二枚落ち対応で指したが、右香で端攻めができないのが痛い。一見上手が得をしたようでも、それなりに香のない不利はあるのだ。

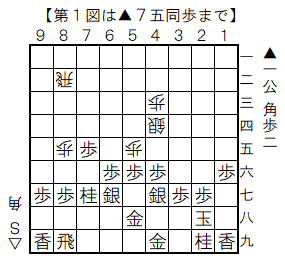

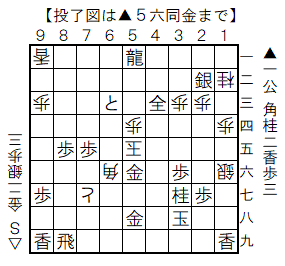

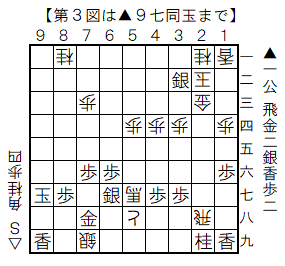

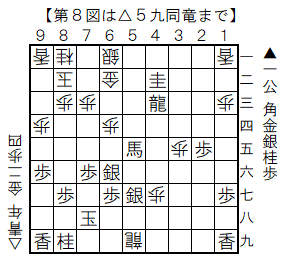

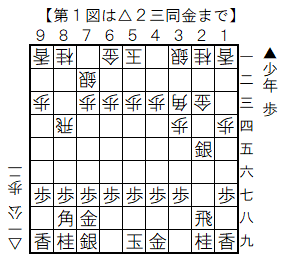

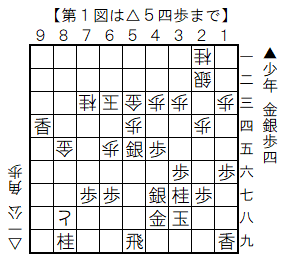

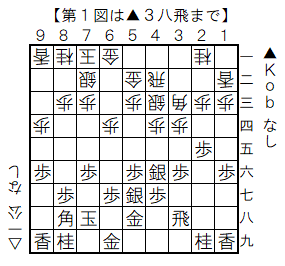

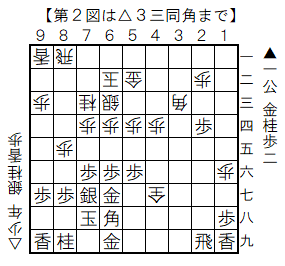

第1図は私が△5四歩と打ったところ。ここは上手が角を持ち、気分的には優勢。ここで少年は▲6四銀打としたが、△同金▲同銀△同玉で、次の攻めがなかった。

戻って第1図では、▲5四同銀△同金にA▲7四金△同玉▲5四飛、B▲7二銀△6四玉▲6三金△7五玉▲5四飛とする手があったと思う。

これを逃してからは、私の勝勢である。以下は入玉模様に指し、下手玉を仕留めることができた。

2局目は、また、知らぬ少年と。大野教室はホントに、少年の比率が高くなった。しかも新人がドカドカ入る。「子供教室なら大野教室」という評価が定まっているのか、それとも全国的に、将棋少年の比率が上がっているのか。

この少年は今年、奨励会試験を受けるそうだ。となればアマ四、五段は優にある。私がどこまで食らいつけるかだ。

私が先手になり、▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩。いまの若い子は角道を止めての振り飛車は指さないと思うが果たしてそうで、手が進むと雁木になった。

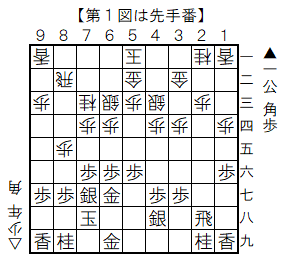

第1図から私は▲1五歩。当然の△同歩に▲1三歩が狙いの手で、△1三同香なら▲1二角がある。ただ、持ち歩がなくなるので、正確に受けられたら切れると思った。

少年は△2四角と受け、▲6八角△3五歩に私は▲3六歩として、やや無理攻めながら、戦いに入っていった。

その後は少年が有利になったがそれを拡げきれず、私も反撃する。

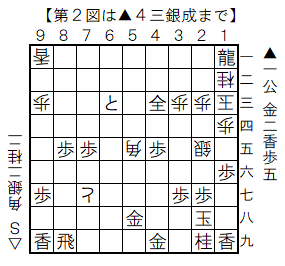

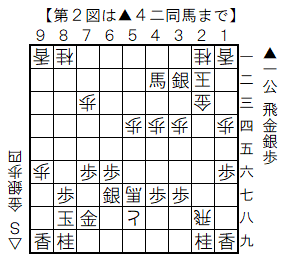

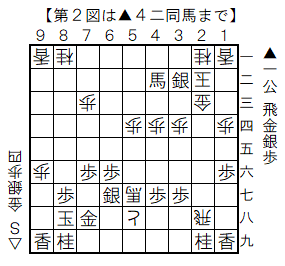

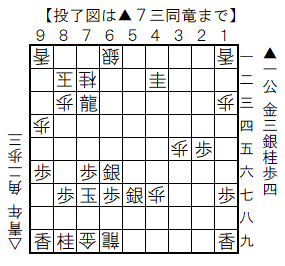

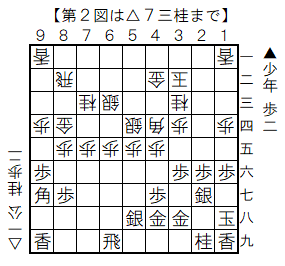

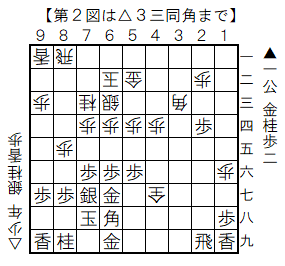

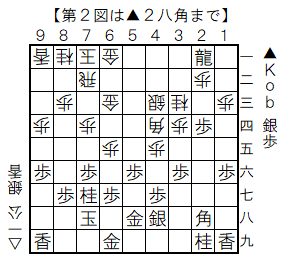

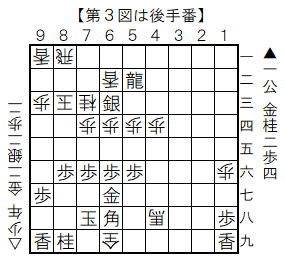

第2図は▲3三桂成△同角までの局面。私は金桂交換で駒損を回復し、ここでは形勢を挽回したと思った。そこで▲2三歩成としたのが大悪手。手順に△1五角と飛び出され、大きく形勢を損ねた。以下▲2五飛△4八角成▲3三と△5八成銀となっては、完全に後手優勢である。▲2三歩成の瞬間△1五角に気付いたが、着手を止められなかった。

私は気を取り直し、飛車を成り、金を取って迫る。少年も△8六桂から迫っていたが、私は上記の攻めで、手順に緩和した。

実はこのあたり、私に勝機が生じたと思ったのだが、後手は△9四玉と逃げ越した形に耐久力があった。この形になる前にどうにかしたかったのだが、秒読みで分からなかった。

以後は少年の寄せが厳しく、最後は綺麗に詰まされた。

戻って第2図、少年の指摘によると、素朴に▲3四歩があったようだ。△4二角▲2三歩成△1五角なら、そこで▲3三とが利く(△同角がない)。これならまだ難しい戦いが続いていたと思う。もっとも少年は、どの変化になっても、最後は自分が勝つ、と信じていたようである。

私にしても、伸び盛りの少年にここまで指せれば佳しとするしかない。

3局目はKob君と指す。Kob君には私が大駒を落として教える側だったが、いまでは普通に平手である。こうなると、おのが勉強法は何だったのかと思う。

私の後手で、▲7六歩△3四歩▲2六歩。ここで△8四歩は神経を遣いそうなので、△4四歩から四間飛車に振った。

Kob君は▲5七銀左から▲4六銀の急戦。いまどき古風な昭和の戦法である。

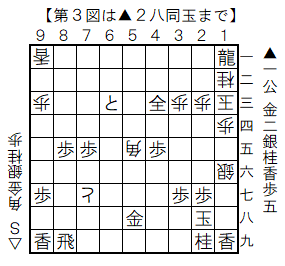

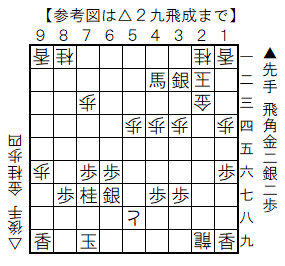

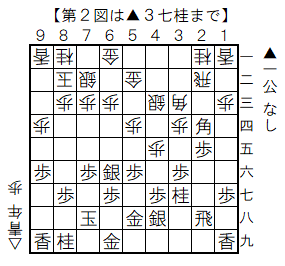

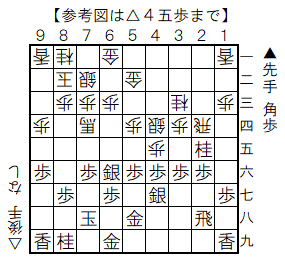

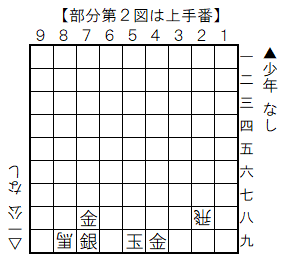

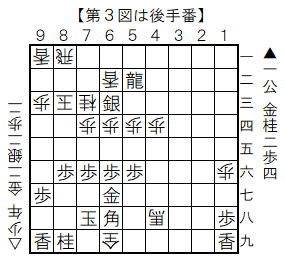

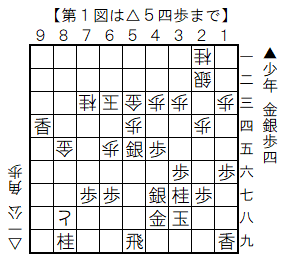

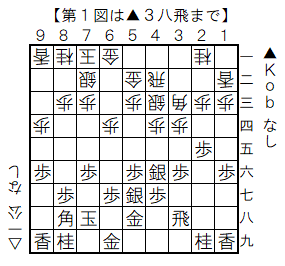

第1図から私は△4五歩。以下▲3三角成△同飛▲5五銀△6三銀と進んだ。私はさらに△6五歩~△5四歩として▲5五銀を取り切ったが、Kob君も飛車を侵入し、香を取った。この岐れはどっちも満足だろう。

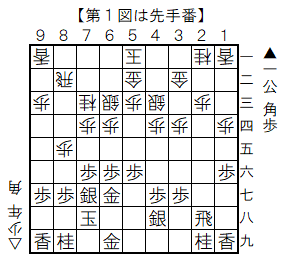

私は手順に△7二飛と回り、薄い▲7七桂に狙いをつける。駒得はなくなったが、この局面に自信はあった。ここで唯一イヤな手が▲2八角の遠見の角だった。

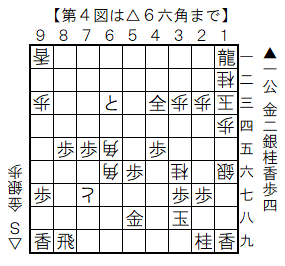

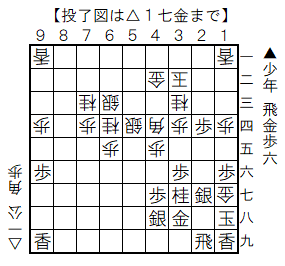

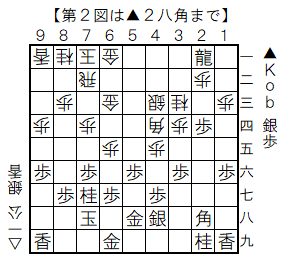

果たしてKob君は▲2八角(第2図)。どうもKob君とは読みの波長が合うようだ。

ここで次の手がまずかった。

(つづく)

このところ午後4時以降に指す自由対局が主になっているので、指導対局アリの昼入りは久しぶりだ。荒川を越えて他県に入るのに抵抗があったが、やむを得ない。なお、今年私が東京を出たのは、1月27日の和光市CI寄席、2月7日~12日の北海道旅行、3月21日と6月21日の大野教室に続いて5度目だ。コロナ禍だったこともあるが、ほとんど引きこもりである。

川口駅に着き、やや迷ったが、構内の立ち食い蕎麦店に入った。店内はコロナ禍対策で、カウンターに板で仕切りがされていた。一蘭みたいだ。かけそば320円也。

大野教室に入ると、あれ? とW氏に驚かれた。それも当然で、女流棋士の指導対局を除く、オリジナルの大野教室の昼入りは、2017年9月3日以来、2年11ヶ月振りとなる。

大野八一雄七段は4面指しの真っ最中。奥の和室でも多くの子供たちが対局をしていた。Taga氏、Ok氏の姿はあるが、ほかに知己の大人はいなかった。「あとで指しましょう」とTaga氏に言ったが、どうなることやら。

大野七段の多面指しは1面空きがあったが、私はいつでも指せるので、自由対局が先となる。

消毒を丹念に行い、1局目は少年と指すことになった。4枚落ちで、前回もこの少年と指した。

何となく△6二銀▲7六歩△5四歩でスタートしたが、少年は▲4六歩~▲4五歩。四枚落ちなのに、二枚落ち仕様できた。これはこれでひとつの作戦である。

私もふつうに二枚落ち対応で指したが、右香で端攻めができないのが痛い。一見上手が得をしたようでも、それなりに香のない不利はあるのだ。

第1図は私が△5四歩と打ったところ。ここは上手が角を持ち、気分的には優勢。ここで少年は▲6四銀打としたが、△同金▲同銀△同玉で、次の攻めがなかった。

戻って第1図では、▲5四同銀△同金にA▲7四金△同玉▲5四飛、B▲7二銀△6四玉▲6三金△7五玉▲5四飛とする手があったと思う。

これを逃してからは、私の勝勢である。以下は入玉模様に指し、下手玉を仕留めることができた。

2局目は、また、知らぬ少年と。大野教室はホントに、少年の比率が高くなった。しかも新人がドカドカ入る。「子供教室なら大野教室」という評価が定まっているのか、それとも全国的に、将棋少年の比率が上がっているのか。

この少年は今年、奨励会試験を受けるそうだ。となればアマ四、五段は優にある。私がどこまで食らいつけるかだ。

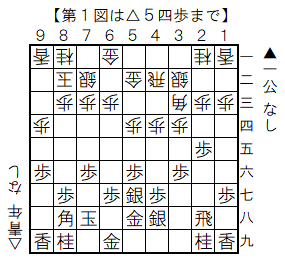

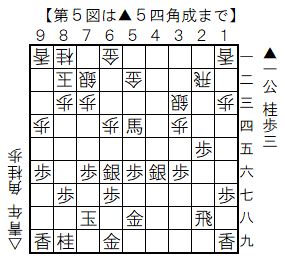

私が先手になり、▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩。いまの若い子は角道を止めての振り飛車は指さないと思うが果たしてそうで、手が進むと雁木になった。

第1図から私は▲1五歩。当然の△同歩に▲1三歩が狙いの手で、△1三同香なら▲1二角がある。ただ、持ち歩がなくなるので、正確に受けられたら切れると思った。

少年は△2四角と受け、▲6八角△3五歩に私は▲3六歩として、やや無理攻めながら、戦いに入っていった。

その後は少年が有利になったがそれを拡げきれず、私も反撃する。

第2図は▲3三桂成△同角までの局面。私は金桂交換で駒損を回復し、ここでは形勢を挽回したと思った。そこで▲2三歩成としたのが大悪手。手順に△1五角と飛び出され、大きく形勢を損ねた。以下▲2五飛△4八角成▲3三と△5八成銀となっては、完全に後手優勢である。▲2三歩成の瞬間△1五角に気付いたが、着手を止められなかった。

私は気を取り直し、飛車を成り、金を取って迫る。少年も△8六桂から迫っていたが、私は上記の攻めで、手順に緩和した。

実はこのあたり、私に勝機が生じたと思ったのだが、後手は△9四玉と逃げ越した形に耐久力があった。この形になる前にどうにかしたかったのだが、秒読みで分からなかった。

以後は少年の寄せが厳しく、最後は綺麗に詰まされた。

戻って第2図、少年の指摘によると、素朴に▲3四歩があったようだ。△4二角▲2三歩成△1五角なら、そこで▲3三とが利く(△同角がない)。これならまだ難しい戦いが続いていたと思う。もっとも少年は、どの変化になっても、最後は自分が勝つ、と信じていたようである。

私にしても、伸び盛りの少年にここまで指せれば佳しとするしかない。

3局目はKob君と指す。Kob君には私が大駒を落として教える側だったが、いまでは普通に平手である。こうなると、おのが勉強法は何だったのかと思う。

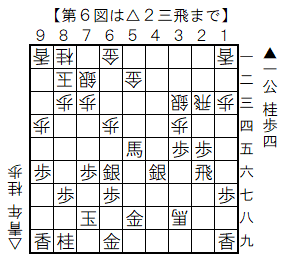

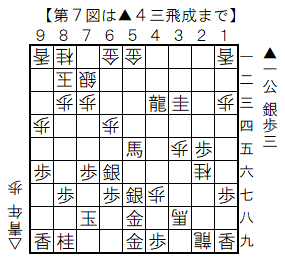

私の後手で、▲7六歩△3四歩▲2六歩。ここで△8四歩は神経を遣いそうなので、△4四歩から四間飛車に振った。

Kob君は▲5七銀左から▲4六銀の急戦。いまどき古風な昭和の戦法である。

第1図から私は△4五歩。以下▲3三角成△同飛▲5五銀△6三銀と進んだ。私はさらに△6五歩~△5四歩として▲5五銀を取り切ったが、Kob君も飛車を侵入し、香を取った。この岐れはどっちも満足だろう。

私は手順に△7二飛と回り、薄い▲7七桂に狙いをつける。駒得はなくなったが、この局面に自信はあった。ここで唯一イヤな手が▲2八角の遠見の角だった。

果たしてKob君は▲2八角(第2図)。どうもKob君とは読みの波長が合うようだ。

ここで次の手がまずかった。

(つづく)