この種はQ単体とW13のコロニーを飼育していました。 「1225」参照

2月にW13のコロニーのQが突然没しましたので、

Q単体の方に卵、幼虫、蛹を移しました。

現在、コロニー化し、順調に成長しています。

この種はQ単体とW13のコロニーを飼育していました。 「1225」参照

2月にW13のコロニーのQが突然没しましたので、

Q単体の方に卵、幼虫、蛹を移しました。

現在、コロニー化し、順調に成長しています。

コロニーが拡大してきましたので。大型の平巣に引っ越しさせました。

飼育当初はWが5匹でしたが、現在は70匹を越えています。

餌は雑食性で様々なものを食べます。プロゼリー、ミルワーム、スィーツパウダーなどを与えています。

見てのとおり、大型Wは大きく見栄えがします。

頭部の大きさはQに見劣りしません。

羽化直後は、頭部が黄色く徐々に赤くなっていきます。

この種は見栄えが良く飼育がしやすいので、飼育環境が整えば楽しめます。

アカヨツボシオオアリは希少種です。

飼育が初めてのこともあって、困難を極めました。

かろうじて冬を乗越え現在に至っています。

産卵したにもかかわらず、孵化した痕跡もなく、春先には消えてしまいました。

四月になってから、試験管巣からミニコロニー用のアクリル巣に移しかえました。

餌をプロゼリーに変え、根気よく飼育を続けました。

現在はワーカーが二匹、蛹が一つ、卵塊が認められます。

随分、間があいてしまいました。

申しわけありませんでした。

ツヤミカドオオアリは奄美大島に棲息しています。したがって、冬眠するかしないかは微妙な感じがします。

現地において一番気温が下がるのは、一月です。

最低気温は11.9℃、最高気温は17.5℃、平均気温は14.7℃です。

東南アジアよりは寒いですが、本州よりはかなり温かいですね。

冬の管理をどうするかは、いまだ判断できない状況です。

12月に入ってから、NEXSТに引っ越しさせ、保温庫にいれて管理しています。

Wが8匹いましたが、現在は6匹になっています。

コロニーとしては、餌を食べ元気にみえます。

試みとしては、「1227」のラルギセプスのサナギを投入してみようと考えています。

ワーカーがどう扱うか試してみます。

ラルギセプスオオアリは東南アジアに棲息する土中営巣種です。

ミカドオオアリを大きくした感じで、ツヤのある美しいアリです。

初期ワーカーはツヤミカドオオアリと同じで小さく体長3ミリ程度です。

現在は飼育ケース「NEXSТ」で飼育しています。

(ツヤミカドオオアリのケースを引用)

この飼育ケースについては、後日別途説明します。

このケースで一か月ほど飼育していますが、

現在に至るまで、産卵、孵化、蛹化を経てきています。

羽化まじかのサナギ10ほどと、新たな卵、幼虫が見られます。

前回(1225)に紹介したムティラリウスオオアリに体形、立毛が酷似しています。

異なるのは、体色。

このアリ、全身黒色です。

両者がどのような関係があるのか、分かりませんが、

調べてみたいことがあります。

ムティラスオオアリのサナギから羽化したワーカーが、

ワスマンニオオアリのコロニーに受け入れられるかどうかということ。

ムネアカオオアリとケブカクロオオアリの関係のように。

ムテラリウスオオアリは東南アジア中心に棲息している風変わりなアリで、

土中営巣種です。

丸みを帯びた体形が特徴で、体に赤い斑点があり、白毛が肉眼でも確認できます。

サイズはQで13~17mm、Wで6~12mmです。

現在Q単体とW13のコロニーを飼育しています、

Q単体は産卵する気配がまったくありません。

W13のコロニーの方は卵を確認できました。

今後の計画としては、W13コロニーから蛹を採取して、

Q単体に投与しコロニー化していきたいと考えています。

ズアカオオアリ、とにかく、デカいです。

重量感のあるQは見事と言わざるをえません。

Qの体長20mm超、Wで10mm超あります。

東南アジアの土中に棲息しています。

飼育の適正温度は24℃~28℃です。

雑食です。

Q1,W5のコロニーで、サナギ、幼虫の揃った健康なミニコロニーです。

昨日、プロゼリーとミルワーム(半分)を与えました。

両方とも食べていましたが、プロゼリーは完食しました。

今迄飼育してきた感触では、飼育しやすい種類といえましょう。

このミニコロニー用のケースも、満杯になるにはそう日数はかからないと思います。

次にどのような人工蟻巣(じんこうぎそう)を用意すればよいか、思案のしどころですね。

「報告」

蟻取物語1222話の内、前回の「1222 飼育環境」が人気一位になりました。

有難うございます。

アカヨツボシオオアリは、中型のオオアリ属の一種です。

「ヨツボシオオアリ」とありますが、アメイロオオアリ亜属です

見てのとうり、腹部が長く、細長いアリです。

棲息場所は宮古島以南の先島諸島です。

土の中に営巣しています。

体長は女王(Q)で12mm程度、ワーカ(W)で5~8mm程度らしいです。

現在試験官セパレーターで飼育しています。

入手したときは、Q単体でした。しかも、産卵も幼虫もありませんでした。

こういうケースは、飼育に際し緊張しますね。

コロニー化に失敗することがありますから。

飼育温度は24~27℃で管理しています。

画像では、口に卵塊を咥えています。

産卵したんですね。ほっとする瞬間です。

因みに餌は、メープルシロップに「スイーツパウダー」を加え、少々水で薄めたものを与えています。

結構、食いがいいです。

腹部が膨れているのが分かりますね。

もうすぐ孵化すると思われるので、機会をみて「スイーツパウダーpro」を与えるつもりです。

卵が孵化し、蛹化するのが、待ち遠しいですね。

今年から、冬に冬眠しないアリの種を飼育することにしました。

新鮮な感覚で、楽しいのではないか、と。

飼育環境として重要なのは、なんといっても温度ですね。

20度からに28度を維持できる環境を用意することが絶対条件です。

用意したのは、25L冷温庫です。

サイズは正面34.5、奥行き43.0,高さ48.5cm。

1度単位で庫内温度を設定できます。設定温度と庫内温度に2度前後の誤差がでますが、

アリ飼育には問題なさそうです。

(飼育種)

先島諸島 アカヨツボシオオアリ

東南アジア ラルギセプスオオアリ

ムティラリウスオオアリ

ズアカオオアリ

ワスマン二オオアリ

それから、奄美大島のツヤミカドオオアリも上記5種に準じて飼育してみようと考えています。

次回から順次紹介していきます。

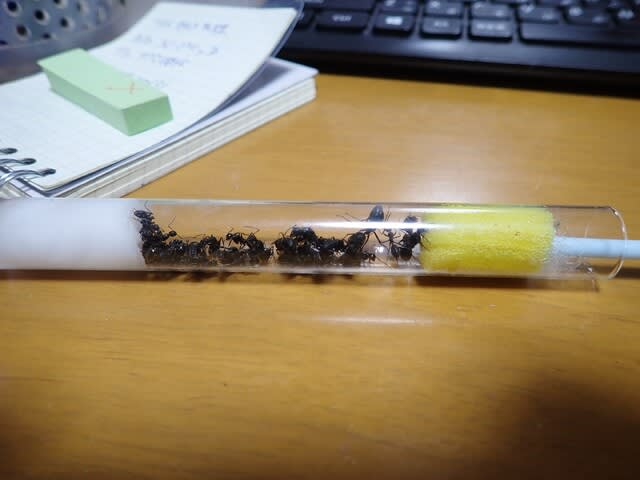

11月25日、五日目になりますが、クロオオアリWを23匹投入しました。

これで投入W数は90匹になります。

写真のとおり、試験管が狭くなりましたので。チューブで補いました。

トゲアリQは健全です。

一日おいて、11月27日にさらにクロオオアリWを17匹投入しました。

100匹を越えましたので、宿主の投入はこれが最後です。

クロオオアリWの総数は107となります。

この段階で、健全なトゲアリQを確認しております。

シャッターチャンスを逃したのが残念です。

この状態で越冬に入ります。

来年の1月か2月ごろに、新しい飼育ケースに移す予定です。

その段階で保温庫に入れて、飼育を始めるつもりです。

このブログで公開しますので、お待ちくだされば有難いです。

次回からは、越冬しない南方の蟻を飼育環境と共に、公開していきます。

お愉しみに。

11月23日(三日目)

クロオオアリWを23匹追加しました。

こんな感じですね。

この状況で一晩おくのですが、気を付けなければならないのは、

あまりギュウギュウ詰めにしないことです。圧死して全滅となりかねません。

窮屈だけど、ある程度の隙間が必要です。触覚が揺れる程度がいいと思います。

スポンジを緩めると、こんな感じになります。

11月24日(四日目)、さらにクロオオアリ13匹を投入しました。

スポンジを緩めると、下のようになります。

合計67匹ですね。

100匹を目指していますので、あと33匹ですね。

昨日寄生させたトゲアリQは無事でした。

今日はさらにクロオオアリWを18匹投入しました。

計31匹になります。

これで、明日また結果を確認します。

今年も越冬の季節になりました。今年から越冬をしない南方の蟻を飼育し観察することにしました。

まず昨年と同様にトゲアリの寄生から始めます。

11月21日、トゲアリの女王蟻を一匹手にいれました。

昨年と同様試験管に宿主となるクロオオアリのワーカーをまず13匹入れ、

落ち着いたところで、トゲアリQを投入しました。

これで、一日様子をみます。

中央アジアの土中に棲息するオオアリです。

飼育してみて、なかなか難しいです。

来年はコロン―の拡大に努力します。

飼育ケースも変えたほうがいいかもしれません。