昨日開催された「第183労働政策審議会職業安定分科会」及び「第174回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の合同会議で、令和4年10 月~11月の雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)と、産業雇用安定助成金の拡充(案)について議論されたので、内容に付いてメモしておく。【メモなので、労側委員としての自分の意見・感想は控えます。】

あくまでも、これは政府としての方針の表明という建付けであるので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、9月末の職業安定分科会などで、省令案の審議を経た後に決定となる。

議事次第

【資料1】雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(案)及び産業雇用安定助成金の拡充(案)について

【参考資料】

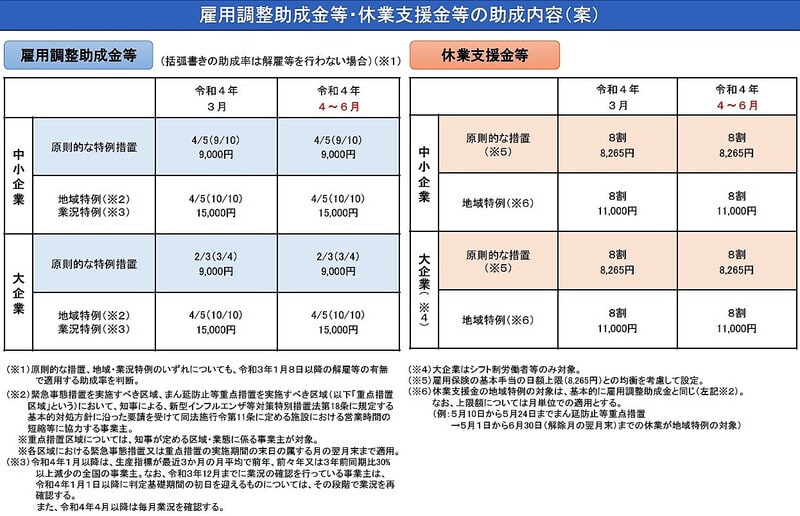

雇用調整助成金の休業・教育訓練の助成額の上限額のうち「原則的な特例措置」については、中小企業、大企業ともに8,355円に引き下げられる。

この金額は、雇用保険の基本手当の日額上限(8,355円)との均衡を考慮して設定されている。

なお、生産指標要件はこれまで「1か月5%以上低下」と緩和されていたが、令和4年10月以降は、生産指標が前年同期比( 前々年同期、3年前同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可 )で1か月10%以上減少している事業主と、指標について原則に戻される。

また、地域特例、業況特例に該当する場合のの助成額の上限額は、中小企業、大企業ともに12,000円に引き下げられる。

その他の特例措置については、現行が維持される。

業種別(中分類別)での雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定額。

緊急事態宣言などで、休業を余儀なくされた飲食店がもっとも多いが、行動制限の影響を受けている宿泊業に続いて、わたしどもの道路旅客運送業が3番目に多い(道路旅客運送業の中でも行動制限の影響をもっとも受ける貸切バス・高速乗合バス・空港リムジンバスの活用が多いのだ)。

「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って雇用情勢を見極めながら、ということにされてしまっており、今回は10・11月の2ヶ月間とし、12月以降は再度、丁寧に「雇用情勢を見極め」るとのこと。

「雇用情勢を見極め」た参考資料と示されたのは以下の通り。

現在の雇用情勢について

◯現在の雇用情勢は、求職者が引き続き高水準にあるなど、一部に厳しさがみられるものの、緩やかに持ち直している。

今後とも、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に留意する必要がある。

◯なお、リーマン・ブラザーズの経営破綻(2008年9月15日)後には、完全失業率は10ヶ月で4.0%⇒5.5%にまで悪化し、有効求人倍率は11か月で0.83倍⇒0.42 倍に低下した。

有効求人数や有効求職者数の動向について

◯2022年7月の有効求人数(季調値)は、前月比0.8%増加と5か月連続の増加となった。水準としては、コロナ感染拡大直前(2020年3月)の水準を上回っており、新規求人数の3か月移動平均で基調をみると、17か月連続で増加するなど、持ち直しの動きが堅調である。

◯2022年7月の有効求職者数(季調値)は、前月比1.2%減少と3か月ぶりの減少となった。

都道府県労働局等からは、感染者数が急増し、感染を危惧して求職活動を控える動きがみられるといった情報もある。

新規求人数や新規求職者数の動向について

◯2022年7月の新規求人数(季調値)は、前月比で3.1%増加となり、2か月ぶりの増加となった。3か月移動平均で基調の動きをみると、7月は前月比+0.6%(6月0.4%、5月2.4%)となっており、増加が続いている。水準としては約89.2万人となり、コロナ感染拡大直前(2020年3月)の水準(約83.5万人)を上回っており、持ち直しの動きが堅調である 。

◯2022年7月の新規求職者数(季調値)は、前月比で3.6%減少となり、3か月連続の減少となった。3か月移動平均で基調の動きをみると、7月は前月比▲2.3%(6月:▲0.7%、5月1.4%)となっている。

業況判断の動向について(日銀短観)

〇業種別に業況判断D.I.をみると、

・製造業は、2021年6月調査以降「良い」が「悪い」を上回っているが、先行きは業況判断D.Iの悪化が予測されている。

・非製造業は、2022年6月調査で「良い」が「悪い」を上回ったが、先行きは業況判断D.Iの低下が予測されている。

〇企業規模別に業況判断D.I.をみると、

・製造業(大企業)、非製造業(大企業、中堅企業)は、2022年6月調査で「良い」が「悪い」を上回っている。

・製造業(中堅企業、中小企業)、非製造業(中小企業)は、先行きで厳しい 業況が予測されている。

〇より詳細な業種別に業況判断D.I.をみると、

・製造業は、2022年6月調査において、「はん用・生産用・業務用機械」「電気機械」で「良い」が「悪い」を上回っている一方、「輸送用機械」「自動車」では「悪い」が「良い」を上回っている。

・非製造業は、2022年6月調査において、「情報通信」「建設」「卸・小売」で 「良い」が「悪い」を上回っている一方、「宿泊・飲食サービス」「運輸・郵便」では「悪い」が「良い」を上回っている 。

雇用人員判断の動向について(日銀短観)

〇業種別に雇用人員判断 D.I. をみると、

・製造業は、 2021年3月調査以降は「不足」が「過剰」を上回っている。

・非製造業は、製造業と比べて人手不足感が高くなっており、足下でも更なる人手不足感の高まりが予測されている。

○企業規模別に雇用人員判断 D.I. をみると、

・足下では、いずれの規模も製造業 ・非製造業ともに「不足」 が「 過剰」を上回っており、今後も更 なる人手不足感の高まりが予測されている。

〇製造業の雇用人員判断D.I.をみると 、

・「輸送用機械」は、2020年6月調査で「過剰」が「不足」を大きく上回ったものの、その後、過剰感が徐々に解消し、2021年9月調査で再び「不足」が「過剰」を上回り、今後も更なる人手不足感の高まりが予測されている。

〇非製造業の雇用人員判断D.I.をみると、

・「宿泊・飲食サービス」は、2021年12月調査から2022年6月調査にかけては連続して「不足」が「過剰」を上回り、今後も更なる人手不足感の高まりが予測されている 。

産業雇用安定助成金の制度拡充案については、「足下では経済活動の再開に向けた動きの中で人手不足が見られる一方で、コロナの影響の長期化により一部の産業では企業活動の回

復に遅れが見られている。そのため、人材を有効に活用するためにも産業雇用安定助成金の拡充を行い、円滑な労働移動を一層促進する。」として、

〇支給対象期間の延長 1年間 ⇒ 2年間

〇支給対象労働者数の上限撤廃 出向元、出向先ともに1年度あたり500人 ⇒ 出向元について上限撤廃

〇出向復帰後の訓練(off JT)に対する助成(新設) 出向元に復帰後に、出向によって得たスキル・経験をブラッシュアップさせる

訓練に対して助成

産業雇用安定助成金の出向計画受理状況 (令和3年2月5日(制度創設日)~令和4年8月5日実績)速報値

〇産業雇用安定助成金の出向計画受理件数は、労働者ベースで15,578人。

〇企業規模別に見ると、中小⇒中小が最多の6,971人(44.7%)、以下、大⇒大3,580人(23.0%)、中小⇒大 2,778人(17.8%)、大⇒中小2,125人(13.6%)

〇業種別に見ると、出向元の最多は運輸業・郵便業(6,734人)、出向先の最多はサービス業(他に分類されないもの)(3,944人)、出向成立の最多は運輸業・郵便業⇒サービス業(他に分類されないもの)(1,841人)、異業種への出向割合は62.8%。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2da7dd56.a907086b.2da7dd57.985f928e/?me_id=1198199&item_id=10014179&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsockkobe%2Fcabinet%2Fnight%2F836279-main-r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2cb3581f.0b5f534c.2cb35820.c7208e61/?me_id=1403767&item_id=10000109&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fiharuka%2Fcabinet%2Fcompass1634792436.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21d1e4a6.3cdb6d84.21d1e4a7.585f8ae0/?me_id=1399336&item_id=10009373&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famely%2Fcabinet%2F202209_2%2Faot209-861_room.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b841771.aa720bbd.2b841772.3b3fe271/?me_id=1240137&item_id=10001820&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffour-seasons-selection%2Fcabinet%2F43d_poncho%2Ffs-rp22%2Fthumb-top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21d1e4a6.3cdb6d84.21d1e4a7.585f8ae0/?me_id=1399336&item_id=10009254&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famely%2Fcabinet%2F202208_1%2Faot205-317.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a492109.4898749e.2a49210a.74d75076/?me_id=1225227&item_id=10036297&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faizu-corp%2Fcabinet%2Fmain2%2F9844544.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)