労働法講義「労働法の基礎知識と労働法制のこれから」

北海学園大学法学部教授・ユナイテッドコモンズ法律事務所 淺野高宏弁護士

労働基準研究会報告で労基法改正の方向性が示された⇒労働法のこれから

労働者の権利を守る⇒第一の目的

使用者との利益調整、市民(対外的)との利益調整⇒労働法の体系

基本的な視点 労働者とはどのような立場に置かれているのか

・経済的な従属性

・法的従属性・使用従属性

⇒労働者の立場は弱くなりがち⇒常に生じる⇒これに何の保護もなければ…人間らしさ・人格⇒人としての当たり前の権利が保障されない⇒そのための労働法制(最低限・セーフティネット)

労働法とは何か(人間らしい労働の実現のために)

「日本的雇用を問い直す これからの労働法をどう考えるか」(國武英生ほか編著)2024年・日本評論社

労働組合に入る意義

・いざ、雇用が失われるとか労働条件の引き下げられるとき=戦時 に使用者に向き合える

・平時=利益の調整機能⇒組合員のための労働条件確保&企業の利益

そうは言ってもそれで共感を得られるか?

職場で働いている様々な働き方のみんなの仕事と生活のバランスを取りながら人間らしい待遇を勝ち取れているのか説明が出来ることが求められる

利害が共通しないと連帯できない、多忙すぎると連帯できない⇒組合の意義が発揮できない

細かい人事評価⇒モチベーションが下がる⇒労働組合が是正する活動も必要

労契法13条⇒組合員との関係でのみ、労働協約に反する就業規則の効力が否定される

⇒すなわち非組合員は就業規則が適用

労働契約と労働法の意義

経済的従属性⇒使用者と労働者の経済的力の差は歴然⇒是正していく必要がある

労働基準法によるセーフティネット⇒その上に憲法(憲法から考えていくことが重要)

最低基準のイメージ⇒堅固な床 それ以上下回らない、堅固な床のような存在⇒その上で経済活動とか交渉をしていく⇒その床より下のものは無効⇒合意内容を書き換える

実効性の確保のために専門的機関の存在⇒労働基準監督署

団体交渉・労働協約による底上げ

まず頂点に君臨する憲法で保障する⇒28条で協力に権利を保障する⇒そして労働組合法⇒専門の紛争処理期間⇒労働委員会

労働者の経済的地位の維持・向上を図るための3つの支え

① 労働市場法

② 労基法など

③ 労働組合法

法的従属性(使用従属性)⇒これらを克服するために3つの支えが重要⇒実質的対等を確保するため

判例法理と労働契約法(使用者の権限の規制)

① 解雇規制(労契法16条)⇒客観的合理的理由と社会通念上の相当性

② 配転命令権の濫用規制(判例法理)⇒裁判所も人事裁量は認めているが、濫用はしてはならない⇒不当な動機目的・業務上の必要性必要・労働者の私生活の著しい不利益

③ 懲戒権の濫用規制(労契法15条)

④ 信義則、権利濫用規制(労契法3条4項、5項など)⇒自動車運転の仕事で事故したときに損害賠償を請求される⇒民法なら…労働法なら…

我が国の労働法が直面する諸問題

① 非正規雇用の増加、②リストラの持続と非労働者化、③労働法の未来

就業規則⇒労働者と使用者の権利義務

① 作成・届け出義務⇒②過半数代表者の意見聴取義務⇒③周知義務

就業規則の効力(労契法12条)

⚫最低基準効⇒①強行的効力、②直立的効力

⇒効力発生要件⇒労基法上の届け出・意見聴取は最低基準公の効力要件ではない⇒労働者に有利に働き、不利益にならないからという面があるかもしれない)⇒しかし、実質的周知は必要と言うべきだろう

⚫契約内容補充効(労刑法7条)⇒秋北バス事件

⇒終身雇用が崩れている昨今、どうなんだろう?

⚫就業規則に関する法的要件

労契法11条の定める手続き(作成義務・届け出義務・意見聴取義務)⇒これを効力要件とみるかは争いがある⇒通説では周知義務を果たしていれば手続き要件は効力要件ではないとする

労契法7条の「合理性」の意義⇒不利益変更を有効とする場合の「合理性」との違い

労契法7条但書の趣旨と就業規則を上回る合意の効力⇒この場合は合意が優先

労働時間

三菱重工長崎造船所事件(最判平12/3/9)

客観的に定まる⇒労働契約・就業規則・労働協約等の定めのいかんにより決定されるものでは無い

就業形態の多様化と労働時間制判断

黙示の指揮命令、②手待ち時間・仮眠時間⇒場所的拘束・精神的緊張を強いられる場合、③出張・移動時間⇒移動中に業務命令を受ける場合・物品運搬など移動自体が業務性を持つ場合、④自己研鑽・研修時間その他本務外の作業時間

⇒単に実作業に従事した時間ではない⇒使用者の明示または黙示の指揮命令下に置かれている時間全体を指す

労働協約、団体交渉

労働協約の規範的効力(労契法16条)⇒強行的効力⇒定めがない部分はその基準により契約内容が補充する(補充的ないし直立的効力)⇒だから様式にこだわる

⇒規範的効力の射程⇒通説・判例は労働協約の締結または変更により労働条件を引き下げることも原則として可能という立場

有利原則の肯否⇒最高裁は有利原則を否定(通説も同じ立場)⇒規範的効力の両面性

団体交渉権の法的性格

①交渉主体・当事者、②交渉方式、③交渉事項、④交渉ルール、⑤労働組合の態度

①、②、④、⑤は団交拒否の正当理由にならない、③はケースバイケース

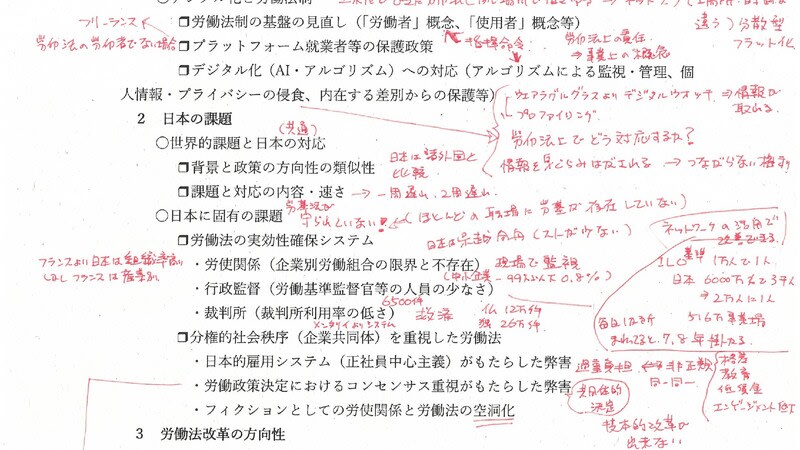

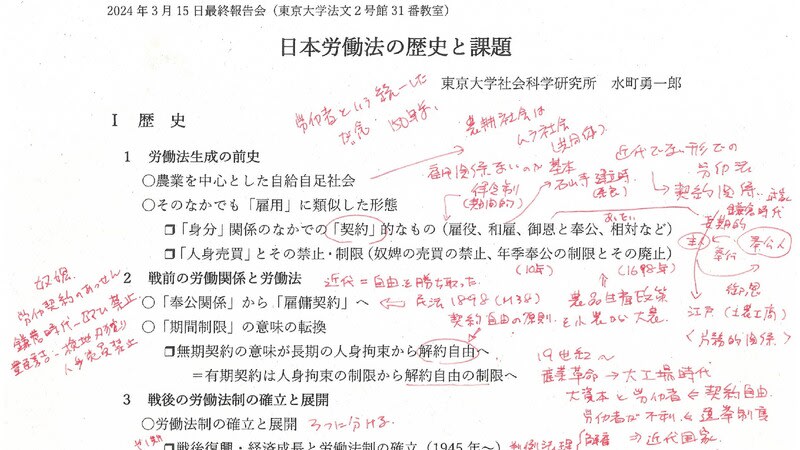

労働法のこれから

労働者性判断基準の見直し

家事使用人の労働法適用

労使コミュニケーションのあり方

過半数代表者制度の改善 いやいや、労働組合を作りましょうよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/350bffdb.2914552e.350bffdc.2832d752/?me_id=1280791&item_id=10000210&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgoo-kogiku%2Fcabinet%2Fwagashi%2Fkkt_sn201909.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2dcd64e8.401a9d6f.2dcd64e9.a65ebfd1/?me_id=1233962&item_id=10026892&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-asshop%2Fcabinet%2F01204418%2F19-150-rtree-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/237a611e.680473b5.237a6120.b7a3c354/?me_id=1386991&item_id=10000370&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgerbera-global%2Fcabinet%2F08665987%2Fger0117.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d205e51.ee2dbd79.1d205e52.fe001f29/?me_id=1315185&item_id=10000540&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnishiuchikagetsudo%2Fcabinet%2Fwchoco%2F2019w-choko%2Fe-warechoco300r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)