香納諒一先生の「噛む犬KSP」をネットで注文して、待つ間、久しぶりに同じ香納先生の傑作短編集「ガリレオの小部屋」を読み返してみましたが、さすがですねぇ。

今はこの文庫本になっています。

今はこの文庫本になっています。

ぶっちゃけ、この短編集は全然ミステリーじゃありません。ミステリーっぽいのもありますが、せつない普通の短編小説七編収録しています。

------------------------------------------------------------------------------------------

・「無人の市」

主人公は文芸誌の編集者。その年の大型新人を発掘したのだが、男女合作の作者は男の方しか姿を現さない。

しかも、男はどう見ても作品の作者とは思えないのだが・・・・

香納先生自身、元編集者なので、文壇の裏側の部分は異様な迫力があります。ミステリーっぽく始まるんですが、なかなか味わい深い大人の作品です。

・「流星」

幼なじみ男女3人の物語。うち、主人公が恋心を持っていた女が自殺するところから、物語が始まります。

主人公は、失踪したもう一人の親友(男)の行方を探し、自殺の真相を探るのですが・・・

ラストの流れ星のシーンではジーンと来ます。こういうふうにもってくるところ、うまいですねぇ。

・「指先からめて」

エロ雑誌出版社の編集者になった主役の女性とエロモデルの奇妙な友情の物語です。

二人で、ビールを飲みながら、慰めあう会話のシーンは秀逸です。

・「冬の雨にまぎれて」

主役は広告代理店に勤める不眠症のサラリーマン。付き合いのない住んでいるマンション住人達との物語です。

自分が異常になっているのに気付かず、周りの方がおかしいと思い込んでいる主人公。

しかし、現代人なら誰でもおちいりそうなお話なのが怖いです。

・「雪の降る町」

この主人公も雑誌の編集者。生まれ故郷小樽で待っていてくれた、バーの店主「サブちゃん」。

15年ぶりに再会した二人は、二人きりで静かなバーで会話を楽しむのですが・・・・

この、苦み走ったサブちゃんの魅力と会話描写のうまいこと。

ファンタジーっぽいせつないラストはさすがというべきか。

・「ガリレオの小部屋」

作家である主人公が、子どもの時から大学生になり渡米先で知り合う、3人の男(何れも慶応大生)たちの青春小説。

この主人公は、明らかに香納先生自身の投影なんですが、最後の最後に「ガリレオ」の意味がわかります。

地味なんですが、これも何とも味わい深いせつない物語です。

・「海鳴りの秋」

この短編集唯一のミステリってか、アクション(?)でしょうか。主人公の少年と元刑事(デカ)だった父との悲しい物語です。父は、悪徳警官の汚名を着せられ警察を追われて今は落ちぶれているのですが、少年とキャンプをした日、偶然、昔追っていたホシを見つけます。父はまたデカの血が騒ぎ、二人でその男を追うのですが…

----------------------------------------------------------------------------------------

しかし、題名に「ガリレオ」とつけば、とっさに思いだすのが、東野圭吾さんの「ガリレオシリーズ」ですが、小生としては長編は良いんですが、「ガリレオシリーズ」の短編は苦手です。なんか、数学の勉強しているみたいで。

何れにせよ、短編に限って言えば、圧倒的に香納諒一先生に軍配があがると断言できます。

というよりか、日本でも数本の指に入る、スゴイ短編の書き手ですよね。しかも長編もうまい。

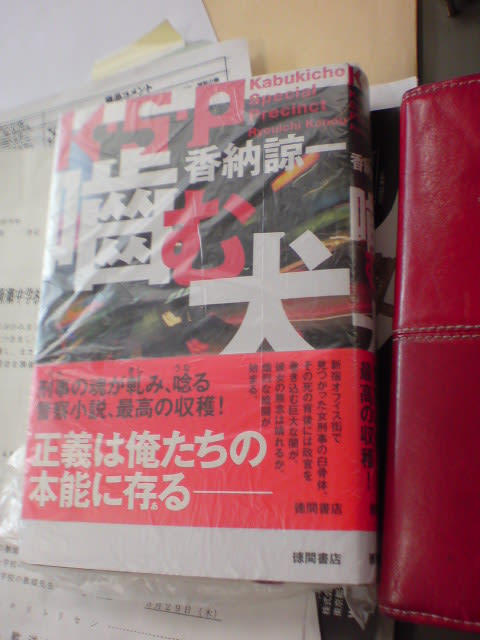

ウン?、そうこうしているうち郵便屋さんが「噛む犬KSP」を配達してくれました。

帯に「本年度警察小説最高の収穫!」と書いているぞ。

こりゃ、また楽しみです!!

今はこの文庫本になっています。

今はこの文庫本になっています。ぶっちゃけ、この短編集は全然ミステリーじゃありません。ミステリーっぽいのもありますが、せつない普通の短編小説七編収録しています。

------------------------------------------------------------------------------------------

・「無人の市」

主人公は文芸誌の編集者。その年の大型新人を発掘したのだが、男女合作の作者は男の方しか姿を現さない。

しかも、男はどう見ても作品の作者とは思えないのだが・・・・

香納先生自身、元編集者なので、文壇の裏側の部分は異様な迫力があります。ミステリーっぽく始まるんですが、なかなか味わい深い大人の作品です。

・「流星」

幼なじみ男女3人の物語。うち、主人公が恋心を持っていた女が自殺するところから、物語が始まります。

主人公は、失踪したもう一人の親友(男)の行方を探し、自殺の真相を探るのですが・・・

ラストの流れ星のシーンではジーンと来ます。こういうふうにもってくるところ、うまいですねぇ。

・「指先からめて」

エロ雑誌出版社の編集者になった主役の女性とエロモデルの奇妙な友情の物語です。

二人で、ビールを飲みながら、慰めあう会話のシーンは秀逸です。

・「冬の雨にまぎれて」

主役は広告代理店に勤める不眠症のサラリーマン。付き合いのない住んでいるマンション住人達との物語です。

自分が異常になっているのに気付かず、周りの方がおかしいと思い込んでいる主人公。

しかし、現代人なら誰でもおちいりそうなお話なのが怖いです。

・「雪の降る町」

この主人公も雑誌の編集者。生まれ故郷小樽で待っていてくれた、バーの店主「サブちゃん」。

15年ぶりに再会した二人は、二人きりで静かなバーで会話を楽しむのですが・・・・

この、苦み走ったサブちゃんの魅力と会話描写のうまいこと。

ファンタジーっぽいせつないラストはさすがというべきか。

・「ガリレオの小部屋」

作家である主人公が、子どもの時から大学生になり渡米先で知り合う、3人の男(何れも慶応大生)たちの青春小説。

この主人公は、明らかに香納先生自身の投影なんですが、最後の最後に「ガリレオ」の意味がわかります。

地味なんですが、これも何とも味わい深いせつない物語です。

・「海鳴りの秋」

この短編集唯一のミステリってか、アクション(?)でしょうか。主人公の少年と元刑事(デカ)だった父との悲しい物語です。父は、悪徳警官の汚名を着せられ警察を追われて今は落ちぶれているのですが、少年とキャンプをした日、偶然、昔追っていたホシを見つけます。父はまたデカの血が騒ぎ、二人でその男を追うのですが…

----------------------------------------------------------------------------------------

しかし、題名に「ガリレオ」とつけば、とっさに思いだすのが、東野圭吾さんの「ガリレオシリーズ」ですが、小生としては長編は良いんですが、「ガリレオシリーズ」の短編は苦手です。なんか、数学の勉強しているみたいで。

何れにせよ、短編に限って言えば、圧倒的に香納諒一先生に軍配があがると断言できます。

というよりか、日本でも数本の指に入る、スゴイ短編の書き手ですよね。しかも長編もうまい。

ウン?、そうこうしているうち郵便屋さんが「噛む犬KSP」を配達してくれました。

帯に「本年度警察小説最高の収穫!」と書いているぞ。

こりゃ、また楽しみです!!