亡くなられた大作家、開口健先生は、旅先でいつも「シャーロック・ホームズ」を読まれていたそうです。

南米への釣りの紀行文「オーパ!」でもハンモックにゆられながら「シャーロック・ホームズ」を読んでいる写真が載せられています。

先生曰くホームズは「大人の子守唄」。

「シャーロック・ホームズ」ファンをいわゆる「シャーロキアン」と言いますが、自分ももちろんその中毒にかかったシャーロキアンです。

英国ではファーストネームではなく、セカンドネームのほうをとって「ホォーミィジアン」といわれます。

確かに、ワトソン博士もホームズのことを「なぁ、シャーロック」とファーストネームで呼びませんしましてやホームズは「なぁジョン」などと呼ぶはずもありません。ビクトリア王朝の正統な英国紳士として部屋に二人きりでもセカンドネームで「ドクター.ワトソン」「ミスター.ホームズ」と、しかも肩書きまでつけて呼ぶのです。

そういう意味ではアメリカ式のファーストネーム由来の「シャーロキアン」よりも、英国式のセカンドネーム由来の「ホーミィジアン」の方がより格調高いと思いませんか。

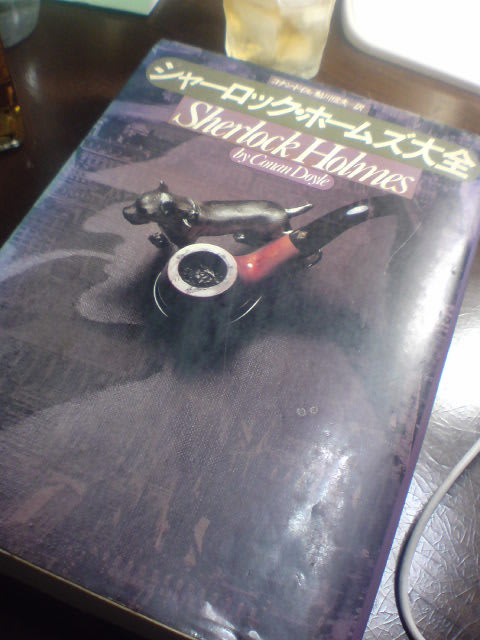

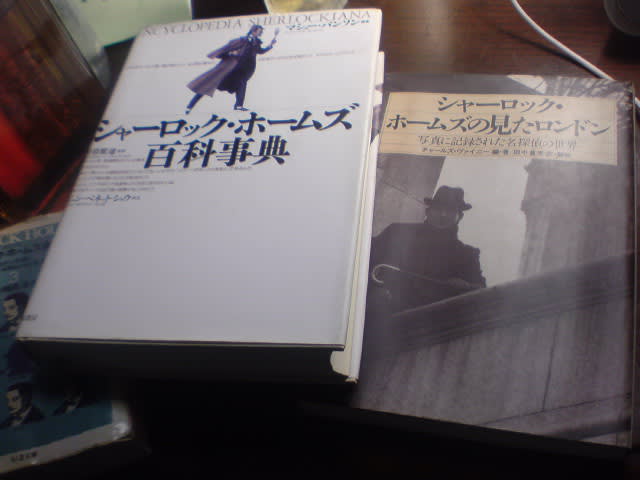

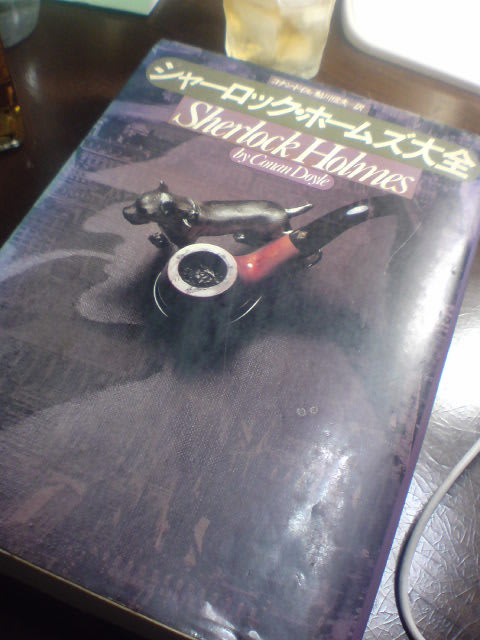

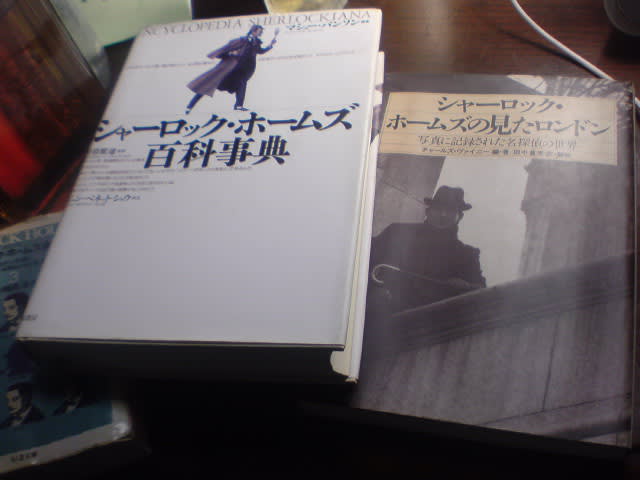

というわけで、自分の本棚にも「ホームズ」ものが並んでいます。

DVDシリーズも・・

「ホーミィジアン」(シャーロキアン)にとって、原作者のサー・アーサー・コナン・ドイルが残した短編56編、長編4編を併せた60編をfont size="5">「聖典(カノン)」と呼びます。

で、ホームズ研究家の第一人者、ベアリング・グールド氏の事件が起こった年代順に並べ、しかも詳細な解説がついたホームズ全集を「聖書(バイブル)」と呼ぶのがならわし。

分厚い単行本でも10冊に検索版1札がついた全11冊になります。

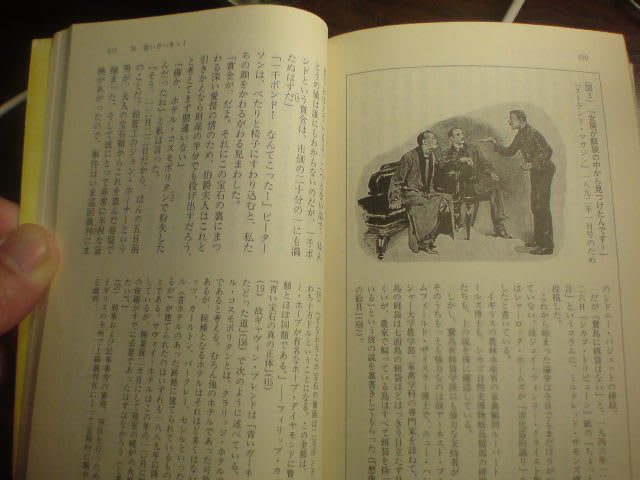

さて、今回の出張に持っていったのはB・グールド版。いわゆる、バイブルのほうです。

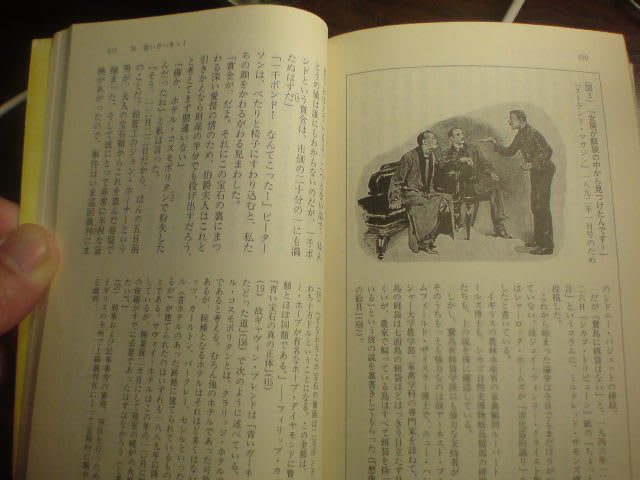

ごらんのように、小説自体はページの上。

解説は下の方。

イラストをまじえたページも豊富にあります。

小説本体より、解説の方が文章が多いです。

出張中に読んだのはもちろん、ホームズX'masの定番、「青いガーネットBlue Carbuncle」

ホームズものなかで、唯一、X'masシーズンに起きた事件です。

高級ホテルに滞在中の伯爵夫人所有の[ブルーカーバンクル]が盗まれる。

それが、なんの関係もない、庶民の鵞鳥の胃袋の中から、出てきます。真犯人は?

この物語の舞台となる、ロンドン「コベントガーデン」。

ま、簡単に言えば、ここいらへんの、八食センターと青果市場を足したようなものでしょうか。

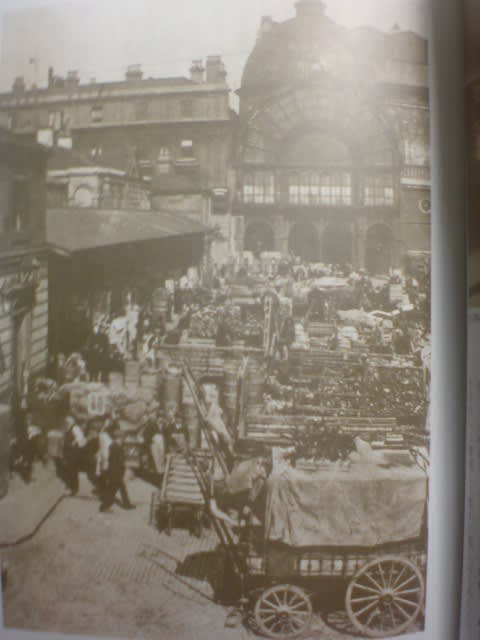

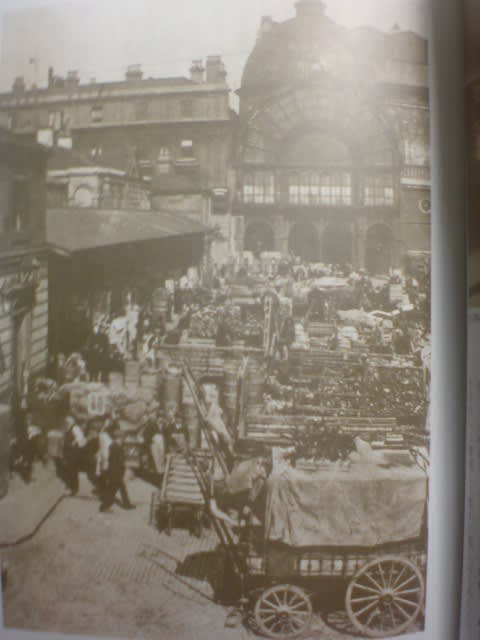

ちなみに、コレが100年以上前(ビクトリア時代)の「コベントガーデン」。

現代の「コベントガーデン」はノミの市、大道芸人、レストラン、ファッション関係が集まる、ロンドンでも最もおしゃれな地区です(小生も恥ずかしながら、何回か行ったことがあります)。

現代の「コベントガーデン」

さて、この物語ではホームズはせっかく捕まえた犯人を逃がしてあげます。

過去にも、まぁ、犯人の側に十分な理由があった場合、逃がした例があるますが、このケースは明らかに犯人は卑怯で姑息です。

しかし、ホームズは・・・・

(本文より)

「つまりだね、ワトソン」ホームズはクレイパイプに手を伸ばしながら言った。「僕はスコットランドヤード(警察)の欠陥を補うために雇われているいるわけじゃないんだ。(略)僕は重罪犯罪人を減刑してやったようなものだが、これでひとつの魂を救ってやったことにもなる。(略)しかも今は、寛容の季節だからね。」

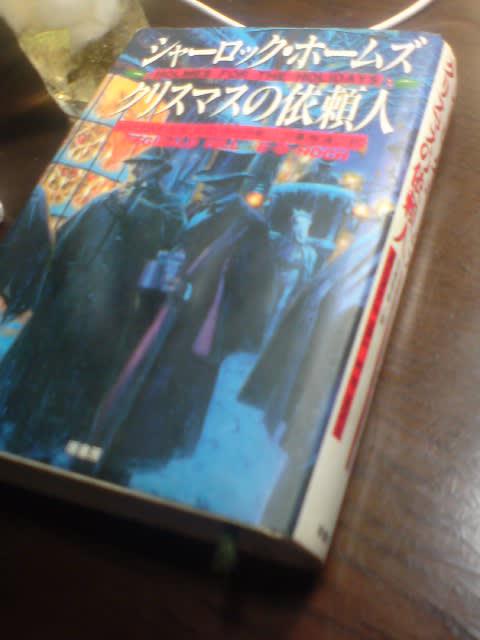

これだけでは飽き足らないとい方のために、↓↓「X'mas専用ホームズ贋作短編集」があります。

ホームズを心から愛する、世界中の現代作家たちが、クリスマスシーズンに起きた事件の短編14編を収録しています。

実際、ベーカー街とX'masって実に良く似合う気がしませんか。

南米への釣りの紀行文「オーパ!」でもハンモックにゆられながら「シャーロック・ホームズ」を読んでいる写真が載せられています。

先生曰くホームズは「大人の子守唄」。

「シャーロック・ホームズ」ファンをいわゆる「シャーロキアン」と言いますが、自分ももちろんその中毒にかかったシャーロキアンです。

英国ではファーストネームではなく、セカンドネームのほうをとって「ホォーミィジアン」といわれます。

確かに、ワトソン博士もホームズのことを「なぁ、シャーロック」とファーストネームで呼びませんしましてやホームズは「なぁジョン」などと呼ぶはずもありません。ビクトリア王朝の正統な英国紳士として部屋に二人きりでもセカンドネームで「ドクター.ワトソン」「ミスター.ホームズ」と、しかも肩書きまでつけて呼ぶのです。

そういう意味ではアメリカ式のファーストネーム由来の「シャーロキアン」よりも、英国式のセカンドネーム由来の「ホーミィジアン」の方がより格調高いと思いませんか。

というわけで、自分の本棚にも「ホームズ」ものが並んでいます。

DVDシリーズも・・

「ホーミィジアン」(シャーロキアン)にとって、原作者のサー・アーサー・コナン・ドイルが残した短編56編、長編4編を併せた60編をfont size="5">「聖典(カノン)」と呼びます。

で、ホームズ研究家の第一人者、ベアリング・グールド氏の事件が起こった年代順に並べ、しかも詳細な解説がついたホームズ全集を「聖書(バイブル)」と呼ぶのがならわし。

分厚い単行本でも10冊に検索版1札がついた全11冊になります。

さて、今回の出張に持っていったのはB・グールド版。いわゆる、バイブルのほうです。

ごらんのように、小説自体はページの上。

解説は下の方。

イラストをまじえたページも豊富にあります。

小説本体より、解説の方が文章が多いです。

出張中に読んだのはもちろん、ホームズX'masの定番、「青いガーネットBlue Carbuncle」

ホームズものなかで、唯一、X'masシーズンに起きた事件です。

高級ホテルに滞在中の伯爵夫人所有の[ブルーカーバンクル]が盗まれる。

それが、なんの関係もない、庶民の鵞鳥の胃袋の中から、出てきます。真犯人は?

この物語の舞台となる、ロンドン「コベントガーデン」。

ま、簡単に言えば、ここいらへんの、八食センターと青果市場を足したようなものでしょうか。

ちなみに、コレが100年以上前(ビクトリア時代)の「コベントガーデン」。

現代の「コベントガーデン」はノミの市、大道芸人、レストラン、ファッション関係が集まる、ロンドンでも最もおしゃれな地区です(小生も恥ずかしながら、何回か行ったことがあります)。

現代の「コベントガーデン」

さて、この物語ではホームズはせっかく捕まえた犯人を逃がしてあげます。

過去にも、まぁ、犯人の側に十分な理由があった場合、逃がした例があるますが、このケースは明らかに犯人は卑怯で姑息です。

しかし、ホームズは・・・・

(本文より)

「つまりだね、ワトソン」ホームズはクレイパイプに手を伸ばしながら言った。「僕はスコットランドヤード(警察)の欠陥を補うために雇われているいるわけじゃないんだ。(略)僕は重罪犯罪人を減刑してやったようなものだが、これでひとつの魂を救ってやったことにもなる。(略)しかも今は、寛容の季節だからね。」

これだけでは飽き足らないとい方のために、↓↓「X'mas専用ホームズ贋作短編集」があります。

ホームズを心から愛する、世界中の現代作家たちが、クリスマスシーズンに起きた事件の短編14編を収録しています。

実際、ベーカー街とX'masって実に良く似合う気がしませんか。