前回は、すべてが観念であるとすると、その観念の位置づけが出来なくなる、というようなことを述べました。

へたくそで恐縮ですが、上図のような概念図となります。どうしてこのようになるかと言うと、二つの原因があります。ひとつは、認識というものについて、「主観が客体を認識している」という構図の上で考えているということ。二つ目の理由は、我々が世界を把握しようとするときの視点が実存視点と客観視点の二つがあるということです。実存視点とは生身の自分自身が世界を「見つめる」視点で、客観視点とは自分自身をも含めた世界を俯瞰する架空の視点のことです。学としての哲学は客観的でなくてはならないことから、この世界を客観視点から俯瞰しようとします。これらのことは、観念論と実在論の双方に共通しているのです。

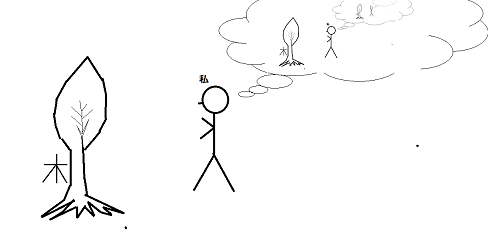

ここで、観念論と実在論のどちらでもない禅的一元論ともいうべきものの見方をご紹介しましょう。まず、自分が見ている景色というものを思い出してみましょう。実際に私たちが見ている風景は下図のようなものです。

前出の図と違うのは、木を見ている私がこの図の中にはないということです。素朴に反省してみれば、客体を認識している主観というものがどこにもないということがよくわかります。あなたは、「そんなことはない。木を見ている「私」はちゃんとここにある。」と言うでしょうが、その「私」は実は他者としての「私」なのです。私たちは他者とコミュニケーションをとるうちに、他者の中に「私」と同型のものを見出します。そして、その他者が木を見ている光景を、自分が木を見ている場合にも適用してしまうのです。しかし、自分が木を見るときは、実は木しかそこにないのです。

道元禅師の正法眼蔵の中に次の有名な一節があります。

仏道をならふといふは、自己をならふなり。

自己をならふといふは、自己を忘るるなり。

自己を忘るるといふは、万法に証せらるるなり。

禅の目的は自己究明にありますが、それは自分が考えているような自己というものが、どこにもないということを知るということです。万法とは感官に触れるものすべて、つまり森羅万象のことです。最後の句は「森羅万象が私に悟らせてくれる」というような解釈が一般的ですが、私はもっと直接的な解釈がよいと思っています。「森羅万象を認識する自分は存在しない、森羅万象がそのまま自分でありそのまま悟りである。」と言った方がしっくりします。禅僧が、「山を見れば自分が山になる。木を見れば自分が木になる。」と言ったりするのも、このような文脈から見れば理解できます。

西田幾多郎の「善の研究」の第2編第2章のタイトルは「意識現象が唯一の実在である」となっています。

≪我々は意識現象と物体現象の二種の経験的事実があるように考えているが、その実はただ一種あるのみである。即ち意識現象あるのみである。物体現象というのはその中で各人に共通で普遍的関係を有する者を抽象したものに過ぎない。≫ (善の研究P.72)

「意識現象」というと、なんとなくそれはリアルではない一種の幻影のようなニュアンスがあります。少なくともそれは「実体」ではないというのが大方の受け止め方でしょうが、西田はそれこそが実在であるというのです。物体現象は「各人に共通で普遍的関係を有する者を抽象」、つまり論理的に各人にとって共通で整合性のあるモデルとして、構成した仮説であると言っているのです。

意識現象は物体現象に対する言葉で、それぞれ「観念」と「物そのもの」に相当する。したがって、このままだと西田は観念論者とされてしまうところですが、西田は次のように断っています。

≪余がここに意識現象というのは或は誤解を生ずる恐がある。意識現象と言えば、物体と別れて精神のみ存するということに考えられるかもしれない。余の真意ではでは真実在とは意識現象とも物体現象とも名づけられない者である。またバークレーの有即知というのも余の真意に適しない。直接の実在は受動的でない。独立自全の活動である。有即活動とでもいった方がよい。≫ (P.73)

ここで西田は意識現象という言葉を「純粋経験」と言い直す。そしてそれは「受動的でない。独立自全の活動である。」といいます、つまり主観によって認識されるものではないと言っているのです。私の目の前にあるリンゴがあるとします。そのリンゴの『見え』が純粋経験ですが、それは私に認識されて見えているのではなく、まず『見え』そのものがある。そしてそのことから「私がリンゴを認識している」と推論されているのだということです。

つまり、リンゴの『見え』という純粋経験があって、「私」という認識主体があると想定されている、と言うのが本当である。そこのところが理解できれば、「 個人あって経験があるにあらず、経験あって個人があるのである。」という言葉も了解できます。