難問は分割せよ。 / ルネ・デカルト

難問は分割せよ。 / ルネ・デカルト

株式会社カネカは、銅めっき法により集電極を設けた大面積(6インチ角)のヘテロ接合結晶シ

リコン太陽電池セルで、変換効率世界最高水準となる24.52%を 達成したと発表。この成

果は 高品質アモルファスシリコンを用いた結晶シリコン基板の表面欠陥低減技術に加えIMEC

社との共同研究の成果を一部適用した銅めっき法による電極形成技術などの独自技術を活用。

結晶シリコン太陽電池の分野で主流となっている6インチ角のセルで世界最高水準の変換効率

が達成されたことで、生産コスト低減に大きく寄与するものと見られる。

カネカは、今年度中にヘテロ接合結晶シリコン太陽電池モジュールの販売開始に続き製造能力

を拡大してきており、この成果の一部は、昨年度まで実施した国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構(NEDO )との共同研究で得られたものだという。また、太陽電池セル・

モジュールの高効率化実現に向け、NEDOが実施するプロジェクトの「結晶Si太陽電池をベー

スとした複合型太陽電池モジュールの開発」に参画する。

カネカの報告は次のようなことを意味する。全世界に導入された14年の177ギガワットで

平均の変換効率が15%と仮定すれば、全てこれが25%に置き換えると177×25/15

=295ギガワットとなる。全て置き換わる20年後まで、ソーラーパワーの導入増加率を仮

に25%変換効率として、年間10%づつ逓増すると仮定し、35年は、295×(1.1)20

≒1,985ギガワットとなる、20%で逓増すると仮定すれば、295××(1.2)20 ≒1

1,309ギガワット、30%の場合、295×(1.3)20 ≒56,064ギガワットとなり、

つまり。全世界の化石燃料の推定埋蔵量に匹敵するエネルギーに全世界の年間のソーラー発電

量が匹敵するレベルとなり、再エネ百%はソーラーと蓄電装置の組み合わせで余りあるエネル

ギー過剰社会が実現する(あくまでも超概算見積もり)。

さて、カネカのソーラー技術の肝はどのようなものだろうか?下図の新規考案(下図の上をダ

ブルクリック)によれば、めっき法で集電極が形成可能であり、集電極が低抵抗化され、太陽

電池の変換効率を向上することができることにある。また、従来技術のめっき法による集電極

の形成方法では、絶縁層のパターニングプロセスが必要であるが、パターン形成のためのマス

クやレジストを用いずにめっき法によるパターン電極の形成を可能とするもので、第一導電層

と第二導電層の間に絶縁層の構造で、第一導電層と第二導電層の表面粗さを所定の範囲に制御

することで、第一導電層と第二導電層の密着性を向上させることができ、第二導電層の表面粗

さを所定の範囲に制御し、高信頼性の太陽電池を作製できるため、高効率で高信頼性の太陽電

池を安価に提供するということにある。

【再エネ百パーセント時代:4月急拡大、過去最大の136万キロワット稼働】

スマートジャパン(2015.07.31)によると、固定価格買取制度の認定を受けた発電設備が15

5年4月だけで136万キロワットも運転開始したという。これは原子力発電の1基分を大き

く上回る規模で、制度開始から4年弱で最大の伸びになる。太陽光発電が130万キロワット

と大半を占める一方、認定の取り消しを受ける発電設備も増えている。136キロワットのう

ちメガソーラーを中心とする非住宅用の太陽光が121万キロワットにのぼり、引き続き日本

の再生可能エネルギーを牽引。しかし、天候の影響を受ける太陽光発電の課題も広がる状況だ。

そのほかの再エでは出力が安定しているバイオマスが6万キロワット、中小水力も1万キロワ

ットと着実に増えてきている。

このように、新たに運転を開始する発電設備が増えたことで、電力の買取量も拡大。4月だけ

で34億キロワットアワーに達した。このペースで伸びていくと、日本の年間の発電電力量の

5%以上を固定価格買取制度の発電設備で供給可能だ。買取金額も月間で1,221億円にの

ぼり、前月と比べて249億円増加しているが、反面、新規に認定を受ける発電設備は伸び悩

み、15年度に入り太陽光発電の買取価格が引き下げられたことに加えて、発電事業者には不

利な出力制御の運用ルールが1月下旬から拡大した影響している。いよいよ、蓄電設備導入政

策が本格的に議論するべき段階に入ったと見る。

【最新燃料電池論Ⅰ: 超高変換効率発電】

数10年前では考えられないことが燃料電池技術で起きているらしい。これも、『デジタル革

命渦論』での象徴である数値解析工学の進化とシンクロしての話。九州大学次世代燃料電池産

学連携研究センタの佐々木一成主幹教授らの研究グループが、東京ガス株式会社基盤技術部と

の共同研究で、超高効率を特長とする固体酸化物形燃料電池(SOFC) の発電効率飛躍的に向

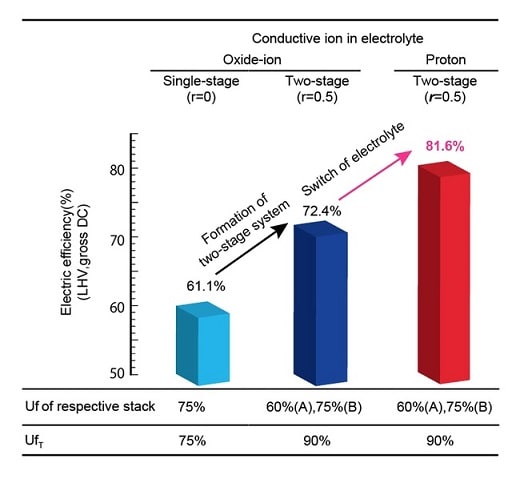

上させる革新技術の理論設計に成功したことを発表。2つ以上のセルスタックを燃料供給の上

流から下流への流れに沿って多段に配置し、固体電解質内部の電荷担体(イオン)を、従来の

酸化物イオン(O2-)からプロトン(H+)に置き換えた場合、発電効率が80% LHVを超える

"超高効率発電"が発現することを、そのメカニズムとともに世界で初めて示すことに成功した

という。このような超高効率で行われることで、化石燃料から電力へのエネルギー変換は、環

境性の高いスマートエネルギー社会実現に向けた基幹エネルギー技術として期待される。また

この成果はエネルギー変換材料の研究開発の方向性にも重要な知見を与える。

まず、発電効率を多種のパラメータの代数関数として定式化する手法を開発→得られた手法を

適用し、SOFCの2つのセルスタック(セルの内部抵抗=0.383 Ωcm2、温度=1000 K;絶

対温度)を燃料の上流と下流にそれぞれ配置した2段構成→発電効率が最大化するように構成

パラメータを最適化→スタックの耐久性を損なわないように、各スタックの燃料利用率の最大

値を制約条件として規定。

さらに、最適化条件において固体電解質内部の電荷担体(移動イオン)を従来の酸化物イオン

(O2-)からプロトン(H+)に置き換えた場合に 発電効率として80%LHVを超える"超高効率"

が発現することを理論的に世界で初めて発見。電荷担体(移動イオン)の違いが起電力発生機

構や電気化学反応時の燃料組成の変化に与える影響を解析し、この "超高効率" が発生するメ

カニズムも明らかにする。結果の検証に、この"超高効率"を示した構成を用い、メタン燃料を

0.01モル秒-1の流量で供給し、電気エネルギーに変換する反応システムの数値実験を実施。

その結果、"超高効率発電"が数値実験でも高精度に再現された。

と、ここまで書いてきたが専門用語多くて理解されないことを心配するが、話をすすめよう。

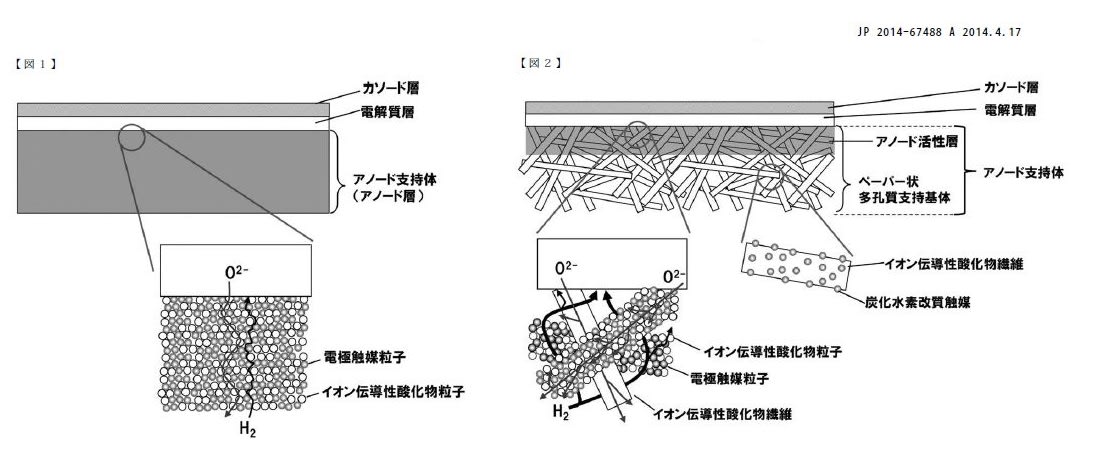

高温(例えば、600~900℃)で作動する固体酸化物形燃料電池(SOFC)は発電効率が

高く、燃料多様性が極めて高いため、アノード(陽極)内部で炭化水素燃料を改質して発生し

た水素を燃料として発電を行う直接内部改質運転(DIRSOFC)が原理的に可能である利点が

ある。そのため、小型(1キロワット級)でも高い効率が得られると期待されている。この単

セル(1段構成)の代表的な構造として、緻密な固体電解質の支持体の一方の面にアノード(

陽極:燃料極)、他方の面にカソード(陰極:空気極)を設けた固体電解質自立膜型単セルが

挙げられる。一方、単セルの性能を高めるには、固体電解質を薄膜化し、IRロスを極力低減

させることが有効であるが、この固体電解質支持型単セルでは、固体電解質膜の緻密性や機械

的強度を保つため、固体電解質の薄膜化には制限がある。

イオン伝導性酸化物繊維を不織布状のペーパー状多孔質支持基体と、電極触媒粒子及びイオン

伝導性酸化物粒子で構成されるアノード活性層で、アノード活性層の一部が、ペーパー状多孔

質支持基体の内部に形成される固体酸化物形燃料電池用アノード支持体を備えたアノード支持

型固体酸化物形燃料電池単セルは、アノード支持体の細孔径、気孔率(空隙率)が非常に大き

く、電極反応の起こる3相界面がイオン伝導性酸化物繊維で形成されたネットワーク上に3次

元的に広がっているだけでなく、ネットワーク内に広がる3相界面厚さを薄く保つことができ

優れた発電性能を示す十分な機械的強度を維持し、高い気孔率を有する固体酸化物形燃料電池

用アノード支持体とこのアノード支持型固体酸化物形燃料電池単セルが、この研究グループか

ら出願されているが、この様な「イオン伝導性膜」(今回の研究成果ではプロトン導電性電解

質)の物性、特に、プロトンの移動速度を高め消滅させないことは第一優先課題である。

このようなことを踏まえ、最も基本的な構成――スタック2段構成で、プロトン伝導性電解質

と多段SOFCの組み合わせを検討し、変換効率の良好な結果を提示。今回の知見に基づき、追加

の技術としては、3つ以上ステージ構成で、供給燃料を混合し、下流のスタックへの新鮮な燃

料の多段供に給し、例えば、さらに発電効率の改善のために適用可能である。これらの技術で

は、より高い効率を達成させるための可変パラメータがたくさん存在する。この研究では、プ

ロトン伝導性電解質が、1つのプロトン輸送量を元にして、トランスポート量は、材料と温度

に依存する。いくつかのアプローチは、それぞれ、理論値の1に漸近するプロトン輸率と開回

路電圧(OCV)を増加させる。例えば、(1)動作温度を低下させることは有効である。(2)

別のアプローチとして、理論値と高い性能に近いOCVが鉛(Pd)膜使用し酸化物イオンをブロ

ックすることが報告されている。(3)また純粋なプロトン伝導性と化学的安定性を有する新

規なペロブスカイト型材料が報告されている。これらのアプローチは、「進化の概念}の実現

を可能にする。

高い電気効率および高温度で、熱自立運転が考慮すべき重要な課題である。また、SOFC シス

テムの最小の可能な発電容量は、熱自立運転能力により決定される。ここで、熱自立運転は、

システム自体から発生する熱により、システムの動作温度を維持を伴う。プロトン伝導性電解

質の場合には、水素(発熱反応)の電気化学的酸化は、空気極側で発生、十分な余裕をもって

熱自立運転の下で、プロトン伝導性電解質とのスタックが(酸化物イオン伝導性電解質に基づ

く)は、従来のスタックの場合と同様にBOPのデザインで、その結果、効果的に空気によって

冷却され、熱自立運転の能力とSOFCシステムの最小の可能な発電容量が大きくても高いと変

換効率、動作温度、およびスタック、システムの構成、相対的に極小さな発電能力に依存する

効率は、SOFCシステムとして受け入れられる。と、要点だけを抜き書きすればこのようにな

るが多分に誤認、誤謬も多々あると思われるが、超高効率発電の実現に向け新たな目標が設定

されたと考える。このテーマは残件扱いとする。

母の初盆も近づき、従兄弟からお供えと暑中見舞いが届く。そこで、お礼返信を投函しようと

久しぶりに、筆書きをしはじめたが、漢字の箇所で、その文字が書けないのだ。これはある程

度予期していたものの、「手書き入力」は宅急便の受け取りサインだけというほどに慣れてい

ない。「継続は力なり」以前の問題なのだ、これは。