【スターウォーズデザイン:エピソードⅠ】

すべては、デザインで決まる。

モス・エスパの街路のコンセプト・デザイン:

モス・エスパは、モス・アイズリーと似てはいるか「まったく同じ」というわけではない。したがって個

々の建築物はほぼ同じ様相を呈しているが、全体の景観はどこか違うものを持っている。タトゥイーン

での一般的な交通手段としては、熱気球が提案されたという。

【ストップ・ザ・温暖化の一手:省エネ】

国際エネルギー機関(IEA)のレポートで、産業革命以降の気温上昇を2℃以内に抑制する二酸化炭酸

ガス濃度450ppmシナリオで、対策の54%は省エネでカバーできると位置づける。再生可能エネルギーの

寄与率が21%と比べても、大きな効果があることがわかる。省エネにつながる適切なメンテナンスが、

環境にも経済にも貢献する最大のツールとして今後さらに充実していくことが期待される。

【海洋レーダーを使いこなす】

過日、伊豆大島沖で貨物船同士が衝突し、転覆した第18栄福丸の日本人乗組員5人が死亡し1人が行方

不明となった事故で、下田海上保安部は9月29日、衝突を回避するための注意義務を怠ったとして、第

18栄福丸と衝突したシエラレオネ船籍の当直責任者だった中国籍の夏紅波容疑者を業務上過失往来危険

と業務上過失致死の疑いで逮捕したことは記憶に新しい。その度ごとに、列車事故のATCのような回

避システムが普及しないのか疑問に思っている。勿論、大型船舶には船舶用海洋レーダーが掲載されて

いるのだがそれが機能していない。それじゃ高性能海洋レーダーを開発し、義務つけるように(罰則規

定や通行(曳航)禁止規定を付則するか、廉価なレンタル供与制度の利用規定)すればよいのだが、こ

れは行政の怠慢他ならないと考え海洋レーダーの現状と改善方法について考えてみた。

ところで、近年、沿岸域は、漁業・レジャー・港湾建設など、ますます利用されることが予想される。そのた

め、海象情報を効率良く観測できる機器が必要となっているが、従来の流速計や波高計といった観測機器では、

(1)定点観測である(2)海中に観測機器を設置するために流失の危険性がある(3)メンテナンス性が悪

い などの欠点がある。そこで、メンテナンス性のよい陸上設置型で、広範囲の観測が可能な機器として、海

洋レーダーの開発が行なわれている。また、東日本大震災以降東北太平洋沿岸に津波警報海上レーダーが設置

されている。このTSUNAMIレーダーは、海底地震発生時に生じる海面の変動=津波を捉えるもので、捕捉可能

範囲は沖合約30キロで、津波のスピードは海底の地形や水深で変化するが、時間に換算すると沿岸に到着する

最大15分前に捕捉でき、2秒に1回の観測が可能で、津波発生から到達するまで津波をリアルタイムに観測し

続けることができるという。東日本大震災の津波発生時に太平洋沿岸を航行していた海上保安庁の巡視船「ま

つしま」に搭載された船舶衝突防止用レーダーが津波を捉えたことをきっかけに、「レーダーで津波を捕捉す

る」取り組みを開始。現在東北~北関東地方の太平洋沿岸9箇所(八戸、宮古、釜石、大船渡、仙台、相馬、

小名浜、日立、鹿島)に設置が完了し、東北地方太平洋沿岸で発生する津波をほぼカバーする。24時間体制の

監視も開始している。TSUNAMIレーダーは東北~北関東地方太平洋沿岸設置以降、日本全国に展開されている。

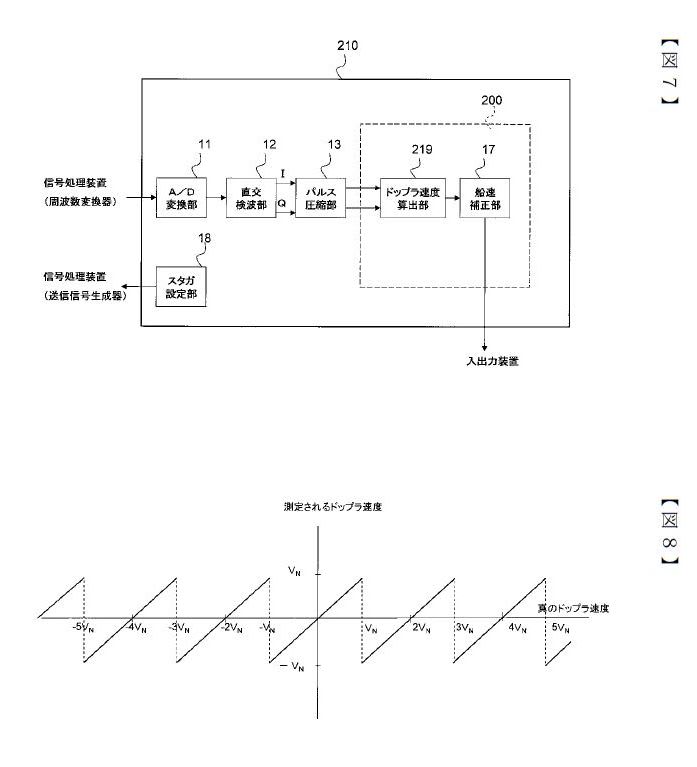

従来、レーダーでは、送信周期間での受信エコー信号の位相変化量に基づいて、自船に対する物標の接近速度

(=ドップラ速度)を測定。ドップラ速度の測定は、ドップラ速度が大きい場合、速度折返しが発生し、速度

折返しとは、受信信号のドップラ周波数が、サンプリング定理によるサンプリング周波数(=ナイキスト速度)

を越えた場合、実際の物標の接近速度と異なる速度値が観測される現象をさす。図8は、速度折返しが発生し

た場合、測定されるドップラ速度と真のドップラ速度との関係を示す図。受信信号のドップラ周波数(=測定

されるドップラ速度)は、サンプリング周波数であるレーダーの送信信号のパルス繰返し周波数(=PRF(

pulse repetition frequency)と呼ぶ)の1/2を超えると、測定可能な速度の最大値±VNを超えてしまう

(図8の点線)。この結果、符号が逆転したドップラ速度が検出されてしまう等、実際の接近速度と異なる速

度値が測定される。 速度折返しが生じると、操船者が自船と他船との接近速度を誤って認識するため、航海の

安全に支障をきたす。速度測定範囲を拡大する手法として、2種類のPRFを切り替えて、それぞれの場合の

ドップラ速度を測定する2重PRF方式等が用いられる場合がある。

特に航海用レーダーでは、他のレーダー装置の送信信号との相互干渉の影響を抑える目的で、送信信号毎等に

繰返し周期を変化させる処理(パルス毎スタガ:Pulse to pulse stagger)が一般的に用いられる。ここで、

繰返し周期はPRFの逆数で表される。この処理(以下、スタガ処理と呼ぶ)においては、PRFも変化するた

め、例えば上記の2重PRF方式を適用すると、速度測定誤差が増大する。従って、速度折返しの回数を適切

に判定できない等の不都合が生じる。この対策に、レーダアンテナを介して所定の繰返し周期で送信された送

信信号が物標に反射されて受信された複素受信信号に基づき物標のドップラ速度を算出する物標速度測定装置

で、所定の繰返し周期に基づく速度折返しが生じる領域を含む範囲で複素受信信号に対する離散フーリエ変換

(=拡張DFT処理)し、物標のドップラ速度を算出する物標速度測定装置が提案されている。別の観点では、

レーダアンテナを介して所定の繰返し周期で送信された送信信号が物標に反射されて受信された複素受信信号

に基づき物標のドップラ速度を算出する物標速度測定装置で、所定の繰り返し周期に基づく折り返し速度が生

じない領域と領域外にある折り返し速度が生じる領域とを含む範囲で複素受信信号を離散フーリエ変換(=拡

張DFT)で物標のドップラ速度を算出する。また、上記物標速度測定装置、複素受信信号をアナログ値から

デジタル値に変換するA/D変換部、及びデジタル値に変換された複素受信信号を直交検波する直交検波部を

備える信号処理装置することで、物標のドップラ速度の測定精度を高めることができるという。

基本的なことを押さえてみたが、定置型や移動型のコンパクトな高性能な海上レーダーは、検出原理、検出機

能及び機構の精度と堅牢性、信頼性がクリアーさえ出来れば、一気にダウンサイジングできるだろう。極端な

イメージで言えば、近未来には、大がかりな固定型表示ナビゲータから移動情報端末機のスマートフォンに変

わっていくようイメージで海用レーダーシステムは変貌していくと思われる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます