●テリジェント・ペイブメント・パネルⅡ

一昨夜の『インテリジェント・ペイブメント・パネル』を具体的に展開するにはどうすればよ

いか考えていたが、その起想した要点は次のようなものだった。

1.高機能舗装道路とは、従来の舗装機能(設計条件)に埋め込み型(1)光発電機能-太陽

光・地熱(熱電素子・圧電素子)、(2)照明・指示灯用発光機能、(3)融雪・解凍機

能、(4)情報通信機能(5)充電機能、(6)走行型(あるい停止型)給電機能付加した

ものとする。

2.採用する光電変換素子の変換効率は20%(好ましくは25%)以上でないものは採用しない。

3、減価償却期間(耐久性)は10年とする(場合によれば、3年~20年の範囲をもつ)。

以上の3点。これが実現できれば、道路が発電所になり、照明灯・指示灯の高架はほとんどが

埋設舗装化され、通信によるテレメトリー化、遠隔測定操作・自動化されてしまうという理想

的なものとなる。

尚、開発工法の参考として次のような新規考案を参考にしてみた。

・特開2014-095271 ロールスクリーン装置およびその製造方法 東リ株式会社

・特開2014-102881 融雪機能付きLED照明装置 八洲電業株式会社

・特開2014-035804 光電変換素子 株式会社リコー

・特開2014-098263 電気機器搭載壁体 東日本高速道路株式会社 他

・特開2014-082805 非接触給電システムおよび移動体 TDK株式会社

● 特開2014-095271 ロールスクリーン装置およびその製造方法

●特開2014-102881 融雪機能付きLED照明装置 八洲電業株式会社

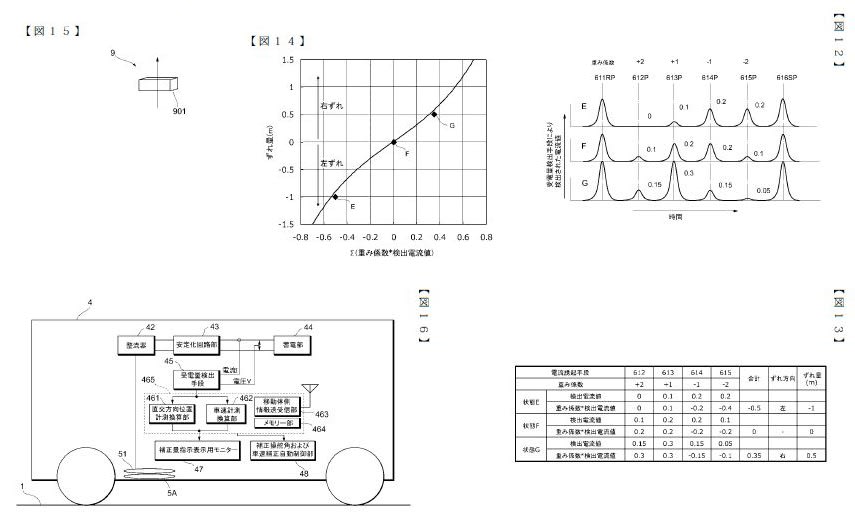

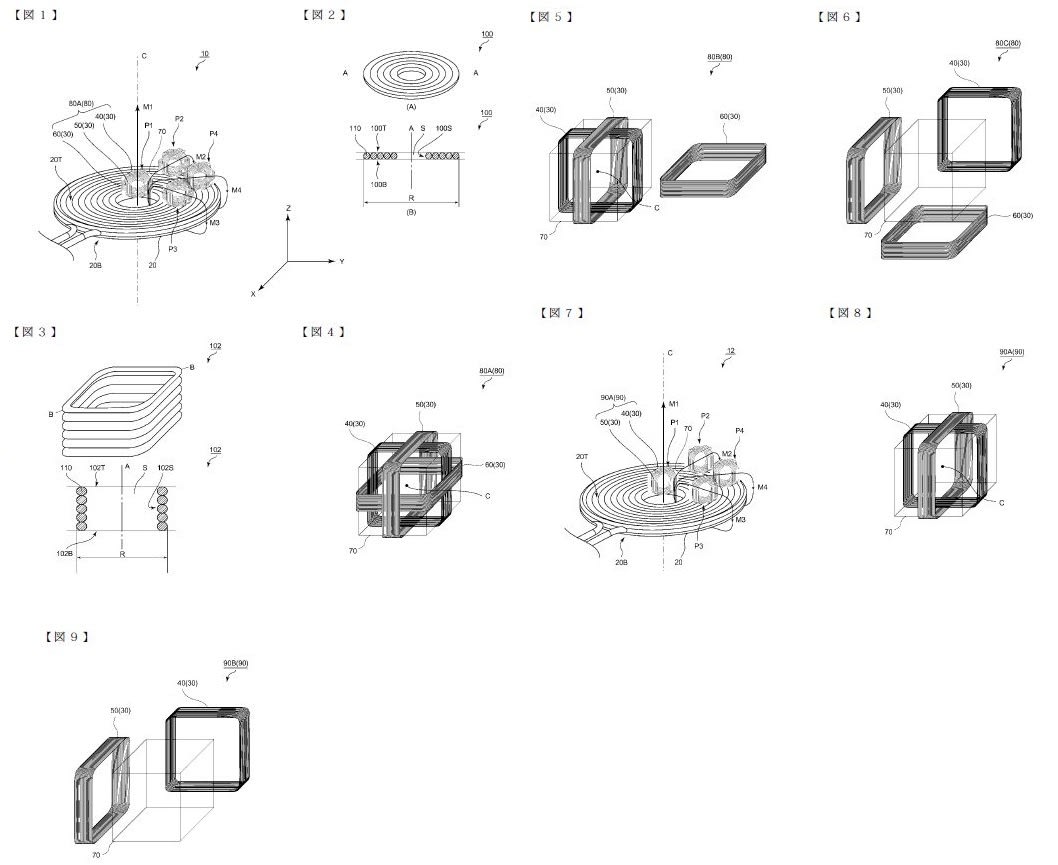

●特開2014-082805 非接触給電システムおよび移動体 TDK株式会社

●特開2013-223283 非接触給電システム スミダコーポレーション株式会社

●特開2014-098263 電気機器搭載壁体 東日本高速道路株式会社 他

やがて、木野は、離婚しバーのオーナー&マスターを営むようになり、野良猫との共同生活をはじ

めると、暫くして客入りが多くなるそんな雨が降るある夜、事件が起こる・・・戦闘モードに入っ

た893集団の行動のそれは、徹頭徹尾冷徹なものだということをわたしに、自らの体験を通して

語ってくれた、スナック『仁人』のマスター(故人)―日本列島が不動産バブルで湧いていた頃の

話を思い出させた。さて、それじゃ今夜も、スロー・リード・モードに入ってみよう。

別れた妻や、彼女と寝ていたかつての同僚に対する怒りや恨みの気持ちはなぜか湧いてこな

かった。もちろん最初のうちは強い衝撃を受けたし、うまくものが考えられないような状態が

しばらく続いたが、やがて「これもまあ仕方ないことだろう」と思うようになった。結局のと

ころ、そんな目に遭うようにできていたのだ。もともと何の達成もなく、何の生産もない人生

だ。誰かを幸福にすることもできず、むろん自分を幸福にすることもできない。だいたい幸福

というのがどういうものなのか、木野にはうまく見定められなくなっていた。痛みとか怒りと

か、失望とか諦観とか、そういう感覚も今ひとつ明瞭に知覚できない。かろうじて彼にできる

のは、そのように奥行きと重みを失った自分の心が、どこかにふらふらと移ろっていかないよ

うに、しっかり繋ぎとめておく場所をこしらえておくくらいだった。「木野」という路地の奥

の小さな酒場が、その具体的な場所になった。そしてそれは――あくまで結果的にはというこ

とだが――奇妙に居心地の良い空間となった。

人間よりも先に「木野」の居心地の良さを発見したのは灰色の野良猫だった。若い雌猫で、

長くて美しい尻尾を持っていた。店の片隅にある窪まった飾り棚が気に入ったらしく、そこで

丸くなって眠った。木野はできるだけ猫にかまわずにおいた。たぶん放っておいてほしいのだ

ろう。一日に一度餌を与え、水を取り替えてやった。それ以上のことはしなかった。そして猫

がいつでも自由に出入りできるように、小さな出入り目を作ってやった。しかし猫はなぜかむ

しろ、人と一緒に正面のドアから出入りすることを好んだ。

あるいはその猫が良い流れを運んできてくれたのかもしれない。やがて少しずつではあるが

客が「木野」を訪れるようになった。路地の奥の一軒家、小さな目立たない看板、歳月を経た

立派な柳の木、無口な中年の店主、プレーヤーの上で回転している古いLPレコード、二品ほ

どしかない日替わりの軽食、店の片隅で寛いでいる灰色の猫。そんなたたずまいを気に入って、

何度も足を運んでくれる客もできた。彼らが新しい客を連れてきてくれることもあった。繁盛

するというにはほど遠いが、売り上げから毎月の家賃を払うくらいはできるようになった。木

野にはそれで十分たった。

頭を坊主にしたその若い男が店に顔を見せるようになったのは、開店してニケ月ほど経った

頃たった。そして木野がその名前を知るまでに、それからまたニケ月を要した。男の名前はカ

ミタといった。神様の田んぼと書いて、カミタと言います。カンダではなく、と男は言った。

木野に向かってそう言ったわけではなかったが。

その日は雨が降っていた。傘が必要かどうか迷う程度の雨だ。店内にはカミタと、ダークス-

ツを着た二人連れの男の客がいた。時計は七時半を指していた。カミタはいつものようにカ

ウンターの奥で、ホワイト・ラベルの水割りを飲みながら本を読んでいた。二人組はテーブル

席で、オー・メドックのボトルを飲んでいた。彼らは店に入ってくると紙袋からワインの瓶を

取り出し、「コルク・フィーとして五千円払うから、これをここで飲んでかまわないか?」と

言った。前例のないことだったが、断る理由もなかったので、いいですよと木野は言った。コ

ルクを抜いてやり、ワイン・グラスをふたつ出した。ミックスナッツの皿も出した。手間はか

からない。ただ二人はよく煙草を吸ったので、煙草の苦手な木野にとってはあまりありかたく

ない客だった。店は暇だったから、木野はスツールに腰掛けて『ジェリコの戦い』が入ってい

るコールマン・ホーキンズのLPを聴いた。メジャー・ホリーのベース・ソロが素晴らしい。

二人の男たちは、最初は普通に和気蕩々とワインを飲んでいたのだが、やがて何かのきっか

けで目論が始まった。内容まではわからないが、ある特定の問題について二人の意見が微妙に

食い違い、接点を見出そうとする試みも失敗に終わったようだった。双方とも次第に感情的に

なり、軽い口論は鋭い言い争いに変わっていった。ある時点で一人が席から立ち上がろうとし

て、テーブルが傾き、扱い殼でいっぱいになった灰皿とワイン・グラスがひとつ床に落ち、グ

ラスは粉々に割れた。木野は梁を持ってそちらに行って、床を掃除し、新しいグラスと灰皿を

出した。

カミタが――そのときはまだ名前はわかっていなかったのだが――男たちのそのような傍若

無人な振る舞いを苦々しく思っていることは明らかだった。表情こそ変えなかったものの、彼

の左手の指は、ピアニストが気になる特定のキーを点検するときのように、小さくカウンター

をとんとんと叩いていた。この場をうまく収めなくては、と木野は思った。ここは彼が進んで

責任をとらなくてはならない場所なのだ。木野は二人のところに行って、申し訳ないがもう少

し声を小さくしてもらえないかと丁重に頼んだ。

一人が木野を見上げた。嫌な目つきだった。そして席から腰を上げた。それまでなぜか気が

つかなかったのだが、かなりの巨漠だった。背はそれほど高くないが、胸板が分厚く腕が太い。

相撲取りになってもおかしくない体格だ。小さい頃から喧嘩に負けたことは一度もない。人に

指図することに慣れている。人から指図されることを好まない。木野は体育大学にいた頃、こ

ういう種類の連中を何人か目にしてきた。理を説いて通じる相手ではない。

もう一人の男はずっと小柄だった。痩せて顔色が悪く、いかにも抜け目ない顔をしていた。

巧妙に他人をたきつけて何かをさせることに長けている、そんな印象を与える男だった。彼も

またゆっくり席から立ち上がった。木野は二人と顔をつきあわせるかたちになった。二人はそ

れを潮に口論をいったん棚上げし、連携して木野に立ち向かうことに決めたらしかった。二人

の呼吸は見事なほど合っていた。まるでそういう展開になることを密かに待ち受けていたみた

いに。

「なんだ、おまえはえらそうに、人の話の邪魔をしやがって」と大きな男が太く乾いた声で言

った。

彼らはどちらも高級そうなスーツを着ていたが、近くでよく見るとその仕立ては上品とは言

いがたいものだった。本物のやくざではないが、それに近い筋かもしれない。とにかくあまり

褒められた仕事をしている連中ではなさそうだ。大男はクルーカットで、小柄な男は茶色に染

めた髪をちょんまげのようなポニーティルにしていた。少し面倒なことになるかもしれないと

木野は覚悟した。績の下にじんわりと汗が溶んだ。

「すみません」という声が背後から聞こえた。

振り向くと、カミタがカウンターのスツールから降りて、そこに立っていた。

「店の人を責めないでくれませんか」とカミタは木野を指さして旨った。「あなた方の声が大

きかったので、ちょっと注意してくれないかと私がお願いしたんです。集中して本が読めない

もので」

カミタの声は普段よりむしろ穏やかで間延びしていた。しかしそこには、見えないところで

何かがゆっくり動き始めたような気配があった。

「本が読めないもので」と小柄な男が小さな声で、相手の言ったことをそのまま繰り返した。

文法的に構文に不備がないか確かめるみたいに。

「あんた家はないのか?」と大柄の男がカミタに言った。

「あります」とカミタは答えた。「この近くに住んでいます」

「じゃあ、家に帰って読めばいいだろう」

「ここで本を読むのが好きなんです」とカミタは言った。

二人の男は顔を見合わせた。

「本を貸してみろや」と小柄な男が言った。「俺が代わりに読んでやろう」

「自分で静かに読むのが好きなんです」とカミタは言った。「それに漢字を間違って読まれる

のがいやだから」

「面白いやつだ」と大柄な男が言った。「笑える」

「おたく、名前はなんていうんだ?」とポニーティルが訊いた。

「神様の田んぼと書いて、カミタと言います。カンダではなく」とカミタは言った。そこで初

めて木野は彼の名前を知ったのだ。

「覚えておこう」と大柄な男は言った。

「いい考えです。記憶は何かと力になります」とカミタは言った。

「とにかく表に出ようじゃないか。その方がお互い率直に話し合えそうだ」と小柄な男が言っ

た。

「いいですよ」とカミタは言った。「どこにでも行きましょう。でもその前に勘定を済ませて

おきませんか?そうすれば店に迷惑がかからない」

「いいだろう」と小柄な男は同意した。

カミタは木野に勘定を頼み、自分のぶんを小銭まで

正確にカウンターに置いた。ポニーティルは紙入れから一万円札を出して、テーブルの上に放

った。

「割ったグラスのぶんを入れて、これで間に合うか?」

「じゆうぶんです」と木野は言った。

「けちな店だ」と大柄な男が嘲るように言った。

「釣りはいらないから、もう少しましなワイン・グラスを買っておけよ」とポニーティルが木

野に言った。「あのグラスじやせっかくの上等のワインがまずくなる」

「まったくけちな店だ」と大柄な男が繰り返した。

「そう、ここはけちな客が集まる、けちな店なんです」とカミタは言った。「あなたがたには

向いていない。あなたがたに向いた店は他にあるでしょう。どこにあるのかは知りませんが」

「面白いことを言うやつだ」と大柄な男が言った。「笑える」

「あとで思い出してゆっくり笑ってください」とカミタが言った。

「なんにせよ、どこに行けとか行くなとか、おたくにいちいち指図されたかねえな」とポニー

ティルが言った。そして唇を長い舌でゆっくりと砥めた。獲物を前にした蛇のように。

大柄な男がドアを開けて外に出て、そのあとにポニーティルが続いた。おそらく不穏な空気

を感じたせいだろう、雨が降っているというのに、猫もそのあとから外に飛び出していった。

「大丈夫ですか?」と木野はカミタに尋ねた。「心配ありません」とカミタは微笑を淡く口

許に浮かべて言った。「木野さんはここにいて、何もしないで待っていてください。そんな

に時間はかかりません」

そしてカミタは外に出て、ドアを閉めた。雨はまだ降り続いていた。雨脚はさっきより心持

ち強くなっていた。木野はカウンターのスツールに腰掛け言われたとおり、ただ時間が経過す

るのを待った。新しく客が入ってくる気配はなかった。外はいやにしんとして、物音ひとつ聞

こえない。カミタの読みかけの本がカウンターの上でページを開かれたまま、訓練された大の

ように主人の帰りを待っていた。十分ほどあとでドアが開き、カミタが一人で中に入ってきた。

「よかったらタオルを貸してもらえますか?」と彼は言った。

木野は彼に新しいタオルを出した。カミタはそれで濡れた頭を拭いた。そして首筋を拭き、

顔を拭き、最後に両手を拭いた。「ありがとう。もう大丈夫です。あいつらは二度と顔を見せ

ません。木野さんに迷惑をかけることもないでしょう」

「何かあったんですか、いったい?」

カミタはただ小さく首を振った。「知らない方がいい」ということなのだろう。それから彼

は席に戻ってウィスキーの残りを飲み、何もなかったように本の続きを読んだ。帰り際に勘定

を払おうとしたので、木野は相手に既に支払いが終わっていることを思い出させた。「そうだ

った」と恥ずかしそうにカミタは言い、レインコートの襟を立て、縁のある丸い帽子をかぶっ

て店を出ていった。

カミタが帰ったあと、木野は外に出て、近所をひとまわりしてみた。しかし路地はひっそり

としていた。人通りもない。格闘したようなあともなく、血も流れていない。そこでいったい

何かあったのだろう? 彼は店に戻り、客を待った。しかし最後まで客は来なかったし、猫も

戻ってこなかった。彼はグラスにダブルのホワイト・ラベルを注ぎ、同量の水を足し、小さな

氷を二つ入れ、それを飲んでみた。格別の味わいのある飲み物ではない。ただそのとおりのも

のだ。しかしいずれにせよその夜、彼はいくらかのアルコールを必要としていた。

学生の頃、新宿の裏通りを歩いていて、やくざらしい男と二人の若いサラリーマンとの喧嘩

を目にしたことがある。やくざはどちらかといえば貧相な見かけの中年男で、二人のサラリー

マンの方が体格がよかった。酒も入っていた。だから二人は相手を見くびっていた。しかしお

そらくボクシングの心得があったのだろう。ある時点でやくざは拳を固め、ただの一言も発す

ることなく、二人の相手を目にも止まらぬ速さで叩きのめした。そして倒れたところに革靴の

底で何度か強い蹴りを入れた。肋骨が何本か祈れたかもしれない。そんな鈍い音が聞こえた。

そして男は何ごともなかったように歩き去った。これがプロの喧嘩なのだと、木野はそのとき

思った。余計な口はきかない。頭の中であらかじめ動きの段取りをつける。相手が準備を整え

る前に素早く叩きのめす。倒れた相手にはためらいなくとどめを刺す。そのまま立ち去る。

アマチュアに勝ち目はない。

カミタがそれと同じように、二人の男たちを数秒のうちに殴り倒す情景を木野は想像した。

そういえば、カミタの風貌にはどことなくボクサーを思わせるところがあった。しかしその雨

の夜、実際にそこで何がなされたのか、木野には知るすべもない。カミタも説明しようとはし

ない。考えるほど謎が深まった。

村上春樹 著『木野』(文藝春秋 2014年 2月号 [雑誌] )

幻と消えてしまったブログ『今夜はスポーツがいっぱい』。それにしても惜しいことをした。

それでは今夜は、”Boa noite por aqui.”