![]()

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き、雷雨から救っ

と伝えられる "招き猫”と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦

国時代の軍団編成の一種で、あらゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこ

と)の兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクター。愛称「ひこに

ゃん」。 ![]()

13 子 路 し ろ

-----------------------------------------------------------------

「その身を正す能わざれば、人を正すをいかんせん」(13)

「近き者説べば、遠き者来たらん」(16)

「速やかならんと欲すれば、達せず。小利を見れば、大事成らず」(17)

「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」(23)

「剛毅木訥(ごうきぼくとつ)、仁に近し」(27)

-----------------------------------------------------------------

18 葉公が孔子に自慢した。

「わたしのくにに、躬(ききゅう)という無類の正直音がいますよ。父

親がよそさまの羊をくすねたとき、すすんで訴え出たほどです」

「わたしのくにの正直音ならそうはしません。父は子をかばい、子は父

をかばいます。この自然の情に従うところに、むしろ人間らしい正直さ

を認めたいものです」

葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直

者異於是、父爲子隱、子爲父隱、直在其中矣。

Magistrate of She said to Confucius, "There is a very honest per-

son in our village. When his father stole sheep, he prosecuted

his own father." Confucius said, "In our village, honesty is di-

fferent from yours. A father defends his children and Children

defend their father. I think this is honesty."

【ウイルス共生描論24:新型コロナウイルス現象学Ⅰ】

不明な遺伝子配列と実験の時間系列

中国湖北省の中国科学院武漢ウイルス研究所でコウモリ関連のコロナウ

イルス研究統括の石正麗氏(1964年生まれ)について、オーストラリア

のメディアが「中国当局に口止めされていた」と伝え、波紋を呼ぶ。そ

こには“情実人事”で研究所トップに抜擢された30代女性も関与してお

り、石氏ら第一線研究者との確執が複雑に絡んでいる。(新型コロナの

危険察知の“コウモリ女”の口を封じた17歳下“美人”上司(西岡省二) -

個人 - Yahoo!ニュース,2020.05.11)

「情報を漏らすな」

オーストラリアのニュースサイト「news.com.au」は5月3日、石氏と

武漢ウイルス研究所をめぐる確執を詳細に記す。同サイトは中国当局が

昨年12月30日、石氏の研究チームに血液サンプルを分析するよう求め、

分析の結果、石氏は新型コロナウイルスが人を殺すということを知っる、

したがって石氏は、新型コロナウイルス感染により武漢で人が死んでい

たことを知る世界最初の科学者の1人ということになる――と位置づけ

る。新型コロナウイルス感染拡大後、石正麗氏は中国人ジャーナリスト

と接触。このジャーナリストは同サイトの取材に「武漢ウイルス研究所

は今年1月2日の段階で遺伝子配列と関連の実験を終えていた。だが口

封じされた」との見方を示したという。実験の詳細は記されていない。

これを裏付けるかのように、同じ1月2日、同研究所の王延軼所長が「

重要提示」「武漢の原因不明の肺炎に関連した(情報の)公開を厳禁と

する通知に関して」と題する電子メールを研究所の全職員に送っている。

その中で王延軼氏は次のように記している。

最近、原因不明の肺炎が社会のパニックを引き起こしている。我々

は現在(それに)関連した業務を進めている。国家衛生健康委員会

はメディアや個人メディア、ソーシャルメディア、提携企業を含む

部外者に今回の肺炎の情報を漏らさないよう要求している。

同研究所による「遺伝子配列と関連の実験」と所長のメールの関係は、

不明だが、こうした事実関係が正確であれば、中国当局は1月2日の段

階で、事態の深刻さを把握して情報管理を進めていたことになる。同サ

イトは、石正麗氏が4月のオンライン講義で、自分たちのチームは1月

14日、自分たちが特定したウイルスが、ヒトに感染する可能性があるこ

とを確認した」と話した、と伝えている。中国当局が「ヒト・ヒト感染

確認」と発表(1月20日)する6日前。石氏をめぐっては現在、オース

トラリアを含む英語圏5カ国の情報ネットワーク「ファイブ・アイズ」

が調査を試みているとされる。同サイトによると、石氏は「安全管理が

不十分なため誤って新型コロナウイルスが漏れ出たのではない」との主

張を続けているという。ただ、米科学雑誌とのインタビューでは、石氏

は感染が爆発的に拡大した際には「眠れぬ夜が続いた」と弱気になって

いたようだ。オーストラリアは新型コロナウイルスの起源を調べるため

の独立調査機関の設立を呼び掛けており、中国との関係が険悪化してい

る。(参考資料:「新型コロナの真相調査を!」叫ぶオーストラリアに

中国がちらつかせる“制裁”)

情実昇進 美人所長

実は、武漢ウイルス研究所では所長の王延軼氏をめぐるいざこざが起き

ていた。王延軼氏は1981年生まれ。2004年に北京大学生命科学学院卒業

後、2006年に米コロラド大学で修士号を取得。帰国し、2010年、武漢大

学生命科学学院で博士号を取得。2012年に武漢ウイルス研究所に入り、

2018年に37歳で所長になるというスピード出世を果たす。この人事に批

判が集中している。本人の実力ではなく、15歳年上の夫・舒紅兵武漢大

学副学長の七光りをバックにしているという声が根強い。舒紅兵氏は

1967年、重慶生まれ。

免疫学が専門で、2013年には武漢大学副学長、2014年には武漢大学医学

研究院長を兼任。北京大学生命科学学院で特任教授を務めていた2000~

2004年、教え子だった王延軼氏と知り合った。インターネット上では「

王延軼氏は舒紅兵氏の4度目の結婚相手」と噂されている。こうした事

情もあり、武漢ウイルス研究所では不満が噴出し、規律が緩んでいた。

>事態を案じた中国生命科学界の権威、饒毅・北京首都医科大学学長は

2月3日夜、舒紅兵氏に「微信」(WeChat)でメッセージを送り、こう

苦言を呈している。

「武漢ウイルス研究所の研究はウイルス学が中心であり、王延軼氏はそ

の専門家ではない。多くの研究者たちも彼女をリーダーとして認めてい

ない。これでは研究所の威信は保てず、指導力も発揮できない。彼女の

研究レベルはまだ低い。そんな状況では武漢ウイルス研究所は国内で尊

重されず、発展も難しい。」

彼女は若すぎる

そのうえで「最良の解決方法は、彼女に辞職願を提出させ、中国

科学院に害を及ぼさないようにすることだ。あなたの夫人は明ら

かに、武漢ウイルス研究所のリーダーとして適任ではない」と強

烈に批判している。また饒毅氏はメッセージの冒頭で、舒紅兵氏

が、教え子だった王延軼氏に手を出した点にも触れ、「私が(北

京大学生命科学学院教授に)就任してからは教え子との恋愛は禁

止した」と記し、舒紅兵氏自身にも批判の矛先を向けている。武

漢ウイルス研究所をめぐるトラブルはこの後も続く。王延軼氏が

全職員に送ったメールが流出したのが2月16日。その翌日には、

実在する武漢ウイルス研究所の研究員が中国版ツイッター「微博

(ウェイボー)」上で身分証番号を明らかにしたうえで王延軼氏

を誹謗中傷する文章を公開。「新型コロナウイルスは王所長が漏

らした」

「王所長はいつも研究所から実験用動物を持ち出して、武漢華南

市場で売っていた」

この投稿はデマとして扱われ、削除された。研究所のホームペー

ジは即日、当該研究員名義で「事実ではない」とする声明を出す

ほどの神経の使い方だった。こんな険悪なムードの中で持ち上が

っているのが、石正麗氏亡命の噂というわけだ。(参考資料:新

型コロナで注目の“コウモリ女”が「中国から機密文書を持ち出して米

国に亡命」情報の真偽)5月24日、新型コロナウイルスの最初の流行地

となった中国・武漢のウイルス研究所では、現地のコウモリから採取し

た3種の生きたコロナウイルス株を保管していたが、今回世界中を混乱

に陥れた新型とはどれも一致しないことを同研究所長が公表。(武漢研

究所が保管のコウモリ由来コロナウイルス株、「新型とは別」と同所長

AFPBB News、2020.05.24)。

世界で34万人を死に至らしめた新型コロナウイルス「SARS-CoV-2」は、

元の宿主がコウモリで、そこから他の哺乳類を介して人間に伝染したと

科学者らは考えている。武漢ウイルス研究所の王延軼所長は13日に録画

され、23日夜に放映された中国国営の英語放送CGTNのインタビュで、新

型ウイルスは同研究所から流出した可能性があるとする米国のドナルド

・トランプ大統領らの発言は「全くの作り話」だと反論、現在われわれ

の手元には3種類の生きたコロナウイルス株があるが、SARS-CoV-2に最

も近似しているものでも、79.8%しか一致しないと言明。武漢ウイルス

研究所では04年から石正麗授が率いるチームが、約20年前に流行した「

重症急性呼吸器症候群の感染源追跡」に焦点を当てた、新型とは別種の

SARSコロナウイルス(SARS-CoV)の研究を行っている。王所長は「新型

コロナウイルスの全ゲノムはSARSコロナウイルスと80%しか一致しせず、

明らかな違いだとし、これまでの石教授らの研究では、SARSコロナウイ

ルスとの近似性が低いウイルスについては注目されてこなかったと話し

ている。

Zhengli SHIはフランスの米国大使館に亡命を求めている。(Bat Woman

Zhengli SHI Seeking Asylum In US Embassy In France、Covid-19 News

/info)

過去48時間にツイッターの噂が広まり、バットハンナウイルス学研究所

の主任科学者である"バットウーマン"こと石正麗教授がさまざまなバッ

トコロナウイルスの研究に使用したという噂があった。彼女は中国を脱

出し、現在ヨーロッパ、特にフランスにいる。

同じ噂はまた彼女が必要としているウイルスが研究室から来たことを示

す彼女の何千ものドキュメントを持っていることにも言及している(彼

女は、CCPの圧力が原因で研究室の漏出水が広まり始めたとき、この数

か月前に公に否定する)。

関係の根本的な変化

ウスチャイナモーニングポスト経由:コロナウイルス:中国のウイルス

学者Shi Zhengliが病原体の進化に関する新しい論文を発表しました。新

しいコロナウイルスの起源について論争の的になっている理論の主題で

ある中国のウイルス学者であるShi Zhengliは、Sars関連の病原体とそ

の動物宿主に関する新しい研究を発表した。武漢ウイルス学研究所の新

興感染症センタの責任者、Shiは 木曜日にプレプリントウェブサイト

Biorxiv.orgに掲載された論文で、中国の馬蹄コウモリがサーズ関連コ

ロナウイルス(SARSr-CoV)の自然宿主であると述べた。未査読論文は、

コウモリが遺伝的多様性の高い、特にスパイクタンパク質に多くのコロ

ナウイルスを保有していたと述べ、感染促進に時間をかけて進化したこ

とを示唆。テストされたすべてのコウモリSARSr-CoVスパイクタンパク質

は、コウモリACE2よりもヒトACE2に対する結合親和性が高かったが、SA

RS-CoV対応物と比して、ヒトACE2に対する結合親和性が10分の1であっ

た。ACE2、またはアンジオテンシン変換酵素2は、コロナウイルスがヒ

トの細胞にフックして感染するためのエントリポイントを提供するタン

パク質。一方、スパイクタンパク質は、ヒトの細胞に結合するウイルス

の一部。以前の研究室の研究では、Covid-19を引き起こすコロナウイル

スと、中国南東部の馬蹄形コウモリで発見されたコロナウイルスとの間

に強い遺伝的つながりが確立された。2002年から2003年にかけて中国南

部に蔓延したSARS(重症急性呼吸器症候群)病原体の天然コウモリリザ

ーバーの発見など、石教授は研究所での彼女の仕事について激しい憶測

の対象になっている。

ドナルドトランプ米大統領は先月、米国の諜報機関が「人造または遺伝

子組み換えではない」と述べた後でも、新しいコロナウイルスが武漢ウ

イルス学研究所に関連していると確信していると語っている。

感染が感染した動物から発生したのか、実験室での事故によるものかを

判断するための情報。彼女は数週間前に病原体がどういうわけか彼女の

研究室から漏れていたことを否定。「私のウイルスは研究室とは何の関

係もないことを補償する」と彼女は2月のWeChatで投稿で述べている。

彼女は今月再びソーシャルメディアを利用、家族と中国から亡命したと

いう噂を却下し、何百もの機密文書を彼女と一緒に持ち帰る。

3月9日、彼女は新しいコロナウイルスに関するオンラインディスカッシ

ョンに参加した。私は2018年に、こうもりSARS関連コロナウイルスの異

種間感染の可能性が非常に高いと予測していたと話すが、私が住んでい

る街でそれがすぐに発生するは思っていなかった…。」(H5N1: Animal

to human diseases、H5N1、2020.05.16)

武漢研究所が保管のコウモリ由来コロナウイルス株、「新型とは別」と

同所長新型コロナウイルスの最初の流行地となった中国・武漢のウイル

ス研究所では、現地のコウモリから採取した3種の生きたコロナウイル

ス株を保管していたが、今回世界中を混乱に陥れた新型とはどれも一致

しないと、同研究所長が発言。世界で34万人を死に至らしめた新型コロ

ナウイルス「SARS-CoV-2」は、元の宿主がコウモリで、そこから他の哺

乳類を介して人間に伝染したと科学者らは考えている。

武漢ウイルス研究所の王延軼所長は13日に録画され、23日夜に放映され

た中国国営の英語放送で、新型ウイルスは同研究所から流出した可能性

があるとする米国のドナルド・トランプ大統領らの発言は「全くの作り

話」だと反論。さらに「現在われわれの手元には3種類の生きたコロナ

ウイルス株があるが、SARS-CoV-2に最も近似しているものでも、79.8%

しか一致しない」と言明した武漢ウイルス研究所では2004年から石正麗

教授が率いるチームが、約20年前に流行した「重症急性呼吸器症候群の

感染源追跡」に焦点を当てた、新型とは別種のSARSコロナウイルス(SA

RS-CoV)の研究を行っている。王所長は「新型コロナウイルスの全ゲノ

ムは、SARSコロナウイルスと80%しか一致しない。明らかな違いだ」と

し、「これまでの石教授らの研究では、SARSコロナウイルスとの近似性

が低いウイルスについては注目されてこなかった」と述べた。 新型ウ

イルスの流行に武漢ウイルス研究所が関係しているという陰謀論的なう

わさは数か月にわたってインターネット上で流布していたが、より公式

な場で取り沙汰されるようになったのは、トランプ氏やマイク・ポンペ

オ米国務長官が同研究所から流出したという証拠があると言ってこの説

を持ち出している。新型ウイルスについて武漢ウイルス研究所では、昨

年12月30日に未知のウイルスのサンプルを受け取り、このウイルスのゲ

ノム配列決定に至ったのが今年1月2日で、世界保健機関に報告を提出し

たのが1月11日だと説明してきた。王所長はインタビュー内で12月にサ

ンプルを受け取るまで新型ウイルスは「見たことも、研究したことも、

保管したこともなかった」と述べ、「事実、他の誰もがそうであるよう

に、われわれもこのウイルスの存在を知りもしなかった」「保管してい

ないものがどうやって流出し得るのか?」と反問する始末である。

✔「こうもりSARS関連コロナウイルスの異種間感染の可能性が非常に高

い」ことと「私が住んでいる街でそれがすぐに発生するとは思っていな

かった」との間のイベントタイムラインの空白を明確にすることが最大

の焦点となる。

新コロナウイルス昨年8月に国内侵入蔓延していた

今回、100名以上の同志達で、MS Task Force for COVID19 (以下

MSF)を結成。MSFでは今回のCOVID19による感染がすでに昨年秋、日

本国内で第一波が蔓延していた可能性があると考え、仮説検証試験

を行なっております。厚生労働省の基準に則って、2019 9〜2020

2月の過去の検体による後ろ向きコホート研究、および、2020 4月

から10月にかけての日本全国多施設検体による前向きコホート研

究を、中国FDAおよび欧州CEの国際承認のある、イムノクロマト法

による IgG IgMキットであるイノビータおよび、ELISA法によるIgG

キットを利用して、現在仮説検証試験中です。2020 5/5 現在、

以下の通りの前向きおよび後ろ向きコホート研究の途中結果を得

ておりますので報告。今後の結果については追って詳細結果をまと

めた上で学会発表等を行い、その他MSFとして発表する。既に先行

前向き試験の結果は学会へ提出(二次査読中)する。

昨年9月24日、凍結血清でのIgG陽性例は8月20日から数年症状のな

かった長引く喘息発作症状を突き止めている。今後症例発表を行う予定

で、遅くとも昨年8月には日本にCOVID19が上陸し、昨年秋に感染が蔓延

していた可能性が高いと考え、IgG抗体の低下に伴う二度目の感染を起

こすと、2020年3月頃より第二波が開始している推測する。今後、大規

模な抗体検査の実施が望まれまた、IgG陽性者は今後、ELISA法----Enzy

me-Linked Immuno Sorbent Assay;イライザ、エライザ、あるいはエラ

イサと呼びます)は、試料溶液中に含まれる目的の抗原あるいは抗体を、

特異抗体あるいは抗原で捕捉するとともに、酵素反応を利用して検出・

定量する方法----により半年間の観察を行い、抗体がどの期間まで持続

するか、数値で明らかにする予定。また、世界中で昨年6月以降の検体

での後ろ向きコホート研究---コホート研究(cohort study)とは、疾

病の要因と発症の関連を調べるための観察的研究の手法の一つである。

要因対照研究、前向き研究(prospective study)ともいわれる特定の

疾病要因に関わっている(例:ウイルスが感染する可能性の環境にいた

)集団と、無関係の集団の2グループを作りそれぞれのグループの中で

の対象疾病発生率を算出することで、要因と疾患発症の関連性を調べる

ことができる。コホート(cohort)とは古代ローマの歩兵隊の1単位を指

す英語だが、共通因子を持った集合体という意味も持つことから、集団

を利用するこの研究が「コホート研究」と呼ばれるようになった----を

やるのが最重要だと考える。

MSFでは第二波で重症化するメカニズムが隠れていると考えている。また

パンデミックでの重症化の主病態をサイトカインストームによるものだ

と疑っている。サイトカインストームのメカニズムはまだはっきりと解

明されたわけでなく、間質性肺炎や血管炎の誘引になると考えられてい

る。海外では小児の川崎病類似症状の出現や20-30%の症例で血栓症が

出現しているとの報告がある事からも血管炎からの血栓症の出現と考え

るのが病態も説明しやすいと考える。

肺その他の病理標本からもサイトカインストームを示唆させる所見が出

ている。また、二度目の感染で重症化する可能性がある為、IgG抗体陽性

者こそ、今後の感染時に重症化リスクが高くなると考えている。また、

治癒症例において、再感染事例の報告が多発。現状ではIgG抗体の有無だ

けでは説明が出来ず、中和抗体の獲得が出来ているかの研究には今後時

間を要します。まずはしっかり感染を防御する事が最優先であると考え

ている。今後、疫学研究結果をまとめ、詳細検討の上、学会発表などを

通して、更なるメカニズムの解明、治療法の検討に努めていきたいと考

えている。(MS Task Force for COVID19代表福島淳也「2019年 8月に

COVID19 が日本国内へ侵入し、蔓延していた可能性」葵から菊へ&東京

の戦争遺跡を歩く会The Tokyo War Memorial Walkers)

![]()

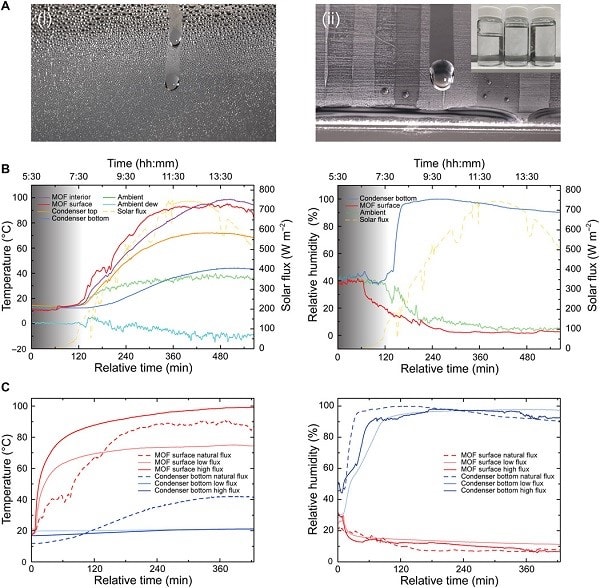

【ポストエネルギー革命序論 178】

光と影のコントラストで発電する「陰影電池」

5月24日、シンガポール国立大学の研究グループは、影の効果を利用

した発電デバイスを開発することで、影を有効利用、この新たなデバイ

スは「影効果エネルギー発生装置(SEG)」と呼ばれ、屋内に生じる光

と影のコントラストによってエネルギーを供給。

【要約】

影はどこにでもあります。影の工学的用途はあまり見られず、このユビ

キタス効果はオプトエレクトロニクスアプリケーションでは精力的に回

避されている。この作品では、シャドウキャスティングからデバイス

で発生する照明コントラストを清掃し、ジェネレーターの一部をシャド

ウに配置するだけで直流を生成するシャドウエフェクトエネルギージェ

br />ネレーター(SEG)を紹介。影効果のメカニズムは、ケルビンプロ

ーブ力顕微鏡(KPFM)によって実験的に検証。 SEGは、弱い周辺光の下

で発生する照明コントラストからエネルギーを収集することができる。

最適化を行わない場合、この発電機の電力密度は、影が持続する0.001

太陽の屋内条件下で0.14μWcm-2。同社のSEGは、影の影響下で市販のシ

リコン太陽電池よりも200%優れている。非常に低い強度(0.0025太陽)

で生じる影の存在下で発電機から収集されたエネルギーは、電子時計(

1.2 V)を駆動でき、らに、SEGは、影の動きを追跡することにより、

移動するオ>ブジェクトを監視するためのセルフパワーセンサーとして

機能できる。コスト効率、シンプルさ、安定性を備えたSEGは、環境条

件からパワーエレクトロニクスまでグリーンエネルギーを生成する有望

なアーキテクチャを提供し、特に建物内のスマートセンサーシステムの

一部として提供。

【要点】①室内でも効率的に発電可能な「影を利用した電池」②光と影

のコントラストによって生じる電圧差で発電適切な条件下では、太陽電

池の2倍の発電効率をもつ

【原理】

室内ではどこでも、照明による光と物体による影が生じる。このコン

トラスト部分にSEGを置くことで影の部分と光の部分の間に電圧差が生

じ、電流が発生する;">影の存在下でエネルギーを収集するこの概念は

前例のないもの。SEGは柔らかくて透明なプラスチックフィルム上に配

置された「SEGセル」から構成。各SEGセルは、シリコンウェハー(回

路を書き込むためのシリコンでできた基盤)上に金の薄膜を重ねられた

つくりになっており、市販の太陽電池に比べて低コストで製造可能。

糖尿病や脂肪肝の原因に関わる経路を解明

5月22日、神戸大学の研究グループは、糖尿病や脂肪肝の重症型で

ある非アルコール性脂肪性肝炎の原因に関わる経路を世界で初めて明

らかにしました。非アルコール性脂肪性肝炎は糖尿病に合併しやすい慢

性の肝臓病で、進行すれば肝硬変や肝がんなどの重篤な病態に繋がりま

すが、その発症のメカニズムは明らかではなく、有効な治療薬はありま

せん。今回の研究では、脂肪細胞でインスリンが働きにくくなると、

FoxO1というタンパクの働きを通じて、全身の臓器に影響が及び、糖尿

病や非アルコール性脂肪性肝炎の原因となることが解明されました。

この経路に作用する薬剤を開発できれば、糖尿病や非アルコール性脂

肪性肝炎の治療薬になることが期待。この研究成果は、5月11日付け(

現地時間)で米国科学雑誌「Proceedings of the National Academy of

Sciences of the USA (米国科学アカデミー紀要)」に掲載。

【要点】

①脂肪細胞でインスリンの働きが低下することにより糖尿病や非アルコー

ル性脂肪性肝炎が起きることを明らかにした。

②脂肪細胞のインスリンの働きの低下は、FoxO1というタンパクの働き

を「暴走」させ、糖尿病や非アルコール性脂肪性肝に繋がることを発見

③糖尿病については、より良い治療薬の開発が求められており、また、

非アルコール性脂肪性肝炎の治療薬はありません。今回の発見は、糖尿

病や非アルコール性脂肪性肝炎の治療薬の開発に繋がる可能性が期待さ

れる研究の背景日本の糖尿病患者数は1000万人を超えるとされ、糖尿病

によって引き起こされる様々な合併症の予防は、医療の重要な課題。

糖尿病に合併しやすい健康障害の一つに非アルコール性脂肪性肝炎が

あります。非アルコール性脂肪性肝炎は、脂肪肝を基盤に発症し、肝硬

変や肝がんなどの重篤な病態に進展する可能性のある慢性肝臓病ですが、

糖尿病との関係や発症メカニズムは明らかではなく、治療薬はない。脂

肪細胞は全身の代謝の制御に重要な役割を果たす。糖尿病や非アルコー

ル性脂肪性肝炎などの肥満と関連が深い様々な疾患では、脂肪細胞の機

能の障害が発症や進展の原因になると考えられてきが、脂肪細胞のどの

ような機能の障害が、どのようなメカニズムを通じて、糖尿病や非アル

コール性脂肪性肝炎の発症や進展に結びつくかは十分に明らかではない

脂肪細胞でインスリンが働きにくくなると、FoxO1というタンパクの「

暴走」によって全身に代謝の変化が起こり、糖尿病や非アルコール性脂

肪性肝炎が発症、従来全く想定されていなかった、脂肪細胞の機能障害

と疾患発症を結ぶメカニズムを発見。また、FoxO1の「暴走」は、ロイ

コトリエンB4という炎症を引き起こす物質を増やすことも見出す。研

究の内容インスリンは代謝を整える重要なホルモンであり、インスリン

が効きにくくなると、様々な病気が起こると考えられている。インスリ

ンの働きを伝えるタンパクであるPDK1を脂肪細胞だけでなくしたマウス

を作ったところ、そのマウスは脂肪細胞のみならず、全身でインスリン

が効きにくくなり、糖尿病と非アルコール性脂肪性肝炎を起こすことを

発見インスリンは、PDK1の働きを介して、FoxO1というタンパクの働き

を抑えることが知られている。そこで、脂肪細胞でPDK1に加えてFoxO1

もなくしたマウスを作ったところ、このマウスは糖尿病も非アルコール

性脂肪性肝炎も全く起こさなかった。このことは、通常、インスリンは

PDK1の働きを通じてFoxO1を抑制するが、脂肪細胞でインスリンが効き

にくくなるとFoxO1が暴走(過剰に活性化)し、全身でインスリンが効

きにくくなり、糖尿病と非アルコール性脂肪性肝炎が起こることを示す

(図1脂肪細胞のFoxO1の暴走が、どのようなメカニズムで他の臓器に異

常を起こすのかを調べた結果、FoxO1が5リポキシゲナーゼというタン

パクを増やすことを突き止める(図2)。5リポキシゲナーゼは炎症を

引き起こす物質であるロイコトリエンB4を作り出すタンパク。PDK1を

脂肪細胞だけでなくしたマウスで、ロイコトリエンB4の働きを抑えると

糖尿病が改善することがわかった。これは、FoxO1の暴走による異常の

少なくとも一部はロイコトリエンB4の働きによって起こることを示し

また、このようなFoxO1の暴走(過剰な活性化)や5リポキシゲナーゼ

の増加は、脂肪の多い餌を食べさせて肥満したマウスの脂肪組織でも起

こっていることも明らかにする。今回の研究により、脂肪細胞でインス

リンが効きにくくなると、FoxO1の暴走が起こり、糖尿病や非アルコー

ル性脂肪性肝炎が発症、そして、そのメカニズムにはロイコトリエンB4

という炎症を引き起こす物質が関わっていることを発見。脂肪細胞の機

能の障害が非アルコール性脂肪性肝炎を起こすことはもとより、インス

リンが炎症物質であるロイコトリエンB4の産生を調節することも、こ

れまでに想定されていなかった新発見です。今後の展開日本の非アルコ

ール性脂肪性肝炎の患者数は300万人を超えると推定されてるが、未だ

承認された治療薬はない。今回の研究は、「脂肪細胞を標的とした非ア

ルコール性脂肪性肝炎の治療薬の開発」という新たな道筋を示すものと

考えられる。また、ロイコトリエンB4の機能や産生を抑える薬剤は以前

から開発されており、過去には海外で喘息治療薬として市販されていた

ものもある。このような既に開発されている薬を用いて、新たに糖尿病

治療薬としての効果を検討するドラッグリポジショニングを行うことも

可能と考えられる。

● 今夜の寸評:優しく、丁寧に、賢明に

毎年この季節になれば、地殻の川で小鮎釣りになのだが、自治会役員+

世界的な新コロナウイルスパンデミックに令和恐慌の大盛りがつく。日

本の政府の対応は世界的なレベルでみれば上位3位に入る。それにして、

米・中・ロシア・印度・ブラジルと言った人口の多い大国は目も当てら

れない様である。肝心の「新型コロナ」はというと、中国科学院武漢ウ

イルス研究所で何が行われていたかという疑惑が益々膨らんでいるとい

うのが本音。そこで四つの言葉頭を過ぎった。優しく・丁寧に・賢明に

そして、「無知が栄えたためしなし」で結ばれることとなる。それにし

ても、西江州の岩魚の串焼きが食べたくなった。本当にうまいぞ!![]()

13 子 路 し ろ

------------------------------------------------------------

「その身を正す能わざれば、人を正すをいかんせん」(13)

「近き者説べば、遠き者来たらん」(16)

「速やかならんと欲すれば、達せず。小利を見れば、大事成らず」

(17)

「君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず」(23)

「剛毅木訥(ごうきぼくとつ)、仁に近し」(27)

------------------------------------------------------------

4.樊遅が、穀物の栽培法を学びたいと申し出た。孔子は「そんな

ことなら農夫のほうがよく知っているよ」と答えた。それでは野菜

の栽培法を、という樊遅に、孔子はやはり「農夫のほうがよく知っ

ているよ」と答えた。樊遅が退出したあと、孔子は言った。

「あの男は君子とはいえないな。上に立つ者が、礼を重んじ、正義

を愛し、約束を果たすならば、つまり自分の任務に忠実であれば、

人民は自然にかれを敬愛し、心服し、誠意を示すようになる。こう

なれば、遠い国からも人民が一家をあげて移住して来るだろう。農

業技術などは未の未だ」

樊遅請學稼、子曰、吾不如老農、請學爲圃、子曰吾不如老圃、樊遅

出、子曰、小人哉樊須也、上好禮、則民莫敢不敬、上好義、則民莫

敢不服、上好信、則民莫敢不用情、夫如是、則四方之民、襁負其子

而至矣、焉用稼。

Fan Chi asked how to cultivate grain. Confucius replied, "An

old farmer knows it better than me." Fan Chi asked how to cu-

ltivate vegetables. Confucius replied, "An old farmer knows

it better than me." Fan Chi left the room. Confucius said,

"He does not understand anything. If gentlemen value courtesy,

the people respect them. If gentlemen value justice, the people

obey them. If gentlemen value faithfulness, the people behave

sincerely. If gentlemen are like these, many people come from

all over the place with their children. We do not need to know

about agriculture."

5 かりに詩経三百篇を全部扇じているほど教養があったとしても、

行政官となって満足に仕事ができず、外交官として外国へ派遣され

たときに口上ひとつ述べられない。こんなことでは、いくら教養だ

けがあってもなんの役にも立だない。(孔子)子曰、誦詩三百、授

之以政不達、使於四方不能専對、雖多亦奚以爲。

Confucius said, "It is useless to learn poems, if you cannot

manage your official duty and diplomatic negotiations even

if you can learn three hundred poems by heart."

![]()

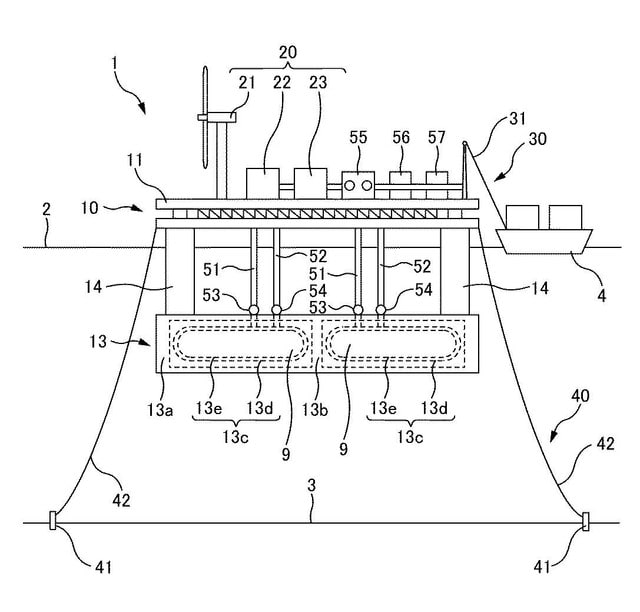

【ポストエネルギー革命序論170】

新コロナウイルス・パンデミックは、電力需要の低下と発電量

の増加をもたらしている。(Covid-19 weekly briefing: A co-

ld wind for APAC renewables, respite for Indian develop-

ers and another salary cut for SunPower execs – pv maga-

zine International、2020.04.22)。理由は、世界諸国の急激

な産業生産力の落ち込みに伴う、二酸化炭素排出量をはじめと

した大気汚染物質の排出量の低下で、美しい空がよみがえり、

太陽光熱発電のエネルギー変換効率が向上し、電力料金逓減し、

再エネ占有率が向上した。断念ながら、パンデミックが終息し、

経済活動が元通りになれば、北京や武漢の大気汚染は元の木阿

弥となるが、はっきりしたことは、太陽光熱や風力発電による

電気料金引き下げに有効であることを白日に晒し、ESG--Envi-

ronment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)-

--投資のインセンティブを与えたことであり、必要な情報開示

適正国と非適正国とを明確にさせ、『ポスト・コロナ時代のリ

スク分散戦略』を俎上させた。

✔ 最新再エネ由来水素製造技術

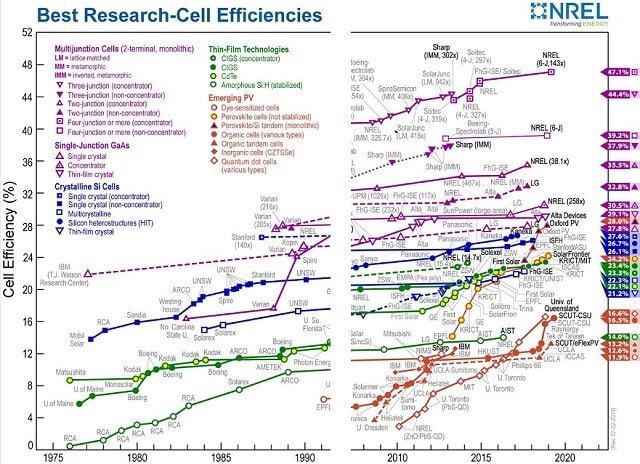

図1 ISプロセス----ヨウ素と硫黄の化合物を用いた三つの化学

反応により、水の直接熱分解温度(約4000 ℃)よりも遥かに低

温で水を熱分解して水素を製造する手法----の概要

最新高効率熱利用水素製造技術

4月17日、量子科学技術研究開発機構(量研)らの研究グル

ープは、従来比70%減という熱化学水素製造プロセスの主反応

の大幅な省エネルギー化に成功。これにより、技術的成立性の

指標となる水素製造効率40%の達成に見通しがついたという。

【要点】

内閣府が実施する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)

「エネルギーキャリア」で、熱利用水素製造プロセスの主反応

の大幅な省エネルギー化(反応過電圧は従来の3分の1以下)に

成功し、技術的成立性の指標となる水素製造効率40%の達成に

見通し(従来は22%と試算)。①量研が量子ビームグラフト・

架橋技術で新たに陽イオン交換膜を開発し、水素イオンの膜透

過の抵抗に因る過電圧を約8割低減、②芝浦工大が新たに多孔

質の金電極を開発し、陽極の硫酸生成反応に因る過電圧を約4

割低減。本研究では、低抵抗陽イオン交換膜と多孔質金陽極の

開発、ならびに反応温度の上昇により、ブンゼン反応の過電圧

の大幅な低減(省エネルギー化)に成功しました。今後、ブン

ゼン反応、硫酸分解反応、ヨウ化水素分解反応の各技術を統合

し、太陽熱の熱交換器を含むベンチ規模のプラントを構築する

予定です。太陽熱を利用して水素製造試験を実施し、プラント

の運転性能と健全性を検証します。将来、太陽熱駆動ISプロセ

スの技術が確立されれば、大量の水素を製造して燃料電池車や

家庭用燃料電池に供給することが可能になり、「水素社会」実

現への大きな貢献が期待される。 2019年11月13日

2019年11月13日

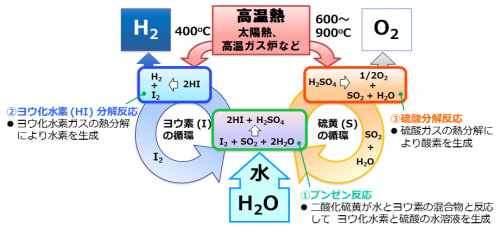

❏特開2018-40208 水素貯蔵設備 株式会社大林組

【概要】

浮体が海上に浮いた状態で係留され、その浮体の上に水素貯蔵

設備が設置されたプラントが開示されているが、水素貯蔵設備

が事故等により故障して水素が漏洩し、空気中に水素が拡散し

て一定の濃度に達すると引火の危険性が高まる。また、大量の

水素を限られたスペースに貯蔵するためには、水素を液化した

状態で貯蔵する必要があるが、特許文献1に記載の水素貯蔵設

備で液体水素を貯蔵する場合、夏場等の高温時には水素貯蔵設

備が昇温してしまうので、水素を液体状態に維持するために、

水素貯蔵設備に散水する等して、水素貯蔵設備を冷却すること

が必要となり、多大なコストが掛かってしまう。そこで、下図

1のごとく、水素貯蔵設備1は、内部空間が形成され、水面下

に設置されたコンクリート製の外殻13aと、内部空間に設置

され、液体水素を貯蔵するタンク13cと、を備えることで、

水素が漏洩した場合でも水素の引火を防止するとともに、貯蔵

する液体水素の温度上昇による気化を抑制する。

【符号の説明】

1 水素貯蔵設備, 2…海面, 3…海底, 9…液体水素

11…デッキ, 13a…外殻浮体(外殻), 13c…断熱

タンク(タンク),14…支柱, 30…荷役設備, 51…

送入パイプ(液体水素輸送用配管),52…送出パイプ(液体

輸送用配管),101&hellip水素貯蔵設備,110…浮体構造

物(浮体),113a…外殻,113c…断熱タンク(タンク),

201…水素貯蔵設備, 213a…外殻, 213c…断熱タ

ンク(タンク)

❏特開2017-128248 浮体構造物の係留構造 株式会社大林組

【概要】

近年、温室効果ガスの排出抑制が可能で安全性にも優れたエネ

ルギー源として、洋上風力発電が有望視されている。洋上風力

発電の設置方法については、我が国の周辺海域の水深が比較的

大きいことから、浮体構造物を利用した浮体式洋上風力発電の

導入が検討されている。浮体構造物の所定位置に保持するため

には、引張材(ワイヤーやチェーンで構成された係留索、係留

鎖、緊張係留索等)を介して水底部に設置したアンカーに係留

する必要がある。アンカーには、いくつかの形式が存在するが、

水深が比較的大きい場合、施工性を考慮して、サクションアン

カーの使用が検討されている。サンクションアンカーは、筒状

周壁部とその一端を塞ぐ天板部とで構成されたサクション構造

体を水底部の地盤に沈設してアンカーとして利用するものであ

る。サクション構造体の沈設の際には、筒状周壁部の開口側が

下方となるようにサクション構造体を水底部に設置した後、筒

状周壁部内の水を排水してその内外で水圧差(サクション力)

を生じさせ、その水圧差を押込み力として筒状周壁部を水底部

の地盤に貫入させる。このように、サクションアンカーの設置

には、特殊な施工機械を必要とすることなく、起重機船やサク

ション力を与える排水ポンプさえあれば良く、施工性に優れ、

且つ工期短縮が可能である。 サクションアンカーには引張材を

介して引張力が伝達されるが、サクション構造体の自重とサク

ション構造体の周面に作用する海底地盤からの周面摩擦力とを

合わせた把駐力(引き抜き抵抗力)となり、該把駐力が上述の

引張力を支持する。そのため、引張力がサクションアンカーの

最大把駐力以下である場合には、引抜きに関するサクションア

ンカーの健全性も確実に維持されるしかしながら、波浪や強風

といった過大な外力が浮体構造物に作用し、一時的に引張力が

サクションアンカーの最大把駐力を上回るとサクションアンカ

ーが海底地盤から引き抜かれる現象が発生する。その際、サク

ションアンカーにおいて、サクション構造体の内部空間に負圧

が生じ、サクション構造体の内外の圧力差が引き抜きに対する

抵抗力となるものの、引き抜き変位は、過大な外力が作用する

たびに累積して大きくなる。従って、把駐力に占める周面摩擦

力が徐々に低下し、やがてはアンカーとしての機能を喪失する。

ちなみに、サクションアンカーの規模を大きくしてサクション

構造体の自重と周面摩擦力とを増やせば、サクションアンカー

の最大把駐力を高めることも可能であるが、その場合には経済

性の低下が懸念される。下図7のごとく、水底部1に設置され

たサクションアンカー20と浮体構造物10とを引張材30で

接続させ引張材30に伝達された引張力Pをサクションアンカ

ー20の把駐力Hによって支持する浮体構造物10の係留構造

であって、引張力Pの増加(+ΔP)に伴って負圧ΔUを生成

する負圧生成機構40を備え、負圧生成機構40によって生成

された負圧ΔUをサクションアンカー20の内部空間24に伝

達する連通管として引張材30が機能するサクションアンカー

の規模を大きくすることなく、サクアンカーの最大把駐力を高

めることができる浮体構造物の係留構造を提供する。

【符号の説明】

1 水底部 2 水面 10 浮体構造物 11 連通孔 20

サクションアンカー 21 筒状周壁部 22 天板部 22a

接続口 23 サクション構造体 24 内部空間 25 可動

ジョイント部 30、31、32 引張材 33 連通管 40、

40a 負圧生成機構 41、41a シリンダ部 411 筒

状周壁部 天板部 413 底板部 42 ピストン部 43

付勢部材 44 上部空間 45 下部空間 46 エア抜き

バルブ 47、47a、47b 流出入孔 48 ストッパ部

材49 連通孔

☈汗をエネルギー源とし 電子皮膚で健康管理(次回)

☈最新国内の電力小売市場動向 富士経済(次回)

【ウイルス共生描論17:変異とワクチンⅧ】

新型コロナウイルスは、いかに感染し、そして重症化するのか

猛威を振るう新型コロナウイルスは、人間の体にどうやって感

染し、どんな症状が現れるのか。どんな患者が重症化するのか。

そのメカニズムが、世界中の専門家たちによる研究から徐々に

明らかになってきた。各国の調査によると、性別や年齢層によ

って感染しやすさが異なり、ウイルス感染の重症度や死亡率に

非常に偏りがあることがわかってきた。男性、高齢者、そして

糖尿病・高血圧・心疾患などの“持病もち”が最も重症化しや

すいことがわかっている。どうやって感染するのか。わたした

ちの体の中の細胞には、新型コロナウイルスが、効率よく侵入

できる分子的な仕組みがある。細胞への“入り口”として使用

される「ACE2」受容体と、たんぱく質の分解酵素である「TMP

RSS2」「FURIN(フーリン)」 ➲ウイルスはまず、表面にある

突起状のスパイクたんぱく質を、宿主細胞のACE2受容体にぴっ

たりと結合させる➲すると、細胞膜にあるたんぱく質の分解

酵素「TMPRSS2」や「FURIN」が、ウイルスのスパイクたんぱく

質を適切な位置で切断し、ウイルスと細胞の融合を助ける。

➲ かくしてウイルスは細胞内に侵入して遺伝物質(RNA)を注

入し、➲わたしたちの細胞を“工場化”してウイルスを大量に

自己複製する。

⛨ここで、COVID-19の患者のなかでも高血圧の人が重症化しや

すい理由のひとつに、ACE2が血圧を調節するために重要な受容

体であることが挙げられている。ウイルスが先に侵入してしま

うと、その役目を果たせなくなる。⛨また、TMPRSS2は男性ホ

ルモンであるアンドロゲンの受容体でもあり、その発現量は男

性に重症化する患者が多い原因となっている可能性も疑われて

いる。⛨ FURINについてはCOVID-19に関連する研究論文がまだ

少ないが、FURINは 肺組織や気管支の一部の上皮細胞で発現し

ており、ACE2/TMPRSS2の組み合わせだけよりも潜在的に25%以

上の細胞を感染させやすくしている可能性がある ➲ACE2の発

現量は、年齢、性別、ライフスタイルによって変わる。細胞表

面にあるACE2受容体は年齢とともに増加し、一般的に女性より

も男性のほうがその密度が高い傾向があると報告されている。

これは単なる傾向にすぎないが、新型コロナウイルスの感染者

が女性より男性に多い理由を説明できる(ドイツクのローラン

ド・アイルズ教授)。⛨また、ACE2の発現量は、運動や喫煙に

よりっても上昇することがわかっている。⛨心疾患、高血圧、

慢性閉塞性肺疾患などの持病もちの人も、肺のACE2発現量が上

昇する。

体のどの組織に感染するのか

疑問となるのは、これらがわれわれの体の「どこ」で発現して

いるかだろうか ➲新型コロナウイルスは、基本的にACE2とTMP

RSS2(またはFURIN)の両方が発現している組織の上皮細胞に感

染する傾向にある。COVID-19の患者の多くに症状が現れる気管

支や肺は、これら2つの受容体が発現している組織の主な例で

ある。➲ ACE2とTMPRSS2の遺伝子発現は、組織細胞の種類によ

って異なっており、それには個人差や性差もある。ACE2の発現

は、肺、心臓、小腸、腎臓、精巣、肝臓の、特に組織表面で上

皮を形成する上皮細胞であると報告されている。またGTEx(

Genotype-Tissue Expression)」と呼ばれる遺伝子発現の組織

的差異が記録されたデータセットによると、呼吸器系(肺)、

消化器系(結腸、小腸など)、循環器系(心臓、動脈など)、

泌尿器系(腎臓)、生殖器系(精巣、卵巣)を含む複数の組織

にわたり、ACE2が 中程度のレべルで広く発現する。肺、腎臓、

小腸、精巣などの組織で幅広く発現している。

ほかにどんな症状が

❶腸:下痢や嘔吐など(軽症) ➲ACE2とTMPRSS2の小腸での高

い遺伝子発現量から、COVID-19は消化器系(下痢など)の症状

を促すことが示唆されている。実際に武漢で実施された調査に

よると、比較的軽症で済んだ患者の多くが最初に感じた症状と

して「下痢」を挙げる。206人の軽症患者のうち 19.4%は下痢

が最初の症状で、全体の57%に消化器系の症状があった。それ

らは平均して4、5日続いた。また別の調査によると、新型コ

ロナウイルス感染症の患者 204人のうち、腹痛、下痢、嘔吐な

ど、18.6%の患者が消化器官に関する症状を経験。消化器症状

のあった患者では、症状のない患者に比べて肝酵素値が高く、

単球数が少なく、プロトロンビン時間(血液の凝固異常)が長

かったことが報告されている。

❷鼻:嗅覚・味覚異常(軽症):新型コロナウイルス感染症

の初期症状、特に40歳以下の人々には嗅覚異常と味覚異常が報

告された。韓国では30%、ドイツでは67%(3人中2人)とい

うかなりの割合の COVID-19患者が、嗅覚・味覚障害を報告し

ている。ポイントは、鼻詰まりの症状ではなくても、におい

や味覚が薄れたりまったく感じられなくなったりすることだ。

嗅覚・味覚異常の患者は男性よりも女性にやや多く、COVID-19

の症状自体も比較的軽症で済むことがわかっているカリフォル

ニア大学サンディエゴ校の調査によると、嗅覚や味覚の喪失の

多くは軽度ではなく、まったく感じられなくなる深刻なものだ

としている。しかし、回復率は高く、感染後2~4週間以内に

嗅覚と味覚が回復することが報告されている。カリフォルニア

大学サンディエゴ校の研究では新型コロナウイルスの陽性と診

断された人たちは、陰性と診断された人々よりも嗅覚・味覚異

常を報告する可能性が10倍以上だと発表している。このこと

から、嗅覚・味覚異常は新型コロナウイルスの陽性診断におい

て信頼性の高い予測因子であることが示唆されている。

においを脳に伝える嗅細胞には、ACE2とTMPRSS2遺伝子は発現

していない。このため嗅覚・味覚異常のメカニズムは、これま

では不明だった。しかし、新たな報告では、嗅細胞の周りにあ

る嗅覚上皮の支持細胞や幹細胞は、鼻呼吸器上皮の細胞と同様

に、これらの遺伝子の両方を発現していることがわかったこの

知見は新型コロナウイルスへの感染が嗅覚・味覚異常を引き起

こすメカニズムを示すものである

❸腎臓:腎障害(重症):腎臓はACE2とTMPRSS2の発現量が多

い。呼吸器系以外で新型コロナウイルスが腎臓などの臓器に直

接感染するかどうかは、いまのところ不明である。しかし、武

漢の病院で1月17日から3月3日までに入院していたCOVID-19の

患者85名のうち、23名(27.6%)の患者が急性腎不全を起こし

ていたことが報告されている。また、そのうち6名の死後の腎

臓組織を調べたところ、重度の急性尿細管壊死と感染を示すリ

ンパ球浸潤が認められた。さらに、腎臓内にはウイルス様粒子

が認められ、腎尿細管には核たんぱく質(NP)抗原が蓄積して

いたことが確認されたという。別の調査では、COVID-19の患者

にの多くに腎機能障害がみられ、そのうちごく一部に急性腎障

害が発生した。この研究からはCOVID-19の重症死亡患者と、蛋

白尿、血尿、血中尿素窒素、血清クレアチニン、尿酸、Dダイ

マーの上昇が有意に関連することが示される。このことから、

腎機能障害のマーカーは、院内死亡リスクと関連するため、患

者の腎機能のモニタリングは十分な注意が必要であることを示

唆する。

重症化する患者の特徴は

新型コロナウイルスの感染が広がるにつれ、高リスク者を特定

するためのマーカーの開発が急がれている。最初の震源地とな

った中国、そして、いまのところ世界で最も死亡率の高いイタ

リア(12.97%;ジョンズ・ホプキンズ大学調べ)で明らかに

なっている重症化の傾向は、①男性、②高齢者、③持病もち

(高血圧、心疾患、糖尿病、ぜんそくなど)だった。

❶若者を含む肥満の人たち:ところが、英国と米国での感染

が広まっていくうちに、比較的若い患者の重症化も報告される

ようになってきた。両国の医師たちによると、集中治療室(IC

U)に運ばれる患者はたいてい肥満の男性これまでの研究では、

肥満は糖尿病、高血圧、心疾患などの病気を併発しやすいこと

がわかっている。世界各国の肥満率を見ると、中国は6.2%、

イタリアは19.9%、英国は27.8%米国は36.2%となる。ちなみ

に日本の肥満率は4.3%である英国の大学の調べによると、73

%の(集中治療室に運ばれた)重症化患者は男性で、73.4%肥

満だったと。また一部報道によると「人工呼吸器を付けている

50歳未満の患者の90%肥満」だという。この性差とBMI(体格

指数)は特筆である。このウイルスは恐ろしいもので、若者、

特に肥満の若者を襲う可能性があります。太りすぎの人は本

当に注意する必要がありますと、フランスの免疫学者ジャン

=フランソワ・デルフラッシー教授は言う。肥満の問題がよ

く知られている米国が心配です。おそらく肥満のせいで最も

大きな問題を抱えることになるでしょうから反対に世界的な

傾向として、持病をもたない65歳以下の人々は、男女ともに

感染しても死亡リスクは非常に小さいことが報告されている。

❷男性:ACE2とTMPRSS2の遺伝子発現レヴェルと重症化の関

連についてイタリアで実施された調査では、イタリア人集団

においてACE2の発現量は、性別差や重症化と明確な関連はみ

られなかった。ところが男性ホルモンであるアンドロゲンの

受容体でもあるTMPRSS2の発現量とその遺伝子変異は、COVID

-19の重症化に寄与していたと発表されている。これは男性

に重症化患者が多い理由のひとつになる可能性がある。なお、

アンドロゲンは、男女ともに筋肉や骨、血管、脳、生殖器な

どに幅広く作用する。

❸子どもは症状が軽い:中国での報告と同じように、米国で

も18歳以下の子どもは新型コロナウイルス感染症において、

大人よりもはるかに軽症であることが報告されている。子ど

もたちの症状は軽いだけでなく、実際にCOVID-19であると診

断される可能性も低い2月12日から4月2日までの記録によると、

18歳未満の子どもたちは米国の人口の22パーセントを占める

にもかかわらず、COVID-19の患者はわずか1.7パーセント。

強調すべきは、この病気にかかっている子どもたちのなかに

は、無症状で非常に軽い症状のある子どもたちが大勢いると

いうこと、ニューヨーク州グローバルヘルスのエリック・ペ

ナ博士は、この年齢層の死亡リスクは高くないのは確か。そ

れを人々に知って欲しいと途話すが、子どもや若者でも重症

になるケースがないわけではない。その場合、ぜんそく、心

臓病、免疫力の低下(例えば、がん治療など)といった基礎

疾患のある患者がほとんどだという。基礎疾患のない健康な

子どもの重症化は、おそらくほかの子どもたちよりもウイル

スに対する過剰な炎症反応がかかわっている可能性がある。

そのような遺伝的素因をもちあわせているのかもしれないと、

ニューヨーク州コーエン医療センタのローリー・ルービン博

士がこう推測している。実際、サイトカインストームとして

知られる危険な免疫過剰反応が、かつて多くのSARS患者の死

を引き起こした。これは若いCOVID-19患者の死亡例にも関与

していると推測する。

免疫システムの暴走「サイトカインストーム」なぜ起きる

この現象はブログでも掲載しているので重複するの簡潔にす

る。COVID-19の発症から治癒には、奇妙なパターンがある。

➲まず患者は最初の1週間ほど、かぜの症状、ひどい人なら

インフルエンザのような症状を経験➲大凡7日目に、これ

らの患者は少しだけ症状がマシになったと感じる➲軽症と

重症化の明暗が分かれるのが7~10日目である。軽症の患者

はそのまま快方に向かうが➲重症化する患者は少しだけ気

分がよくなったあと、突然悪化するサイトカインストームが

起きる。サイトカインとは、わたしたちの免疫システムが病

原体と戦う際に放出されるたんぱく質のことで、細胞が病原

体から攻撃を受けるとサイトカインシグナルを出して免疫細

胞を呼び出す。ところが、このサイトカインはときに1カ所

で過剰に活性化され、制御できないレヴェルのサイトカイン

が嵐のように放出されることを「サイトカインストーム」と

呼ぶ。COVID-19の重症化は、ウイルス自身が原因というわけ

ではない。自己免疫によるサイトカインストームが肺をはじ

めとした複数の臓器で炎症を引き起こし、患者自身を死に至

らしめると考えられている。免疫システムの暴走や、酸素不

足と広範囲に及ぶ炎症は、腎臓、肝臓、心臓、脳、その他の

臓器にもダメージを与えるのだいまのところ、COVID-19は重

症化する可能性がSARSよりも低いが、重症化の過程はよく似

ているという。このため持病のない健康な若者が、急性呼吸

窮迫症候群(ARDS)で亡くなる理由は、自身の免疫攻撃によ

るサイトカインストームの結果で生じることが多い。

重症化を経験した患者の予後はどうなる

新型コロナウイルスは、まったく新しい病原体であることか

ら、免疫をもつ人がほぼゼロ。このためこのウイルスは災害

のように、地球上の人間すべてに等しく感染するが、新型コ

ロナウイルス感染症による重症化や死亡者には、ここでまと

められたような偏りがあることが明らかになる。いまだに不

明な点は、重症化によってダメージを受けた臓器はいずれ完

全に回復するのか、という点。若くて健康だった人々も、重

度の肺炎に加えてほかの臓器の炎症を経験したあとには、何

らかの障害が残らないとも限らない例えば、軽症でも肺をは

じめとした臓器に何らかの炎症があったアスリートたちは、

100パーセントの持久力や筋力を取り戻すことができるのだろ

うか。肺炎で入院した人は、退院後の1年間は、同年齢の対

照群と比べて約4倍の心臓病リスクがあり、その後の9年間

はそれぞれ約1.5倍のリスクがあるとの研究もある。COVID

-19は、こういった問題の大幅な増加を促す可能性もある。

(出典:新型コロナウイルスは、いかに感染し、そして重症

化するのか? そのメカニズムが研究で明らかになってきた、

WIRED.jp、2020.04.19)

✔ これまでの、かぜやインフルエンザと同じ浸潤し感染さ

せ致命的な体内の各部位(脳への直接的な炎症事例は"関門”

の関係か報告はないようだが)に炎症禍を引き起こし、また、

熱・水耐性をもち、高速蔓延させる非常にやっかいな「全方

位対応型ウイルス?」という疫学像を見せており 「時系列的

突然変異能力」も高いのではないかと思わせる。つまり、一

刻も早く”終息”させなければ、ワクチン開発時差が決定的

となるのではと危惧される(集団治癒閾値があり突然の終息

もあるかもしれないが)。それにしても、相次ぐ芸能人の罹

患及び訃報は心に刺さる。ワクチ開発には時間がかかり過ぎ

る。なんとか抵抗力を急激に降下させないサプリメントはな

いかと妄想してみるが、残念、時間切れ!

この項つづく![]()

![]()

10 郷 党 きょうとう

------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔

子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、

とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、

これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで

きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな

く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。

------------------------------------------------------------

9 主君の祭祀に参列して頂戴した犠牲の肉は、その日のうちに食

べ、宵越しにしなかった。また自家の祭祀に用いた肉も、三日以内

に片づけ、三日を越すと口にしなかった。

祭於公不宿肉、祭肉不出三日、出三日不食之矣、食不語、寢不言、

雖疏食菜羮瓜、祭必齊如也。

He should eat meat which was given by his lord at the rites

by the end of the day.He should not offer meat over three

days at the rites of his family. If over three days passed,

do not eat the meat. He should not talk when he eats and when

he sleeps. He must behave respectfully at the rites even if

he offered coarse food. 2019.12.18

2019.12.18

〇今週の注目ポイント

①予測エリアの圏外でしたが12月12日に宗谷地方北部を震源とする

地震(M4.2、震度5弱)が起きました。 震源の深さが7kmと浅かった

ためにマグニチュードが小さいにも関わらず最大震度は5弱。

揺れた範囲は限定的。8月7日発行の「MEGA地震予測」では宗谷地方

の「中頓別」に6cm以上の大きな週間高さ変動があり、要注意を呼

び掛けました。 異常が出てから実際の地震が起きるまで3か月以

上かかる場合がある。現在、時間的精度を高めるために、新しい予

測方法を開発中。

②4cm以上の週間高さ変動は北海道、秋田県および栃木県に各1点

で合計3点ありました。秋田県は先週に続いて高さ変動があるので

警戒を怠らないように。

③隆起・沈降は全国的に隆起と沈降が相半ばしているが地域により

隆起または沈降が優勢な箇所がある。

④水平変動は先々週同様全国的に静穏。南西諸島はやや活発。

〇要警戒

(震度5以上の地震が発生する可能性が非常に高い)

東北地方・北関東

関東地方周辺

九州南部

〇要注意

(震度5以上の地震が発生する可能性が高い)

北海道釧路・根室周辺

北海道道南・えりも・青森県周辺

北信越地方・岐阜県

南海・東南海地方

九州北部

南西諸島

〇要注視

(震度5以上の地震が発生する可能性がある)

鳥取県・島根県周辺

人口減少時代のまちづくり㊵

第22章 文化 何がおこっているのか

第89節 価値観の多様化の現況は

【要点】

①家族のあリ方は、伝統的な家族規範から抜け出し個人の価値観や

主体的選択にゆだねられつつある。日本では、インターネット利用

者が急増。

②今後の生活の力点を、レジャー・余暇生活に置く人の割合が最も

高い。

③個人や家庭、地域共同体を犠牲にしない範囲で、多様性の共生が

可能な地域社会を求めている。

1 価値観の多様化を取りまく社会潮流

現在から将来にわたって社会や生活者へ影響を及ぼしそうな様々な

事象が生じています。①高度成長期の経済社会システムの崩壊によ

る不安定雇用の増大や失業リスク。②グローバル化の進展による外

国人労働者の流人。③格差社会の進展による豊かな中間居の減少と

下流刑の増大。④少子化、高齢化による世代回格差の増大。⑤情報

化社会の進展による、個人が同時につながる社会が実現するなど、

今後、価値観・ライフスタイルの多様化が更に、進むと考えられる。

2 価値観の多様化により複雑化する社会問題

価値観・ライフスタイルの変化の可能性には、「健康」、「経済力」、

「コミュニティ・人間関係」、「セキュリティ」という、リスク要

因と本人の価値観の影響が大きくかかわる。

「本人の価値観」として、経済条件や人間関係の問題、多様なライ

フスタイルが可能になることから、本人の価値観・願望に合った生

活ができるか否かの岐路が見えてきます。また、自己実現に積極的

な人も現れる一方、人生の目標に自信がもてなくなり、理想と現実

のギャップに悩み、自己実現に不安を持つ人が増えていく。

「リスク意識・リスク対応」として、自分や家族の経済的リスク、

健康リスク、人間関係やコミュニティ、ソーシャルセキュリティに

関するリスクなど、様々なリスクの出現を考慮せざるを得なくなり、

そうした事態への対応力が問われる社会になっていく。

3 多様な価値観が共有される社会

生活者の価値観は多様化し、細分化の方向に向かっています。一方

で、多様な価値観・意見に対して人々が必ずしも寛容になっている

わけでない。それは、価値観が細分化し、対面によるコミュニケー

ション能力が低下したことで、お互いへの気遣い、人付き合いを望

む気持ち、自分とは違う相手の理解が薄れてきていることが要因。

多様化する価値観の共有について家庭やコミュニティ、組織などで

問われている。①家族機能の変化により、世代分離、晩婚化、非婚

化、離婚率の上昇等、家族のあり方は、伝統的な家族規範から抜け

出し個人の価値観や士体的選択にゆだねられつつある。②「国民生

活に関する調査」によれば、今後、レジャー・余暇生活に重点を置

いた暮らし方の割合が最も高く、生活の多様化傾向が生じている。

③コミュニティにおいて、ライフスタイルの違い、就業意識や価値

観の違いを認めつつ、個人や家庭、地域共同体を犠牲にしない範囲

で、多様性の共生が可能な地域社会が求められている。④企業組織

において、価値観は企業風土や従業員の具体的行動に影響を与え、

結果として企業の存続にも影響する。

多様な価値観を認め合う社会をつくるには、年齢や性別、立場や肩

書、国籍や歴史・文化を越えて一人一人に個性があり、価値観があ

り、一人一人が違うことを心から理解し、排除するのではなく、必

ず持っている能力を活かせる社会を築くことにある。

キーワード 自分の道の追求/孤独感/アイデンティティー

第90節 日本本の文化政策は諸外国と比べてどうか

【要点】

①アメリカは民間主導で税制優遇措置を中心に政策を推進。

②フランスは政府が国家予算の1%を文化政策に充当。

③日本は国力やGDPに比較して文化政策予算が少ない。

1 わが国の文化政策の経緯

第二次大戦後、日本は平和で文化的な国家の建設をスローガンに掲

げたが、実際は経済的な発展に邁進してきた。

文化事業だけでなく、日常の事務事業の中に文化的な要素を組み込

むことを目的に、「文化のための1%システム」というハード面に

おいて推進が図られきした。

89年2月に、企業メセナ協議会が発足。経団連による文化の「1

%クラブ」が創設されました。同年3月には、国が出資金5百億円、

民間からの寄付金百億円を併せて「芸術文化振興基金」が創設され

た。91年のバブル経済の崩壊により、文化行政の見直し気運が広

がり、当時、企業協賛による多くに文化事業が中止や延期の事態に

陥りました。財政逼迫により、新たしい公共の観点から、公共施設

を民間のノウハウと技術を活用して運営し、住民サービスの向上や

経費縮減を目指す「指定管理者制度」などの導入を契機に、効率的

な運営の試みが進めた。それ以降、自治体の文化予算の縮小傾向が

続いている。

2 文化行政の問題

01年に成立した「文化芸術振興基本法」に基づき、必要性が叫ば

れた。76年に兵庫県、神奈川県の両知事から「文化アセスメント

」いう造語が提案され、文化行政は個別の11年に決定された「文

化芸術振興に関する基本的な方針」に沿って、我が国の文化芸術振

興が進められています。その中で、文化芸術を「成熟化社会におけ

る成長の源泉」として位置づけられ、国家戦略として「文化芸術立

国」の実現にむけた方向性が示された。

文化新興を目的とする文化庁予算は、例年、約1000億円、程度

(国の一般会計予算の約0・1%程度)で推移している。文化予算

と寄付額を諸外国と比較してみると、国によって文化政策に関する

仕組みや政策が異なる。アメリカのように民間主導で、多額のNP

O法人の活動や寄付(20兆4000億円)に対する税制優遇措置

を中心に政策を推進していく国もあれば、フランスでは政府が国家

予算の1%(4474億円)を文化政策に充当する国もある。日本

は国力やGDPに比較して文化政策予算が少ない状況だと表されて

いる。

3 今後の文化行政のあリ方

今後の文化行政の方向として、①国の文化政策に係わる省庁間の様

々な政策分野での連携と効果的な施策の推進。②自治体の1700

を超えるホールや劇場の活用策や地域活性化につなげていく政策の

推進。③劇場やホールの在り方、運営に係わる人材育成や地域連携。

④文化芸術振興に関する寄付へのインセンティブや文化支援を行い

やすくする制度づくりなどが求められている。

一方、メセナ活動も多様化し、資金援助以外に、企画・運営支援、

マンパワーの提供、場所の提供、製品・サービスに提供など、文化

施策の担い手として重要な役割を担っている。近年、文化政策の担

い手としての存在感が増している。

キーワード 芸術文化活動助成/メセナ活動/芸術文化立国

今回で諸課題に沿った考察と指針模索がおわり、それらを総合した

模索と指針を考える。この本の「前書き」によれば、91年のバブ

ル経済崩壊(=安定成長時代終焉)➲「失われた20年」と呼ばれ

る長い不況の時代➲リーマンショック/東日本大震災により日本社

会・経済への大きなダメージを負い➲経済のグローバル化の進展と

経済低迷(製造業を中心に、日本各地で産業空洞化)➲正社員の割

合を減らし非正規を採用➲所得格差/セーフティネット問題が惹起

する。

05年、厚生労働省が統計上初めて「人口の自然減」を体験➲「人

口減少時代」に突人すると同時に高齢者の絶対数が増加する「少子

高齢化」が急激進展し、それまでの「高経済成長」=「社会問題解

決」との思想(成長➲豊かさ)の破綻➲制度破綻=格差拡大(これ

は世界規模)。-方、①多様化する家族形態の変化、②婚姻に関す

る変化(=伝統的な家族規範➲個人の主体的な選択に依存(=恣意

的自由の拡大)。①出産・養育の機能、②親の扶養・介護の機能の

低下を招く。見方をかえれば、日本は『最先端社会問題立国』の位

置についており、これらの諸問題を丁寧に対処し問題解消すること

で人々が安心して幸せに暮すことができる社会を築くことに繋がり、

とりをなおさず、後進諸国の良き模範社会形成に資する栄誉を獲得

できる----本書では、これから起こりうる事象を、共通認識として

捉え、論点を導く「22の指標」を設定=①人口変動、②人口移動、

③子ども、④結婚、⑤高齢者、⑥貧困、⑦孤立化、⑧介護、⑨教育、

⑩共同体、⑪社会インフラ、⑫財政破綻、⑬空き家問題、⑭マンシ

ョン問題、⑮土地問題、⑯限界集落、⑰制度・政策、⑱人手不足、

⑲ビジネス、⑳ボランティア、㉑メディア、㉒文化を掲げ、具体的

な事象の設定、オープンデータで分析、「現状・将来」「問題・課

題」「対策・方向性」を検討し、人口減少時代の「90論点」と、

論点を読み解く「ポイント」「キーワード」を明らかにする----と

提案し、わたしたちに「行動」を促している。ここは、一丁頑張る

しかないか!

この項了

【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld# 】

①ワラシナ,パツティ(アメリカ)WARASHINA,Patti;アメリカン・ビ

ューティー・ローズ American Beauty Rose

②コトラー,八ワード(ァメリカ)KOTTLER,Howard:身振り手振りで

Messages Gestures

③アーンツ,マイケル(アメリカ);ARNTZ,Michael

春のオブジェクト Spring Time Objed

④バセラ,ラルフ(アメリカ)BACERRA,Ralph;オレンジ色のドーム

Orange Dome

![]()

【ポストエネルギー革命序論117】

❏ 最新二次電池特許技術:電極製造技術

①特開2019-212637 全固体二次電池用電極活物質、及びその製造方

法、並びに全固体二次電池 太平洋セメント株式会社

【概要】

現在市販されているリチウムイオン二次電池等の二次電池は、電解

液に可燃性の有機溶媒が使用されているため、短絡防止のための構

造や、短絡が生じた場合の温度上昇を抑える安全装置が必要となる。

これに対し、Li7La3Zr2O12などの酸化物系の固体電解質や、

75Li2S・25P2S5などの硫化物系の固体電解質を備えた全

固体リチウムイオン二次電池は、エネルギー密度の高さと共に、可

燃物を用いないことから安全装置の簡素化を図ることができ、製造

コストや生産性にも優れるリチウムイオン二次電池として期待され

る。全固体リチウムイオン二次電池は、アルミ箔等の正極集電体、

正極活物質、固体電解質、負極活物質、及び銅箔等の負極集電体と

いった、構成材料のすべてが固体物質で構成されている。上記全固

体リチウムイオン二次電池の製造では、一般的に、これらの構成材

料を積層してプレスする工程が含まれるが、これは、固体材料間の

固-固界面の接触を改良して界面抵抗を低減し、得られるリチウム

イオン二次電池の性能を向上させる。また、非特許文献----稲田亮

史外;第58回電池討論会講演要旨集、1C07、20171----

には、175℃で5時間の加熱処理を行うことによって、固体電解

質Li7-xLa3Zr2-xTaxO12(LLZT)と金属リチウム

からなる負極材料とが良好な接合界面を形成し、界面抵抗が効果的

に低減できることが開示されているが、プレスして製造された全固

体リチウムイオン二次電池等では、充放電によって繰り返される電

極活物質の膨張、収縮や、使用中の振動等によって、二次電池内の

材料の積層構造の破壊が生じ、正極活物質と負極活物質とが接触し

て電池が内部短絡する恐れがある。また、非特許文献1の方法では、

金属リチウム以外の電極活物質への適用が困難という問題がある。

上記課題を解決方法検討し、下図1のごとく、平均繊維径が50n

m以下のセルロースナノファイバー由来の炭素鎖に複数の固体電解

質ナノ粒子(a)が線状に担持してなる固体電解質ナノ粒子集合体

(b)が、電極活物質粒子(A)の表面に担持されてなる、全固体

二次電池用電極活物質から構成される継続的な二次電池の使用にお

いても固体電解質との界面抵抗が有効に低減される、全固体二次電

池用電極活物質、及びその製造方法、並びに全固体二次電池を提供

する。 図1

図1

【特許請求範囲】

①平均繊維径が50nm以下のセルロースナノファイバー由来の炭

素鎖に複数の固体電解質ナノ粒子(a)が線状に担持してなる固体

電解質ナノ粒子集合体(b)が、電極活物質粒子(A)の表面に担

持されてなる、全固体二次電池用電極活物質。

②平均繊維径が50nm以下のセルロースナノファイバーに誘導さ

れて固体電解質ナノ粒子(a)が線状に連続して配列した固体電解

質ナノ粒子列(c)が、電極活物質粒子(A)の表面に担持されて

なる、全固体二次電池用電極活物質。

③前記電極活物質粒子(A)の平均二次粒子径が、50nm~50

μmである、請求項1又は2に記載の全固体二次電池用電極活物質。

④ 前記固体電解質ナノ粒子(a)の平均粒子径が、0.5nm~1

00nmである請求項1~3のいずれかに記載の全固体二次電池用

電極活物質。

⑤ 前記電極活物質粒子(A)と、前記固体電解質ナノ粒子集合体

b)前記固体電解質ナノ粒子列(c)又はその両方を含む場合には

その合計量、との質量割合が、99.9:0.1~70:30であ

る請求項1~4のいずれかに記載の全固体二次電池用電極活物質。

⑥前記電極活物質粒子(A)が、LiNi1-x-yCoxMnyO2、

LiNi1-x-yCoxAlyO2、LiMPO4(M=Ni、Co、

Fe、Mn)、Li2MSiO4(M=Ni、Co、Fe、Mn)、

SiOx、及びLi4Ti5O12からなる群のうち少なくとも1種

以上を含む、請求項1~5のいずれかに記載の全固体二次電池用電

極活物質。

⑦前記固体電解質ナノ粒子(a)が、Li3PO4‐Li4SiO4、

Li7-xLa3Zr2-xTaxO12、La0.51Li0.34TiO

2.94、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3、Li7La3Zr2

O12、及び50Li4SiO4・50Li3BO3からなる群のうち

少なくとも1種以上を含む、請求項1~6のいずれかに記載の全固

体二次電池用電極活物質。

⑧前記線状が、直線状、又は略直線状である、請求項1~7のいず

れかに記載の全固体二次電池用電極活物質。

⑨全固体リチウムイオン二次電池用である、請求項1~8のいずれ

かに記載の全固体二次電池用電極活物質。

⑩請求項1~9のいずれかに記載の全固体二次電池用電極活物質を

備える、全固体二次電池。

⑪ 前記二次電池が、全固体リチウムイオン二次電池である、請求項

10に記載の全固体二次電池。

尚、表1から明らかなように、実施例1の、粒子表面に固体電解質

ナノ粒子が担持された正極活物質を使用した全固体リチウムイオン

二次電池用正極活物質粒子による全固体リチウムイオン二次電池は、

比較例1の、固体電解質ナノ粒子を担持していない一般的な正極活

物質を使用した全固体リチウムイオン二次電池用正極活物質粒子に

よる全固体リチウムイオン二次電池と比べ、放電容量が非常に大き

くなっていることがわかるデータを添付している。

❏ 二硫化タングステンで有機太陽電池の効率17%

サウジアラビアのキングアブドラ科学技術大学研究グループは、数

原子の厚さの二硫化タングステンフレークを使用した高性能の有機

太陽電池セルを開発したことを公表。ただし、デバイスの安定性は

未評価。

(HTL)としての液体剥離2次元遷移金属二硫化物(TMD)の適用が

報告されている。数層の二硫化タングステンまたはニ硫化モリブデ

ン懸濁液を透明なインジウムスズ酸化物(ITO) 電極に直接溶体化

処理すると、さらなる処理する必要なく仕事関数が変化することを

示唆。二硫化タングステンを含むHTLは、モリブデンよりもITOで高

い均一性を示し、優れた電力変換効率(PCE)、改善された曲線因

子(FF)、強化された短絡電流(JSC)、 およびより低い直列抵抗

を持つ太陽電池を一貫して作製するポリ(3,4‐エチレンジオキシ

チオフェン):ポリ(スチレンスルホネート)および二硫化モリブ

デンベース基づくデバイス HTLとして二硫化タングステンを使用し

た3成分バルクヘテロ接合 PBDB-T-2F:Y6:PC71BMベースセルは、

17%の最高PCE、78%のFF、0.84Vの開回路電圧、26mAcm-2

短絡電流の光学特性とキャリア再結合特性を確認、フォトニック構

造と二分子組換え損失の減少の組み合わせに起因する可能性が高い

ことが示された。達成されたPCEは、 2次元電荷輸送中間層で構成

した有機太陽電池での報告中で最も高効率の廉価な有機太陽光発電

用な HTLとしてのTMDの可能性を示す。

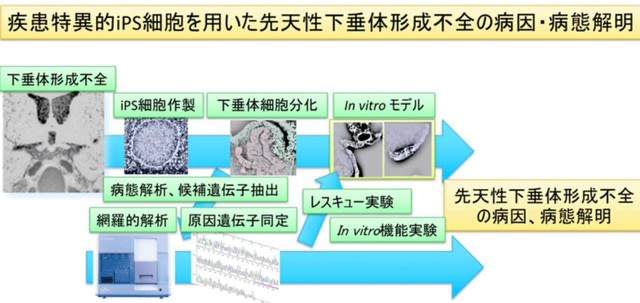

世界初!ヒトiPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製

12月17日、神戸大学らの研究グループは、胞を使い、脳の一部

「下垂体」ができない患者の病気の状態を試験管内で再現すること

に成功したことを公表。病気の原因遺伝子のひとつがわかったほか、

ほかの下垂体の病気の原因解明や治療法の開発に役立つ可能性があ

る。

【要点】

①世界で初めてヒトiPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製に成功。

②先天性下垂体形成不全※2の患者から疾患iPS細胞を作成し、下垂

体に分化させたところ、患者の病気を試験管内で再現。

③本疾患の原因遺伝子を同定し、この疾患モデルを用いて解析し、

隣接する視床下部からの増殖因子FGF10の欠損がその原因であるこ

とを解明する。

④他の下垂体疾患への応用と創薬、新たな治療法の開発が期待される。

下垂体機能低下症の原因として先天性に下垂体形成不全を持つ患者

はまれではなく、生涯のホルモン補充療法が必要です。また、その

ような疾患の原因や発症メカニズムの多くは現在も不明です。近年

iPS 細胞から様々な組織への分化誘導法が開発され、再生医療、疾

患モデル作製、創薬に応用されている。試験管内における下垂体/

視床下部への分化誘導法が開発されたが、下垂体疾患への応用はな

かった。これまでノックアウトマウスなどの動物モデルはあったが、

ヒトとは表現型が異なることがあり、ヒトの良いモデルがないこと

がヒトにおける発症メカニズムの解明を妨げてきた。今回、数年前

より iPS細胞を用いた下垂体疾患モデル作製とそれを用いた病因・

病態解明に挑んできた (上図1)。

図2

図2先天性下垂体形成不全により出生後まもなくから下垂体ホルモン補

充治療を行ってきた患者の血液から iPS細胞を作製し、試験管内で

下垂体組織に分化する能力を解析したところ、正常の iPS細胞では

ホルモン産生細胞まで分化できるのに対して、先天性下垂体形成不

全を持つ患者由来のiPS細胞はホルモン産生細胞に分化できなかっ

た。その分化過程を詳細に調べた結果、下垂体分化に必要な転写因

子LHX3が発現していませんでした (図2)。またこの患者の遺伝子

をエクソーム解析で調べたところ、OTX2遺伝子に変異が同定され、

これが原因の可能性が高いと考えられた。実際にこの患者由来の

iPS細胞におけるOTX2 遺伝子変異を修復したところ、正常な分化が

回復したことから、本変異が原因であることを証明ができた。

下垂体は隣接した脳の一部である視床下部との相互作用によって分

化、維持。本実験モデルには試験管内で下垂体と視床下部を同時に

作ることができるという長所がある。それを利用し、原因が視床下

部にあるのか、下垂体にあるのかを、正常な iPS細胞と本研究にお

ける患者由来の iPS細胞のキメラ作製によって解析し、視床下部が

原因であることを突き止めた。さらに視床下部の増殖因子を詳細に

調べ、視床下部から分泌される FGF10が下垂体におけるLHX3の発現

に重要であることを見出しました。また、試験管内に FGF10を添加

することによって表現型が正常なものへと回復したことからも FGF

10の欠乏が原因であることが示された。 図3

図3

これらのことから、OTX2遺伝子変異によって視床下部における FGF

10が低下し、その結果、下垂体の前駆体である口腔外胚葉における

LHX3発現が低下しアポトーシスによる細胞死が起こることで、下垂

体形成不全が発症するメカニズムが新たに明らかにした (図3)。

これらの詳細な発症メカニズムの解明は動物モデルでは困難であり、

今回、ヒト iPS細胞の下垂体疾患モデルを用いることによって初め

て明らかになる。

●今夜の寸評:紅あずまに参った。

毎週火曜日に移動販売の「鳴門金時のパン」は欠かさず買っていた

だいているが、飽きがこないのはサツマイモがすばらしいからだ(

徳島の大和社長から10年前旅行で経営する会社に立ち寄り頂いた

のが始まりで彼女も大のファンである。数年前に紅あずまを食べて

みたと思っていたが、この間、彼女が御菓子としてこれを紹介、な

ので口にしてその美味さに驚き、よくぞここまで改良できるのかと

落涙せんばかりの感激を味わう(これって大袈裟過ぎる?)。

Canon in D - Pachelbel (Cello-Guitar Duo) ![]()

![]()

10 郷 党 きょうとう

------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔

子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、

とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、

これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで

きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな

く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。

------------------------------------------------------------

7 潔斎するときは、麻布でつくられた浴衣を用いた。食事も平常

とは違ったものをとり、居場所も 平常の居場所とは変えた。

齊必有明衣布也、斎必變食、居必遷坐。

When a gentleman performs his ablutions, he should wear clean

hemp clothes, and should change his diet and dwelling.

冬晴れやひこにゃん元気にお餅つき Dec. 16, 2016

Dec. 16, 2016

人口減少時代のまちづくり㊲

第20章 ボランティア 何がおこっているのか

第84節 ボランティ活動の実態は

【要点】

①ボランティアの人数は、東日本大震災のあった11年と12年に

850万人を超えたの を除いて、700万人台で推移している。

②20歳台から50歳台までの現役世代が減り、それ以上の年代増え

ている。

③ボランティア活動の種類別行動者率の上位は1位がまちづくりの

ための活動。

1 ボランティアは20年で1・5倍になリ700万人

日本でも、ボランティアの存在が注目されるようになってきた。全

国の社会福祉協議会で把握しているボランティアの人数は、阪神淡

路大震災があった95年に500万人を超え、00年以降は、東日

本大震災のあった11年と次の12年に850万人を超えたのを除

いて、700万人台で推移。ここ20年でほぼ1・5倍と増加だが、

ここ10年では殆ど増えていない。「社会生活基本調査」の於ける

ボランティア活動率(過去1年回にボランティア活動を行った者の

15識以上の人目における比率)の推移では、11年には女性は上

昇したが、男性は低下、16年には男性が上昇したが女性は低下し

た。16年は、女性が26・8%、男性が25%の活動参加率。こ

れらの調査における「ボランティア活動」とは、報酬を目的とせず

(交通費などの実費程度の金品の支払いは報酬と見なさない)、自

分の労力や技術、時間を提供して地域社会や個人、団体の福祉増進

のために行う活動を指している。

2 当初の生活支援活動中心から、災害時要援護者支援を始め活動

の内容と担い手は広がってきた

93年には、厚生省告示で、ボランティア等の福祉活動を、①活動

の自主性、自発性及び創造性が最大限に尊重されなくてはならない、

②支援策が国民の自己実現や社会参加への意欲に沿い、これらに寄

与するよう行われなければならない、③公的サービスでは対応し難

い福祉需要について柔軟 かつ多様なサービスを提供することが期待

される、としている。当初、「交流≒話し相手≒配役・会食サービ

ス水界出・移送サービス」といった生活支援活動が中心だったが、

その後、災害時要援護者支援などの新しい取り組みや、多様な形態

の非営利活動の活発化により、ボ ランティア 活動の内容と担い手

は広がってき

3 団塊の世代の次を担う人達が重要になる

ボランティア活動の実態(「ボランティア活動」の行動者率(16

年社会生活基本調査))を見ると、活動の担い手は未成年者で4分

の1に達しているが、20歳台後半にかけて漸減、それ以降増加し

て40代がピークとなり、75歳以上で大きく落ちている。64歳

まで漸減した行効率が、65~69歳台で再び上昇しているのは、

団塊の世代のリタイヤ後の参入として期待されます。一方で、11

年と比較した16年行前者調査では、40代から50歳代までの現

役世代が減り、それ以上の年代では高くなっている。ボランティア

活動の種類別行前者率の上位は1位がまちづくりのための活動(1

1・3%)2位が子供を対象とした活動(8・4%)3位が安全な

生活のための活動(5・O%)4位が自然や環境を守るための活動

(4・0%)。災害に関係した活動は、大災害があった年に相対的

に大きくなるが、ボランティア活動全休は、日常生活に密着した地

道な持続的な活動で構成されていると言える。

キーワード 福祉活動だけではない活動/担い手の継承/持続的な

活動

第85節 五輪ボランティアは有償か無償か

【要点】

①活動補助として1日1000円カードが支給される。

②リオデジャネイロ五輪ではリオデジャネイロ市が有償で雇用した。

③ロンドン五輪では、制服と当日の食事代が支給されたが無給。

1 東京五輪では11万人の五輪ボランティアが必要

東京五輪の大会ボランティアの募集が始まった(18年9月26日)。

11万人のボランティアが必要とされている。大会ボランティア(

組織委員会)が8万人、都市ボランティア(東京都)が3万人必要

とされている。16年のリオデジャネイロが5万人であったのに対

して、破格の多さとなっている。ボランティアの種別は、①指定な

し(どんな活動でもいいのでボランティアとして参加したい)、②

案内(競技会場内、それ以外の空港やホテルなどでの大会関係者の

各種サポート)、③競技(競技会場や練習会場内での競技運営等の

サポート)、④移動サポート(運転等)、⑤アテンド(海外要人・

選手などに対する外国語でのコミュニケーションのサポート)、⑥

競技会場・選手村・車両運行等の運営サポート、⑦ヘルスケア運営

サポート(けが人のサポートやドーピング検査などのサポート)、

⑧テクノロジー(通信機器等の貸し出しや改修等のサポート)、⑨

メディア(国内外のメディアが円滑に取材できるための様々なサポ

ート)、⑩式典(表形式で関係者の案内やメダル・記念品等の運搬)。

募集のキャッチコピーは「青春のど真ん中」。活動補助として、1

口1000円カードが支給されます。応募期間は12月8日までで、

19年になったら、チームワークを高めるためのオリエンテーショ

ン、基礎知識を学ぶ共通研修、役割別・配置場所別の研修(リーダ

ー候補はリーダー研修)を受ける。

2 ボランティアは有償か無償かが議論されている

五輪ボランティアの有り方について、様々な意見が出ている。大会

ボランティアは1日8時間程度で10日以上、都市ボランティアは

1日5時間程度で5日以上活動できることが基本条件になっている。

これに対して、時給換算すると125円の「ブラックボランティア

」ではないかという意見や、五輪ボランティアで大事なのは「無償

とか有償ではない」と言う意見などが、飛び交っていう。16年の

リオデジャネイロ五輪では日本の都市ボランティアに当る「シティ

ホスト」はリオデジャネイロ市が有償で雇用しており、18年の冬

季平昌五輪では交通費が支給され宿泊施設も用意されたのに対して、

今回の東京五輪では、日当や宿泊費や施設の支援も無いのが問題視

されている。一方、12年のロンドン五輪では、「ゲームメイカー

(ボランティアをこのように名付けた)」は制服と当日の食事代が

支給されましたが無給だった。

3 五輪は、これまであまり社会的に浸透していなかった日本のボ

ランティアの有り方に一石を投じそう

ロンドン五輪では、必要人員7万人に対して3倍以上の24万人が

応募したと言われています。イギリスでは、スポーツ分野のボラン

ティア活動を奨励する組織「スポーツ・イングランド」と言う組織

があり、ボランティアは労働者(運営者側と雇用関係がある)では

なく、ほかの人の恩恵の為に、無給で活動を行う人とされている。

ロンドン五輪では、全人口の15%にたる約670万人がボランテ

ィア活動をしたことがあるという、日常生活の隅々にまで、ボラン

ティア活動が浸透しているイングランドだからという見方もある。

日本では、今後も、ボランティアは有償か無償かと言うことを通じ

て、ボランティア活動をどのように受け止めるかという議論がしば

らく続きそうである。

キーワード ボランティアの時給換算/五輪ボランティアは労働

ではない

第21章 メディア 何がおこっているのか

第86節 メディアの進化の影響は

【要点】

①情報の伝達方法が変わることが、人間の感性やライフスタイル、

社会の仕組みなども変えてゆく。

②インターネットがテレビに代わる主要メディアになりつつある。

③情報の信頼度は、インターネットに対し、新聞、テレビが上回っ

ている。

1 メディアは情報の伝達を行う中間体

メディアは、英語で「情報の伝達を行う媒体」を意味している。従

って、フロッピーデスクやCD、ROMなどデータが書きこまれて

いる「記憶媒体」も指しますが、一般的には「中間的(meduim)存

在」と言う意味で使われている。情報の伝達を紙面によって行う新

聞や雑誌、電波によるテレビやラジオ、通信によるインターネット

等がこれにあたり、中でも大量の情報を多くの人に伝達するものを

マスメディアと呼んでいる。従って、メディアは基本的には技術的

に進化してきた物理的な存在だが、書物と印刷技術、電波とラジオ・

テレビ、通信技術とインターネットなどは、単に媒体が変化しただ

けではなく、情報の伝達方法が変わることが、人間の感性や、ライ

フスタイル、社会の仕組みなども変えて行く大きな影響力を持つこ

とが、論じられている。

2 メデイアの進化の人間の感覚や社会に対する影響

かって、カナダ出身のハーバート・マーシャル・マクルーハンは、

新しいメディアのテクノロジーの登場は、人間の感覚を変化させ、

社会を変化させると説いた。メディアそれ自体がある種のメッセー

ジ(情報、命令等)を既に含んでいる「メディアはメッセージであ

る」と主張。彼の主張に対して、実証的な検討なしの思い付きだと

いうような批判もされたが、日本では、竹村健一氏による60年代

後半の紹介でブームとなり、更に80年代のニューメディアブーム

(当時の電電公社により、ビデオテックス、文字放送、マイコン、

ファクシミリなどの新媒体を普及させることを推進)で再び取り上

げられ、90年代から00年代にかけては、インターネットの広が

りに伴った第3のブームがある。現在、日本では、ネットによる交

流の利便性と弊害、ビックデータという新しい資源の取り扱いなど、

既に起こり始めた、人間の感性や社会の仕組みの変化に対する楽観・

悲観論をあわせて、大きな関心を呼んでいる。

3 通信情報メディアの情報への信頼度

現在、日本では、紙媒体、電波媒体、通信媒体が併存し、通信技術

の進化に支えられた多様な媒体が次々と生まれている。公的な調査

(総務省情報通信政策研究所:平成29年情報通信メディアの利用時

間と情報行動に間する調査報告書平成30年7月)によると、①主

なメディアのなかではテレビ(リアルタイム)の平均利用時間が最

も長く、平日195・4分、休日214分だが、減少傾向にある、

②インターネットの平均利用時間がこれに続き、平日100・4分、

休日123分であり共に伸びている、③テレビを見る人は88・8

%に対してインターネット利用者は78・0%となり、殆ど変らな

くなったなどインターネットがテレビに代わる主要メディアになり

つつある。インターネットの利用は、メールが最も多く、次いでソ

ーシャルメディアが殆ど同じ時間ですが、動画投稿やオンライング

ーム・ソシャルゲームの利用時間も追っている。ソーシャルメディ

アの利用者の比率は若年層のみならず全ての年代で増加しており、

高い年齢層にもソーシャルメディアが重要なコミュニケーション手

段となっている。しかしながら、同調査では、情報の信頼度につい

ての項目で、新聞68・7%、テレビ63・6%に対しインターネ

ットは30・8%で、まだ、情報の信頼度を確保していない。

キーワード メディア技術は感性・社会を変える/情報の信頼度

は漸進的

この項つづく

![]()

【ポストエネルギー革命序論115】

僕らがカメラを欲しがるのはインターネットせいだ

コンピュテーショナル・フォトグラフィ

デジタル世代にはあまり馴染みがないフィルムカメラ時代。写真用

品メーカのEastman Kodak(イーストマン・コダック)は、 アメリ

カ市場の実に85%の販売シェアを握る巨人だったが、デジタルの

時代が始まって数十年、12年に経営破綻する、世界初の単体デジ

カメは、実は 75年のKodak研究員の発明品なのだ。いわば暇つぶ

しプロジェクトの産物で、社内では直ちに箝口令が敷かれるが、こ

の技術がクローズアップされたのはまったく別の世界----スパイ衛

星で使われるフィルムカメラ(76年)では得られた画像データの

回収方法が不便の極み、つまり宇宙から地上へ投下しなければなら

ない----その後、88年に富士フイルムがデジカメの開発されデジ

タルカメラ時代に突入する。

図像処理(マルチメディア)時代の到来

18年にスマホカメラを語るときに使われるコンピュテーショナル・

フォトグラフィー技術----露出の異なる(明るい&暗い)写真を組

み合わせることで、明暗が激しいシーンも黒つぶれ・白飛びさせず

写せるHDR技術など---- が言われ始める。上写真のように、「H

DR+オフ」はノイズが目立ち、「HDR+オン」は ノイズが激減する

も明るさと色にズレが発生。「夜景モード」の写真は、ノイズがなく

明るさも色もかなり良い。スマホのポートレートモードは、被写界

深度をコントロールすることなく、視差とAIを駆使して被写体を認

識し、アルゴリズムでボケ処理を行う技術やちなみにこの技術を応

用すれば、異なった距離にある被写体ごとに個別でホワイトバラン

スを調整できる。さらに、デジタルズームではボケるが二眼スマホ

による光学ズームも普及、そのどちらでもない「Pixel 方法でズー

ミングする超解像ズーム----撮影時の手ブレを活用してセンササイ

ズと画素数を擬似的にアップする----も出てきた。さらに、さらに

Galaxy Note9やHuawei Mate 20などAIが被写体や環境を認識してカ

メラの調節を勝手にしてくれる撮影モード不要AIカメラも登場。被

写体ごとに対応でき、明るい・暗い・逆光などの環境にも勝手に対

応し、被写体ごとの調節も可能----Pixelはすでに、人物に対して「

合成デーライトシンクロ」を発動し、人物を認識したら背景から切り

出し、ぼんやり明るく処理する「仮想的なフラッシュ」をつくってお

り----なセンサやレンズだけでなく、その賢さやプロセッサパワー

時代の到来であることをここで確認しておこう。(ギズモード・ジ

ャパン,2019.04.24)。

AIがあなたを差別するかもしれません

12月26日、NHKは、就職情報サイト「リクナビ」の運営会社

が、学生の内定辞退率を企業に販売していた問題では、利用者のプ

ライバシーの問題に関心が集まり、各企業が学生のデータをもとに

AI=人工知能で採用の可否を決めるようになったら、何が起きる

のか。あらゆる分野でAI=人工知能の活用が進むなか、米国では

“AIのバイアス”の議論が始まっている。そこから見えてきたの

は、AIが社会の差別を再生産するかもしれないという危機感だと

警鐘ならしている。それによると、9月、AIについてのシンポジ

ウムが開かれ、“AIによるバイアス”の問題が話題となり、AI

が学習するデータの「公平性」が----例えば、昨年、ネット通販大

手の「アマゾン・ドットコム」がAIを使った人事採用システムが

人事が誰を面接すべきか判断するため、過去10年分の履歴書や採用

の可否などのデータをAIに学習させたが、過去に採用したスタッ

フの割合が圧倒的に男性が多かったため、AIが、IT系の職種に

は“女性は不向き”と判断したため「女性に差別的だった」として

運用を停止する----問われた。

データのバイアスは社会のバイアス

また、リクナビの問題では、学生が内定を辞退する確率が5段階で

予測され、企業に販売された。リクナビ側は、こうしたデータは学

生の合否判定には使われていないとしているが、もしAIが「A大

学の学生は内定辞退の確率が高いから、A大学の学生に内定を出す

数は減らしたほうが良い」とAIが判断すればどうなるのか。デー

タが社会を映し出す鏡だとすると、今の私たちの社会は、性的マイ

ノリティの人たちや障害者、外国人などにとって公平な社会だと言

えるだろうか。そうした社会の在り方がAIによって再生産されな

いために、まずこの社会の“バイアス”を正確に捉えることがAI

の活用を一層進めていくために不可欠ではないかと、この記者はこ

う結んでいる。

【最新二次電池特許技術】

特開2019-212518 負極材料、負極材料の製造方法、および負極シー

トの製造方法

【要約】

下図1から、非水電解質二次電池用の負極に用いられる負極材料で

あって、前記負極材料が、酸化ケイ素粒子と、前記酸化ケイ素粒子

の表面に設けられた炭素皮膜とを備え、前記炭素皮膜のラマンスペ

クトルは1320cm-1付近にあるDバンドのピークと、1580

cm-1付近にあるGバンドのピークとを有し、前記Dバンドのピー

クにおけるピーク面積をIdとし 前記Gバンドのピークにおけるピ

ーク面積をIgとした場合に 下記数式(1)で示す条件を満たすこ

とを特徴とする負極材料。Id/Ig>2・・・数式(1)

以上のサイクル特性に優れる負極材料を提供する。

【特許請求範囲説】

①非水電解質二次電池用の負極に用いられる負極材料であって、前

記負極材料が、酸化ケイ素粒子と、前記酸化ケイ素粒子の表面に設

けられた炭素皮膜とを備え、前記炭素皮膜のラマンスペクトルは、

1320cm-1付近にあるDバンドのピークと1580cm-1付

近にあるGバンドのピークとを有し、前記Dバンドのピークにおけ

るピーク面積をIdとし、前記Gバンドのピークにおけるピーク面

積をIgとした場合に、下記数式(1)で示す条件を満たす ことを

特徴とする負極材料。 Id/Ig>2 (1)

②請求項1に記載の負極材料において、前記Dバンドのピークにお

ける半値全幅をFWHWdとし、前記Gバンドのピークにおける半

値全幅をFWHWgとした場合に、下記数式(2)で示す条件を満

たすことを特徴とする負極材料。 FWHWd/FWHWg≧2 2)

③請求項2に記載の負極材料において、前記数式(2)におけるF

WHWgの値が100cm-1以下であることを特徴とする負極材料。

④請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の負極材料において、

前記酸化ケイ素粒子の平均粒子径が、1μm以上10μm以下であ

ることを特徴とする負極材料。

⑤請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の負極材料を製造す

る負極材料の製造方法であって、水と、水溶性高分子材料と、酸化

ケイ素粒子とを混合してスラリーを得る工程と、前記スラリーを噴

霧し、乾燥して粗粒子を得る工程と、前記粗粒子を粉砕して微粉砕

粒子を得る工程と、前記微粉砕粒子を、750℃以上1000℃以

下の加熱温度で、1時間以上3時間以下加熱して負極材料を得る工

程と、を備えることを特徴とする負極材料の製造方法。

- 中略 -

⑨請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の負極材料を用いた

負極シートの製造方法であって、負極集電体に、前記負極材料とバ

インダーとを含む塗布液を塗布する工程と、前記負極集電体に塗布

された前記塗布液を、乾燥し、加圧成形する工程と、を備えること

を特徴とする負極シートの製造方法。

この項つづく

【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#LEUCHOVIUS, Sylvia 】

レウコヴィウス,シルヴィア(スウェーデン)

長壹.Jar

c.1967 67.5×11.5×11.5cm

c.1967 25.5×24.0×24.0cm

陶彫

c.1967

7.5×17.0×17.0cm

陶彫

c.1967

14.3×15.5×15.5cm

●ブラックホールからの脱出

昨年は網膜裂孔(11月18日)と町内会の役員のバタバタ人事の

末承諾するも、コンサル・リサーチ事業との二足の草鞋で百名山踏

破計画は頓挫。ノーベル賞は吉野さんにもっていかれ(これは冗談)。

息子たちは結婚する気配ない中、実弟の体調も思わしく来れそうも

なく、墓守などの道筋は立たず、我が庵の老朽化甚だしく修繕が喫

緊の課題となりエンディングノートの作成がちらつく。自治会活動

がもう1年続き、スケジュールは強い。ついに追い込まれる。この

ブラックホール状況からの脱出を今夜決意する。

![]()

![]()

10 郷 党 きょうとう

------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔

子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、

とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、

これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで

きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな

く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。

------------------------------------------------------------

4 参内するさいの孔子は、宮城の門を腰を低くかがめて通った。

あたかもからだが門につかえるかのように。君主の通路である中央

に立ったり、敷居を路んで通ったりは、けっしてしなかった。門の

内側にある、君主のお立ち場所の位置を通りすぎるさいには、表情

を緊張させ、歩調もととのえた。そして、宮殿に着くまで口をきく

ことは差し控えた。宮殿にさしかかると、着物の据前をたぐり、腰

を低くかがめて、まるで呼吸がとまったかのように、息を殺して階

段を登った。また、宮殿から退出するさいには、階段を一段降りて

からはじめてホッとしたように顔色を和らげた。そして降りきると、

はじめて歩度をのばした。帰路に君主のお立ち場所を通りすぎるさ

いには、もう一度緊張した表情になった。

入公門、鞠躬如也、如不容、立不中門、行不履閾、過位色勃如也、

足躩如也、其言似不足者、攝齊升堂鞠躬如也、屏氣似不息者、出降

一等、逞顔色怡怡如也、沒階趨進翼如也、復其位踧踖如也。

Confucius was bending himself when he passed through the gate

of the palace, like he could not pass the gate. He stood aside

at the gate. He never stepped on the threshold. He walked at

brisk pace with a strained face when he passed through below

the seat of his lord. He spoke little at his seat, like he

could not speak. He was bending himself when he ascended near

his lord. He lowered his breath in front of his lord, like he

could not breathe. His expression got mild every step when he

descended steps. His brisk step was graceful like a bird spre-

ading its wings when he returned to his seat. He behaved resp-

ectfully at his seat.

❦ 律令制の統治精神(背骨)がこの令和まで息づいている。 藤原高光

藤原高光

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉖:

空もたよりの風は吹きける

#TheThirtySixImmortalPoets#FujiwaranoTakamitu

年をへて思ふ心のしるしにぞ空もたよりの風は吹きける(新古998)

何年にもわたって思い続けてきた甲斐があって、とりとめのない空

にも幸便の風は吹いたのです。

ひねもすにふる春雨やいにしへを恋ふる袂のしづくなるらむ

(玉葉2302)

終日降り止まない春雨は、昔を恋うて涙に濡れた袂から落ちる雫な

のでしょうか----母雅子内親王の喪に服していた頃、雨の降る日に

同胞に贈った歌。

藤原高光(ふじわらのたかみつ:~九九四)

存命中に成立した『多武峯少将物語』で知られる。同物語は『高光

日記』とも呼ばれ、応和元年(九六一)に出家して多武峰に籠った

高光の経緯を、残され悲嘆にくれる妻子らとの贈答歌を中心に記し

たもの。右少将にまで昇ったものの、父・師輔の死を契機に発心し、

応和元年(961年 )に当時同母弟の尋禅が師事・修行していた比叡

山延暦寺の横川の良源の下で出家。しかし、良源と尋禅との固い結

び付きに入り込めずそれを苦にし、出家の翌年には横川を去り多武

峰に移り住んだ。当時藤原氏の中心的人物であった師輔の子息の出

家は世間に衝撃を与えたらしく、『多武峯少将物語』を始めとして

多くの物語に高光の出家に関する逸話が記されている。『拾遺和歌

集』(4首 )以下の勅撰和歌集に23首入集。家集に『高光集』があ

る。また出家から多武峰に草庵を営むまでを描いた作品に『多武峯

少将物語』がある。『今鏡』によると、高光は束帯着用の際持つ必

要のある笏の代わりに、懐紙を笏の形に畳んだものを所持したこと

がある、との逸話が語られている。

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代

(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来

した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。

書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻

物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描

かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと

に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一

部を除き重要文化財に指定されている。

【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#Angus Suttie】

サティ.アンガス(イギリス)

瓶 Bollte

人口減少時代のまちづくり㊱

第19章 ビジネス 何がおこっているのか

第78節 東京オリンピック後の経済はよくなるのか

【要点】

①オリンピック閉幕後に景気の落ち込みが起こる可能性がある。

②オリンピック開催のための公共投資を契機に民間消費が恒常的に

増加するという訳ではない。

③オリンピック開催がマクロ経済の新しい時代の幕開けになるとは

限らない。

1 縮小社会が続く日本に於いて五輪開催の経済効果が期待

されている

東京オリンピックが開催される「2020年問題」が脚光を浴びて

る。現在、日本は総人口が減少していく中で「少子高齢化」「東京

への一極集中・地方の過疎化」などに歯止めがかかる兆しも無く、

数字的には一定の経済成長が維持されているのにもかかわらず、豊

かになって行くという生活実感を得にくい状態が続く。このよう状

況の中で、オリンピックは開催国の経済を刺激し、活況を貴すとい

う期待がもたれている。東京都は17年3月に東京オリンピックが

全国に及ぼす経済効果を32兆3千億円(大会開催が決まった13

年から大会10年後の2030年まで、全国の雇用増加数は約19

4万人と言う試算が公表され、経済効果は、開催のための競技場の

整備費や大会運営・マーケッティング活動費などで構成される約5

兆2千億円の直接的効果と、レガシー(遺産)による経済効果約2

7兆1千億円よりなっています。又、日銀では14年から20年ま

でのGDPを累計で25兆円~30兆円押し上げるという予測もし

ている。

2 これまで多くの国で五輪開催後の成長率が低下

しかしながら、一方で、「五輪後の不況」と言う視点から 「20

20年問題」は、東京オリンピック後の経済低迷を指すことも多く

なってきました。経済効果のように数値で示されているわけではな

いが、競技場や道路の整備などにお金を掛け過ぎると、オリンピッ

ク閉幕後に景気の落ち込みが起こる可能性があるということです。

開催後には民間投資や個人消費の低迷が起きて、経済が不景気にな

ることが、前回の東京オリンピックも含めて、これまでの五輪後の

経済状況の実績から類推されています。かって、4年10月に開催

された 東京オリンピック では、63年8・8%、64年11・2

%だった実質経済成長 率(実質GDP増加率)が65年 に5・7

%に鈍化。更に、76年のモントリオール大会以降、オリンピック

開催年の実質経済成長率を100としたとした指数を開催翌年にあ

てはめると、アトランタ大会後のアメリカ以外は全て、100を割

っていたという調査もある。

3 今から長期的な経済拡大に備えて行く必要がある

このような現象の要因は、大半の国で、民間設備投資が鈍化してい

ることが挙げられている。オリンピック開催のための公共投資を契

機に民間消費が恒常的に増加するという訳ではないことを示してい

るのではないかと指摘されている(?要調査)。オリンピックは時

代の象徴になるかもしれないが、単純に、それが、マクロ経済の新

しい時代の幕開けに繋がることはないようです((?要調査)。日

本でも、19年までは、東京オリンピックも含めた財政出動による

経済需要が、今の景気を戦後最長の景気高揚期間にする可能性があ

りますが、長期的な経済拡大を目指すためには、潜在成長率を維持・

向上させる取り組みが不可欠です。潜在成長率を上げる人口の増加

や資本設備の増加(日本全休の総需要が減るのを乗り越えて)が難

しい現状では、生産性の向上が不可欠です。遅れている産業全休の

構造改革や、AIの導入や働吉方改革の推進に対応した働く人たち

の意識改革が重要になりそうです。

キーワード 五輪後の経済効果への期待/五輪開催後の成長率の低下

❦ 恣意的自由にともなう不確定性の拡大と付随するリスクを制御

する政策及び制度設計が鍵。戦後の税制の大改造(薩長藩閥中央集

権の残滓の一掃と自由で開かれた政治風土の醸成と地方自治体への

財政移管)は喫緊の我が国の最優先課題である。

第79節 賃金格差の現況は

【要点】

①男性の正規雇用者を100とした場合、非正規雇用者の賃金は

男性約6割、女性約4割5分程。

②非正規雇用者の内75%の収入が年間200万円以下。

③企業規模による賃金格差は今なお、緩和のメドが立っていない。

1 正規と非正規の雇用者の賃金に大きな格差がある

最近の賃金の動きを見ると、実質賃金指数(現金給与総額と所定内

給与)は、00年頃から下降傾向にあり、リーマンショック08

年)後は、下降の傾斜が大きくなり、バブル崩壊後の水準に近づい

ている。この現象は、賃金の低い企業内の非正規雇用者を含むので、

正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差がクローズアップされてきま

した。給与の総支給額は、男性の正規雇用者を100とした場合、

(短期回労働者を除く)男性の非正規雇用者は約6割、女性は約4

割5分程(15年)になっています。又、非正規雇用者の内75%

の収入が年間200万円以下で、100万円未満も多く、所得格差

問題が憂慮されています。又、日本では、それ以前から存在した「

男女間の賃金格差」と「大企業と中小企業の賃金格差」も改善され

ていない。

2 男女間の賃金格差は、女性が男性と同一労働(同じ職責や役

職)につく人が少ないということに起因

16年の厚生労働省の調査によると、フルタイムで働く女性の平均

賃金が、これまでで最高の、男性の73%となり、男女格差が、こ

の20年回で10%縮まったが、国際的にはベルギーやハンガリー

など、男女格差が数%の国もあり、OECDの調査(14年)では、

日本は加盟国の中で、韓国、リストニアに次ぐワースト3となって

いる。最近は女性の就労が増えているのにもかかわらずこのような

結果となっているのは、「女性を差別している」「男女間で同一労

働同一賃金になっていない」と言う要因が挙げられているが、これ

を解決していくためには、もっと深く追求すべき問題がある。即ち、

男性と同一の仕事をしている女性の比率が低く、正規・非正規に拘

わらず、男性と女性のやる仕事がはっきり分かれていることが多く、

日本に於いては、男女間の同一労働同一賃金以前に、男女が同一の

労働をしていないということが問題。企業に於いて重要な役職や生

産性の高い労働を担う女性が少ない。従って、収入が少ない女性が

多いということになる。

3 大企業と中小企業の賃金格差は日本独特の商習慣による構造

的問題

日本の企業の99・7%は中小企業で、働く人の7割は中小企業で

働いている(17年中小企業白書)。古くから「重市場論」として

知られる企業規模による賃金格差は今なお、緩和のメドが立ってい

ない。企業規模による賃金格差は、従業員1000人以上の企業(

大企業とする)を100とした場合、100~999人の企業(中

企業とする)では、81・5、99人以下の企業示企業とする)で

72・6となっています(労働統計総覧15年)。国際的にみると、

アメリカ、オランダ、デンマーク、フィンランドなどはほぼ100

(データブック国際比較17年)。そして、更に詳しくみると、若

いうちは規模間による差は比較的小さい(初任給については大きな

差は存在しない)が、年齢が上がって行く程、差が大きくなり50

歳台で最大になる。このような規模間の賃金格差の要因としては、

多くの業種で系列会社体系や元請け・下請け等、大企業と中小企業

のビジネス上の立ち位置が固定しているという、日本的雇用システ

ムの背景にある商習慣のような構造的な問題がある。

キーワード 同一労働同一賃金/正規・非正規・男女・企業規模

間格差

第80節 ライフスタイルの世代別傾向は

【要点】

①団塊世代は、子育てを終えると年金を受け取ることで経済的にゆ

とりのある老後が保障されていた。

②団塊ジュニアは、定年後の生活設計を比較的早い時期から検討。

③ミレニアル世代は、「モノ」への所有へのこだわりは弱い。

1 日本人の生活を取り巻く社会潮流の急激な変化がこれ

までのライフスタイルの変化を促している

「ライフスタイル」は日本語に直訳すると「生活様式」になります

が、最近は英語のまま日本語になっています。内容は様々な解釈が

ありますが、心理学者のアドラーは、個人の思考をライフスタイル

と表現している。「自分の考え方や思想が現実の世界にアウトプ

ットされたもの」と言える。現在、日本で、戦後に築いてきたライ

フスタイルが大きく変化していくのではないかと言われるのは、社

会潮流が大きく変わってきたことに関係がある。①グローバル化、

②経済効率追求への疑問、③情報化の急速な進展、④現実化した人

口減少社会の進行、⑤格差社会の増大、などがライフスタイルの変

化を促している。生活者がこのような社会潮流の中で「本人の価値

観や願望に合った生活が実現できるかどうか(好きなことをやれる

か、望ましい人生をおくれるのか)」「想定外リスクに敏感になり、

リスク対応への負担が増大し、対応力が問われる(自然災害や、会

社倒産や働き手の離死別などのリスク、就職や正社員であるか、親

の介護をするなど、けっして稀ではないリスクヘの対処を準備する)

」時代になってきた。

2 団塊ジュニア世代がライフスタイルを変えている

更に、社会潮流をどのような年齢で休験したのかで、世代毎にライ

フスタイルが異なります。現在、71才から67才の全人口の約8

%、1000万人以上の大きなボリュームを占める「団塊世代」が

ライフスタイルを引っ張ってきましたが、その子供たちである「団

塊ジュニア世代(71年から974年生まれの堅威から恕威)」は、

親の世代とは異なる価値観とライフスタイルを持っている。団塊世

代及びそれより高齢の世代は、子育てを終えると年金を受け取るこ

とで経済的にゆとりのある老後が保障されていたが、団塊ジュニア

は就職氷河期(95年から03年)にも遭遇し、入社後も長期にわ

たるデフレを体験している。その結果、背伸びした支出よりも、収

入・消費・貯蓄のバランスに敏感な中で、自分のこだわりや自己啓

発には出費をいとわず、子供の教育に熱心、自分の能力開発にも関

心が高いと言われています。そして、親の介護や自分たちも含めて、

現役時代から老後の準備をする必要があると考え、定年後の生活設

計も比較的早い時期から検討を始める人もいます。

3 ミレニアル世代が次のライフスタイルを作って行く

更に、若い、ミレニアル世代と呼ばれる、00年代以降に成人した

人達(80年代から00年頃までに生まれた世代)は、①幼少より

インターネット、情報端末等に慣れ親しみ、②自動車や住宅などの

「モノ」への所有へのこだわりは弱く、消費に関しては、「コト(

体験)」を重視し、他者との共有を好む傾向がある、③環境への関

心が高い、④個人主義、多様な価値観を尊重、⑤健康志向、スポー

ツヘの関心が高い、⑥経済的な独立の先延ばし、等の特徴を持つと

されています(みずほ証券)。やがて、社会全休のライフスタイル

の変化を引っ張っていくことになると予想される。

キーワード 社会潮流の変化を休験した年齢の差/将来リスクヘ

の対処

第81節 非正規雇用増加の現況は

【要点】

①非正規雇用者の65才以上の高齢者の割合が増加

②正規雇用と非正規雇用では1人当たりの平均年収がおよそ2・8

倍の差がある。

期から検討。

③非正規雇用者の雇用形態で最も多いのが「パート・アルバイト」。

1 非正規雇用者は全労働者の40%を越え増加している

「非正規雇用」には様々な雇用形態が含まれます。基本的には、期

間の定めなくフルタイムで勤務する「正規雇用」に対して、個別の

労働契約に応じた期間や時間に限定する働き方を「非正規雇用」と

言う。具体的には、パートタイム労働者やアルバイト、契約社員、

派遣社員、その他臨時職員や日雇い労働者を指します。厚生労働省

の調査によると16年度で正規雇用と非正規雇用の比率は、約6:

4とかなり高い比率になっています。昭和の終わり頃には、全労働

者の15%を越える程度であったのが、08年のリーマンショック

後に年々増加してきました。特徴的なのは、65才以上の高齢者の

割合が増加傾向にあり、16年までの10年間におよそ2倍になり、

定年後再雇用の「嘱託」が増加しています。その他、非正規雇用者

の雇用形態として最も多いのが「パート・アルバイト」で、「派遣」

」もリーマンショック 後割合を減少したが、最近は再び増加してい

る。

2 非正規雇用が増えるのは、企業側、労働者側の各々の働き方に

メリットがあるからとも言われている

非正規雇用は、企業側のメリットから始まります。まず、人件費の

抑制の為。正規雇用と非正規雇用の差は待遇面、特に給与体系の違

いが顕著です。17年のデータ(平成28年分民間供与実態調査)

では、1人当たり給与所得者の平均年収が、正規で487万円、非

正規で172万円となっており、およそ2・8倍の格差。福利厚生

面では、正規と非正規で異なる取り扱いをする企業も少なくない。

次に、必要な時に人を増やし、業務が落ち着いているときには雇用

を維持する責任が無くなる等、雇用調整のしやすさがメリットにな

る。非正規雇用の増加には、働く人側のメリットがあることも指摘

されており、柔軟性があり、限られた時間で自分の都合に合わせた

働き方ができる。次に、希望する業務に従事し続けることが出き、

移動の可能性も低いということです。非正規で入社して社内でキャ

リアアップをする、目標の実務に携わるということも少なくない。

3 非正規雇用者の低賃金・雇用の不安定は社会問題

一方、最近になって、企業側では、非正規社員の仕事に対するモチ

ベーションの低さが企業成長に悪影響をもたらす、仮に優秀な契約

社員が居ても、正社員のように長く居てもらえるかどうかわからな

いという人材流出の危険性、などが指摘されている。それでも、非

正規雇用として働いている人の内、本当は正社員になりたい人は、

最近の調査で18%いる。最も大きな問題は、低賃金・雇用の不安

定による所得格差の増加です。結婚したくてもできない、子供を産

めないという少子化の問題につながっていく。

キーワード 雇用者の4割が非正規/低賃金・雇用の不安定と所

得格差

❦ 現在の組織労働者運動の凋落とともに格差拡大はが顕著になる

のは、オイルショックの反インフレ闘争(スローガン「生活防衛」

「弱者救済」の「ゼネスト」による未組織労働者切り捨て)に始ま

り官公労・大手産別企業内組織労働組合の「蛸壺化」と村上ファン

ドの「儲けることは悪いことですか」の象徴される新自由主義の浸

潤(市場万能主義)や大手資本の大きな流れに対する対抗力を失っ

たことによるとわたし(たち)は考え、この経験を踏まえ<反格差>

戦略・政策・運動をグローバルに展望しなければならないと考える。

第82節 中小企業の後継者問題の現況は

【要点】

①後継者の確保や早めの事業の引き継ぎをしやすくすることが国

の政策として重要になってきました。

②事業継承を断念した理由の多くは将来の業績悪化への懸念。

③「M&Aで会社を買い取ってもらう」という手法があり、活用

されている。

1 売上10億円以下の企業では、70~80%近い企業の後継

者が不在

中小企業の事業継承が、国家的な問題として大きく取り 上げられ

るようになりました。中小企業とは、中規模及び小規模の企業を指

す。厳密には、中小企業基本法によると「製造業・運輸業などでは

資本金3億円以下または300人以下、小売業・サービス業などで

資本金5000万円以下または従業員数25人以下、卸売り業では、

資本金1億円以下または100人以下の企業」となっている。全企

業の99・7%万全雇用者の7割が働いている。17年11月のデ

ータ(帝国データバンク)では、国内全企業の3社に2社(66・

5%)が後継者不在で、16年調査より0・4%高くなっている。

中でも売り上げ規模1億円未満の企業では、78・0%、1~10

億円未満企業では、68・6%と平均より高くなっており、ほぼ、

このクラスが議論の対象となっている。また、休業・廃業や解散を

する企業の5割は経常損益が黒字。20年前に中小企業の経営者の

最も多い年齢が堅威であったのが最近(17年)は、ベンチャー企

業の台頭などにより若い経営者が増えているにも拘わらず66歳に

なっている。後継者が見つからなければ、廃業する企業が増加して

いく可能性がある。後継者の確保や早めの事業の引き継ぎをしやす

くすることが国の政策として重要になっている。

2 子供が継がない、継がせたくない、社内に継がせられる人材

がいない等が要因

後継者問題が発生理由として、1番目に子供が継がないいうことが

ある。①子供が他の企業に勤めていて、仕事を辞めたくない、②子

供が自分の経営者としての資質や能力が不足していると考える、な

ど、経営者になる不安を感じている。2番目に、現経営者が子供に

継がせたくないと考えるケース。厳しい事業環境の中で、適任者で

ない後継者が継いだら、経営難、倒産、借金だけが残るということ

を危惧している。中小企業庁の調査でも、事業継承を断念した理由

の55%が「将来の業績悪化への懸念」となっている。3番目に、

社内に継がせられる人材がいないということが挙げられている。社

員に継がせるということも考えられるが、①経営者に相応しい人材

がいない、②候補者が決まっているが本人の了承を得ていないとい

うケースが多くある。継いでもらうためには、数多くのハードルが

ある。まず、会社の株式を買えるだけの資金を持っていなければな

らない。また、会社の負債を背負い、担保が足りない時は、社長自

らの資産を担保にするのが一般的。このような負担を承知で継承し

てもらうのは大変。

3 企業価値を上げることによって雇用と経済活動を存続

させることが求められている後継者不足などによる廃業の増加によ

って25年までに、累計で約650万人の雇用と22兆円のGDP

が失われる可能性があるという試算(経産省)も公表された。

このような状況の中で、事業継承の選択肢として、「M&Aで会社

を買い取ってもらう」という手法があり、最近増えてきました。売

り手企業としては、株式は譲渡企業に引き継がれ、同時に負債も従

業員も引き継がれている。株式譲渡も親族継承や廃業よりも金銭的

なメリットがある。しかし、M&Aは相手先の企業が見つからない

と買収してもらえない。買収企業を見つけるためには、自社の企業

価値を高める必要がある。

キーワード 廃業・解散する企業の半分は黒字/企業価値を上げる

❦ 結果はどうであれ、「自社の企業価値を高める必要がある」を

評価・尊重できる社会風土づくりに収斂される。"言うは易し、され

ど我等は征かん"である。

第83節 民泊ビジネス増加の現況は

【要点】

①訪日旅行客の急速な増加による宿泊施設の不足。

②住宅宿泊事業者の届出制度と、住宅宿泊業および、住宅宿泊管理

業の登録制度を新設。

③規制はホテルや旅館に比べればかなリ緩やか。

1 ここ数年で増加して旅館の数を上回ってきたが、非合法の施設

も多く、法律で要件を定めた

18年6月15日、「住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)」が施

行されて、民泊に対する関心が高まる。民泊は「民家に泊まる」こ

とから来ている言葉で、一般住宅や民泊専用施設を有償で旅行者に

提供することですが、ここ数年で急速に増加し、ホテル数的1万施

設、旅館的4万施設を上回っている。このように増加した要因は外

国人観光客の急速な伸び(11年622万人が17年2869万人

)に対する宿泊施設の不足、17年7~9月の訪日外国人旅行者の

12・4%が民泊(観光庁調査)。民泊仲介世界最大手の Airbnb

のレポートでは、日本で16年の同社登録民泊事業者が則出した利

益は4061億円、年間I件当たり平均収入は100万4800円。

新法施行以前は非合法なヤミ民泊が多く、利用者が騒いだり、ゴミ

捨てのルールを守らない、犯罪が行われるなどの事件も起こり、今

回の新法の制定に至りる。法律の趣旨は、住宅宿泊事業者の届出制

度と、住宅宿泊業および、住宅宿泊管理業の登録制度を新設したこ

とです。家主居住型では手続き者がオーナー、家主不在型では手続

き者が管理者と異なるが、概要は、申告は届出、営業日数180日

以下(旅館業法では制限なし)、苦情対応は管理者、住居専用地域

でも可(旅館業法では不可)、フロントの設置なし(旅館業法では

フロントの設置が条件)、となっている。

2 大手も含めた民間事業者の参入が増えそう

規制はホテルや旅館に比べればかなり緩やかですが、個人が事業を

行うには相当負担がある。既存の民泊は新法に従うか廃業するか選

択を迫られよすが企業には、ルールが決まったことでビジネスチャ

ンスが広がり、参入が本格化しそう。①都心や観光地近くの賃貸住

宅、②空いている社員寮や社宅、③空き家や空き物件、④禅寺の宿

坊などガイドサービス、荷物預かりサービス、等)。これからは人

手企業の参入により民泊関連業界勢力図も変わる。一部コンビニエ

ンス事業者が民泊のチェックインを受け付ける事業を始めたことが

話題になっている。

3 宿泊施設の不足とシェアリングエコノミーの浸透によリ民泊市

場は伸びて行きそう

既存の宿泊施設の稼働率が80%を超えて、宿泊料金が高止まりし

ているのに対して、料金が低く抑えられる可能性がある「民泊市場

が生まれた。更に、ソーシャルメディアの発達と日常生活への浸透

により可能になった「シェアリングエコノミー(共有型経済)」の

認知度の向上が大きいと言われている。民泊は経済学的には「短期

のルームシェアリングサービス」とされている。今後、観光客だけ

ではなく、ビジネス客も利用するようになるだろう、ホテル・旅館

との境が無くなるのではないかと言うような市場の拡大とともに、

民泊利用者と近隣住民とのトラブルや事件・事故への対応が、現在

より一層必要になる、などの課題を抱えながらも、訪日旅行客の増

加に合わせて成長して行くことが期待される。

キーワード 短期のルームシェアリングサービス/大手企業の参入

いそがなくっちゃ!

この項つづく ● 今夜の一曲

● 今夜の一曲

![]()

![]()

10 郷 党 きょうとう

------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔

子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、

とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、

これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで

きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな

く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。

------------------------------------------------------------

3 国賓の接待役を命ぜられたときの孔子。まず城門での出迎え

のさいには、顔色を緊張させて、足はやに位置についた。賓客の口

上を順次伝達するさいには、左右の同僚と伝運のたびごとに手をこ

まねいて会釈するしきたりだが、このとき礼服の据のさばきが見事

だった。つぎに賓客を先導するさいの足の運びは、一歩一歩が型に

はまっていた。賓客を見送ったあとでは、必ず君主の前へ出てこう

復命した。「客人は満足してお帰りになりました」

君召使擯、色勃如也、足躩如也、揖所與立、左右其手、衣前後襜如

也、趨進翼如也、賓退、必復命曰、賓不顧矣。

Confucius walked at brisk pace with a strained face when he

attend to guests by his lord's order. He stretched his arms

to the right and left when he bowed to other ministers, and

his robe moved elegantly. His brisk step was graceful like

a bird spreading its wings. After guests left the palace,

he reported to his lord without fail that guests had never

looked back because they were satisfied. 藤原朝忠

藤原朝忠

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉕:

あはれ昔になりもゆくかな

#TheThirtySixImmortalPoets#FujiwaranoAsatada

世の中はただ今日のごと思ほえてあはれ昔になりもゆくかな

(続千載1944)

現実とは、たった今、この日この時の出来事のように思えて、ああ、

たちまち昔のことになってゆくのだ

逢ふことのたえてしなくは中々に人をも身をも恨みざらまし

(拾遺678)

そもそも逢うということが全くないのならば、なまじっか、相手の

無情も自分の境遇も、恨んだりしなかっただろうに。

藤原朝忠(910~66)

定方の五男で、土御門中納言と号した。天慶九年(九四六)、村上

天皇即位の大嘗会で悠紀方の和歌を詠むなど重んじられ、笙しょう

にも優れたという。『大和物語』六「はかなき空」には、愛し合っ

た人妻との別れに歌を寄せた話が載せられている。右大臣藤原定方

の五男(公卿補任)。母は中納言藤原山蔭女。 延長四年(926)正月、

従五位下。同五年十一月、侍従。同八年、蔵人となり、右兵衛佐・

左近権少将・内蔵頭・近江守などを経て、左中将。参議。中納言。

醍醐・朱雀・村上三代にわたり厚い信任を受ける。天徳内裏歌合で

は巻頭歌を出詠、歌人としても重んじられた。少弐・大輔・右近・

本院侍従など宮廷の才女と恋歌を贈答。三十六歌仙の一人。家集『

朝忠集』がある。小倉百人一首に歌を採られている。後撰集初出、

勅撰入集二十二首。

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代

(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来

した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。

書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻

物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描

かれていたが、1919年(大正8年)12月20日に各歌人ごと

に切り離され、掛軸装に改められた。原型とは異なっているが、一

部を除き重要文化財に指定されている。

【世界の工芸:#CraftsOfTheWorld#JaniceTchalenko】

チャレンコ,ジャニス(イギリス)

TCHALENKO,Janice

水差し Jag 鉢 Bowl

![]()

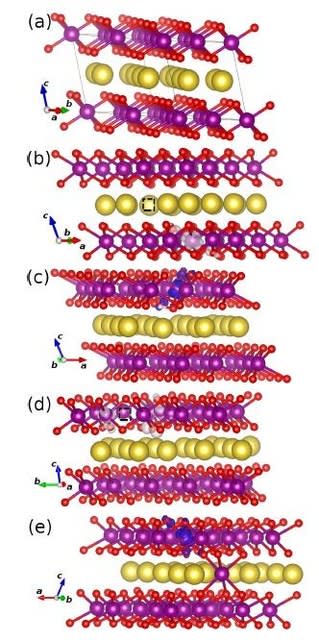

SOT-MRAMセルの動作実証に成功

スピン軌道トルク素子を適用した高速不揮発性磁気メモリ

12月9日、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センタの

研究グループは、世界ではじめて、400℃熱耐性と10年データ

保持特性を有する無磁場高速(350ピコ秒)書き換えスピン軌道ト

ルク(SOT)素子の開発と、CMOS技術との集積化によりSOT-MRAMセル

の動作実証の成功を公表。

【要点】

① 400℃熱耐性と10年データ保持特性を有する無磁場高速(350ピコ

秒)書き換えスピン軌道トルク(SOT)素子の開発と、CMOS技術との集

積化によりSOT-MRAMセルの動作実証に成功

②高速動作に有利なスピン軌道トルク素子を用いて不揮発性メモリ

並びに同メモリを用いた不揮発性ロジックの実用化に大きく前進

電源を切ると記憶情報を失う揮発性の半導体メモリを混載メモリに

用いる集積回路では、トランジスタの微細化に伴い待機電力の増大

が問題となり、これを解決する技術として、スピントロニクス技術

を使った電源を切っても記憶情報を失わない不揮発性メモリが高い

注目を集めている。スピントロニタスを用いた代表的なデバイスと

して、磁気トンネル接合(MTJ)素子がある。MTJ素子は、磁石の性質を

有する材料で構成された二つの層で薄い絶縁層を挟んだ構造を有し

2つの磁石の向きが互いに平行と反平行の状態において、異なる抵

抗を示す。二つの抵抗状態をそれぞれ、デジタル情報の“O"と"1"

に割り当てることで、ランダムアクセスメモリとして応用できる。

MTJ素子を用いた代表的なランダムアクセスメモリに、Spintransf-

er-torque Magnetoresistive RandomAccessMemory(STT-MRAM) が挙

げられる(上図1左)。STT-MRAMでは、 MTJ素子に 直接電流を流すこ

とによって、前記の二つの強磁性体の内、 片方の強磁性体の磁石の

方向を反転させることで、デジタル情報の書き込みを行う。本方式は、

CMOSと混載した場合にメモリセルを最も小さくできる方式であり、

混載フラッシュの代替用途として積極的に研究開発が進められてき

た。実際に昨年から今年にかけて、大手の半導体製造会社が混載フラ

ッシュ代替のSTT-MRAMの量産体制を整え製品出荷を進めていること

を広報している。

次の半導体混載メモリの置き換えとして、スタティックランダムア

クセスメモリ(SRAM)の置き換え が目標とされています。SRAM代替応

用では、混載フラッシュ代替とは異なり、ナノ秒からサブナノ秒オ

ーダでの動作が求められる。このような高速領域での動作を得意と

するMTJ を用いた新しい磁気メモリとして、スピン軌道トルク(SOT)

を用いたSOT-MRAMが提案されている(上図1右)。SOT- MRAMでは、

STT-MRAMとは異なり、MTJの下部に用意されたチャネル層に電流を流

すことで、同 チャネル層に隣接している MTJの中の片方の強磁性体

の磁石の方向だけを反転させる。本方式については、これまでその

高速書き込み性能に商い注目が集まり、STT-MRAMの相補的な位置づ

けで SOT素子単体での性能向上に特化して研究開発が進められてき

た。しかし、半導体混載メモリ代替として本格的に応用するために

は、半導体製造の配線工程で必要となる400℃以上の熱処理耐性

を有し、加えて、期待されるような高速性能が得られることをCMOS

ウェハ上で試作したSOT素子で実証する必要がある。更には、実際に

CMOSトランジスタと一緒にSOT素子を組込んで試作し、 メモリセル

の性能を実証する必要がある。また、10年のデータ保持を確保す

るための十分な熱安定性も達成されていませんでした(下表1)。

以上のような背景から、東北大学国際集積エレクトロニクス研究開

発センタ(以下、CIESと略称) 遠藤哲郎センタ長、電気通信研究所の

大野教授(現総長)らのグループは、内開府革新的研究開発推進プロ

グラム(lmPACT)(プログラム・マネージャー:佐橋政司)大野社会実装

分科会スピントロニクス集積回路プロジェクト(研究開発責任者:遠

藤哲郎)において、半導体混載メモリのSRAM代替を目指したスピン軌道

トルク素子並びに同素子をトランジスタと混載したSOT-MRAMの研究

開発に取り組んできた。

今回用いたSOT-MRAMのメモリセルの構造を上図2に示す。今回動作

実証に用いたSOT- MRAMは、3端子型のメモリセル構造を有しており、

書き込みと読み出しで電流経路が異なる。これによって大きな動作

マージンが得られ、超高速動作が可能。メモリ素子の情報の書き換

えには、深見准教授らが開発した新しいSOT素子構造が用いられ、チ

ャネル層であるタングステン(W)に電流を導入することで生ずるス

ピン軌道トルクにより、チャネル層に隣接した強磁性体(FL)であ

るコバルト鉄ボロン(COFeB)層 の磁化方向を反転させることで情報

が記録される。また、チャネル層に対して MTJを傾けることによっ

て、半導体集積回路応用に必須な無磁場での書き込みが可能になっ

ている(図2)。SOTを用いた不揮発院磁気記録素子の実用化のため

には半導体の配線工程で必要な400℃の熱処理耐性を持つSOT-MTJ

材料の開発、SOT素子を載せる半導体基板の平滑化プロセス、SOT素

子を加工する反応性エッチングプロセスを300mmの半導体回路搭

載基板上で開発する必要があった。今回、lmPACTプログラムで培っ

てきた SOT素子技術と本学CIESで開発した成膜技術、配線作製技術、

反応性イオンエッチング技術を集結することによって、0.35ナ

ノ秒という超高速動作性能を示す素子の作製に成功(下図3)。

更にこの開発した SOT素子において、これまで達成されていなかっ

た400℃の熱処理耐性と不揮発性記憶素子に十分な熱安定性 (E/kBT

=70)を併せ持つことを実証した。本開発技術を用いて、SOT素子と

CMOSトランジスタを混載したMTJ/CMOSハイブリッドメモリセルを世

界で初めて作製し、その動作実証に成功(上図4)。これらの結果

から、従来の研究開発では達成されていなかったCMOSとの集積化で

必要となる400℃ の熱処理研院、ゼロ磁場でのサブナノ秒の超高速

動作性能、10年のデータ保持を確保するために+分な熱安定性を

全て併せ持つSOT素子/CMOSのハイブリッドメモリセル技術の開発に

成功する(上表1)。

人口減少時代のまちづくり㉟

第19章 ビジネス 何がおこっているのか

第76節 先端技術(IT等)の維持困難の原因は

【要点】

①世界の全留学生のうち、日本から外国への送り出しは1%、外国

からの受け入れも4・2%に過ぎない。

②科学論文の被引用数指標は、10年前の世界4位から10位に転落。

③米国で学位を取る中国人は5千名、インド人は 2千名、韓国人

は900名なのに日本人は100名ほど。

1 日本の基礎的な科学技術力の進歩が停滞している

2009年6月の「イノベーションカを強化する産業技術政策の在

り方(案)産業構造審議会」の第一章課題のIは、「技術立国とし

ての地位の危機」です。『基礎的な科学技術力は、日米欧の三極の

一角をかろうじて維持(但し中国が追い上げ)、しかし、研究開発

投資の収益力は低下=科学技術力がイノベーションに結びついてい

ない、基礎から応用に至る研究開発において、出口を見据えた研究

開発が弱い』と説明している。残念ながら、現在もこれらの課題が

飛躍的に改善されているとは言い難い状況が続いている。最新の「

科学技術イノベー ション総合戦略2016」でも、日本の強み(

ロボット分野、 通信ネットワークインフラ、スーパーコンピュー

タ)に対して、 弱み(人材、企業、中小・ベンチャー企業の剔出、

イノベーションに対する意識)を取り上げ、若手を始めとする人材

の強化、大学改革と資金改革の一体化、オープンイノベーションの

推進による人材、知、資金の好循環システムの構築など、殆ど、以

前と変わらない目標を上げている。先端技術は、景気の波を乗り越

えながら、着実に進んでいる。世界的には、現在を第5の波として、

「ナノテクノロジー≒ライフサイエンス」「ICT」「ビッゲデー

タ」「ロボテックス」「人工知能」等が 挙げられている。

2 基礎的な科学力につながる研究も低迷している

一方、日本の戦後の産業技術政策の変遷は、①技術導入の時代、②

自主技術開発の時代、③基礎研究重視の時代。④イノベーション・

システムと座学連携重視の時代へと変遷してきましたが、欧米に先

進的なモデルが存在するキャッチアップの時代にふさわしい進め方

からフロントランナーになるためには、オリジナルな目標を設定す

る問題設定が重要であるという意見がある。このように政策や意識

改革が徐々に進められてきましたが、先端技術の維持は現状でも困

難な状況にあると言わざるを得ない。ノーベル章受覚者である野依

良治氏は日本化学会に17年4月に寄稿した「日本の科学技術力の

再生はあるのか」で、「今世紀初頭には、我が国は米国、欧州と共

に間違いなく世界の3極の一つを形成していた。その後、(中 略)

国際的存狂態が薄れている。科学技術制度の揺らぎと、価額の低迷

人材の枯渇は懸念すべき状態にある。」として基礎的な科学力にお

ける研究の低迷を指摘する。

3 これまで掲げてきた政策やそれを支える活動を着実に進めて行

くことが求められている

研究費総額は18・9兆円で米国、中国に次ぎ、対GDP比も3・

56%でドイツ(2・83%)や米国に(2・74%)に比べても

高い、68万人の研究者を擁し、労働力人口1人当たり 100人

で80名程度の米英独より多いが、①科学論文の被引 用数指標が、

トップ10%論文シェアは、10年前の世界4位から10位に転落、

②公的競争資金配分が、一部機関や各分野の年配者に偏り、費用対

効果の持続的担保になっていない、③教育界が世界の頭脳循環の渦

から疎外されている。世界の全留学生のうち、日本から外国への送

り出しは1%、外国からの受け入れも4・2%に過ぎない。米国で

学位を取る日本人は年間100名ほど(中国人5000名、インド

人2000名、韓国人900名)などを挙げている。科学技術力の

停滞を止め先 端技術の国際競争力を回復するには、これまで進めて

きた施策や活動を着実に続けて行くことしかない。

キーワード 基礎的な科学技術力の停滞/世界の頭脳循環からの阻害

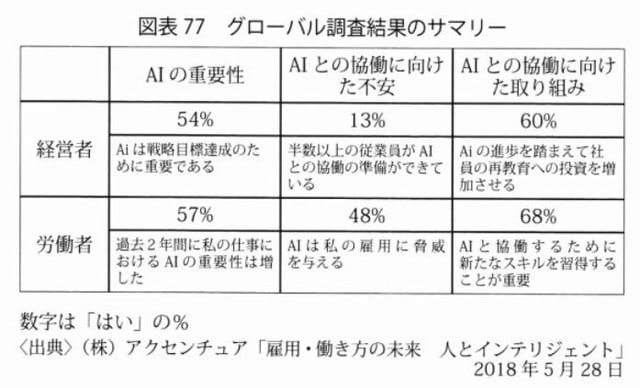

第77節 AIの労働参入によって雇用はどうなるのか

【要点】

①AIは人間の雇用を奪うか、といった2極対立的な議論が展開さ

れているのは、日本の特徴。

②知的な職業でもルーティン業務が自動化されていく。

③アメリカでは、技術進歩に合わせた雇用の構造の変化が進展して

いる。

1 日本ではAⅠは雇用を奪うかという問題設定ですが、世界的に

は自動化と雇用の未来として議論されている

「AIは雇用を奪うのか」という懸念が広がっている。13年のフ

レイ&オズボーンの研究で「今後10~20年以内にアメリカの職

業の47%はコンピューター化するリスクが高い(コンピュータ確

率が70%以上)」、それを下敷きにした15年の野村総合研究所

の、「日本でも49%はコンピュータ化するリスクが高い」と言う

推計が話題になった。その後、16年には、OECDが、上記研究

が対象とした職種単位ではなく、タスク(仕事に含まれる作業)単

位でみると、大部分のタスクが自動化される職業は約9%に過ぎな

いと言う推計を出している。尤も、AIは人間の雇用を奪うか、と

いった2極対立的な議論が展開されているのは、日本の特徴であり、

世界的には、「自動化」が造めば、「雇用の未来」はどうなるか、

と言う「雇用の質」「雇用の構造問題」として論じている研究が多

く、自動化が雇用を奪うのか、創出するのかは、極端な事態には陥

らないという見方の方が多い。

2 専門的な知識などが必要な業務におけるルーティン業務など

AIの利活用に適した業務は多岐にわたる

更に、アメリカでは、AI等の新技術がもたらす雇用創出により、

雇用がむしろ増加した(雇用全休でみた場合、年率換算で0・45

%程度の雇用増効果があるAIコンピュータ利用頻度が高い職種の

雇用は増加しており、利用頻度が低い職種の雇用減少を越える伸び

を示した16年)と言う報告もある。日本では、有識者の多くが、

「少子高齢化の進展に伴う労働力供給の減少を補完できる」「業務

効率・生産性が高まり、労働時間の短縮につながる」「新しい市場

が剔出され、雇用機会が増大する」と言うようなプラス面の影響を

上げているが、同時に、「AIは万能ではなく、利活用に適した業

務とそうでない業務がある」とも指摘しています。そして、業務を

行う上で高い。

3 AI戦略的な重要性の認識と不安が働く人にある

具体的に最近進行している事例として、①コールセンターに於いて、

女性オペレーターが、②証券会社において、株トレーダーが高速取

引と言われている、③弁護士事務所に於いて、過去の判例検索が、

④会計事務所で定型的な経理処理が、⑤証券アナリストの企業の決

算報告書の図表作成に、⑥病院に於いて、過去の症例を学習して検

査結果を見て病名と治療を医師に助言する、などを、AIが行って

いる。又、自動化技術が進むことにより、人間の仕事をより複雑化

させるなど、人間に新たなストレスが加わる可能性も挙げれている。

(株)アクセチュアが日本を合む世界11か国の1万人以上の経営

者や労働者を対象にした最近の調査でも、AIは自分の雇用に脅威

を脅威と思っている労働者は48%いる。同時に、アメリカでは、

創造的で人と人とのコミュニケーションを必要とする職種が高い収

入を得るようになるなど、技術進歩に合わせた雇用の構造の変化が

進展している。大きな雇用変化が人回の幸せにつながるかは何とも

言えないが、技術進歩に合わせるべき雇用も現状維持を続けるのは、

生産性や競争力低下をもたらすとも指摘されている。

キーワード 自動化の進行による「雇用の未来」/雇用の構造に影響

この項つづく

【食品革命序論①:冷凍麺&乾麺】

11月18日、『新説!所JAPAN』は冷凍麺----磁性体に磁界をかけ

ていくと磁性体が発熱し,磁界を取り去ると温度が下がる現象(磁

気熱量効果)を利用した冷凍システムである.そのサイクルは逆カ

ルノーサイクルであり,蒸気圧縮式冷凍サイクルと対比すると以下

のようになり,理論効率はカルノー効率となる。最新のジャイロフ

リーザーを使用し、約35分で-18℃の低温まで一気に凍結----

の進化をレポーしていた。冷凍饂飩(うどん)のアレンジレシピは

いま売れっ子の料理研究家リュウジが担当。

上図の日清食品四国の讃岐うどんの通り最先端技術の集約である。

違うのは(中小・地方との対比)、資本投入量の多寡だけである。

テレビの長崎の製麵工場では200万円を急速冷凍装置をなけなし

の蓄えをはたいて購入して、美味しい冷凍饂飩の製造・販売事例が

紹介されていた。このように、小麦・そば・米などを小規模でも「

製粉→製麵」を消費者に迎合されば、"下克上" 可能な時代でもあ

る。今夜は、「急速冷凍」をコアに"食品革命"を俯瞰した。

この項つづく![]()

![]()

10 郷 党 きょうとう

------------------------------------------------------------

他の篇と追ってことばの記録ではなく、公生活、私生活における孔

子の具体的行勣のひとつひとつを記録したものである。これらは、

とりもなおさず礼のエキスパートによる礼の実践の記録であって、

これによって当時の礼の規定の具体的内容をうかがい知ることがで

きる。事実、この篇のすべてが孔子についての記述であるわけでな

く、礼の一般的規定 を述べた部分が多いとする説もある。

------------------------------------------------------------

3 国賓の接将校を命ぜられたときの孔子。まず城門での出迎えの

さいには、顔色を緊張させて、足ばやに位置についた。賓客の口上

を順次伝達するさいには、左右の同僚と伝達のたびごとに手をこま

ねいて会釈するしきたりだが、このとき礼服の据のさばきが見事だ

った。つぎに賓客を先導するさいの足の運びは、一歩一歩が型には

まっていた。賓客を見送ったあとでは、必ず君主の前へ出てこう復

命した。「客人は満足してお帰りになりました」

君召使擯、色勃如也、足躩如也、揖所與立、左右其手、衣前後襜如

也、趨進翼如也、賓退、必復命曰、賓不顧矣。

Confucius walked at brisk pace with a strained face when he

attend to guests by his lord's order. He stretched his arms

to the right and left when he bowed to other ministers, and

his robe moved elegantly. His brisk step was graceful like

a bird spreading its wings. After guests left the palace,he

reported to his lord without fail that guests had never

looked back because they were satisfied. 小野小町

小野小町

佐竹本三十六歌仙下句トレッキング㉔:

友まどはせる千鳥鳴くなり

#TheThirtySixImmortalPoets#OnonoKomachi

思ひつつ寝ればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを

(古今552)

恋しく思いながら寝入ったので、その人が現れたのだろうか。夢だと知

っていたら、目覚めたくはなかったのに。

出自不詳。『古今和歌集目録』には「出羽国郡司女。或云、母衣通姫云

々。号比右(古)姫云々」とあり、『小野氏系図』には篁の孫で、出羽郡

司良真の女子とあるが、いずれも疑わしい。ほかに出羽守小野滝雄の子

とする説などがある。経歴等も明らかでないが、仁明朝(833~850)・文

徳朝(850~858)頃、後宮に仕えていたことは確からしい。「小町」の名

から、姉と共に仁明天皇の更衣(または中臈女房)であったと見る説が

あり、また『続日本後紀』承和九年(842)正月の記事に見える小野吉子(

仁明天皇の更衣とみられる)と同一人、またはその妹とする説がある。

古今集・後撰集の歌からは安部清行・小野貞樹・僧正遍昭・文室康秀と

の親交が窺え、また「小町が姉」の歌が見える。

六歌仙にも選ばれ、平安前期の歌人と交流したことも確かめられる

が、血縁や身分は明らかでない。後世に美女の代名詞となって人々

の想像力を刺激し、能、浄瑠璃、お伽草紙とぎぞうしなどにおいて、

好色であったことや醜く老いて不幸な晩年を過ごしたことなど、さ

まざまな伝説が付され語り継がれた。『古今和歌集』「仮名序」で

は、後に和歌三神に教えられる衣通姫(そとおりひめ)の流れに位

置づけられている。

佐竹本三十六歌仙絵巻は、三十六歌仙を描いた絵巻物で、鎌倉時代

(13世紀)に制作された。久保田藩(秋田藩)主・佐竹家に伝来

した、三十六歌仙絵の草分け的存在にして、代表的な作品である。

書は後京極良経、画は藤原信実によると伝わる。元は上下2巻の巻

物で、各巻に18名ずつ、計36名の歌人の肖像と住吉大明神が描