ようやく冬らしさが舞い戻ってきましたが、真冬だというのに、先日は北海道を除いた

全国で、5月並みの暖かさでしたね。

その影響で、霧が発生し、濃霧注意報があちこちで出されました。

それでなくても、異常気象と言うのか、日本列島は年々暖かくなっていくみたいです。

子供の頃、家の軒下につららが出来たり、川の水面が凍ったりしていたのが、ウ

ソのようです。

やわらかい土のところに出来ていた霜柱も、今ではあまり見かけなくなりました。

昔は朝、学校に行く時、その霜柱を踏んで、ザクザク音を立てるのを楽しみにしていた

ものだったのですが。

また、私は、肌が弱い子供で、冬になると決まって、手の甲がかさかさになり、指の皮

がささくれだって剥けたり、頬はりんごのように、いつも真っ赤で、それが恥ずかしくて

、よくうつむいたり、出来るだけ人に顔を見られないようにしていたのです。

そんな私に、母は「大きくなったら、あなたもアンデルセンの、みにくいアヒルの子の

ように綺麗になるから、くよくよしないで前向きに生きなくちゃダメよ」と励ましてくれ

ていて、本当にそんな日が来るのだろうか?と僅かな望みを胸に子供時代を過ごしていた

ものでした。

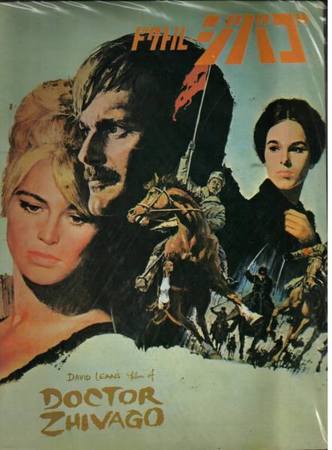

そういう訳で、今回は少しでも冬らしい気分を味わおうと、ソ連の小説家パステルナー

クの原作で、デビッド・リーンが監督した映画「ドクトル・ジバゴ」のお話をしたいと思

います。

私が最初に「ドクトル・ジバゴ」を知ったのは、原作の小説はノーベル文学賞を授与さ

れる事に決定したもののソ連政府の圧力により、パステルナークが辞退したというエピソ

ードでした。

それは、この小説の(ロシア革命が人類の進歩と幸福に必ずしも寄与しないことを証明

した無謀な試みである)という文章が、ソ連の共産党に批判されたからで、もしパステル

ナークが、スウェーデンのストックホルムで行われるノーベル賞の受賞式に出席すると、

そのまま国外追放処分にすると宣告され、パステルナークは祖国を深く愛するがゆえに辞

退せざるを得なかったそうです。

もともと、ソ連はマルクスが提唱した社会主義思想体系を、レーニンが更に発展させた

マルクス・レーニン主義を実現させた国家であり、その根本理念は、資本を社会の共有財

産にする事によって、労働者が資本を増殖させるためだけに生きるという賃労働の悲惨な

性質を廃止し、階級のない共同社会を目指すものだったそうです。

貧富の格差をなくし、階級制度のない平等な社会を作るというのは、理想的なユートピ

アであるように思えますが、ソ連共産党はそれを実現するために、多くの反対勢力をシベ

リアへ流罪にしたり、死刑にするなどして、何十万人にも及ぶ人々を粛清したのだとか。

実は、私が最近、関心を持っている三島由紀夫が、やはりソ連の小説家ソルジェニーツ

ィンを通して、ソ連共産党について、こう喋ってるんです。

「ぼくがソルジェニーツィンの事件について興味を持ったのは、小説の運命ということ

だったんです。小説は十九世紀にことに発展しましたから、小説の基盤となる自由という

観念は、もともとニュートラルな自由、ネガティブな自由、人間性でこれだけのことは主

張出来るというギリギリの線の自由、つまり根底的にはフランス革命の基本的人権につな

がっていくような、そうした性質を備えているわけですよ。そうすると、ソビエトの国家

体制内における自由とは何か、という疑問が出てきます。昔は支配階級があり、権力が世

襲的に存在していた。今では人民が自己の自由において政権を選び、理想的には労働者独

裁という形で共産主義国家を作っている。つまり国家の成り立ち、政治体制の成り立ち自

体がすでにポジティブな自由によって出来上がったものなんです。だから、ソビエト国家

は、ポジティブで公的な自由の体現そのものと考えられる。共産主義体制内では、私的な

自由、ネガティブな自由、ニュートラルな自由というものは、おのずから二次的にならざ

るを得ないんです。私的で、ネガティブで、ニュートラルな自由は微力だけれども集団の

暴走をくいとめる事が出来ます。ポジティブな自由では歯止めになりません。だからぼく

は、あの国でスターリニズムが出現したというのは必然的な産物だと考えるわけです。

ソビエト国家の成り立ちがそうだとすると、そういう国家の中における小説とは何か。

ネガティブな、あるいはニュートラルな自由を主張する事が、果たして知識人の良識なん

だろうか。たとえばソビエトの暗黒面を敵側の自由諸国に伝える行為があったとすると、

日本の文化人などは、すぐにそれを良心がある、勇気があると誉めそやす。でも、ぼくは

いったいそれが知識人の良心なんだろうか、と疑問に思うのです。その知識人はソビエト

の体制を認め、認めないまでもその国家の中で暮らしているのでしょう。当然、ニュート

ラルな、あるいはネガティブな批判は国家に吸収されるべきもの、ポジティブな自由の中

に発展的に解消すべきものですよ。ソビエトの論理とは、こういう事じゃないですか。

なんだか、いきなり難しくなっちゃいましたけど、三島由紀夫は共産主義体制内で、内

部から批判する人が出た場合の理想的な解決策を説いているみたいです。

しかし、ソ連は貧富の格差や階級制度のない平等な社会を目指す一方で、第二次大戦以

降、軍備拡張路線の道を歩み、アメリカとの対決姿勢を鮮明にしていきます。

ですから、私の子供の頃、ソ連は恐い国であったのですが、それとはうらはらに、そこ

に生きる民衆は圧政に耐えながらも、たくましく、そして心優しいというイメージを持っ

ていたのです。

それは、まずロシア民謡に現れているように私には思えたのです。

トロイカ

ステンカ・ラージン

赤いサラファン

カチューシャ

カリンカ

ポーリュシカ・ポーレ

一週間

また、帝政ロシア時代にさかのぼりますが、かの国は世界的文豪トルストイやドスト

エフスキー、チェーホフらを輩出しています。

この映画「ドクトル・ジバゴ」に登場する人々はまさに私のロシアの民衆のイメージに

ぴったりなのです。

この作品は、原作者のパステルナークの自伝的要素がかなり含まれているそうです。

冒頭、将軍(アレック・ギネス)が腹違いの弟の娘を探すシーンから始まります。

それは、詩人で医者であったユーリ・ジバゴ(オマー・シャリフ)が、ラーラの詩とい

う詩集のモデルになった女性との間に生まれた娘でした。

ジバゴには幼い頃、一緒に育ち、恋心を持っているトーニャという女性がいるのですが

、医者として、ラーラの母親を診に来ていた家で、偶然、ラーラと出会うのです。

一方、ラーラにも、革命の熱き闘士の恋人ストレルニコフがいるのですが、彼女の後見

人のコマロフスキー(ロッド・スタイガー)に反対され、言い争いから、犯されてしまい

ます。

しかし、それに泣き寝入りするラーラでなく、クリスマスパーティーの夜、ストレルニ

コフから預かった拳銃で、大勢の人々の中、コマロフスキーを撃つのです。

弾丸は左腕に命中しただけで、命に別状はありませんでした。

そうして「警察を呼べ」と誰かが言うも、コマロフスキーは「警察には言うな。あの女

を連れ出せ」とだけ言うのです。

そのあと、ストレルニコフが現れ、二人していずこかへ消え去り、その現場に居合わせ

たジバゴは、一部始終を目撃し、その時はっきり脳裏にラーラが刻まれるのです。

やがて、ロシアはドイツと戦争を始め、ジバゴは軍医として戦場に赴き、ラーラは看護

婦として、ジバゴを助けます。

時に、ジバゴはトーニャと、ラーラはストレルニコフと結婚していて、ラーラは看護婦

を志願した理由を、「夫を探すため」と、ジバゴの問に答えるのです。

そんな折、レーニン率いる社会主義思想者達による革命が成功し、帝政ロシアが倒れ、

皇帝も支配者もない労働者だけの国が誕生し、同時に戦争は終結して、ジバゴもラーラも

それぞれの家路に帰るのです。

ところが、ジバゴは政府の要注意人物となり、彼の詩集は帝政ロシア時代を彷彿させる

として発禁処分を受け、それまで住んでいた屋敷は没収されて、他の大勢の人と住む事を

余儀なくされるのです。

もはや安住の地ではないと判断したジバゴは、妻子を連れて、どこまでも続く雪原を蹴

立てて走る汽車に乗り、遠いベリキノを目指すのです。

そして、その旅の途中、革命政府の高官になったラーラの夫のストレルニコフに旅の目的

を尋問され、そこでベリキノの近くのユリアティンにラーラがいる事を知らされるのです

。

ベリキノで貧しい暮らしをするジバゴは、やがてラーラを訪ね、二人はどうしようもな

く恋愛感情を抑えられなくなってしまいます。

しかし、二人は再び時代の潮流に押し流され、ジバゴは赤軍の別働隊として戦闘を続ける

パルチザンに連行され行動を共にするうちに、家族やラーラと離ればなれになり、悲劇的

な最後を迎えるのです・・・

こうして書くと、社会主義をテーマにした映画だと思われがちですが、監督のデビッド

・リーンは恋愛を主軸にした人間ドラマを撮りたかったそうです。

それは、まさしく個々の人物が活き活きと自分の人生を精一杯生きている姿に如実に現

れているように思えました。

モーリス・ジャール作曲の「ラーラのテーマ」の民族楽器バラライカの妙なる調べが、いつまでも心に残るそんな映画でした。