さて、今回はガンダム・シリーズ2作目のテレビアニメ「機動戦士Zガンダム」について、お話します。

実は、ガンダムの1作目を観るのはかなりの忍耐を必要としました。

どうしてでしょう?

特撮ヒーローものの「ウルトラマン」シリーズなら、よく観ていたけど、「ガンダム」はアニメだから?

でも、「マジンガーZ」はわりと観ていたのです。

その理由はまず、戦闘シーンの多さにあるように思いました。

だって、「ウルトラマン」の場合、3分経ったら、胸のカラータイマーがピイピコ光って、それまでに怪獣との戦いを終わらせなければならないでしょう?

だから、戦闘シーンは3分間だけ我慢すればいいんです。

「マジンガーZ」の場合は、原作者の永井豪さんがギャグマンガを描いていただけあり、お笑いの要素が随所に散りばめてあって、それで何とか観ることが出来たような気がします。

ところが、「機動戦士ガンダム」は戦闘シーンが多いうえに、お笑いの要素も極端に少ないのです。

たぶん、3人のチビっ子がお笑い担当役だと思いますが、それほど面白いとは思えないのです。(苦笑)

だけど、その戦闘シーンを詳しく描写しているところが、男性の闘争本能を著しく刺激するのかも知れないですね。

それに、ガンダムはそれまでの勧善懲悪ものと違って、一概にどちらが正しいとは言えず、ちょっと難解なんです。

だから、ガンダムはストーリーそのものより、キャラクター商品であるガンプラのファンが圧倒的に多いと指摘してる人もいるみたいです。

それを裏付けるように、ガンプラは日本のプラモデル史上最大のヒット作で、1980年7月の販売開始から2015年3月末時点までの約35年間で累計4億4500万個を出荷し、近年は世界中で販売されるほど、大人気を博しているのだとか。

確かに、男の子はプラモデルが好きみたいですよね?

歴史を紐解くと、巨大ロボットの先駆けとなった「鉄人28号」が、昭和35年にテレビドラマ化された時も今井科学から発売されているようです。

この鉄人は、ぶっとい足に電池が入っていて、ムギ球で両目をランランと光らせながら、体を左右に揺らし、前進することが出来たそうです。

ただし、リモコンで動かすことはできなかったとか。

このプラモデルの鉄人を作る時、当時の少年たちは天才科学者の気分になれたと言いますから、よほど人気があったのでしょうね。

ちなみに、このプラモデルのお値段は380円だったそうです。

それと、鉄人つながりで言いますと、このガンダムにはニュータイプを研究するムラサメ研究所というところが出てきますし、フォー・ムラサメという女性が登場するのですが、「鉄人28号」に、村雨竜作というギャング団のボスが登場するらしいのです。

これは、ただの偶然ではなく、何か関連があるんじゃないでしょうか?

何しろ、1作目でも、鉄人28号が出てきましたから、十分有り得ると思います。

実は、この村雨という男は、横山光輝作品の常連らしくて、色んな作品に登場してるみたいなのです。

よほど、横山光輝さんは村雨という名前にこだわりを持っていたのではないでしょうか?

そこで考えられるのは江戸時代に書かれた「南総里見八犬伝」の妖刀村雨丸です。

闘争本能を追求し続けた横山光輝作品の原点は妖刀村雨丸にあったと私には思えてなりませんし、だからこそ、「ガンダム」も「鉄人28号」の村雨竜作や妖刀村雨丸に因んだネーミングを採用した気がしてならないのです。

あと、熱心なガンダム・ファンの人によると、このアニメは思春期の少年に向けて制作されたもので、あらゆる世代の男女が観ても受け入れられるようには作られてないみたいなことも話していました。

そう言われれば、そうかも知れません。

今の私みたいに、大人の女性向けに、ガンダムを作るはずがないですものね?

だけど、興味を引く部分もいくつかあったんです。

その一つが、シャア・アズナブルです。

シャアは、主人公、アムロと敵対するジオン軍の幹部なのですが、私は彼にとてもセクシャルなものを感じずにはいられなかったんです。

とくに、「坊やだからさ」という時のシャルル・アズナヴールの姿には思わず、シビレずにはいられませんでした。(真っ赤)

それで、続編の「機動戦士ガンダムZ」も観てみる気になったのです。

このテレビアニメ版は1作目から数えて6年後に制作され、設定もそれだけの時間が経過したことになっていました。

しかし、この2作目には驚いたことがいくつかありました。

まず、主人公がアムロ・レイから、カミーユ・ビダンに移り、シャア・アズナブルが味方につき、物分りのいい青年になっていたことです。

私が、シャア・アズナブルに魅力を感じていたのは心の暗い影の部分だったのですが。

あと、この2作目はオープニング曲やエンディング曲を女性が歌っているのをはじめ、 登場人物にも女性が大勢いるのも目を引きました。

しかも、なぜか、女性がモビルスーツに乗り込んで戦っているのです。

スポーツで戦うのならいざしらず、どんな理由であれ、相手を殺すことを、平気でやる女性って、滅多にいませんし、私はそんな好戦的な女性とお友達になりたいとは思わないですけど。(苦笑)

だけど、このアニメが制作された1985年といえば、労働者が性別により差別されることなく、能力を遺憾なく発揮出来るよう、男女雇用機会均等法が制定された年ですから、それを受けて、女性も男性と一緒に戦うようにしたのかも知れないですね。

とは言え、富野由悠季監督は、何を狙って、これらを設定にしたのでしょう?

そのなかでも、一番、気になるのは主人公のカミーユ・ビダンです。

カミーユって、まだヒヨッコのくせに、大人を小バカにするところがあって、ついカチンと来ちゃうんです。(苦笑)

そして、とんでもないことに、すぐ暴力に訴えるんですもん。

あの私の大好きなシャア・アズナブルやアムロ・レイにさえも、ちょっと頭にきたくらいで、すぐに殴っちゃうんですよ!

これは、主人公として、どうかと思います。(苦笑)

まあ、その代わり、カミーユもほかの人によく殴られるんですが。

ところが、調べてみると、そのヒントはカミーユという名前にあることが分かってきました。

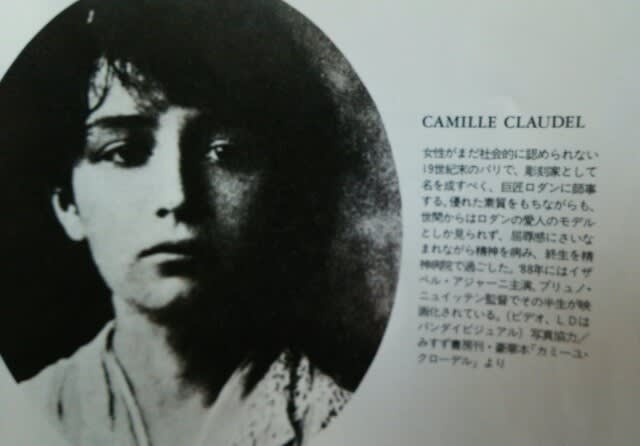

初め、「カミーユって、女みたいな名前だな」と言われ、ケンカになるシーンがあるのですが、実際にカミーユ・クローデルという女性のモデルがいるらしいのです。

この人は、まだ女性が社会的に認められていない19世紀のパリで、彫刻家のロダンに師事したそうです。しかし、優れた素質を持ちながらも、世間からはロダンの愛人としか見られず、屈辱感に苛まれながら、終生を精神病院で過ごしたとか。

なぜ、この女性の名前からヒントを得て、カミーユ・ビダンという主人公を作ったのか、レーザー・ディスク版の「機動戦士Zガンダム」のブックレットのインタビューで、富野由悠季監督はこう話しています。

「クローデルとロダンの関係というのは、愛人関係でありながら、じつはロダンの半分くらいの作品を彼女が作ってたんじゃないかという。でも、世間的には、クローデルの作品もロダンが作ったと見なされて、失意の中で彼女は精神をやられる。注(最終回で、カミーユ・ビダンが精神をやられるのは、クローデルに影響されてのことだそうです)反対にロダンという人はそのおかげで美術史に残っていったわけ。でも一人の人間として考えると、ロダンが自分ひとりで、成立していったかといえば、決してそうではない。クローデルみたいな人もいたんじゃないか。と同じようにガンダムだけで、「ガンダム」が出来るわけではない。要するに「表現される人と物との関係」を、クローデルとロダンの関係は象徴的に表しているサンプルだったんです。」

そして、「Z」を作っていた頃に感じたのは、カミーユみたいな少年が多くなって、オジサンにとってそれは好ましい現象に思えなかったと、富野由悠季監督は言っています。

でも、風俗で変わるものは、長い目で見ると大した問題じゃないとも。

では、なぜ、風俗かと言うと、ロダンの時代だったら鬱病になって、それが高進して病院に入れられる人も少なからずいただろうけれども、今の時代は価値観や生活様式が多様になったことで、かつて異端視されていたものが、TOKYOという状況の中では風俗として受け入れられているという意味らしいです。

こうやって、富野由悠季監督の言葉を聞けば、「機動戦士ガンダム」って、なかなか深いですよねえ。

でも、私はロダンとカミーユ・クローデルで、川端康成所蔵のロダン作と言われる「女の手」も浮かんできたのです。

それは、川端康成作の短編小説「片腕」の感想を書く時にネットで見つけたのですが、あの手のモデルは、カミーユ・クローデルだったのかも知れませんね?

それと、「機動戦士ガンダム」シリーズで気になっていたのは、去年、ネットで読んだキャラクターデザインを手掛けた安彦良和氏の言葉です。

2作目以降の「ガンダム」は、戦いのための戦いになっていて、作り始めた時の構想から、かなりズレてきていると発言していたのです。

では、最初の構想とは、何だったのでしょうか?

それは、第1作目と第2作目のナレーションに如実に反映されているように思います。

第1作目のナレーション

宇宙世紀0079年、地球から、もっとも遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。

この一ヶ月あまりの戦いで、ジオン公国と連邦軍は

総人口の半分を死に至らしめた。

人々はみずからの行為に恐怖した。

第2作目の次回予告のナレーション

君は刻(とき)の涙を見る

そして、「機動戦士Zガンダム」では、多くの若者が敵になったり、味方になったりしますが、その姿を通して、戦いとは何なのか考えたくなるように誘導されているように思います。

例えば、第1作では、アムロ・レイの敵だったシャア・アズナブルがクアトロ大尉と名を変え、味方になっていますし、フォーは記憶をなくしたまま、カミーユと仲良くなりますが、実はティターンズの手先だったり、レコア・ロンドは味方から、敵側にまわるのです。

その例はほかにも、いくつもあります。

でも、この「機動戦士ガンダム」の戦闘シーンに、闘争本能を刺激される男の子が沢山いるように、人類の歴史は戦争を繰り返してきた歴史でもあるわけです。

しかし、19世紀までの戦争はまだ戦う者同士で、やっていたから、武士道精神や騎士道精神が生きていたという見方もあるみたいなのです。

それを大きく変えたのが、20世紀の科学技術の進歩で、それにより、大量殺戮が可能になり、女子供や老人、あるいは病人の別なく、皆殺し出来るようになったのが、それまでの高貴な武士道精神や騎士道精神を失わせたというのです。

この「機動戦士Zガンダム」では、ティターンズが反連邦集会を行っていたサイド1の30バンチコロニーに対して、住民を虐殺するため、毒ガスを使用する場面が出てくるのですが、そこで私はイギリスの元首相ウインストン・チャーチルが、第1次世界大戦を振り返って、1923年に著した「世界の危機」の文章が思い出されたのです。

戦争から、きらめきと魔術的な美がついに奪い取られてしまった。

アレキサンダーやシーザーやナポレオンが兵士たちと共に危険を分かち合い、馬で戦場を駆けめぐり、帝国の運命を決する。

それはもう遠い過去になってしまった。

これからの英雄は安全で静かで、もの憂い事務室にいて、書記官たちに取り囲まれて座るのだ。

一方、何千という兵士たちが電話一本で機械の力によって殺され、息の根をとめられる。

これから先に起こる戦争は女性や子供や一般市民全体を殺すことになるだろう。

やがて、それぞれの国には大規模で限界のない一度発動されたら制御不可能となるような破壊のためのシステムを生み出すことになる。

人類ははじめて自分たちを絶滅させることが出来る道具を手に入れた。

これこそが、人類の栄光と苦労のすべてが最後に到達した運命である。

「機動戦士Zガンダム」の毒ガスによる大量虐殺も、これを現しているのではないでしょうか?

そして、戦闘中のカミーユに、こんなセリフがあるのも印象的です。

「なんで、そんなに簡単に人を殺すんだよ!死んでしまえ!!」と叫んで、敵のモビルスーツに剣を突き刺して殺すのです。

このセリフは、平和のためには、人を殺していいのかという問いかけをしているように思えます。

「機動戦士Zガンダム」は女性がモビルスーツに乗って戦うなど、異論を挟みたくなるところもありましたが、戦争の意味や闘争本能を考えるうえでは良質のアニメだと思いました。